Präsidentenwahlen im Tschad: Ein "Versteinerter" ruft an die Urnen

Die Opposition gegen Staatschef Idriss Déby boykottierte die Präsidentschaftswahlen vom Montag. Déby steht jetzt in einer Reihe mit seinen Kollegen in Libyen und Sudan.

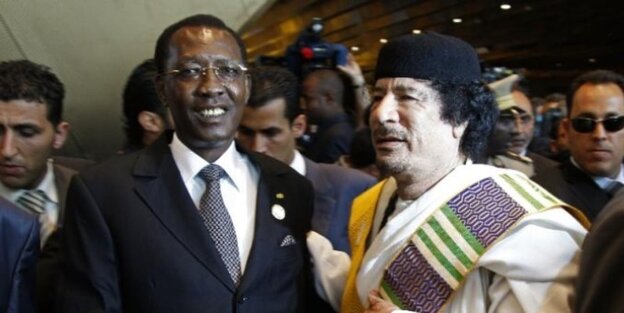

Beste Freunde: Idriss Déby (l.) und Muammar Gaddafi beim dritten EU-Afrika-Gipfel im vergangenen November in Tripolis. Bild: reuters

BERLIN taz | Von Spannung war keine Rede, als die elf Millionen Einwohner des Tschad am Montag ihren Präsidenten wählten. Dass der seit 1990 regierende Staatschef Idridd Déby an der Macht bleiben würde, war klar. Der einst wichtigste Oppositionsführer Ngarlejy Yorongar und seine Kollegen Saleh Kebzabi und Wadal Abdelkader Kamougué sprachen von einer "Farce" und riefen zum Wahlboykott auf.

Die Opposition protestiert damit gegen massive Unregelmäßigkeiten bei den Parlamentswahlen vom 13. Februar: Unvollständige Ausgabe von Wählerkarten, fiktive Wahlbüros, gefüllte Wahlurnen ohne Wähler konstatierten sie. Aber das Verfassungsgericht wies sämtliche Einsprüche zurück. So zog sich die Opposition komplett von der Präsidentenwahl zurück. Gegen Déby traten am Montag nur zwei Minister seiner eigenen Regierung an, als Zählkandidaten.

Es waren denn auch ziemlich wenige Wähler auf den Beinen, als Débyum 8 Uhr 07 am Montag morgen im Wahllokal Nummer Eins des Stadtviertels Djambal-Ngato im zweiten Bezirk der Hauptstadt Ndjamena seine Stimme abgab, wie Journalisten konstatierten. Lokale Wahlbeobachter kritisierten, dass vielerorts Wahlmaterialien fehlten. So konnten manche Wählerkarten nicht als benutzt gestempelt werden, was ihre Wiederverwendung ermöglichte.

Friedensschluss mit dem Sudan

Präsident Déby sitzt fest im Sattel. Noch vor wenigen Jahren musste er jedes Jahr im April Offensiven osttschadischer Rebellen fürchten, unterstützt von der Regierung Sudans. Inzwischen hat Déby mit seinem sudanesischen Amtskollegen Omar Hassan al-Bashir Frieden geschlossen. Auch mit seinem nördlichen Nachbarn Muammar al-Gaddafi in Libyen versteht sich Déby blendend. Oppositionelle behaupten, der tschadisch-libysche Grenzstreifen Aouzou diene als Schmuggelroute für Gaddafis Nachschub. Dass Ndjamena eine wichtige französische Militärbasis ist und Frankreich in Libyen gegen Gaddafi kämpft, stört Déby dabei nicht, sondern macht ihn höchstens außenpolitisch interessanter.

"Déby gehört nunmehr zum einst geschlossenen Kreis afrikanischer Führer, die seit über zwei Jahrzehnten im Präsidentenpalast wohnen und nicht vorhaben, damit aufzuhören", kommentiert die Zeitung L'Observateur-Paalga in Burkina Faso. "Woher kommt dieses Bestreben, an der Macht zu versteinern? Die Friedhöfe liegen doch schon voller unverzichtbarer Männer."