Edgar Most über die Finanzkrise: "Das Krebsgeschwür der Gesellschaft"

Edgar Most stand fünfzig Jahre im Dienst des Kapitals - als Topbankier in der DDR und nach der Wende als Chef der Deutschen Bank in Berlin. Jetzt fordert er radikales Handeln, um der Krise zu entkommen.

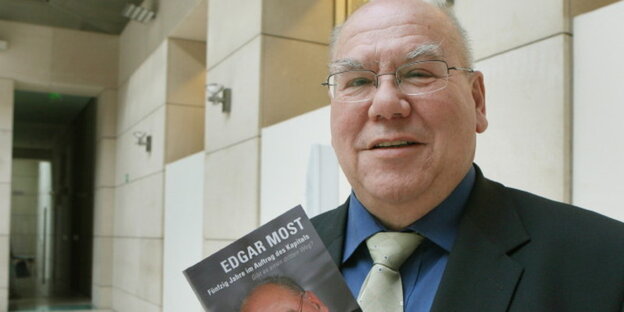

"Dass wir auf eine Krise zusteuern, war jedem klar, der sich mit Zahlen auskennt." Bild: dpa

taz: Herr Most, hätten Sie gedacht, dass Sie nach dem Untergang des DDR-Bankwesens noch mal ähnliche Turbulenzen im Kapitalismus erleben?

Edgar Most: Ich war dreimal in der DDR-Staatsbank daran beteiligt, die DDR vor der unmittelbaren Zahlungsunfähigkeit zu retten, danach habe ich die Überführung der DDR-Geldinstitute in die Marktwirtschaft begleitet. Aber was ich jetzt erlebe, ist noch mal etwas Besonderes.

Gibt es Parallelen?

Die Verdrängung warnender Fakten. Dass wir auf eine Krise zusteuern, war jedem klar, der sich mit Zahlen auskennt. Schließlich wuchs die Geldmenge in der Welt ungleich stärker als die Realwirtschaft - aus vielen Gründen. Zu ihnen gehört die Entfesselung des Kapitalismus nach 1989.

Der Osten hat Schuld an der aktuellen Krise im Westen?

Als die Mauer fiel, bedeutete das mehr als nur den Zusammenbruch der DDR. So lange es zwei Weltsysteme und einen Wettbewerb zwischen ihnen gab, zügelte sich der Kapitalismus auch ein Stück selbst, weil er sich als das bessere System beweisen wollte. Nach dem Niedergang des Ostblocks wurde die ganze Welt auf den Kopf gestellt, auch in der Wirtschaft und im Finanzwesen existierten keine Grenzen mehr. Deshalb ist der Kapitalismus so negativ ausgeufert. Um das wieder zu korrigieren, muss man radikal handeln.

Die Bundeskanzlerin sagt, Deutschland könne gestärkt aus der Krise hervorgehen. Ist das Beschwichtigung oder Respekt vor der Reformfähigkeit des Kapitalismus?

Der Kapitalismus wird sich als reformfähig erweisen. Die Frage ist, wie viele Gewinner und Verlierer es gibt. Man kann eine Menge ändern, aber nicht so, wie es die Politiker jetzt tun. Wenn ich mir etwa das Konjunkturprogramm anschaue, weiß ich nicht, wie wir gestärkt aus der Krise herausgehen sollen.

Was fehlt Ihnen?

Die Weitsicht. Statt einer Abwrackprämie hätte ich in Logistik investiert und zum Beispiel den Bau eines dritten Eisenbahngleises von Paris bis Moskau oder sogar Peking geplant und dazu alle einhundert Kilometer ein Logistikzentrum. Das brächte für viele Berufsgruppen Arbeitsplätze und auch was für die Umwelt. Oder: Potsdamer Wissenschaftler haben erforscht, dass eine Tonne Algen zwei Tonnen CO2 "frisst" und sich aus den Algen sogar noch Biodiesel gewinnen ließe. Für solche übergreifenden Themen hätte ich mir Geld aus dem Konjunkturprogramm gewünscht.

Unsummen fließen dafür in marode Banken.

Dass die Länder 400 Milliarden Euro Steuergeld zur Rettung der Landesbanken einsetzen, ist nicht zu verstehen. Niemand braucht die Landesbanken. Auch bei der Rettung der IKB und der Unterstützung der Commerzbank wurde zu leichtfertig mit Steuergeldern umgegangen. Die Hypo Real hätte man wiederum sofort verstaatlichen müssen, weil deren Pleite Eingriffe in die Altersvorsorge über unsere Renten- und Pensionsfondsanlagen zur Folge hätte.

DER BANKER: Edgar Most, 1940 in Tiefenort, Thüringen, geboren, begann mit 14 als Banklehrling und wurde mit 26 jüngster Bankdirektor der DDR und später Vizepräsident der Staatsbank. Most war bis zum Ende der DDR SED-Mitglied, galt aber als unsicherer Kantonist. 1990 gründete er die erste private Bank in Ostdeutschland und schaffte als einziger ostdeutscher Banker den Übergang in die Führungsetage eines großen Finanzinstituts. Er wurde Chef der Deutschen Bank Berlin.

DER SCHRIFTSTELLER: Kürzlich hat der Bankdirektor a. D. das Buch „50 Jahre im Auftrag des Kapitals“ veröffentlicht, in dem er seine Erfahrungen als Geldgewerbler in zwei System beschreibt und einen dritten Weg zwischen Staatssozialismus und Marktkapitalismus propagiert.

Allein das Wort Banken-Verstaatlichung werten manche Marktwirtschaftsapologeten als Zeichen für ein Comeback der DDR.

Das hat gerade nichts mit DDR zu tun. Diese Leute vergleichen Äpfel mit Birnen, weil sie das Wesentliche nicht verstanden haben. Ich bin für Marktwirtschaft, aber es gibt Prioritäten, bei denen ich mich nicht von Ordnungsprinzipien leiten lassen kann. Der Staat ist als Erstes für den Bürger da und danach für die privaten Kapitalgeber. Das müsste Kanzlerin Merkel auch radikal sagen. Wohin das mit dem freien Kapitalismus geht, konnte man ja schon 1990 bei der DDR sehen. Deren Industrie hat der Markt wegrationalisiert, nachdem die Politik dem Treuhandchef Rohwedder untersagte, erst zu sanieren und dann zu privatisieren. Das ist der falsche Markt, der falsche Kapitalismus.

Sie meinen, der Kapitalismus als System kann sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen?

Ja. Karl Marx hat das Kapital wunderbar analysiert. Nur sein Lösungsvorschlag, die Vergesellschaftung des Kapitals, ist überholt. Das hat sich in den sozialistischen Ländern gezeigt. Nach meiner Ansicht muss die Rolle des Staates neu definiert werden.

Der Staat soll den Kapitalismus retten?

Er soll Verantwortung für das Funktionieren der Wirtschaft und damit der Gesellschaft übernehmen und nicht Fabriken. Der Staat muss die Kontrolle der Finanzmärkte und die Austrocknung der Schattenbankwirtschaft organisieren. Der Staatssozialismus hatte ja versagt, weil er überreguliert war, und der Marktkapitalismus, weil er unterreguliert war. Die Alternative kann nicht sein, den Markt oder den Staat abzuschaffen, sondern die Proportionen zwischen Markt und Staat neu zu gestalten, auf nationaler und internationaler Ebene. Wir brauchen gravierende Veränderungen.

Ihr dritter Weg wäre die sozialistische Marktwirtschaft?

So könnte man sagen. Man muss den Kapitalismus revolutionieren, mit dem Ziel, dass das Kapital der Gesellschaft dient und nicht nur Fonds. Bestimmte Bereiche wie Verteidigung, Infrastruktur oder Wasser und andere strategische Rohstoffe als Bereiche der Daseinsfürsorge sollte man vergesellschaften oder zumindest durch Mehrheitsbeteiligung des Staates kontrollieren. Die Wirtschaft muss weiter durch den marktwirtschaftlichen Wettbewerb leben. Die Russen und die Chinesen haben in ihren Ländern festgelegt, was nicht privatisiert werden darf. Das könnten wir auch. Oder im Kommunalbereich: Natürlich kann eine Stadt Wohnungen verkaufen, aber sie sollte auch Sozialstandards, etwa eine Mietbindung, festlegen. Dann muss der Käufer eben seine Renditeansprüche zurückschrauben.

Haben Sie das auch zu Ihren Chefs bei der Deutschen Bank gesagt, als Sie noch im Dienst waren?

Wissen Sie, als ich nach 1990 in der Chefetage der Deutschen Bank saß und alle meine Geschwister und Freunde in meiner thüringischen Heimat arbeitslos waren, bekam ich oft zu hören, ich sei ein Steigbügelhalter des Kapitals. Ich war immer der Schuldige, zu DDR-Zeiten als Staatsbanker und danach erst recht. Trotzdem ging mir nie der Rat meines Opas, eines Maurerpoliers, aus dem Kopf: "Junge, vergiss niemals, wo du herkommst!" In der DDR sind wir ja so erzogen worden, immer an die Allgemeinheit zu denken. So habe ich als Staatsbanker gearbeitet und genauso habe ich es als Deutschbanker versucht. Das ist eine Einstellungsfrage. Von meinen Chefs hatte ich Unterstützung. Sie können nur nicht, wie in jedem Beruf, gegen den eigenen Arbeitgeber arbeiten.

Sie appellieren an die gesellschaftliche Verantwortung der Banker. Das ist doch eine utopische Ansicht, auch wenn sie Erzkapitalisten und Sozialisten aus unterschiedlichen Gründen eint.

Es stimmt, viele Kapitaleigner schauen heute nur noch auf den maximalen Gewinn. Die soziale Verpflichtung des Unternehmertums interessiert die nicht, das habe ich als Mitglied in diversen Aufsichtsräten selbst erlebt.

In Ihren Memoiren schreiben Sie, dass Sie von der Diktatur des Proletariats in die des Kapitals gewechselt sind. Welche ist die schlimmere?

Zweimal in meinem Leben hat ein System mir beweisen wollen, dass es das einzig richtige ist. Letztlich habe ich mich immer auf meinen eigenen Kopf verlassen. Als in der DDR der Sozialismus aufgebaut wurde, war ich mit Begeisterung dabei, weil der meinen Idealen entspricht. Ich habe in den Sechzigerjahren auf der größten Industriebaustelle Osteuropas in Schwedt an der Errichtung des petrochemischen Werks mitgewirkt und nach der Wende die Staatsbank der DDR in die Marktwirtschaft überführt. Ich wollte stets in den Spiegel und auch meinen Kunden in die Augen schauen können. Dafür braucht es in jedem System etwas Zivilcourage. Auch bei der Deutschen Bank versuchte ich, das Kapital so einzusetzen, dass es gesellschaftspolitisch wirkt. Wir haben in Ostdeutschland 650 Betriebe durch Kapitalhilfe, Finanzierung und Beratung mitgegründet. Von denen existieren noch über 500, worauf ich stolz bin. Dank der Sonderkompetenz Ost haben wir Geschäfte gemacht, die die Deutsche Bank im Westen nicht kannte. Weil sie aber dadurch Geld verdiente, ließ man uns freiere Hand.

Hat sich Ihre Einstellung zum Geld oder zum Handel mit Geld mit der Zeit geändert?

Das Geld beschreibt ja nur den Wert einer Sache. Das Problem ist der Zins - das Schmiermittel und Krebsgeschwür der Gesellschaft, wie Marx erkannte. Der Zins ist ein Grund, warum viele arme Länder nicht aus der Schuldenfalle herauskommen und warum unsere Wirtschaft so sehr auf Wachstum ausgerichtet ist. Um dem Zinswucher zu entgehen, entstehen heute immer mehr den Euro ergänzende Währungssysteme. In 30 Gebieten in Deutschland gibt es die inzwischen, zum Beispiel Rheingold in Düsseldorf. Durch die Verankerung in der lokalen Realwirtschaft sind diese komplementären Währungssysteme relativ krisenresistent. Das ist ein spannendes Thema, zu dem es schon zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten gibt und das nach meiner Ansicht viel stärker praktisch erforscht werden müsste.