Parade im Wendland: Wo es kein Zurück gibt

Die schwulen Aktivisten Yartsev und Chunosov flohen aus Russland. Ihr Leben passte in zwei Koffer. Der CSD im Wendland ist für sie wie ein Heimspiel.

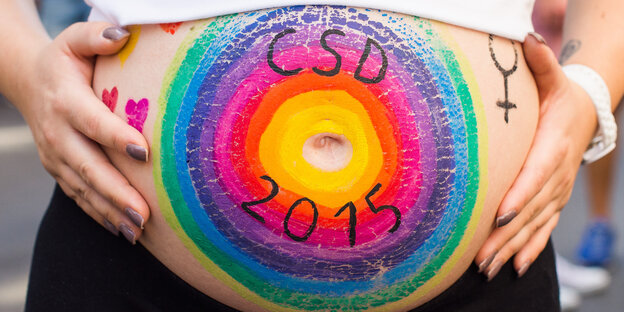

Das Wendland hat die kleinste CSD-Parade, Hamburg den jüngsten Teilnehmer. Foto: dpa

HAMBURG taz | Ein Himmel, so weit wie aus einem Ferienkatalog, erstreckt sich über dem Herrenhaus in Salderatzen: „Daddy Cool“ scheppert aus den Boxen, Männer giggeln beim Luftballonaufblasen, tackern Girlanden an Trecker; die Luft riecht nach Sekt und nach einem leichten Schwips. Dimitri Chunosov, blond, gemütliches Gesicht, ist ein Mensch, bei dem das Lächeln sonst fast immer in den Augenwinkeln wartet. Jetzt muss er weinen.

Früher passierte das nie, sagt er. Nicht, als er in Moskau mit kaum einem Dutzend anderer vor hunderten Gegendemonstranten eine Regenbogenfahne schwenkte, um für gleichgeschlechtliche Ehe zu demonstrieren und ein Freund von ihm zusammengetreten wurde. Oder als ein Polizist ihn mit dem Knüppel einen lila Striemen am Bauch verpasste.

Heute aber, anderthalb Jahre nach seiner Flucht aus Russland, das für ihn als schwulen Aktivisten zu gefährlich wurde, kommen die Gefühle hoch. Keine schlechten Gefühle, sagt Ivan. Einfach nur Gefühle. Auch hier, beim Feiern. Oder: Gerade hier, beim Christopher-Street-Day (CSD) im Wendland, bei dem fünf Wagen mit sechzig Teilnehmern von Salderatzen aus drei Kilometer lang an Kartoffelfeldern vorbeituckern.

Eine kleine Parade, bei der Männer in oberschenkelkurzen Karoröcken in Highheels über Schotterwege staksen, die neben Kuhweiden in pastellfarbenen Ganzkörperanzügen Zepter mit rotierender Discokugel kreisen lassen.

Und bei der Dimitris Ehemann Ivan Yartsev, feine Gesichtszüge und igelbraune Augen, als Adjudant des schwulen Heidekönigs mitfährt. In weißem, bauschigen Hemd und lila Heidesträußchen an der Brust Kondome an die Wendländer verteilt.

Als Dimitri Ivan im Oktober 2013 einen Heiratsantrag machte, stand schon seit über einem Jahr ein Notkoffer bei einer Freundin. Nicht einer mit Zahnbürste und Unterwäsche. Sondern mit Festplatten, auf denen Videos und Fotos gespeichert waren, von Protestvorbereitungen, Kampagnenorganisationen.

In den letzten Jahren, sagt Dimitri, merkte er, dass es schwieriger für ihn wurde. Im August 2013 warten nach einem Gerichtstermin Soldaten auf ihn, Männer mit Baretts und in Telnjaschkas, den blau-weiß-gestreiften Unterhemden der russischen Armee. Das Video hat Dimitri noch immer auf seiner Festplatte: Als Dimitri ins Taxi steigen will, rennen sie los, treten in den Beifahrersitz, ziehen Dimitri fast heraus.

Die Polizisten, die auch da sind, halten sie erst zurück, als sie schon längst zugetreten haben. Umfragen belegen seit Jahren eine steigende Ablehnung gegenüber Homosexuellen in der Bevölkerung. Unter Putin wurde Homophobie nach und nach in einen rechtlichen Rahmen eingebettet: Im Januar 2013 wurde das Gesetz gegen sogenannte „Homosexuellen-Propaganda“ in erster Lesung angenommen. Wenn Medien neutral oder positiv über Homosexualität berichten oder Aktivisten Demonstrationen wie den CSD organisieren, müssen sie mit hohen Strafen rechnen.

Weil gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Russland nicht anerkannt werden, wollen Dimitri und Ivan am 25. Januar 2014 nach Berlin fliegen und von da nach Kopenhagen, um sich trauen zu lassen. Eine Hochzeitsreise. Zehn Tage Ferien in Berlin, davon für zwei Tage mit Easyjet nach Kopenhagen; die Papiere sind geschickt, das Visum beantragt.

14 Tage vorher ändert sich alles. Ein Tag, an den Ivan sich nur noch in Fetzen erinnert: Daran, dass er nach der Arbeit Schuhe kaufen ging. Dass er mit den Tüten in der Straßenbahn stand, als Dimitri anrief, der nur sagte, dass ihn die Polizei angerufen habe und er vorgeladen wurde.

Es liefe ein neuer Prozess gegen ihn. Dass Ivan nicht viel sagen wollte, aus Angst, abgehört zu werden. Dass sie später daheim vor Aufregung nicht kochen konnten und irgendwann kalte Erbsen und Fisch aus Konserven löffelten.

Irgendwann an dem Abend sagte Dimitri: „Wenn wir nach Deutschland fliegen, komme ich nicht zurück.“ Und fragte auch: „Kommst du mit?“ Ivan hatte in Russland nichts zu befürchten. Er hatte Freunde und eine Familie, bei der er und Dimitri die Ferien verbrachten, als IT-Ingenieur auch eine Karriere. Am Montag kündigte er. „Das bedeutet es doch, ein Ehemann zu sein“, sagt Ivan. „Entschuldigung“, sagt er, „aber ich hatte ihn doch gefunden.“

15 Tage haben sie Zeit, dann geht der Flug. „Das ist nicht viel, wenn du mit einem Leben Schluss machen willst“, sagt Dimitri. Ivan arbeitet noch, Dimitri berät sich mit Anwälten, ihm gelingt es, den Tag der Vorladung zu verzögern. Möbel bleiben einfach stehen in der Wohnung, Klamotten werden verschenkt.

Das alte Leben muss am Ende in zwei Koffer passen, Laptops, Kamera, das Nötigste an Kleidung. Der letzte Moment Anspannung, als sie in Moskau an der Passkontrolle stehen und die Grenzbeamtin noch telefonierte, als sie Ivans Pass in den Händen hielt. Beine aus Blei, sagt Ivan. Kein Blick zurück, nur Erleichterungsweinen, nachdem die Beamtin den Stempel in den Pass drückte.

Ein Stück Glück in den Wochen nach der Flucht: Ivans und Dimitris Hochzeitstag, festgehalten auf einem wackligen Video: Beide im dunklen Anzug vor einem dänischen Standesbeamten, der die Papiere zurechtschiebt, Ivan verspricht sich, „I will“ statt „I do“, Dimitri, der ihn zur Beruhigung küsst, lächelt.

Unter dem Glück wartet die Angst vor der Zukunft in einem Land, das Ivan und Dimitri noch nie betreten haben, dessen Sprache sie nur aus Filmen über den Zweiten Weltkrieg kennen. Eine Freundin erzählt, dass sie im Flüchtlingsheim vergewaltigt wurde, andere von Prügeln, weil sie zu kurze Hosen tragen. Am letztmöglichen Tag beantragen sie Asyl.

Es folgt ein Monat in Friedland, dann knapp ein Jahr im Flüchtlingsheim in Lüneburg, aber immer haben sie ein Zimmer nur zu zweit. Seit ein paar Monaten leben Dimitri und Ivan in einer eigenen Zweizimmerwohnung, fünf Minuten Gehweg von der Fußgängerzone entfernt. Im Nachhinein, sagt Ivan, hatten sie Glück: Fanden über die Aids-Hilfe Freunde, die ihnen bei den Behördengängen halfen, die für sie telefonierten, als sie eine Wohnung suchten.

Ivan sagt: „Das Leben ist anders.“ Früher arbeitete er jeden Tag acht Stunden, traf sich dann mit Freunden in der Kneipe. Ivan kämpfte mehr mit der Leere: „Jetzt sind die Tage kleiner.“ Kochen, essen, spülen, dreimal in der Woche Deutschkurs, ein Termin bei der Flüchtlingsbehörde ist manchmal der einzige für den ganzen Tag.

Dimitri sagt: „Viel besser ist das Leben hier.“ In Salderatzen scheint das Leben leicht an diesem Samstag, der CSD ist wie ein Heimspiel in Deutschlands alternativer Provinz. Nur in Groß Gaddau beschwert sich ein Mann, als einer einen Flyer für ein schwules Oktoberfest in einen Briefkasten werfen will, das habe da nichts zu suchen. Für Dimitri ist das nicht Homophobie. Er ist anderes gewöhnt, sagt: „Moskau ist viel mehr Dorf als jedes Dorf in Deutschland.“

Später, als die fünf Wagen wieder auf dem Hof des Herrenhauses in Salderatzen stehen, liegt die Klarheit nach einem Unwetter in der Luft; kurz vorm Ankommen bauten sich plötzlich Wolken am Horizont auf, wirbelten dunkle Blätter durch die Luft und machte der Regen Ivan auf seinem Wagen klatschnass.

Ivan und Dimitri liegen auf einer Holzliege im hohen Gras; neben ihnen wird gerade das Handtaschenweitwerfen vorbereitet. Bald wird sich etwas ändern für sie, die Bestätigung lag vor ein paar Tagen im Briefkasten: Das Asylgesuch wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannt. Für beide. Bald wird etwas in Bewegung kommen in ihrem Leben. Im Moment aber liegt Vanja in Dimitris Arm. Vor ihnen nur der weite Himmel und die Wolkenschlieren.