„Emoji – Der Film“: Leider 👎

Es hätte ein Film über das Vernetztsein werden können – bei dem sogar Emojis in die Krise geraten. Dazu fehlt den Ideogrammen aber der Tiefgang.

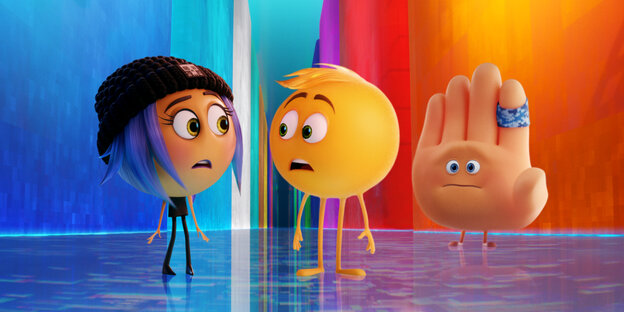

Wer bin ich? – Emojis in der Sinnkrise Foto: Sony

Warnung an Kulturpessimisten: Diesen Film sehen Sie auf eigenes Risiko. Auch wenn er nicht viel mehr wird anrichten können, als vorhandene Abneigungen gegen Smartphones und ihre sozialen Auswirkungen zu verstärken. Andererseits: Kann „Emoji – Der Film“ das wirklich? Und was will dieser Animationsversuch im besten Sinne des Wortes überhaupt?

Von vorne: „Emoji – Der Film“ aus dem Hause Sony erzählt als Film im Telefon, wenn man so will, vom Leben innerhalb der Apps. Seine Protagonisten sind Emojis, also die Figuren, die man zunächst als Emoticons in E-Mails verwendete, mit dem Klassiker „:–)“. Als Emojis gestaltete man die schlichten Zeichenfolgen dann zu eigenen Ideogrammen aus, die längst zum Zeichengrundschatz heutiger Telekommunikation gehören.

Jedes dieser Bildchen hat genau eine Funktion: lächeln 😊, weinen 😢, grimmig gucken 😠, Daumen hochhalten 👍. Und das ist im Grunde alles, worum es im Film geht. In der App der Emoji erfüllen alle dort versammelten Figürchen ihre eine Aufgabe, ganz wie in Platons „Staat“. Nur Gene ist aus der Art geschlagen, kriegt seinen gelangweilt-apathischen Blick nie so ganz hin, weil er zu viele „Gesichter“ hat. Und das wird für ihn zum Problem.

Denn eine Rahmenhandlung gibt es auch, da sind Schüler, die selbstverständlich (fast) nur noch per Smartphone kommunizieren. Alex, in dessen Telefon Gene und seine Leidensgenossen wohnen, wählt dummerweise eines Tages die vermeintlich coole Mimik von Gene aus, um der von ihm verehrten Mitschülerin Addie zu antworten. Die bekommt aber nur höchst uneindeutige Botschaften, weil Gene die Züge entgleiten. Alex beschließt: Das Gerät muss zur Reparatur.

Von da an wissen die Emoji, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat, wenn Kevin Ernst macht und sie den Update-Tod sterben lässt. Um die anderen zu retten, muss Gene gelöscht werden, lautet der Beschluss der Emoji-Anführerin Smiler. Darauf haut Gene ab aus der App, unterstützt von seinem Kumpel Hi-5, einer Hand, die dauernd alle fünfe von sich streckt. Unterwegs begegnen sie Trollen, Viren und der Hackerin Jailbreak, immer auf der Flucht vor den Bots, die Gene killen sollen.

Diese Welt ist bunt, keine Frage. Wobei sich die Oberfläche des Smartphones, auf der sie sich bewegen, als stadtplanerisch wenig einladende Ansiedlung von gleichmäßig verteilten Würfeln darstellt. Interessanter sind die Bildwelten in den einzelnen Apps, die mal als finstere Spelunke der Darknet-Welt oder als Kaskadenlandschaft mit Datenströmen (Musik-Streaming) ausgemalt wird.

Der Zeichentrickfilm hat eigentlich ja eine schöne Tradition des medienimmanenten Animismus, der jedes Ding zum Leben erwecken kann. Im vergangenen Jahr gelang das Greg Tiernan und Conrad Vernon mit „Sausage Party“, der das Warensortiment eines Supermarkts zu seinem Personal machte, in einigermaßen sinnbefreiter Anarchie ziemlich gut.

Sinnbefreit ist auch „Emoji – Der Film“, aber eher unfreiwillig. Seine Geschichte ist einfach zu blöd, um ihr recht zu folgen. Und was ihm so ganz und gar nicht gelingen will, ist die Erweckung seiner Protagonisten zum Leben. Das Drama von Gene, mit dem ein diffuses Plädoyer für Vielfalt verbunden zu sein scheint, ist zu abstrakt und statisch, als dass man allen Ernstes mit ihm bangen würde. Und das Leben in einer App, wo alle im Dienste ihres Nutzers nur das tun, was sie sollen, ergibt keinen Handlungsrahmen, der die Sache tragen würde. Animation ist etwas anderes.