Joann Sfars Comic „Vampir“: Unglücklich wie ein Großstadtsingle

Frauengeschichten, Depressionen und Allerweltsgespräche: Der Comic „Vampir“ erzählt vom Vampir Ferdinand und seinem fast menschlichen Leben.

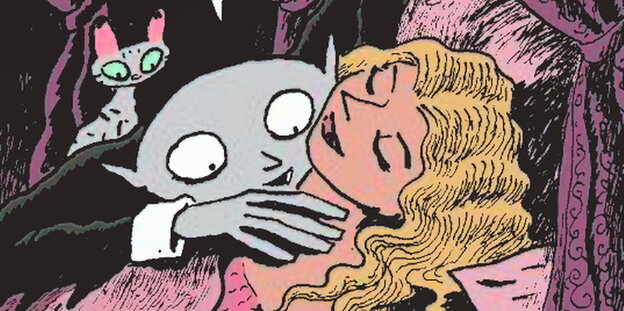

Keine Tote beim Blutsaugen: Ferdinand mit potenziellem Opfer. Bild: Avant Verlag

Joann Sfar ist ein Besessener. Besessen davon, Geschichten zu erzählen, rauschhafte, reiche Geschichten. An über 100 Comicbänden war der 42-jährige Franzose in den vergangenen 20 Jahren als Zeichner oder Autor beteiligt. Jüdisches Brauchtum, viktorianische Schauermärchen, osteuropäische Sagen, die Zeit Russlands zur Revolution, die Irren und Wirren der Liebe und das Leben von Künstlern sind wiederkehrende Themen Sfars. Fabelwesen und Teufel, dralle Frauen und lustige Musikanten, Rabbis, Kosaken und Polizisten bevölkern seine Geschichten.

Eine dieser Sfar-Gestalten ist Ferdinand, ein Vampir aus Litauen. In einem Sammelband hat der Berliner Avant-Verlag jetzt vier der „Vampir“-Alben veröffentlicht, ergänzt durch Skizzen und ein „Interview mit einem Vampir“ am Schluss.

Traditionell wie Nosferatu sieht Ferdinand aus, er schläft in einem Sarg, trägt Frack, Weste und Krawatte – und lebt doch so unstet und unglücklich wie ein Großstadtsingle: In seinem riesigen Schloss hat er nur eine hässliche, aber geliebte Katze an seiner Seite, nachts treibt es ihn raus, durch Bars und Clubs, auf der Suche nach Nähe und Zuneigung.

So stolpert Ferdinand, obwohl er eigentlich eher schüchtern ist, von einer unglücklichen Frauengeschichte in die nächste, mal mit einer griechischen Studentin, mal mit einem verspielten Gespenst oder einer japanischen Touristin.

„Ich muss akzeptieren, wer ich bin“

Doch es ist halt immer das Gleiche: Das Alraunenmädchen, in das Ferdinand schwer verliebt ist, will sich nicht auf eine Beziehung einlassen. Die blasse Vampirin mit den langen roten Haaren, die Ferdinand umgarnt und ihm lange Briefe schreibt, interessiert ihn hingegen nicht so recht. Als sie ihn abschleppen will, geht er lieber Platten kaufen.

Und manchmal ist Ferdinand, der übrigens beim Blutsaugen stets darauf achtet, keine Menschen zu töten, auch einfach traurig. Er sinniert darüber, wie er sein Leben besser machen könnte: „Ich muss akzeptieren, wer ich bin. Und mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen.“ Oder er verkriecht sich mit Depressionen auf das Sofa eines Bekannten. Der liest ihm aus dem babylonischen Talmud vor, was ihn aber auch nicht glücklich macht: „Ich lebe schon sehr lange, sehr, sehr lange. Ich erinnere mich an zu viele Sachen.“

Ihr Vater wird alt, sein Leben entgleitet ihm. Die Tochter fühlt sich verantwortlich und will helfen. Aber was, wenn er das nicht annimmt? Die Geschichte eines Erziehungsversuchs lesen Sie in der taz.am wochenende vom 4./5. Januar 2014 . Außerdem: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika werden die Welt im 21. Jahrhundert prägen. Schriftstellerinnen und Schriftsteller erzählen auf fünf Seiten von ihren Ländern. Und: Bernd das Brot packt aus. Deutschlands depressivste Fernsehfigur im Gespräch. Am Kiosk, eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo.

Zwischen den Romanzen passieren Ferdinand die absonderlichsten Dinge. Auf einer Kreuzfahrt wird er fast von einer Mumienbande getötet, die Polizei von Vilnius bittet ihn um Mithilfe bei einer Mordserie, und er hilft einem getrennten Schachautomatenpärchen, wieder zusammenzufinden.

Er trifft einen Profiverführer und einen Klagegeist, ein Golem kommt in den Geschichten natürlich auch vor, genau wie der rätselhafte Abenteurer Professor Bell, dem Joann Sfar eine eigene Buchreihe gewidmet hat – Überschneidungen und Gastauftritte sind typisch für sein Werk.

Disziplinierte Zeichnungen

Typisch sind auch die ausdrucksstarken Zeichnungen und der schnelle, organische Strich. Wobei Sfar, der seinen Stil gern und weit variiert, in „Vampir“ schon fast diszipliniert vorgeht, die meisten Seiten gehorchen einer klaren Panelstruktur, die Zeichnungen sind sauber koloriert, in unheimlich satten und oft recht dunklen Farben übrigens.

In anderen Büchern Sfars sind die Bilder mitunter wie hingeworfen, die Linien zitterig-krude und die Farben nur vage an den Umrissen orientiert, geradezu ein Ausdruck von Sfars Drang, Geschichten zu erzählen, der so stark ist, dass er mit seinen Zeichnungen einfach nicht mehr hinterherkommt.

Genauso schnell und direkt sind auch die Dialoge. In „Vampir“ leben sie von ihrer Unmittelbarkeit und Unverstelltheit. Banale Allerweltsgespräche unterbrechen und verlangsamen die oft aberwitzige Handlung, fast wie in Tarantino-Filmen. Joann Sfars Sprache ist mal komisch, mal melancholisch, aber immer rasant. So wie seine vielen Universen überquellen von Fantasie und Leben – auch wenn es oft um Tote geht.