Pharmaforschung für Kinder: Keine kleinen Erwachsenen

Kinder müssen besonders vor medizinischen Studien geschützt werden. Das führt jedoch dazu, dass es für sie zu wenig passende Medikamente gibt.

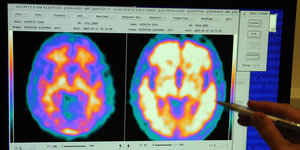

Zu wenig Studien: Kinder bekommen selten für sie passende Medikamente. Bild: dpa

BERLIN taz | Die Fortschritte in der Neonatologie ermöglichen immer mehr Frühgeborenen das Überleben: Kommt ein Kind in der 28. Schwangerschaftswoche zur Welt, liegt seine Chance derzeit schon bei 90 Prozent. Wenig bekannt ist allerdings, dass kranke Frühgeborene, kaum sind sie auf der Welt, einem wissenschaftlichen Trial and Error ausgeliefert sind. Denn 90 Prozent aller ihnen verabreichten Medikamente sind für Kinder überhaupt nicht zugelassen. Größere Kinder bekommen immerhin noch 70 Prozent nicht geprüfte Pillen verabreicht, die der behandelnde Arzt Pi mal Daumen nach dem Körpergewicht berechnet zuteilt.

Da Kinder jedoch einen anderen Stoffwechsel haben und auf Wirkstoffe anders reagieren als Erwachsene, ist dieses Verfahren risikoreich. "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen", leitete Jochen Taupitz programmatisch das Forum Bioethik des Deutschen Ethikrats ein, das vor Kurzem über die ethische Brisanz von Arzneimittelforschung mit Kindern informierte.

Einerseits haben Kinder ein Anrecht auf gute und sichere Versorgung, andererseits sind Studien mit Kindern problematisch, weil für Minderjährige ein besonderes Schutzgebot gilt und die Studien deshalb aufwendig sind.

Zudem ist der Markt vergleichsweise klein, sodass Pharmafirmen ohnehin nur ein begrenztes Interesse daran haben; Arzneimittelforschung für diese Patientengruppe ist meist auf öffentliche oder private Geldgeber angewiesen.

Viele Ausnahmen

Seit 2007 gilt in Europa eine auf die Initiative Better Medicine for Children zurückgehende Verordnung, die für jedes neue Medikament ein besonderes pädiatrisches Prüfverfahren vorschreibt. Doch viele dem Ausschuss zur Genehmigung vorgelegte Medikamente werden entweder zurückgestellt oder fallen aus der Prüfung völlig heraus, wie der Vorsitzende der Kommission für Arzneimittel für Kinder und Jugendliche, Wolfgang Rascher, erläuterte.

Seit der Novellierung des Arzneimittelgesetzes 2004 dürfen Kinder neuerdings zwar in "alternativlose" klinische Tests einbezogen werden, um den "gruppenspezifischen Nutzen" eines Medikaments zu prüfen, doch die Hürden sind relativ hoch. Deshalb, so Rascher, kämen viele Medikamente "viel zu spät bei den Kindern an".

Um diese von der rot-grünen Koalition eingeführten Arzneimitteltests, bei denen kleine Patienten als Kontrollgruppe herangezogen werden, um die Wirksamkeit eines Medikaments zu erproben - zum Beispiel, indem ihnen Placebos, also Scheinpillen ohne Wirkung, verabreicht werden - hatte es damals heftigen Streit gegeben. Denn wie soll ein Arzt legitimieren, dass einem Kind eine verfügbare Standardtherapie vorenthalten wird, nur um festzustellen, dass ein neues Mittel anderen Kindern nützt.

"Als Erwachsener", erklärt der Tübinger Pädiater Dietrich Niethammer, "können Sie sich nach bestem Wissen und ausreichender Aufklärung als Proband zur Verfügung stellen, und die Pharmafirmen bezahlen dafür eine Aufwandsentschädigung. Mit Kindern können sie das nicht machen, weil sie nicht zustimmen können. Sie werden zu Versuchskaninchen, über die die Erwachsenen entscheiden."

Allerdings hält er es - und ist sich in dieser Hinsicht mit der gesamten Runde des Forums einig - "für unethisch", Kinder generell aus der Arzneimittelforschung auszuschließen. Gerade in der Kinderonkologie seien über vernetzte Studien in den letzten Jahrzehnten riesige Fortschritte gemacht worden.

Jährlich erkranken 15.000 Kinder in der EU an Krebs, rechnet Angelika Egger vom Westdeutschen Tumorzentrum vor. Die Heilungsrate ist hoch, doch 87 Prozent der Medikamente, mit denen Kinder behandelt werden, seien für diese nicht zugelassen. Die öffentlich finanzierten Therapieoptimierungsstudien würden aber immer bürokratischer, langwieriger und teurer, manchmal daure es schon ein Jahr, um einen Versicherer zu finden.

Überflüssige Tests

Wenig zu hören war von den Fachleuten allerdings über eine andere Nutzen-Risiken-Abwägung. Zweifelsfrei nahmen Kinder in der Vergangenheit an nicht ausreichend getesteten Medikamenten viel Schaden. Andererseits werden Arzneimittel oft nur geringfügig verändert und als Novität auf den Markt geworfen. Bei Kindern würde es ausreichen, die Standardtherapie anzuwenden. Warum also sollte man sie mit überflüssigen Tests belasten?

Während der rechtliche Rahmen relativ klar umrissen ist, wird um diese Belastungsgrenze auch unter Experten gerungen. Die besondere Verletzlichkeit von Kindern und die Tatsache, dass sie nicht einwilligungsfähig sind, stellen hohe Ansprüche. Der Schweregrad der Erkrankung und der potenzielle Gruppennutzen sind nicht in jedem Fall ein hinreichendes Kriterium. Eltern und Ethikkommissionen bleibt dann im Einzelfall die Entscheidung überlassen, ob ein Kind an einer Studie teilnimmt.

Doch wer definiert die Schwelle einer unzumutbaren Belastung? Wie entscheiden Kommissionen, die sich der Wissenschafts-Community verpflichtet fühlen? Und wie Eltern, wenn sie unter Stress stehen? Wie viel können sie wissen und welche Alternativen haben sie?

Die Göttinger Bioethikerin Claudia Wiesemann hat herausgefunden, dass Eltern kranker Kinder eher bereit sind, ihr Kind einem Studienprojekt zur Verfügung zu stellen. Weil sie nach dem letzten Hoffnungsfaden greifen? Oder weil sie Nachteile fürchten, wenn sie die Teilnahme verweigern? Darüber, was Kinder selbst wollen, ist fast nichts bekannt.

"Die Eltern adäquat aufzuklären", bestätigt Dietrich Niethammer, "erfordert viel Zeit und Geduld. Eltern dürfen nicht den Eindruck gewinnen, ihre Kinder würden schlechter behandelt werden, wenn sie ihr Kind vor den Belastungen schützen wollen. Gleichzeitig muss man auch Kinder vor Eltern schützen, die nicht verstehen, wenn nichts mehr geht und das Kind das deutlich macht."

Altersgerechte Information

Niethammer, der die ersten Knochenmarktransplantationen in Deutschland durchgeführt hat, weiß von Erfolgen zu erzählen - und von Rückschlägen. "Wenn etwas schiefgelaufen ist, fragt man sich immer, ob der andere Weg der bessere gewesen wäre."

Die altersspezifische Aufklärung, die es Kindern ermöglicht, einem Versuch zumindest zuzustimmen, wenn auch nicht rechtsverbindlich einzuwilligen, ist eine Achillesferse bei der Arzneimittelforschung. Eine Analyse von Studienprotokollen in Sachsen-Anhalt ergab, dass die altersgerechte Patienteninformation große Mängel aufweist. Im Forum Bioethik war man sich einig, dass da viel nachzuarbeiten ist. Ob Kinder überhaupt als Forschungsobjekt dienen sollen, wurde nicht mehr hinterfragt.