Kinderpornoseiten-Filter mangelhaft: Sperren verhindern Missbrauch nicht

In Skandinavien gibt es seit fünf Jahren Sperren für Kinderpornoseiten. Sie werden als bloße Symbolpolitik kritisiert und haben Begehrlichkeiten auf Ausweitung geweckt.

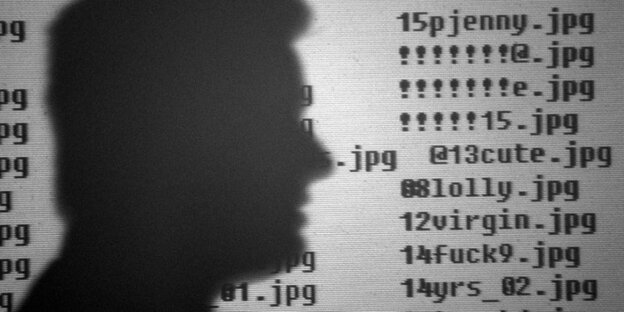

Die Sperrliste trifft leider nicht zuverlässig genug die Bösen. Bild: dpa

STOCKHOLM taz Die Internetfilter, die den Aufruf kinderpornografischer Seiten nach dem Willen der Bundesregierung auch in Deutschland sperren sollen, haben skandinavische Vorbilder. Sie werden seit bis zu viereinhalb Jahren in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland eingesetzt, dort aber in wachsendem Masse kritisiert. Als bloße Symbolpolitik, da sie ineffektiv, weil technisch leicht zu umgehen sind. Weil sie ganz gegen ihre Intention ausgenutzt und von Kinderpornointeressenten geradezu als Wegweiser für einschlägige Seiten gebraucht werden können. Aber auch weil damit in der Vergangenheit ganz „unschuldige" Seiten gesperrt worden waren und die Technik prompt Begehrlichkeiten geweckt hat. Beispielsweise Filesharing-Seiten damit zu blockieren.

Gibt ein Internetuser in Schweden eine Adresse ein, die auf der „Spärrlista" der Reichspolizei verzeichnet ist, gelangt er nicht zu dieser Adresse, sondern es taucht eine Seite mit dem Polizeiwappen und der Überschrift „Stopp!" auf: „Dein Webbleser hat versucht Kontakt mit einer Internetseite aufzunehmen, die zur Verbreitung von kinderpornografischem Material verwendet wird. Das ist strafbar gemäß Strafgesetzbuch Kapitel 16, Paragraf 10 a." Darunter der Hinweis auf eine Internetadresse, an die man sich wenden kann, falls man der Auffassung ist, die fragliche Sperrung sei zu Unrecht erfolgt. Oder an die man auch selbst „verdächtige" Seiten melden kann.

Die Prozedur, welche Seiten auf die „Sperrliste" kommen, ist undurchsichtig. Zum einen arbeitet „Ecpat" ("End Child Prostitution, Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes") und andere Kinderschutzorganisationen mit der Polizei zusammen und diese erhält Tipps auf einschlägige Adressen. Auch die Polizei selbst kämmt das Internet durch und ergänzt regelmäsßig diese Liste. Sie ist nicht öffentlich und soll aktuell einige zehntausend Adressen enthalten. In Finnland – wo das System trotz Rechtsgutachten, wonach es einen Verstoß gegen die Verfassung darstelle, 2006 eingeführt wurde - machte ein Hacker im vergangenen Jahr Teile der dortigen Liste auf seiner Webbseite, in der er sich grundsätzlich gegen Internet-Zensur engagiert, öffentlich. Nach seiner eigenen Einschätzung enthielten 99 Prozent von 1047 zufällig ausgewählten zensierten Seiten kein kinderpornografisches Material, sondern legale Pornografie oder „Modellfotos". Oder es waren gänzlich andere Seiten erfasst worden, wie eine japanische Bonsaibäumchen-Seite, eine Puppen- und eine Violinenfabrik, sowie verschiedene Foren mit Tipps für Windows-Probleme und technische Hilfe bei Computerpannen.

Die finnische Polizei reagierte auf diese Veröffentlichung damit, dass sie kurzerhand auch die Seite dieses Hackers mit ihrem Kinderpornofilter sperren ließ. Eine Begründung dazu wurde verweigert. Offenbar passten der Polizei Hinweise, wie solche Filter grundsätzlich technisch zu umgehen sind, nicht. Was allerdings durch das Internetsperrgesetz nicht gedeckt wäre. Der Vorgang löste eine heftige Debatte bis hin zu parlamentarischen Anfragen aus. Die letztendlich im Sand verlief, nachdem die Polizei die fragliche Seite wieder zugänglich machte.

„Die Technik der gängigen Internetfilter wird von kommerziellen Akteuren entwickelt, ohne dass die Behörden ihre Funktionsweise eigentlich kontrollieren", kritisiert der finnische Grünen-Abgeordnete Jyrki Kasvi die aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Kommunikationsfreiheit problematische Grauzone, die sich hier aufgetan hat: „Es ist erwiesen, dass bestimmte dieser Filter auch politisches Material gesperrt haben. Und wie leicht Zensur sich ausbreitet, weiß man ja." So gab es mittlerweile sowohl in Finnland wie in Schweden mehrfache Vorstöße, diese Filter auch auf andere „unliebsame" Seiten auszudehnen. So auf Filesharingseiten wie Piratebay oder unter dem Vorwand, damit Steuerhinterziehung bekämpfen zu können, auf Internetspielseiten.

Das hauptsächliche Argument für diese Internetsperren, diese erschwerten es den Produzenten einschlägigen Materials ihre Kunden beliefern zu können, lässt Kasvi nicht gelten. Er hält die Sperrlisten und Filter sogar für direkt kontraproduktiv: „Sie erleichtern es für die, welche Kinderpornografie im Internet suchen." Es gebe nur einen Weg, den Missbrauch mit Kindern wirklich zu stoppen: Gegen die Quellen vorzugehen. Gegen die Produktion selbst und gegen die Provider, die über ihre Server dieses Material verbreiten.