Aids in der Bundesrepublik: Wie in einer Kapsel

Am Anfang von Aids war nur Angst: Junge Menschen, vor allem Schwule, mussten sterben – und bald wir alle? Doch dann siegten Empathie und Vernunft.

Welt-Aids-Tag in Hamburg, 2017 Foto: dpa

Die Sonne scheint für alle. So steht es geschrieben auf einem der Grabsteine des Alten St.-Matthäus-Kirchhofs in der Berliner Großgörschenstraße. Viele Prominente liegen hier begraben, die Brüder Grimm zum Beispiel, der Mediziner Rudolf Virchow, auch Rio Reiser. Und zugleich ist es ein Szenefriedhof, der vielen schwulen Männern, die an den Folgen von Aids gestorben sind, eine letzte Ruhestätte bietet.

Der Polittunte Ovo Maltine, einem Berliner Stadtoriginal. Dem Schriftsteller, Schwulen- und Aidsaktivisten Napoleon Seyfarth, dem Filmschaffenden Manfred Salzgeber, der die „Edition Salzgeber“ begründete und mit seinem Assistenten Wieland Speck den „Teddy Award“ auf der Berlinale – die Liste ist grauenhaft lang. Der Friedhof liegt mitten in Berlin-Schöneberg. Die S-Bahn zum Wannsee hält um die Ecke, im Fahrplantakt beschleunigt sie wieder aus dem Bahnhof Yorckstraße hinaus, das Geräusch der Stadt drängt sich angenehm in die Stille.

Am Eingang des Alten St.-Matthäus-Kirchhofs gibt es ein Pförtnerhäuschen, das eine Blumenhandlung und ein kleines Café beherbergt, das Café Finovo. Es riecht nach Kuchen und frischem Kaffee, eine der Scheiben des Doppelkastenfensters hat einen kleinen Riss, und draußen liegt ein deutscher Erinnerungsort in der Sommersonne. Geistesgeschichte, Märchensammler, Wissenschaftler, dafür stand dieser Ort, bis er auch zu einem Gedenkort wurde, der viel erzählt über die Deutschen und Aids und wie sich der Blick auf diese Erkrankung und den Umgang damit gewandelt hat.

Heute, im Jahr 2018, spricht die Deutsche AIDS-Hilfe von einem „Ende von Aids“ schon im Jahr 2020. Bis dahin soll bei niemandem mehr das „Vollbild“ Aids diagnostiziert werden können sein – und jungen schwulen Männern wird angeraten, PrEP einzunehmen, Medikamente, die sie davor bewahren, sich überhaupt erst mit Aids anzustecken.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.

Das Ende von Aids – wenn sich nur alle Menschen testen lassen und so behandelbar würden, könnte die Krankheit wieder verschwinden und wäre nur noch eine Erinnerung, ein melancholischer Spaziergang auf einem Friedhof wie dem von St. Matthäus, der sich in Nachbarschaft zum „Regenbogenkiez“ rund um den Schöneberger Nollendorfplatz befindet und auf dem so viele junge Männer begraben liegen, die lange vor ihrer Zeit sterben mussten.

Ein „Schreck von drüben“

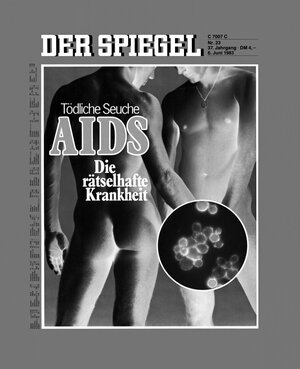

Am Anfang war Aids nichts als ein „Schreck von drüben“, wie der Spiegel im Mai des Jahres 1982 schrieb: In New York, Los Angeles und San Francisco litten plötzlich junge Männer zwischen fünfundzwanzig und dreißig Jahren unter sogenannten Kaposi-Sarkomen, einer seltenen Krebsart, die bislang nur bei wesentlich älteren Patienten vorgekommen war und nun in einer besonders aggressiven, auf die inneren Organe übergreifenden Variante grassierte. Blaurote Knoten, die sich auf der Haut abzeichneten, begleitet von schweren Infektionskrankheiten, Lungenentzündungen, Pilzbefall.

Es war bereits das Jet-Zeitalter, nicht wenige schwule Männer aus der westdeutschen Mittelschicht konnten es sich ab Mitte der 70er Jahre leisten, in die Vereinigten Staaten zu fliegen, um sich in der New Yorker Leder- und Fetischszene oder den Darkrooms von San Franciscos Castro-Viertel zu verlieren. In den besser unterrichteten Kreisen der deutschen Großstädte hatte man zum Zeitpunkt der Spiegel-Veröffentlichung schon von den Problemen in den USA gehört. Wer hoffte, die Angelegenheit werde insgesamt eine amerikanische bleiben, sah sich enttäuscht. Der Spiegel berichtete bereits von Kaposi-Fällen in Barcelona und Kopenhagen. „Die nächsten Erkrankungen“, so stand am 31. Mai 1982 in dem Magazin, „erwarten Experten in den Ballungsräumen der Homosexualität: Athen, Rom, London und Berlin.“ Wenig später traten in Deutschland tatsächlich die ersten Fälle der Erkrankung auf, von der man noch gar nichts Genaues wusste. Da ausschließlich Homosexuelle betroffen schienen, sprachen amerikanische Wissenschaftler zunächst von einer „Gay-Related Immune Deficiency“ (GRID). Erst später, im Juni 1982, setzte sich die Bezeichnung „Acquired Immune Deficiency Syndrome“ – erworbenes Immunschwächesyndrom – durch, abgekürzt: Aids.

Die Krankheit sei wie „ein Schuss ins stille Glück“ gefallen, schrieb der Mediziner Stefan Hinz 1984 in dem von ihm herausgegebenen Band „AIDS. Die Lust an der Seuche“. Damit meinte er auch die relative Freiheit, mit der sich Homosexuelle in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt bewegen konnten, insbesondere in Westberlin: Allein hier gab es für sie mehr als fünfzig Kneipen, zwei schwule Verlage und mehrere Saunen. Durch die Emanzipationsbewegungen nach der Nazizeit hatte sich Berlin – neben Köln, Frankfurt am Main, Hamburg und München – wieder zu einer schwul-lesbischen Metropole entwickelt, wenn auch nicht in solchem Ausmaß wie in der Weimarer Zeit. Frank Ripplohs legendärer, auch international erfolgreicher Film „Taxi zum Klo“ aus dem Jahr 1980 vermittelt etwas von der damaligen Atmosphäre in der Mauerstadt: Im Zentrum stehen Frank und Bernd, ein schwules Paar zwischen Verliebtheit und Verdruss – erstmals wurden hier Homosexuelle nicht in einem Problemzusammenhang dargestellt, sondern in ihrer alltäglichen, manchmal eben auch banal anmutenden Normalität zwischen Beruf, Tuntenball und Abendbrot.

Dieser Text ist eine Zusammenfassung aus "Die Kapsel: Aids in der Bundesrepublik" das am 11. Juni in Suhrkamp-Verlag erscheint. Darin erzählt der Autor am Beispiel vieler Begegnungen, wie die Krankheit ihren Weg in das Bewusstsein der Bundesrepublik fand. Die Buchvorstellung ist am 14. Juni, 19 uhr im Berliner Schwules Museum*

Der Titel des Films bezieht sich auf eine Szene, in der Frank mit Hepatitis im Krankenhaus liegt und sich von dort aus ein Taxi nimmt, um Sex auf einer öffentlichen Toilette zu haben. Später zu dieser Szene befragt, gab Ripploh an, er habe damals geglaubt, dass Hepatitis nur ansteckend sei, „wenn einem das Gelbe ins Gesicht schießt, also die ‚Gelbsucht‘ ausgebrochen ist“. Von Infektionswegen hatte man in diesen Tagen wenig Ahnung. Und auch keine Angst vor sexuell übertragbaren Erkrankungen wie Tripper oder Feigwarzen, die seit den fröhlichen 70ern virulent geworden waren. Es war die Zeit nach der nunmehr gut behandelbaren Syphilis – und vor Aids.

In Berlin hoffen die schwulen Männer 1983 zunächst noch darauf, dass der Atlantik breit genug ist. Doch bereits im Frühjahr des Jahres gibt der Verein „Schwule Ärzte und Therapeuten“ ein Flugblatt heraus, das darüber aufklärt, dass man sich nicht mit einem Händedruck infizieren kann. Die Berliner Schwulenberatung veranstaltet Anfang Mai einen Informationsabend, zu dem mehr als fünfhundert Männer kommen. Erste Schritte der Selbsthilfe, denn groß ist das Misstrauen gegen die Ratschläge und Anordnungen der mehrheitlich heterosexuellen Mediziner und Beamten, die zwar offenkundig keine Ahnung haben, wie man des Problems Herr werden könnte, aber glauben, sie könnten weiter über die Belange der Homosexuellen richten. Die Promiskuität sollte schuld sein, Keuschheit und Treue sollten wieder Einzug halten. So forderten es von Beginn an staatliche Seuchenmediziner, auch Politiker und Gottesmänner. Der Paragraf 175 bestand zu diesem Zeitpunkt noch immer, er war lediglich „entschärft“ worden. Die erste Phase der modernen Schwulenbewegung der 70er Jahre war gerade abgeklungen, viele schwule Männer hatten begonnen, die neuen Freiheiten zu genießen.

Wer nun aber tatsächlich krank wird und eines jener verdächtigen Symptome zeigt, lässt sich in der Landesimpfanstalt mit tropenmedizinischer Beratungsstelle registrieren. Anonym, mit einer Nummer – und es werden immer mehr Nummern.

Der erste „Spiegel“-Titel über Aids, erschienen am 6. Juni 1983 Foto: Archiv

In der Landesimpfanstalt arbeitet damals Sabine Lange als Krankenschwester. Zu ihren Klienten gehören viele schwule Männer, die von Fernreisen mit zum Teil sexuell übertragbaren Krankheiten nach Berlin zurückkommen. Langes Vorgesetzter, Professor Dr. Ulrich Bienzle, hat daher 1982 mit Untersuchungen schwuler Männer auf Darmparasiten begonnen, das Institut bietet auch Impfungen gegen Hepatitis B an. Sabine Lange ist in diese Vorgänge involviert, und als immer mehr Patienten – insbesondere „Ledermänner“, die in die USA gereist sind – von einer „Schwulenpest“ berichten, geht sie als Ansprechpartnerin mit in die Schwulenkneipen von Berlin-Schöneberg.

Treffen in der der „Knolle“

Im Sommer 1983 versammelt sich eine Gruppe schwuler Männer um sie. Sie sind sich einig, dass etwas geschehen muss – auch wenn sie noch nicht wissen, was genau. Offensichtlich ist nur, dass eine Bedrohung im Anmarsch ist, der bislang niemand etwas entgegenzusetzen hat. Im September des Jahres wird schließlich die Deutsche AIDS-Hilfe gegründet, als eingetragener Verein mit dem Ziel der „Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtwesens“. Der Verleger Bruno Gmünder, Mitbegründer der AIDS-Hilfe, erinnert sich an die ersten Treffen mit anderen Aktivisten in der „Knolle“, damals eine Westberliner Institution und die erste Berliner Lederkneipe mit Darkroom. Konkrete Fragen waren zu klären: Wie kann man herausfinden, wer betroffen ist, und wie genau entsteht die Krankheit? „1982 hatte es einen Durchbruch in Bezug auf die Impfung gegen Hepatitis A und B gegeben. Wir wussten, dass es in diesem Zusammenhang jede Menge Blutproben von Schwulen gab. Die wollten wir ins Tropeninstitut nach Erlangen schaffen, damit dort genauere Forschungen angestellt werden konnten; dafür brauchten wir Geld. Und wir brauchten angesichts der reißerischen Spiegel-Berichterstattung eine mediale Gegenstrategie.“ Aus diesen Initiativen heraus entstand die AIDS-Hilfe. Gmünder erinnert sich: „Am Anfang ging es einerseits um die gesundheitliche Aufklärung, und andererseits musste verhindert werden, dass es zu einer zusätzlichen Repression schwuler Lebensweisen kommt. Bizarr war allerdings, dass wir zu diesem Zeitpunkt persönlich keinen einzigen Betroffenen kannten.“

Das sollte sich bald ändern, die Gründung der AIDS-Hilfe erfolgte gerade noch rechtzeitig. „Es war auch richtig, dass wir dann relativ schnell mit dem Staat kooperiert haben. Wir brauchten diese Unterstützung, weil wir sonst womöglich alle in Lager gesteckt worden wären“, erinnert sich Gmünder mit Unbehagen an die mitunter repressive Stimmung. Manche Politiker forderten eine „Absonderung“ der Betroffenen nach dem Bundesseuchengesetz.

Die AIDS-Hilfe als zentraler Ansprechpartner kooperierte schließlich mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es ging darum, die homosexuellen Menschen in der Szene, in den Clubs und Saunen, aber auch die Drogenabhängigen und Prostituierten zu erreichen. Während die entsprechende Infrastruktur anderswo durch Schließungen beeinträchtigt oder gar zerstört wurde – etwa in den USA, in Schweden, aber auch in Bayern –, blieben die schwulen Institutionen in Berlin intakt.

Bereits 1984 war ein erster HIV-Antikörpertest entwickelt worden, der im Jahr 1985 von der US-Gesundheitsbehörde zugelassen wurde. Ein potenziell wichtiges Instrument im Kampf gegen die Ausbreitung der Erkrankung – zumindest aus Sicht der Behörden. Viele schwule Männer verweigerten sich jedoch dem Test. Aus Angst, nach einem positiven Ergebnis mit Restriktionen rechnen zu müssen, oder weil eine Heilung zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht möglich war. Warum also mit einem Todesurteil herumlaufen?

Im Jahr 1985 schließlich kam die Angst vor Aids richtig im Bewusstsein der Deutschen an, zumindest bei den Schwulen. Auch in der Motzstraße in Berlin-Schöneberg konnte man die Angst nicht mehr verdrängen. Nicht wenige schwule Männer trauten sich vorerst überhaupt nicht mehr in die Szene. 1985 rät die Deutsche AIDS-Hilfe: „Kondome schützen!“ In ihrer Informationsbroschüre aus dem Juli des Jahres heißt es, dass sich das Infektionsrisiko durch „Safer Sex“ reduzieren lasse; also Sexualpraktiken, bei denen Körperflüssigkeiten des Partners nicht auf Schleimhäute von Mund, Augen, After und Vagina sowie in kleine Wunden gelangen. Ausgerechnet Kondome, die ungeliebten Hygieneartikel aus Großvaters Zeiten, mit denen spätestens seit Einführung der Pille kaum noch jemand etwas zu tun haben wollte, wurden nun zum Lebensretter. Und zum Retter (schwuler) Lust. Im Einklang mit den deutschen Sexualwissenschaftlern Martin Dannecker und Volkmar Sigusch hatte sich die AIDS-Hilfe dazu entschlossen, so viel Lust wie möglich zu retten – und anders als etwa in den Niederlanden und Schweden nicht generell von Analverkehr abzuraten.

Im Herbst desselben Jahres sorgte ein Plakat der Deutschen AIDS-Hilfe nicht nur für Aufsehen, sondern wurde europaweit als vorbildlich eingestuft: Es zeigt zwei junge Männer, die sich zärtlich berühren. Mit der Aufschrift „sicher besser – Safer Sex“ hing es nun sogar in öffentlichen Verkehrsmitteln: Durch die mit Aids einhergehende Notwendigkeit, über Sexualität zu sprechen, entstand auch eine größere Sichtbarkeit der Homosexuellen. Ermöglicht worden war diese erste Plakataktion der AIDS-Hilfe durch eine Benefizveranstaltung im Berliner Veranstaltungszelt Tempodrom, das Rosa von Praunheim, das Treffen der Berliner Schwulengruppen und die Deutsche AIDS-Hilfe organisiert hatten. Zu Gast waren unter anderem Inge Meysel, Brigitte Mira, Alfred Biolek und André Heller.

Berlin 1988: Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth bei der Berliner AIDS-Hilfe mit dem damaligen Vorsitzenden des Vereins, Jörg Stubben Foto: Paul Glaser

Es war ein Auftakt zum zivilgesellschaftlichen Engagement: Auch Teile des linksliberalen Bürgertums in Deutschland begannen, sich mit den Opfern der Epidemie zu solidarisieren – lange vor den offziellen Aids-Galas, die zu Beginn der Neunziger aufkamen. Alfred Biolek zum Beispiel war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell geoutet, aber einer der bekanntesten Moderatoren im deutschen Fernsehen.

Zwei Jahre später, 1987, wurde „Kondom“ zum Wort des Jahres. Unter Führung der seinerzeitigen Gesundheitsministerin Rita Süssmuth entwickelte die Regierung ein Sofortprogramm, das in drei Richtungen zielte: Schutz der Bevölkerung vor HIV-Infektion, Beratung und Versorgung der Infizierten sowie Verhinderung von Diskriminierung. Mit ihrem klugen Anliegen, die Betroffenen nicht auszugrenzen, und der Propagierung des Slogans „Aids geht alle an“, konnte sich die CDU-Ministerin Süssmuth gegen ihren konservativen bayerischen Gegenspieler Peter Gauweiler von der CSU durchsetzen, der sich für eine strenge Anwendung des Bundesseuchengesetzes starkmachte. Von nun an flossen bis zu 29 Millionen Euro jährlich in Plakate und Broschüren, in Fernsehspots und Kinoreklame. Beratungsdienste wurden finanziert, jedes Gesundheitsamt erhielt eine eigene Aidsfachkraft. Eine Politik, die Erfolg hatte: Die Befürchtung, dass es zu einer Epidemie apokalyptischen Ausmaßes kommen würde, erwies sich als unbegründet, homosexuelle Männer änderten ihr Sexualverhalten – und die anfangs erschreckend hohe Zahl der Neuinfektionen begann zu sinken.

Den bereits mit dem lebensbedrohlichen Virus Infizierten war damit jedoch nicht geholfen, denn die Medizin hatte Aids außer dem bis 1994 als Monotherapie verabreichten AZT nicht viel entgegenzusetzen – einem Wirkstoff, der infolge von Überdosierung vielen Patienten schwer zu schaffen machte. Erst fünfzehn Jahre nach der Entdeckung von Aids – vier Millionen waren an der Krankheit gestorben und weltweit zwanzig bis dreißig Millionen infiziert – kam zum ersten Mal ein echter Wendepunkt in Sicht. 1996 wurde im Rahmen der Konferenz von Vancouver HAART vorgestellt, eine „hochaktive antiretrovirale Therapie“, bei der mindestens drei verschiedene antiretrovirale Medikamente eingesetzt werden; in Deutschland wird die Therapie meist „Kombinationstherapie“ genannt. Die Errichtung eines „chemischen Regimes“ hindert das Virus an seiner Vermehrung, was allerdings nur funktioniert, wenn die Medikamente regelmäßig eingenommen werden.

Ein Wendepunkt

Wahrhaftig ein Wendepunkt: Die Lebenserwartung der Patienten unter HAART ist seit 1996 kontinuierlich gestiegen und entspricht inzwischen nahezu derjenigen von HIV-Negativen. Das große Sterben hatte von nun an ein Ende – doch eine ganze Generation schwuler Männer war traumatisiert.

Und auch für die Überlebenden war nicht alles eitel Sonnenschein: Eben noch dem Tod geweiht, sahen sich nun einige, die bereits mit den Banalitäten des Irdischen abgeschlossen hatten, dem Zwang ausgesetzt, sich um ihre Rente zu kümmern. Zudem bedeutete HAART keineswegs das Ende des Stigmas – und die Nebenwirkungen der Medikamente waren anfangs beträchtlich; besonders unter den sogenannten Fettverteilungsstörungen hatten viele Betroffene zu leiden.

„Aids geht alle an“, sagte CDU-Ministerin Rita Süssmuth – und setzte sich durch

Heute ist die Menschheit noch immer weit davon entfernt, Aids auf die leichte Schulter nehmen zu können. Anfang 2015 veröffentlichte UNAids, die Fachorganisation der Vereinten Nationen, ihren Bericht zur weltweiten HIV- und Aids-Epidemie. Laut ihm lebten Ende 2014 schätzungsweise 36,9 Millionen Menschen mit dem Virus. Auch in Deutschland ist HIV/Aids weiterhin präsent. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich bis Ende der neunziger Jahre deutlich reduziert. Nach 2000 erfolgte ein merklicher Anstieg, ab 2006 flachte die Kurve wieder ab.

Laut der Epidemiologischen Kurzinformation des Robert-Koch-Instituts, Stand Ende 2015, leben in Deutschland etwa 84.700 Menschen mit HIV/Aids, 72.000 davon mit Diagnose, 12.700 ohne. Die Infektion erfolgte in 54.100 Fällen durch Sex zwischen Männern, in 10.700 durch heterosexuelle Kontakte, in 7.700 durch Drogengebrauch und in 440 durch Blutprodukte. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen in Deutschland wurde auf 3.900 geschätzt. Im Jahr 2015 starben in Deutschland 460 Menschen an den Folgen von Aids; seit Beginn der Epidemie waren es insgesamt 28.100.

Wie begraben sind viele Erinnerungen an Aids. Viele schwule Männer hatten ihre Partner verloren, ganze Freundeskreise wurden zerstört. Viele der Hinterbliebenen waren danach schlicht zu erschöpft, um über das Erlebte reden zu können. Andere haben diese Zeit nie verarbeiten können. Die Erinnerungen haben sich in ihrer Seele, in ihren Herzen verschlossen wie in einer Kapsel.

Der „Schwulenfriedhof“, so wird der Alte St.-Matthäus-Kirchhof von Berlinern genannt – und es ist gar nicht abschätzig gemeint. Vielmehr bringt es zum Ausdruck, dass Schwule und Lesben, queere Menschen, in Berlin dazugehören. Der Friedhof liegt genau zwischen den Hochburgen der queeren Szenen, dort, wo Schöneberg an Kreuzberg grenzt. Lebensorte von Menschen, die häufig aus Kleinstädten und Dörfern in die Metropole gekommen waren, um sie selbst sein zu können. Ihre zum Teil hart erkämpfte Individualität reißt nun auch im Tod nicht ab: Überall auf den Gräbern sieht man kleine Regenbogenfahnen, sogar ein nackter Ken, das männliche Pendant zu Barbie, sitzt lachend und mit weit geöffneten Armen auf rankendem Gestrüpp.

So selbstverständlich war die Präsenz solch eher exzentrischen Grabschmucks nicht immer. Aids bedeutete auch, dass sich noch junge Menschen plötzlich mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen mussten. Nicht wenige von ihnen verloren die Kontrolle über ihre letzten Tage und auch über ihren Abschied. Sie wurden aus Berlin in jene Dörfer und Kleinstädte, aus denen sie gekommen waren, „heimgeholt“ und von den Herkunftsfamilien gepflegt – oft mussten sie sich selbst verleugnen oder wurden von den Angehörigen verleugnet.

Andere machten ihr Sterben öffentlich, inszenierten ihr Begräbnis als großes Finale, so wie der Berliner Schriftsteller und Künstler Napoleon Seyfarth. „Schweine müssen nackt sein. Ein Leben mit dem Tod“ heißt sein bekanntestes Werk aus dem Jahr 1991, ein autobiografischer Roman, der bundesweit Aufsehen erregte. Seyfarth propagierte einen offenen Umgang mit der Krankheit und – zwei Seiten einer Medaille – mit Sexualität. Mehr als zehn Jahre lebte er mit dem Virus, das er seit 1988 in sich trug. HIV wurde, wie der Tod, ein aktiver Teil seines Lebens. Mitten in seinem Wohnzimmer stand sein Sarg, den ihm eine befreundete Bestattungsunternehmerin geschenkt hatte. Er hatte ihn bunt lackieren lassen und mit Engels- und Schweinegesichtern dekoriert. 1995 inszenierte er schon mal seine Beisetzung fürs Fernsehen – in der Kapelle des Alten St.-Matthäus-Kirchhofs. Heute liegt er tatsächlich dort. Auf seinem Grabstein, den ein doppeltes Marssymbol ziert, ein Symbol für Homosexualität, steht: „Lust will Ewigkeit – Tod hat sie“.

Ovo Maltine, eine prominente Polit- und Kabaretttunte, die sich auch bei den „Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“ engagierte, einer LGBTI-Gruppe, die sich, in Nonnentrachten gewandet, für queere Rechte einsetzt, war damals bei Seyfarths Proben in der Kapelle dabei, zehn Jahre später, am 8. Februar 2005, starb sie im Alter von gerade mal 38 Jahren, an einer bei HIV-Patienten häufigeren Form von Lymphdrüsenkrebs. Die Beisetzung erfolgte in einem historischen Grab, das Ovo sich zwei Jahre zuvor reserviert und zur Pflege übernommen hatte. Darauf ist ein kleiner roter Kiesweg in der Form einer Aids-Schleife angelegt.

Viele Grabpatenschaften

Auf dem Kirchhof existieren mittlerweile viele solcher Grabpatenschaften: Man übernimmt zu Lebzeiten die Verantwortung für ein historisch bedeutsames Grab und erwirbt so das Recht, dort selbst beigesetzt zu werden, in einer Urne und mit Gedenkstein oder -platte, die sich in das Gesamtensemble einfügen. Auf dem „Schwulenfriedhof“ geht das so weit, dass der Club „Connection“ seine eigene Grabstätte hat, ein großes Familiengrab mit schwarzem Marmorstein. Christian Mutschmann liegt schon dort, der einst im Café Connection gearbeitet und später einen eigenen Club eröffnet hat, das Mutschmann’s, bekannt für seine Fetischpartys.

Protest gegen Gauweilers „Maßnahmenkatalog“: Am Ende setzte sich Rita Süßmuth durch, mit Prävention und Aufklärungsarbeit Foto: Rudolf Dietrich

Manche Details auf diesem Friedhof werden erst auf den zweiten Blick ersichtlich. „Gunter Trube. Geb. Puttrich-Reignard“, gestorben 2008 – undenkbar wäre eine solche Grabplatte vor Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft gewesen, die auch das Recht einschließt, den Nachnamen des Partners anzunehmen. Gunter Puttrich-Reignard war ein gehörloser Künstler, der als Barkeeper der legendären Bar Kumpelnest 3000 einige Bekanntheit erlangt hatte; als er mit Tom Trube eine eingetragene Lebenspartnerschaft einging, nahm er dessen Nachnamen an. Weitere Szeneprominenz liegt hier, Hans Scherer etwa, FAZ-Journalist und Autor des Romans „Remeurs Sünden“. Andreas Meyer-Hanno, Opernregisseur und Schwulenaktivist, Begründer der Hannchen-Mehrzweck-Stiftung, die sich für die Emanzipation von LGBTI* einsetzt, und Reinhard von der Marwitz, Mitbegründer des Albino-Verlags und Mitbetreiber des Cafés Anderes Ufer.

Der Alte St.-Matthäus-Kirchhof ist zum Gedenkort der Szene geworden, er ist so etwas wie der Schlussstein in diesem fast dörflichen Ensemble in Berlin-Schöneberg, aber man kann dort auch sehen, wie eine Emanzipationsbewegung nicht nur den Blick auf ihr Leben verändert, sondern weit in die Gesellschaft hineingewirkt hat. Das deutsche Friedhofsrecht war lange Zeit kein Gegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit, Form und Fassung von Grabsteinen waren fest gefügt, Individualismus war kaum möglich oder gar nicht erst erwünscht. Die Homosexuellen hatten in der Aidskrise begonnen, dieses alte Friedhofsrecht zu dehnen –in Schöneberg kann man es betrachten –, dann zu überdehnen und schließlich zu sprengen. Heute sind alternative Bestattungsformen – Friedwälder zum Beispiel – vielerorts zur Selbstverständlichkeit geworden.

An der Mauer, die den Friedhof zur S-Bahn hin abgrenzt, liegt die Grabstelle des Denk mal PositHIV e. V. Auf der linken Seite sind die Namen derer aufgelistet, die hier mit Urne begraben liegen, auf der rechten Seite wird Jesus zitiert: „Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.“

Ein Friedhof steht für den Wandel im Umgang mit Aids

Dieser Ort – entstanden im Kontext der ökumenischen Aids-Initiative KIRCHE positHIV und ausdrücklich offen für Menschen unterschiedlicher Religiosität und Weltanschauungen – ist all denen gewidmet, „die mit HIV gelebt haben und an den Folgen von Aids gestorben sind. […] Im Gedenken an diese einzelnen Menschen erinnern wir uns der vielen Männer und Frauen, die […] auch noch über den Tod hinaus von der Tabuisierung der Krankheit betroffen sind“, so beschreibt Denk mal PositHIV sein Anliegen.

Die Idee, eine gemeinschaftliche Grabstätte für an den Folgen von Aids verstorbene Menschen zu schaffen, kommt ursprünglich aus Hamburg. Der dortige Verein Memento hatte bereits 1995 eine Grabstelle auf dem Friedhof Ohlsdorf erworben. In Berlin fand die erste Beerdigung dieser Art erst im Jahr 2003 statt. Das Projekt, der gute christliche, ökumenische Wille – das alles hat etwas Versöhnliches. Und der St.-Matthäus-Kirchhof, ein Ort irgendwo zwischen Leben und Tod, wurde längst zu einer informellen Touristenattraktion. Ein Friedhof, zu dem man gerne geht – das ist in bestem Sinne schwul.

Leser*innenkommentare

AD1978

Tut mir leid, wenn etwas Wasser in den Wein kommt. Ich glaube, die Folgen von AZT waren deutlich dramatischer und die Langzeitfolgen von HAART sind unbekannt.

Was auch fehlt ist der Bezug zu Drogen, z.B. Poppers, vgl. zu dieser Zeit John Lauritsen, Hank Wilson, „Death Rush: Poppers and AIDS“, 1986, paganpressbooks.com/jpl/POPPERS.HTM

„96-100% of the gay men with AIDS used poppers, usually quite heavily.”

HAART sorgt vielleicht für ein ruhiges Gewissen. Solange das Thema "bystander cells" nicht gelöst ist, bleibt die Rolle des HI Virus diskutierbar.

Garg, Joshi, „Host and Viral Factors in HIV-Mediated Bystander Apoptosis.”, Viruses. 2017 Aug 22;9(8), www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28829402

“The number of HIV infected cells in patients is relatively low and cannot solely account for the loss of CD4 cells in vivo. Hence, it is believed that the loss of CD4 cells during HIV infection is due to the process of bystander apoptosis induction.”

Nur weil sich etwas verbreitet muß es nicht pathogen sein. Es wäre wichtig, dass ein Szenekenner etwas über Poppers und Chemsex schreibt. Vgl. Hoffmann und Rockstroh, HIV Buch 2016/17) hivbuch.files.word...hiv2016-17_fix.pdf, (S. 173)

"Diese Drogen bzw. „Chemsex“ sind heute allgegenwärtig und fester Bestandteil im Leben vieler Patienten."

casio

Vielen Dank für diesen Artikel. Dafür liebe ich die taz. Ansonsten stehe ich diametral zu allem, was die taz-Redaktion an Meinungen raushaut. Beim Thema "Kampf gegen HIV/Aids" habt Ihr stets die Nase vorn. Bravo!