Angst vor Zwangs-Outing per Tracking-App: Infektiös im Klub

Ein Mann in Südkorea infiziert beim Feiern mehrere Menschen mit Corona. Die fürchten nun ein Zwangs-Outing durch digitale Überwachung.

Dicht an dicht im Nachtklub, so mag es das Corona-Virus Foto: Antoine Julien/unsplash

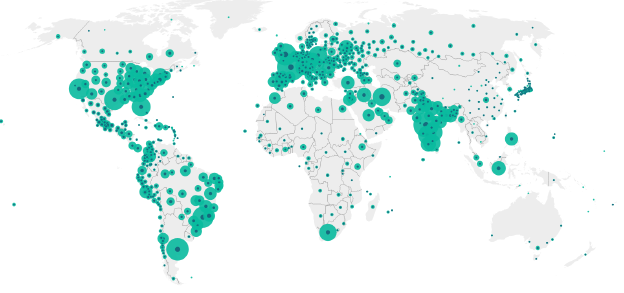

PEKING taz | Südkorea gilt als Musterschüler bei der Bekämpfung des Coronavirus. Über vier Tage gab es gar keine Neuinfektionen in dem Land. Doch nun könnte der Fall einer einzigen Unachtsamkeit die Lage zum Kippen bringen: Ein 29-Jähriger hatte die Nacht vom Freitag vor einer Woche in Seouls Ausgehviertel Itaewon durchgefeiert. Am Donnerstag drauf wurde er positiv auf Corona getestet. Am nächsten Morgen bestätigte das koreanische Zentrum für Seuchenprävention, dass er 14 Personen infiziert hatte.

Laut Regierung muss man sich nun darauf einstellen, dass viele weitere Infizierte folgen könnten. Schließlich hatte der Mann fünf Klubs und Bars der queeren Szene besucht und potenziell mit 2.000 Menschen Kontakt gehabt.

Südkorea hatte das Virus bisher eindämmen können – auch per aggressivem Tracking von Infektionssträngen mithilfe von Überwachungsdaten sowie einer radikalen Transparenz über Neuansteckungen. Doch nun wird die Hightech-Nation auf die Probe gestellt, ob sie eine zweite Infektionswelle verhindern kann.

Zunächst gingen die Behörden die Namenslisten der betroffenen Klubs durch, auf denen sich seit dem Virusausbruch jeder Gast mit seiner Telefonnummer eintragen muss. „Es gibt jedoch möglicherweise blinde Flecken, zum Beispiel wenn Ausländer oder andere Kunden kein Handy in Korea haben. Zudem konnten nicht alle Nummern wiederhergestellt werden“, heißt es von einem Beamten von Seouls Stadtregierung.

Sorge vor Suiziden durch Tracking

Deshalb haben die Behörden Massen-SMS aufgrund von Telekommunkationsdaten an alle möglicherweise Infizierten geschickt, um sie zu Corona-Tests aufzufordern.

Für den LGBT-Aktivisten Heezy Yang stellt dies ein Dilemma dar: Wer sich jetzt meldet, riskiert ein Zwangs-Outing. Schließlich wird jeder Neuinfizierte von den Behörden veröffentlicht – anonymisiert zwar, doch mit Alter, Nationalität, Wohnbezirk und Bewegungsabläufen während jener Nacht.

„Sie können ihre Arbeit, Familie, Freunde, ja selbst ihr Leben verlieren“, sagt Yang. Er hoffe, dass keiner der Betroffenen suizidiere. „Als sich Heterosexuelle infiziert haben, wurden diese dann als ganze Gruppe stigmatisiert?“, fragt er rhetorisch. Im Netz passiere nämlich genau das.

Regierung setzt auf Freiwilligkeit

Südkorea ist nach wie vor eine homophobe Gesellschaft ohne Antidiskriminierungsgesetz. Die stärkste Ablehnung Homosexueller kommt ausgerechnet von den großen Freikirchen, also jenen, die selbst Opfer von Hassattacken wurden. Denn sie hatten sich trotz mehrmaliger Aufforderung der Behörden geweigert, zur Eindämmung der Pandemie vorübergehend auf Gottesdienste zu verzichten, und verbreiteten so selbst das Virus.

Südkoreas Regierung, die eine Ausgangssperre bislang vermeiden konnte, setzt nach wie vor auf Freiwilligkeit: Statt alle Klubs und Bars zu schließen, empfiehlt die Regierung jetzt nur, dies für die nächsten vier Wochen zu tun.

Leser*innenkommentare

TazTiz

Kommentar und Antworten entfernt. Bitte beachten Sie die Netiquette.