Meteoriten-Ausstellung im Oldenburger Landesmuseum: Belebende Brocken

Im Oldenburger Landesmuseum liegt Deutschlands größter Steinmeteorit. Jetzt hat er Gesellschaft bekommen von weiteren Himmelskörpern, die einst den Sauriern den Garaus machten - zum Wohl der Säugetiere.

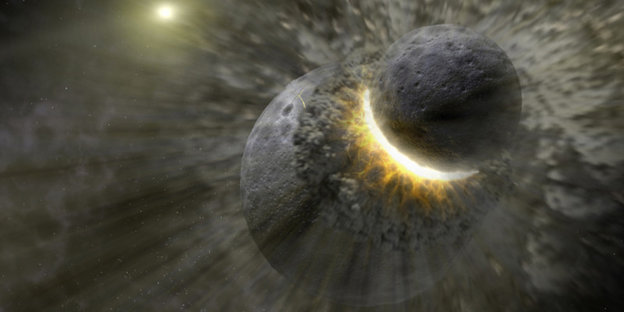

Ordentlicher Wumms: So sieht es aus, wenn ein Meteorit sein Werk verrichtet. Die Wissenschaft spricht von "Impakt-Ereignis". Bild: Nasa

OLDENBURG taz | Der Urknall klingt wie ein asthmatischer Industriestaubsauger. Ein tiefes, leicht wummerndes Röcheln. Wer 4,6 Milliarden Jahre auf dem Buckel hat, tönt eben etwas dumpf. Das Oldenburger Landesmuseum für Natur und Mensch transferiert den Nachhall des Urknalls, wie er im All zu hören ist, via Nasa in seine Räume. Als passendes Hintergrundrauschen für die Sonderausstellung über Meteoriten.

Peter-René Becker, der neue Direktor, fasst damit gleich die ganz großen Themen an. Schließlich, so lernt man in Oldenburg schnell, ist das ganze Universum ein einziges Murmelspiel: mit Meteoriten als allzeit mobilen Knallkörpern und der Menschheit als Nebenprodukt diverser Kollisionenketten.

Gleich nach seinem Amtsantritt vergangenen Oktober hat Becker „Benthullen“ aus dem Museumskeller gehievt, einen 17 Kilo schweren Steinmeteorit, und ihn zum Nukleus seiner ersten Ausstellung bestimmt – die in bemerkenswert kurzer Zeit realisiert wurde. Mit dem im Moor gefundenen Brocken schafft Becker einen eleganten Übergang von der letzten großen Schau seines Amtsvorgängers, „Schaurig, übers Moor zu gehen“. Sich von dort via zielsicherer Magazinsichtung zu den großen Himmelsereignissen aufzuschwingen, spricht für einen guten konzeptionellen Instinkt.

Allerdings bedarf der Superlativ, mit dem das Museum nun wirbt, einer Relativierung. Dass „Benthullen“ „der größte jemals in Deutschland niedergegangene Steinmeteorit“ sei – kann man da so sicher sein? Oft genug verschwinden die Brocken kraterlos in der Erde, besonders in Norddeutschland. Auch „Benthullen“ versank ja mit einem leisen Plopp im Moor, wo ihn vor 70 Jahren ein Torfstecher fand. Dann musste er weitere Jahrzehnte in einer Dorfmauer verbringen, bevor ihn ein früherer Direktor des Landesmuseums auf Landpartie entdeckte. Nun ist er der Star der Ausstellung – und unbestritten der größte Steinmeteorit in einem deutschen Museum.

Bei den metallenen Meteoriten hat Hamburg die Nase vorn. „Gibeon“, der 420 Kilo schwere Eisenbrocken aus dem Mineralogischen Museum der Hansestadt, wurde vom Technischen Hilfswerk ins Oldenburger Museum gewuchtet. Die didaktische Idee der Ausstellung besteht nun darin, die Besucher auf eine Forschungsreise mitzunehmen. Vize-Direktor und Kurator Ulf Beichle hat in verschiedenen Forschungseinrichtungen gefilmt und festgehalten, an welchen Problemfeldern die Meteoritenforschung derzeit knabbert. So ist man quasi live dabei, wenn die Kollegen vom Münsteraner Institut für Planetologie eine zehn Millimeter durchmessende Stahlkugel mit maximaler Geschwindigkeit auf einen Sandsteinblock prallen lassen. „Maximal“ bedeutet hier 28.000 Stundenkilometer. Für einen echten Meteoriten wäre das zwar Schneckentempo, aber immerhin schafft das Münsteraner Geschoss einen Schaden von 700 Kubikzentimetern – das 1.400-fache des eigenen Volumens. Im All gelten 100.000 Stundenkilometer als Richtgeschwindigkeit – das Tempo des Münsteraner Krater-Experiments langt jedoch völlig aus, um dem Betrachter einen beeindruckenden Aufprall in Super-Zeitlupe zu bieten.

Am Anfang war Nebel und Staub: Diese evolutionäre Wahrheit kann man sich im Landesmuseum auf vielfältige Weise vergegenwärtigen. Die Massenanziehungskraft erscheint dabei als Motor der Himmelsbewegungen. Körnchen für Körnchen ballt sich zusammen, bis die Galaxie im besten Wortsinn gebacken ist. Wobei es ständig zu Zusammenstößen kommt ...

So entstehen Himmelsbrocken, die – um die Betrachtung wieder auf die irdische Perspektive zu reduzieren – Leben und Tod bringen. Erst kürzlich, so erfährt man in Oldenburg, fanden Forscher das Skelett eines vor 65 Millionen Jahren verstorbenen Fischsauriers – im selben Sediment, in dem auch Schmelzkügelchen aus dem gewaltigen Krater in der Bucht von Yucatan stecken. Laut Beichle ist damit der Beweis erbracht, dass die Saurier tatsächlich durch außerirdische Attacken starben – bisher firmierte diese Todes-Hypothese als eine unter vielen Mutmaßungen über das Verschwinden der Riesenechsen. Nun muss man sich die Saurier aber nicht wie erlegt durch außerirdische Katapulte vorstellen, sondern als Opfer der unterbrochenen Photosynthese: Enorme Aschewolken, aufgewirbelt durch den Einschlag, sollen damals die Sonne verdeckt haben. Vegetarische Saurier waren demnach am schlechtesten dran: Erst starben die Pflanzen-, dann die Fleischfresser. Am längsten hielten die Aasfresser durch.

Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall – auch das kann man im Landesmuseum lernen. Konkreter: Vom Aussterben der Saurier profitierten die Säugetiere, irgendwann also der Mensch. Unterm Strich hätten wir unsere Existenz den Meteoriten sogar in zweifacher Hinsicht zu verdanken: Mittlerweile gilt als gut möglich, dass auch Wasser und Bauteile von Aminosäuren per Meteorit auf die Erde gelangten. Vor Kurzem wurde diese Annahme noch belächelt – bis man den Asteroiden „Ceres“ näher untersuchte: Unter einer Gesteinskruste birgt er fünfmal so viel Süßwassereis, wie heute auf der Erde vorhanden ist. Solche Erkenntnisse bringen einem die „Oldenburger Sternfreunde“ näher, die die Ausstellung unter anderem mit einer Weltraumsurf-Station bereichern.

Kommen Meteoriten als gigantische Weltraumtanker in Betracht? Nach dem Besuch dieser Ausstellung hat sich der Gedankenradius deutlich erweitert. Es macht den Charme der Sonderschau aus, dass sie der menschlichen Phantasie bewusst Raum lässt: Zu was sich Science Fiction, bildende Kunst oder die Kirche durch Meteoriten inspirieren lassen, ist beispielhaft dargestellt. Im elsässischen Ensisheim etwa kettete man den 1492 niedergegangenen Meteorit vorsichtshalber in der Kirche an, um das teuflische Treiben zu unterbinden.

Dabei ist die Menschheit bislang mit einem blauen Fleck davon gekommen – genau einem: 1954 fiel Ann Elizabeth Hodges ein Meteorit auf den Bauch, ein eindrucksvolles Foto zeigt ihr Hämatom. Glücklicherweise durchschlug der Brotlaib-große Brocken zuvor ihr Dach und prallte am Radio ab, sodass Miss Hodges glimpflich davonkam.

Und heute? Jährlich 40.000 Tonnen meteoritisches Material fliegen in Richtung Erde. Doch die Atmosphäre verwandelt sie fast komplett zu Staub, nur rund 1.000 behalten beim Durchfliegen des Gasmantels einen Durchmesser von wenigstens zehn Zentimetern. Rein rechnerisch gibt es demnach täglich drei Einschläge auf die Erde. Bei zwei Dritteln Wasseroberfläche bleibt ein Treffer pro Tag auf potenziell bewohntem Gebiet. 1992 war das Peekskill, ein Vorort von New York, wo es einen parkenden Chevrolet erwischte.

Am Mittwoch soll das beschädigte Fahrzeug in Oldenburg eintreffen, bislang hing es am Zoll fest: Die Beamten taten sich mit der Entscheidung schwer, ob sie hier ein Schrottauto oder eine wissenschaftliche Rarität abzufertigen hätten. Der glatte Durchschlag im Heck spricht für Letzteres.