Umstrittene PID-Untersuchung: Ärztepräsident für Embryonencheck

Die deutschen Mediziner werden sich auf dem Ärztetag für die umstrittene Präimplantationsdiagnostik aussprechen, hofft Jörg-Dieter Hoppe. Auch Beihilfe zum Suizid soll erlaubt werden.

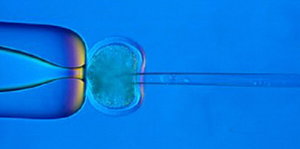

Genauer untersuchen? Eine befruchtete Eizellen in der Petrischale. Bild: dpa

FRANKFURT AM MAIN dpa/afp/taz | Ärztepräsident Jörg-Dietrich Hoppe rechnet mit einem Richtungswechsel in der deutschen Ärzteschaft bei der umstrittenen Präimplantationsdiagnostik (PID). "Ich gehe davon aus, dass sich der nächste Ärztetag für die Zulassung der PID in engen Grenzen aussprechen wird", sagte der Präsident der Bundesärztekammer der Frankfurter Rundschau. Das 2002 auf dem Ärztetag in Rostock beschlossene Verbot werde keinen Bestand haben.

Mit Hilfe der PID können im Reagenzglas gezeugte Embryos vor dem Einpflanzen in den Mutterleib auf Erbkrankheiten untersucht werden. Umstritten ist diese Methode, weil dabei die aussortierten Embryonen vernichtet werden. In einigen Nachbarstaaten werden diese Embryonen auch für die Forschung zur Verfügung gestellt.

Hoppe bezeichnete es auch als "nicht unwahrscheinlich", dass sich der Bundestag für die Zulassung der PID in engen Grenzen für Paare mit schwerer genetischer Vorbelastung aussprechen werde. Nach einem entsprechenden parteiübergreifenden Gesetzesentwurf sollen genetische Untersuchungen von künstlich erzeugten Embryonen grundsätzlich verboten, in Ausnahmefällen aber erlaubt sein.

Hoppe hält den Vorschlag der PID-Befürworter im Parlament für sinnvoll, die Diagnostik auf wenige spezialisierte Zentren zu begrenzen und bei jedem Fall eine Ethikkommission einzuschalten. "Designerbabys will nun wirklich niemand", betonte er.

Hoppe argumentierte, ein PID-Verbot führe zu einer "unlogischen Diskrepanz" im Vergleich zur erlaubten Untersuchung des Kindes während der Schwangerschaft. "Warum sollte es untersagt sein, ein Embryo vor der Einpflanzung in den Mutterleib auf genetische Schäden zu untersuchen, wenn gleichzeitig bei einer festgestellten Behinderung Spätabtreibungen erlaubt sind?", fragte er.

Außerdem müsse man zur Kenntnis nehmen, dass Paare mit Kinderwunsch immer älter würden. Je älter die Frau sei, desto größer sei aber das Risiko für Schäden beim Kind. Die Pränataldiagnostik komme daher immer häufiger zum Einsatz. "Weil das so ist, ist ein PID-Verbot immer schwerer begründbar", sagte Hoppe.

Nach dem fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf sollen vorgeburtliche Gentests an Embryonen nur dann erlaubt sein, wenn Eltern die Veranlagung zu einer schweren Erbkrankheit haben – oder eine Tot- oder Fehlgeburt droht. Der Gesetzentwurf verbiete sogenannte "Designerbabys" oder eine Geschlechterauswahl. Als Voraussetzung für den Gentest werde die Prüfung durch eine Ethikkommission vorgeschrieben. Einen Katalog von Krankheiten, bei denen die PID erlaubt ist, soll es nicht geben.

Im Embryonenschutzgesetz von 1990 wurde die Präimplantationsdiagnostik noch nicht ausdrücklich geregelt und galt daher als strafbar. Mit einem Urteil vom Juli dieses Jahres sprach der Bundesgerichtshof (BGH) allerdings erstmal einen Berliner Reproduktionsmediziner frei, der eine Selektion künstlich befruchteter Eizellen bei einem Paar mit einer Veranlagung zu schweren Genschäden durchgeführt hatte.

Deswegen soll jetzt eine gesetzliche Regelung speziell für PID verabschiedet werden. Die Befürworter einer streng begrenzten Zulassung argumentieren, das dann lediglich 100 bis 200 PID-Untersuchungen pro Jahr notwendig seien.

Eine klare Abgrenzung, wann eine PID erlaubt sein soll und wann nicht, ist jedoch nach Meinung der meisten Experten nicht möglich. Zudem fordern Humangenetiker, dass einen Qualitätsauswahl der befruchteten Eizellen bei so gut wie jeder Reagenzglasbefruchtung stattfinden müsse. Allein damit könnte schon die Erfolgsquote der IVF verbessert werden. Jährlich gibt es in Deutschland rund 60.000 künstliche Befruchtungen.

Sterbehilfe liberalisieren

Laut Hoppe wird die deutsche Ärzteschaft zudem als Reaktion auf eine geänderte Stimmung unter den Medizinern ihr Berufsrecht beim Thema Sterbehilfe liberalisieren. Es könne nicht länger daran festgehalten werden, dass die Beihilfe zum Suizid nach dem ärztlichen Standesrecht als unethisch verboten sei, während sie nach dem Strafrecht nicht verfolgt werde.

In dem Entwurf für die neuen Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung werde zwar klargestellt, dass Beihilfe zum Suizid nicht zu den ärztlichen Aufgaben gehöre. Sie solle aber möglich sein, wenn der Arzt die Hilfe beim Freitod mit seinem Gewissen vereinbaren könne. "Damit gehen wir nicht mehr über das Strafrecht hinaus", betonte der Ärztepräsident.

Leser*innenkommentare

Wolfgang Banse

Gast

Berichtigung

Richtig muss es in meinen Kommentar heißen:

Geklonte Kinder sollten in unserer Gesellschaft keinen Platz einnehmen,um des Menschenwillen.

Wolfgang Banse

Wolfgang Banse

Gast

Nein zur Präimplntationsdiagnostik

Leben zu erhalten und zu schützen,dies ist die Aufgabe der Mediziner.

Jedes Leben das entstanden ist ist lebenwert,sei es mit Behinderung,sei es ohne Behinderung.

Die Ärzteschaft sollte sich auf ihren Berufsethos

besinnen und täte gut daran dies auch weiterhin

zu praktizieren.

Geklonte Kinder sollten in unserer Gesellschaft

einen Platz einnehmen,um dfes Menschen willen.

Wolfgang Banse