Erfahrungsbericht einer Gehirnblutung: Es ist ein bisschen wie fliegen

Erst waren da die Kopfschmerzen. Dann stand alles auf der Kippe. Von einem, der eine Gehirnblutung hatte – und überlebte.

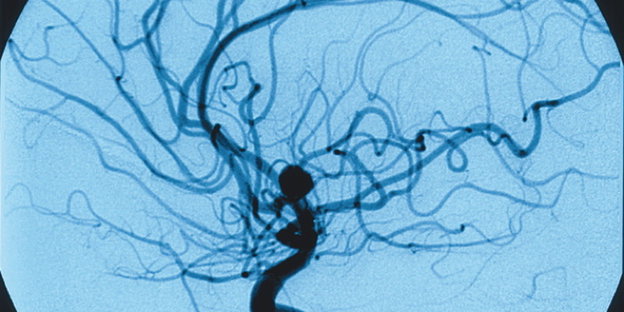

Ganz zart verästelt: Eine Aufnahme von Grabovac' Gehirnblutung. Bild: archiv

Man hat mir inzwischen mehrmals erklärt, was jetzt stattfinden soll. Soweit ich es verstanden habe, soll ein Katheter durch meinen Körper hoch in mein Gehirn fahren. Der Katheter hat Platin an Bord, mit dem man meine Blutung im Gehirn stoppen wird. Eigentlich hatte ich bloß Kopfschmerzen, tagelang. Die Ärzte diagnostizierten ein Gehirnaneurysma, eine Gehirnblutung. Jetzt hat der Computer die genaue Wegstrecke im Inneren meines Körpers ausgerechnet und ich denke, dass dies alles ein Wahnsinn ist, dass ich plötzlich in eine Welt hineingeschleudert wurde, in der es um Leben und Tod geht.

Die Operation

Ich liege auf einer Bahre vor dem Operationssaal und bekomme vom Arzt eine Einverständniserklärung ausgehändigt, die ich mir durchlesen soll. Ich lese, dass es bei dieser Operation zu Komplikationen kommen kann, dass man sterben oder behindert werden könnte. Ich habe Kopfschmerzen, habe keine Wahl, unterschreibe den Wisch und hoffe, dass alles gut gehen wird. Man schiebt mich in den Operationsraum. Viele Menschen in weißen Kitteln, die alle irgendetwas zu erledigen haben, und futuristische Maschinen, die blinken und teuer und professionell aussehen. All dieses High-Tech beeindruckt mich.

Ich bin in diesem Moment froh, in einem Land zu leben, dessen Krankenversicherungssystem es mir ermöglicht, mit den modernsten medizinischen Geräten behandelt zu werden. Alles ist ein bisschen wie fliegen. Man ist in der Hand der Technik und man muss vertrauen haben und dann geht es irgendwann los und man kann nur hoffen, dass der Flieger nicht abstürzt. Ich bin diesen Maschinen vollständig ausgeliefert und ich habe tatsächlich Vertrauen, bin ganz ruhig und denke, dass ich ja jetzt sowieso nichts mehr ändern kann.

Die Lichter sind grell, eine Krankenschwester rasiert meinen Schambereich (dort wird der winzigkleine Katheter eingeführt) und meinen rechten Arm für die Narkose. Der Anästhesist fragt mich halb im Scherze, ob ich noch irgendeine Schandtat loswerden möchte. Ich nehme ihn ernst, soll also Bilanz ziehen, noch irgendetwas beichten. Aber mir fällt nichts ein. Zu meiner Überraschung bin ich mit meinem Leben, so wie es war, zufrieden. Ich habe keine Dummheit ausgelassen und bin einverstanden, wäre jetzt tatsächlich einverstanden damit, zu sterben. Gut, es hätten auch ein paar Jahre mehr als die 36 sein dürfen, aber es war in Ordnung, mein Leben.

Ich werde immer entspannter. Der Anästhesist ergreift meinen Arm, und sein Händedruck fühlt sich warm und herzlich an. Ich fühle mich geborgen und er sagt, dass ich mir jetzt, bevor ich entschlummere, noch etwas Schönes vorstellen soll. Ich sehe mich im Central Park von New York, es ist Herbst und Frühling und Winter und Sommer zugleich. Ich gehe durch den Park spazieren und bin glücklich. Ich war noch niemals in New York und der Central Park ist einer meiner Sehnsuchtsorte, zu denen ich schon immer einmal hinreisen wollte. Ich fantasiere mich also in den Central Park, fühle mich beseelt und dann wird es schwarz vor meinen Augen. Ich schlafe.

Nach über drei Stunden, die für mich nur einen Wimpernschlag lang gedauert haben, wache ich wieder auf. Das Licht im Operationssaal ist immer noch sehr grell, ich erspähe in meiner Benommenheit lächelnde Gesichter, die alle mit dem Daumen nach oben zeigen. Zunächst verstehe ich überhaupt nichts, kapiere aber dann, dass all diese verschwommenen Gesichter mir klarzumachen versuchen, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist. So ähnlich muss sich ein Neugeborenes fühlen, denke ich. Auf einmal ist da so viel Licht und irgendwelche komischen Gestalten lächeln und brabbeln irgendein unverständliches Zeug und sind ganz aufgewühlt und zufrieden, während ich nichts verstehe.

Die Intensivstation

Schon wieder lauter Maschinen. Ein dreifaches Halleluja auf die moderne Schulmedizin. Sie hat mir soeben mein Leben gerettet. Mein Herzschlag wird gemessen, ich hänge am Tropf, hänge an all diesen bunten Maschinen. Es ist Nacht. Ein alter Russe liegt gegenüber von mir. Er hat seinen 60. Geburtstag mit zu viel Alkohol gefeiert und wurde vor dem Krankenhaus mit lediglich einer Unterhose bekleidet aufgefunden. "4,2 Promille", erklärt mir die Nachtschwester. Ab und zu wacht er auf, der Alkoholisierte, und flucht und schreit irgendetwas auf Russisch. Er ist fixiert, darf nicht aufstehen und schnarcht ohrenbetäubend, wenn er nicht gerade am Fluchen ist. Rechts neben mir eine alte Frau, die röchelt und deren schwerer Atem sich nach dem Tod anhört.

Ich liege auf dem Rücken, zähle die Stunden, spiele mit dem Klipp, der an meinem Zeigefinger klemmt. Der Klipp leuchtet neonrot und sieht wie ein Raumschiff aus. Mir ist langweilig. Ich spiele Raumschifffliegen und hoffe inständig, dass in meinem Gehirn noch alles richtig tickt. Irgendwann dann endlich das erste Blau der Morgendämmerung. Ich sehe Linden und Birken und den Morgenstern und den Himmel und bin glücklich, weil ich noch lebe. Das Krankenhaus erwacht. Eine Schwester säubert meinen Körper und reibt mich gegen Verspannungen mit einer glitschigen Creme ein. Ich fühle ihre Hände, spüre meinen Körper, und es ist sinnlich und dann ist da wieder dieses atemberaubend schöne Gefühl des Lebendigseins. Ja, hurra, ich lebe!

Die neurologische Station

Nach zwei Tagen ohne Schlaf auf der Intensivstation bin ich endlich auf die neurologische Station im dritten Stock des Krankenhauses verlegt worden. Ein weiterer Schritt Richtung Genesung. Ich liege in einem Mehrbettzimmer mit Franz, einem älteren Herrn, der nach einer Gehirnoperation verwirrt ist. Franz erkennt seine Frau nicht, schläft beim Essen ein und scheint in irgendeiner Parallelwelt zu leben.

Dann sind da noch Maik und Peter. Maik hat was an der Bandscheibe und ist ein lustiger Typ. Um Peter scheint es nicht gut zu stehen. Er ist völlig abgemagert, lallt, hat spastische Anfälle. Peters Zustand macht mir Angst. Ich habe seit der Operation mal wieder höllische Kopfschmerzen. Die Ärzte meinen, das sei normal. Ich bekomme Schmerztabletten und werde andauernd gefragt, auf welcher Skala von eins bis zehn (zehn ist am stärksten) ich meine Kopfschmerzen einordne. Meistens sage ich acht oder neun.

Die Tabletten reichen nicht. Ich kriege jetzt auch noch Morphium. Das Morphium hilft. Ein warmes inneres Gefühl, und die Kopfschmerzen sind weg und alles ist irgendwie matt und verwaschen. Dann der erste Abend auf der Station. Die Bundesliga beginnt. Es ist Freitag. Bayern spielt gegen Wolfsburg. Ich habe mich schon den ganzen Tag auf dieses Spiel gefreut, doch dann bekomme ich wieder diese unglaublichen Kopfschmerzen und brauche mal wieder Morphium. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an und ich befinde mich in einem Morphiumsdämmerungszustand, sehe nur ab und zu den Ball rollen, registriere zwischendurch, dass es 1:1 steht, und wache kurz vor Schluss auf. Irgendwer flankt den Ball auf Schweinsteiger und Schweinsteiger trifft. Bayern hat 2:1 gewonnen und ich freue mich.

In der zweiten Woche kann ich kleine Ausflüge nach draußen unternehmen. Eine Runde um das Krankenhaus herumspazieren und dann wieder ab ins Bett. Ich bin müde und erschöpft, die Kopfschmerzen sind nicht mehr ganz so schlimm. Ich bekomme kein Morphium mehr. Es geht langsam aufwärts. Nachts kann ich, da der Schnarchpegel meiner Mitbewohner an ein kleines Rockkonzert heranreicht, nur mit Ohropax schlafen. Meine Mutter hat mir eine Sonnenblume mitgebracht, die nach nur zwei Tagen ihren Kopf hängen lässt. Die Putzfrau fragt jeden Morgen, ob sie meine verwelkte Sonnenblume wegschmeißen soll. Ich erlaube es ihr nicht. Aus irgendeinem Grund mag ich meine traurige Sonnenblume.

In der dritten Woche geht es mir schon wieder viel besser. Jetzt erfahre ich auch endlich von den Ärzten mehr über meine Krankheit. Sie sagen, dass ich richtig Glück gehabt habe. Sie sagen, dass ein Drittel an einer Gehirnblutung stirbt, ein Drittel nach der Operation behindert ist und nur ein Drittel ohne Folgeschäden davonkommt. Ich scheine im letzten Drittel gelandet zu sein. Sie erklären mir, dass sie für 4.500 Euro Platin in mein Gehirn eingebaut haben und dass mein Aneuyrisma einbruchsicher mit diesem Platin verschlossen wurde. Die Ärzte sagen, dass ich mir keine Sorgen mehr zu machen brauche. Alles ist bei mir gut verlaufen. Sie sagen, dass die Ursachen für ein Gehirnaneuyrisma Vererbung, Stress und Rauchen sind. Jeden kann es erwischen, sagen sie. Zwei Ärzte erzählen mir hinter vorgehaltener Hand auch noch, dass es viele wegen dem hohen Adrenalinausstoß beim Sex erwischt. Stellen Sie sich das vor, sagen sie, mitten im Sex und dann ist es einfach aus. Die Partner sind danach auf Jahre psychisch gestört.

Kurz vor meiner Entlassung stirbt Peter. Ich weiß immer noch nicht, was er hatte. Sie kommen, stecken ihn in eine Plastikhülle und fahren ihn weg. Der Schmerz der Angehörigen ist unerträglich. So viel Leid in ihren Gesichtern. Ich bin traurig und gehe spazieren. Gegenüber der neurologischen Abteilung ist die Station, auf der Babys geboren werden. Geburt und Tod sind hier Nachbarn. Der ewige Kreislauf auf kleinstem Raum, denke ich. Es ist ein herbstlicher Morgen. Die ersten grünstachligen Kastanienfrüchte liegen auf den Gehwegen und der Morgentau glitzert in der schon nicht mehr ganz so kräftig strahlenden Nachsommersonne. Es ist schön, den Wechsel der Jahreszeiten nochmals erleben zu dürfen.

Wieder zu Hause

Ich bin noch für ein paar Wochen krankgeschrieben, Rekonvaleszenz daheim. Mein morgendlicher Gang zum Bäcker und Zeitungskiosk erscheint mir wie eine Abenteuerreise. Der Verkehr braust, Kinder schreien, Menschen hetzen irgendwohin. Ich fühle mich wacklig auf den Beinen und bin von den Sinneseindrücken meiner Millionenstadt überfordert. Aber im Grunde freue ich mich einfach.

Acht Wochen nach meiner Operation bin ich fast wieder vollkommen gesund. Ich bin schneller erschöpft als früher, aber das wird auch vergehen. Es geht mir gut. Ich habe sogar den Eindruck, dass meine Gedanken klarer als vorher sind. Na ja, ist ja auch Platin in meinem Gehirn, denke ich. Manchmal kommt es mir so vor, als könnte ich jetzt Wichtiges von Unwichtigem besser trennen und bewusster mit meiner Zeit und Kraft umgehen. So eine Nahtoderfahrung hat den Vorteil, dass man das Ende sinnlich zu spüren bekommt. Der Tod ist nichts Abstraktes oder Fernes mehr, er trifft einen mit einer existenziellen Wucht, die alles verändert. Dieser körperlich erfahrene Erkenntnisgewinn von der Begrenztheit des Lebens ist ebenso banal wie schlicht, beinhaltetet aber in seiner Banalität nahezu alle Möglichkeiten für einen wunderbaren Neuanfang.

P.S. Ich frage mich, ob mein neues Platingehirn beim Metalldetektorentest am Flughafen piepsen wird. Na ja, dann piepst es halt jetzt ganz offiziell bei mir da oben. Auch nicht schlecht!

Leser*innenkommentare

AlphaOmegaCentauri

Gast

"Ich liege auf einer Bahre vor dem Operationssaal..."

noch lebende Menschen liegen auf einer TRAGE, nur Tote kommen auf die BAHRE!

Till

Gast

Guter Artikel. Aber nur so by the way: das erste Bild ist keine Computertomographie sondern ein natives Röntgenbild des Schädels und das zweite Bild zeigt keine Hirnblutung sondern eine digitale Subtraktionsangiographie nicht geplatzter Gehirngefäße. Vielleicht nächstes Mal wieder Getty Images, da stimmen wenigstens die Bildunterschriften :-)

Etta

Gast

Lieber Alem, meine Reaktion auf diesen ganz ungewöhnlichen Artikel ist spontan, da ich sonst nicht zu den Kommentatoren gehöre. Sie haben mir aus der Seele gesprochen, denn vieles habe ich ähnlich erlebt wie Sie. Dass Sie es aber geschafft haben, gerade dieses für Sie so elemenare und schmerzliche Thema in so klare und wahre Worte zu verwandeln, das ist wirklich einfach nur wunderbar - da schließe ich mich meinem Vorschreiber bedingungslos an. Ich bin überzeugt, dass diese Erfahrung und Ihre Reflektion aus Ihnen einen (ich traue mich mal!) großen Schreiber gemacht hat. Und bestimmt auch einen innerlich gewachsenen Menschen.

Alle Gute!

Ihre Etta

Tyler Durden

Gast

Danke, taz

Zur Abwechslung mal was Interressantes...

ohne den linken Spiesser Mief...

Miriam Geoghegan

Gast

Ihren Kommentar hier eingeben

In der Tat ein wunderbarer Artikel. Vielen Dank dafür!

Martin

Gast

Ich hab au Platin im Kopf, und das piepst beim Flughafen (leider) nicht.

Christian

Gast

Ein wunderbarer Artikel über ein schwieriges Thema. Ich habe den letzten Monat in einem Krankenhaus gearbeitet, unter anderem auf einer Station, auf die Patienten aus dem Aufwachraum des OPs gelegt werden. Oft hab ich überlegt, wie sich die Patienten hier im Krankenhaus fühlen, wie sie alles wahrnehmen.Mir blieb bisher dem Himmel sei Dank ein längerer,bewusster Krankenhausaufenthalt als Patient erspart...

dank dem Artikel hab ich aber jetzt wenigstens eine Ahnung, wie die Maschinen, das Personal (und das Einreiben mit Creme ;)) auf die Patienten wirkt.

Schön.