Ausstellung „Rasterfahndung“: Durch die Maschen geschlüpft

Was ist überhaupt ein Raster? Das Stuttgarter Kunstmuseum zeigt in in einer Ausstellung, wie Künstler Ordnungssysteme entwerfen und dekonstruieren.

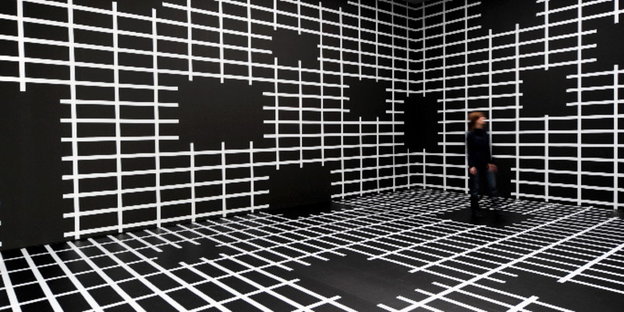

Im Raster: Ob dieser Besucher durch die Maschen schlüpfen kann? Bild: dpa

STUTTGART taz | Bilder aus Überwachungskameras, angeordnet an einem rechtwinkligen Raster über beide Etagen des Stuttgarter Kunstmuseums. Wie kein anderes Werk illustrierten die 96 „Antlitze“ von Jürgen Klauke den Titel der Ausstellung im Stuttgarter Kunstmuseum: Rasterfahndung. Doch für Fahndungszwecke sind die Aufnahmen nicht geeignet: Erstens sind die 96 Personen alle vermummt. Zweitens ist das Druckraster zu grob, um Einzelheiten erkennen zu lassen.

So führt die Arbeit die Grenzen der Rasterfahndung vor Augen: Einmal kann der Gesuchte, wenn er von der Überwachung weiß, sich der Identifikation entziehen. Zudem produziert das Raster immer auch seine eigenen Grenzen: Je nachdem, wie grob es gewählt ist, lassen sich feine, aber vielleicht entscheidende Unterschiede schlicht nicht mehr wahrnehmen.

Was ist überhaupt ein Raster? Prinzipiell ein Ordnungssystem, ein Hilfsmittel, kein Bildgegenstand. Dürer verwendete ein Raster zur Konstruktion der Zentralperspektive, die Fotorealisten vergrößerten damit kleinformatige Abzüge maßstäblich auf die Leinwand. Wenn das Raster selbst Thema der Kunst wird, heißt dies, dass Ordnungssysteme und Wahrnehmungsmechanismen infrage gestellt oder sichtbar gemacht werden sollen.

Erstaunlich, zu sehen, wie hartnäckig und zeitaufwändig die Künstler Rastersysteme entwerfen oder dekonstruieren. So, als gelänge es nicht mehr, der Welt jenseits der vorgefertigten Raster habhaft zu werden, die sich wie ein undurchdringliches Netz zwischen Realität und Beobachter schieben. Es gehört zu den Paradoxien der modernen, westlichen Kunst der Nachkriegszeit, dass sich selbst die scheinbar realistischen Richtungen im Raster verfangen, wie die Pop-Art Roy Lichtensteins zeigt.

Umfangreicher Museumsbesitz dank Spende

Die Kuratorin Simone Schimpf ging von der Beschäftigung mit der konkreten Kunst aus, die in Stuttgart seit den Zeiten von Max Bill, Hans-Jürgen Müller, Max Bense und Anton Stankowski stark vertreten ist. Das Kunstmuseum besitzt einen umfangreichen Bestand dank einer Schenkung des Sammlerpaars Heinz und Anette Teufel. Er reicht von Josef Albers über Gerhard Richters Farbquadrate, François Morellet, Günther Uecker und Sol LeWitt bis hin zu Hanne Darboven.

Konkrete Kunst will aber – darin liegt die rhetorische Spitze der Bezeichnung – gar keinen Bezug zur Welt außerhalb der Kunst herstellen. Wenn dies gegenüber einer gegenständlichen Repräsentationskunst einmal so etwas wie einen Fortschritt oder eine Befreiung bedeutet haben sollte, so dekorieren abstrakt-geometrische Werke aller Art heute problemlos Bankhäuser und Landratsämter: Die Zeit, als moderne Kunst noch provozieren konnte, ist historisch geworden.

Die Ausstellung reagiert darauf spielerisch: Sie bringt von Anfang an die älteren Arbeiten mit denen jüngerer Künstler in Dialog. Auf Carl Andres auf dem Fußboden ausgelegtes Schachbrettmuster aus Eisen- und Aluminiumtafeln antwortet einmal ganz direkt Sigmar Polkes direkt daneben gehängtes Gemälde „Carl Andre in Delft“ – wie unschwer zu erraten mit blau-weißen Delfter Kacheln.

Zum Zweiten bringt Tim Stapel im Raum unmittelbar darunter ein Quadratraster aus Spanplatten gehörig in Unordnung, indem er sich auch an den Geometrien des Kunstmuseums orientiert. Katharina Hinsberg lässt rote Kugeln im Abstand von 50 Zentimetern entlang einem Würfelraster von der Decke hängen. Dies erinnert an Gianni Colombos „Spazio elastico“, ein mit Schwarzlicht beleuchtetes Raster aus weißen Gummibändern, die von leicht knarzenden Motoren zur Seite gezogen werden. Hinsbergs Kugelraster erzeugt einen ähnlichen, schwankenden Raumeindruck: Die Kugeln pendeln in komplexen, zusammengesetzten Bewegungen. Aber sie benötigen keinen Strom und keinen Motor.

Zuordnung von Profilen

Nur, wo bleibt die zweite Hälfte des Titels, die Fahndung? Das Thema der Überwachung taucht nur in einem separaten Anhang der Ausstellung auf, zu dem ein Zickzackparcours führt, den Eva Grubinger mit einem Flughafen-Absperrband an der engsten Stelle aufgebaut hat, gerade unterhalb von Klaukes 96 Antlitzen. An der Decke hängt ein Würfel aus Eisengitter von Mona Hatoum – eher Käfig als Raster.

Christina Kubisch macht die elektromagnetischen Wellen an Sicherheitsbarrieren hörbar. Chris Oakley führt in einem Video vor, wie sich aus der Masse der Kaufhausbesucher einzelnen Kunden sofort ein Profil von Kaufverhalten und Gesundheitsdaten zuordnen lässt. Gewollt oder nicht, führt die Ausstellung dann doch noch vor Augen, dass es mittlerweile in der Kunst andere Fragestellungen gibt als zur Zeit der Konkreten.

„Rasterfahndung. Das Raster in der Kunst nach 1945“, Kunstmuseum Stuttgart, bis 7. 10., Katalog, Wienand, 34 Euro