Heroinvergabe an Schwerstabhängige: "Es geht um Leben und Tod"

Am Donnerstagabend entscheidet der Bundestag über eine Gesetzesvorlage zur Legalisierung der ärztlich kontrollierten Abgabe von Heroin.

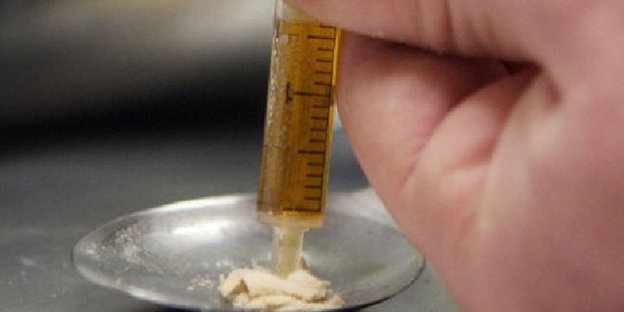

Mit der Illegalität steigt das Risiko von giftigen Beimischungen oder Überdosierungen. Bild: dpa

"Es ist ein Hundeleben" sagt Frank. Er ist seit 24 Jahren heroinabhängig. Er tut alles um seine Sucht zu finanzieren. Mehr gibt es nicht in seinem Leben, außer den kurzen Momenten der Ruhe wenn der Schuss wirkt. Er klaut, dealt, verkauft seinen Körper. Er hat eine ganze Reihe von Entzügen hinter sich, die Droge war stets stärker. Frank hat aufgegeben.

Menschen wie Frank könnten ein menschenwürdiges Leben führen. Denn sie sind krank. Und es gibt ein Medikament das ihnen hilft. Diamorphin, das ist der wissenschaftliche Name für synthetisches Heroin.

Am Donnerstag werden mehrere Gesetzesentwürfe zur Freigabe dieses Medikaments diskutiert. Der erfolgversprechendste wurde von 250 Abgeordneten aus den Fraktionen der SPD, FDP, die Linke und Bündnis 90/die Grünen eingebracht.

Er fordert, für eine klar begrenzte Gruppe schwerst Opiatabhängiger eine Behandlung mit injizierbarem Diamorphin zu ermöglichen. Zuvor müssen allerdings ernsthafte Behandlungsversuche mit Substitutionsmitteln wie Methadon und auch Psychotherapien gescheitert, sowie Entzugssymptomatik und Toleranzentwicklung müssen bereits gegeben sein. Die Zielgruppe wird zudem begrenzt auf Patienten im Alter von mindestens 23 Jahren, die bereits fünf Jahre opiatabhängig sind und schwerwiegende psychische und körperliche Probleme haben.

Nur Ärzte in ganz bestimmten Einrichtungen mit einer besonderen Zusatzausbildung dürften das Mittel verabreichen. Bis zu dreimal täglich, da nach acht Stunden die Entzugserscheinungen beginnen. Die Einnahme muss unter Aufsicht des Arztes oder des sachkundigen Personals erfolgen. Junkie Frank begrüßt das: "Es kann schon passieren, das man umkippt und dann ist wenigstens jemand da."

Selbst die gegenüber Legalisierungsbestrebungen eher wenig aufgeschlossene Bundesdrogenbeauftragte Sabine Bätzing befürwortet den Antrag: "Die diamorphingestützte Behandlung ist für langjährig schwerstopiatabhängige Menschen ein überlebenswichtiges Angebot, um aus dem Kreislauf der Sucht und Beschaffungskriminalität auszubrechen."

Eine breit angelegte Studie mit über 1000 schwerst opiatabhängigen Patienten zeigte, dass die ärztliche Vergabe des Stoffes helfen kann. Der Gesundheitszustand der Probanden verbesserte sich, sie waren teilweise sogar wieder fähig einer geregelten Arbeit nachzugehen.

Doktor Christoph Dilg ist seit 2002 Arzt in Deutschlands erstem Heroinvergabeprojekt in Bonn. Er sagt: "Wenn ich mir den Unterschied ansehe, wie die Patienten gewirkt haben, als wir sie für die Studie rekrutiert haben und wie es ihnen jetzt geht, muss ich sagen, es war ein voller Erfolg." Neben der Entlastung von der Entzugssymptomatik sieht er noch einen positiven Nebeneffekt, den die Arbeit im Heroinvergabeprojekt mit sich bringt: "Dadurch, dass die Patienten bis zu dreimal täglich zu uns kommen, können wir uns auf medizinischer, sozialarbeiterischer und psychosozialer Ebene sehr intensiv um sie kümmern."

Und auch die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Heroinabhängigkeit, die im Zuge von Beschaffungskriminalität und der darauf folgenden Verfahren sehr hoch sind, sowie die negativen Folgen der Drogenabhängigkeit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung würden abgemildert. Die Begleitstudie zu den Modellprojekten ärztlicher Heroinvergabe hat ergeben, dass sich die aufgrund von Delinquenz und Inhaftierung entstandenen Kosten bei den ärztlich behandelten Patienten um 4460 Euro pro Patient verringerten.

Und nicht zuletzt verlängert die ärztliche Verabreichung das Leben. Jürgen Heimchen ist Vorsitzender des Bundesverbandes der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit e.V., der in 14 Gruppen 400-600 betroffene Eltern anonym organisiert. Er sagt: "Es geht um Leben und Tod. Und das Überleben unserer Kinder muss doch das Wichtigste sein!" Denn wenn ein Junkie stirbt, dann wegen gepanschten oder überdosierten Stoffes.

Von einem abstinenzorientierten Ansatz hält Heimchen nichts. "Es gibt eine Gruppe, die kann oder will nicht mehr clean werden." Deshalb würde er das Problem gerne aus dem Schattenreich holen: "Die Verabreichung durch einen Arzt erlaubt ja erstmals, so etwas wie einen Beipackzettel dazu zu geben."

Aber selbst wenn das Gesetz durchgeht, sind noch nicht alle Hürden geschafft. Es muss auch noch vom Bundesrat abgesegnet werden, was allerdings keine große Schwelle darstellen sollte, da dieser einen beinah gleich lautenden Gesetzesentwurf eingebracht hat. Und dann müssen sich erst einmal genug Ärzte bereit erklären, die Versorgung durchzuführen. "Wir werden mit Sicherheit noch einige Jahre kämpfen müssen, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen", sagt Heimchen.

Mehr als 120 Parlamentarier von der CDU/CSU-Fraktion halten den Vorstoß jedoch für übereilt. Sie haben einen Antragsentwurf eingebracht, der fordert, die Modellprojekte zunächst weiterzuführen, um zum Beispiel genauer zu klären, wie sich ein Schwerstabhängiger definiert.

Jens Spahn, der Initiator dieses Antrages betont: "Die großen Erfolge des Modellprojekts sind vermutlich vor allem auch der verstärkten psychosozialen Betreuung im Rahmen dieses Projekts zuzuschreiben." Deshalb halten er und seine Mitstreiter an einem abstinenzorientierten Ansatz fest.

Allein von den Unterzeichnerzahlen der Entwürfe und aufgrund der Tatsache, dass die Abstimmung namentlich ist, Rückzieher also bekannt werden, dürfte die Heroinfreigabe eine sichere Sache sein. Aber ein Restrisiko bleibt natürlich. Jürgen Heimchen befürchtet: "Wenn das abgelehnt wird, ist das Ding erstmal weg vom Fenster. Es gibt keine Alternative."

Leser*innenkommentare

Axel Junker

Gast

Wer weiß wie gut das Heroin-Programm in Liverpool funktioniert hat, und wer sich schlau macht wie hervorragend das Schweizer Heroinprojekt seit 10 Jahren klappt, und wer sich dann der Umsetzung des Diamorfinprogramms in Deutschland noch immer mit kleinkarierten Ausreden widersetzt - etwa die drogenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion - der/die sollte sich nicht wundern, dass der Leichenberg der Überdosierten wächst und wächst.

Widersprüchlich auch, dass eine Sabine Bätzing die holländische Heroinvergabe als vorbildlich für Deutschland preist, sich aber vehement gegen eine Zulassung von Cannabis als Medizin stemmt.

@Sebastian: Erst informieren, dann denken und anschließend möglichst nicht einen derart ausgewachsenen Schwachsinn schreiben...

Karsten Schade

Gast

Als erster Schritt in die richtige Richtung kann eine positive Entscheidung angesehen werden. Letztlich bringt aber ausschließlich die vollkommene Aufgabe des Betäubungsmittelgesetzes eine langsfristige Besserung - für alle Beteiligten!

Mein Name

Gast

Was für ein Geschwätz, lieber Sebastian. Heroin macht also weniger abhängig als Nikotin. Sagen Befürworter von Canabis.

Was andere Menschen mit ihrem Leben machen ist ihre Sache. Beschaffungskriminalität aufgrund von Drogensucht muss aber nicht sein. Und ein möglichst würdiges Leben gönne ich auch Süchtigen.

Franz P.

Gast

@sebastian

[...]sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.[...]

Eine vollkommen richtige Feststellung.

Danke, dass Du die Unterstützung von Kranken zumindest nicht kategorisch ablehnst.

Michl

Gast

was bist du denn für ne arme socke ?? weist du eigentlich, was abhängigkeit ist und bedeutet? wenn ein mensch sich in einer solchen lage befindet, dann bestimmt nicht freiwillig! sebastian du hast einfach keine ahnung wovon in diesem bericht gesprochen wird, also klappe halten!

viel spass noch beim lesen

Lilly Later

Gast

Respekt. Ich finde es erstmal total wichtig, eine Reportage zu machen die die ganze Thematik aus der Sicht eines Betroffenen schildert. Diese Gruppe kommt doch sonst meistens nicht zu Wort. In den Medien und schon gar nicht in den Institutionen, in denen über ihr Schicksal/ Leben entschieden wird. Der erste Schritt, wenn einen diese Debatte interessiert, ist doch sich ein möglichst realistisches Bild über die Sichtweisen der primär Beteiligten zu machen und das ist hiermit gelungen. Danke.

Sebastian

Gast

"Es gibt eine Gruppe, die kann oder will nicht mehr clean werden."

Wer nicht clean werden WILL dem ist mMn nicht mehr zu helfen. Dieser Mensch hat sich aufgegeben und kann sich auch gerne gleich den goldenen Schuß setzen. Aber wer KANN nicht mehr clean werden?

Es wird von Drogenbefürwortern immer propagiert das Alkohol und Tabak eine größere Abhängigkeit bewirken als Heroin und andere Drogen (Cannabis). Wie kommt es das es gefühlt 10 mal mehr Menschen gibt die trocken werden oder aufhören zu rauchen.

ich will die unterstützung von schwerstabhängien nicht kategorisch ablehnen, aber sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.

Sebastian

Gast

"Es gibt eine Gruppe, die kann oder will nicht mehr clean werden."

Wer nicht clean werden WILL dem ist mMn nicht mehr zu helfen. Dieser Mensch hat sich aufgegeben und kann sich auch gerne gleich den goldenen Schuß setzen. Aber wer KANN nicht mehr clean werden?

Es wird von Drogenbefürwortern immer propagiert das Alkohol und Tabak eine größere Abhängigkeit bewirken als Heroin und andere Drogen (Cannabis). Wie kommt es das es gefühlt 10 mal mehr Menschen gibt die trocken werden oder aufhören zu rauchen.

ich will die unterstützung von schwerstabhängien nicht kategorisch ablehnen, aber sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.

ein junkie von der kieler drogenscene

Gast

ihr habt die junkies vergessen!

bin selber seit 20jahren drauf und seit 10jahren

mit methadon subst.,damit wurde alles nur noch schlimmer.fast alle substituierten haben heroin als

beikonsum,die ärzte und methadonkommission sind absolut hilflos und drohen

ständig mit rauswurf-dann könnten sie aber gleich ihre praxen dicht machen.

dieses metha-pola-subutex ist für die wenigsten

geeignet,macht die übelsten nebenwirkungen und ein

loskommen nach längerer substitution von diesem rattengift ist fast unmöglich.

anstatt uns noch süchtiger und kaputter

zu machen hättet ihr uns gleich heroin geben sollen-damit bin ich arbeitsfähig-mit dem anderen

scheiß geht es uns total schlecht.

hier in der kiel gaardener drogenscene ziehen fast

alle nur noch nase,weil ihre venen total im eimer

sind-damit meine ich die öffentliche,die ihr ja loswerden wollt.habe mal rumgefragt da will unter den bedingungen,nur spritzen,keiner hin.

soll die alle wieder anfangen zu fixen?

95% der user hier auf der öffentliche scene werden

substituiert-da stimmt doch was nicht!?

die paar leute die ihr da wegholen wollt-das ist echt zum totlachen!auch nicht schlecht dann haben

wir es endlich hinter uns und ihr seid uns los.

vielen dank an die politik und diese hirnlosen

forschern mit ihren dauerstudien-studiert euch

selber zu tode.

habe mal gemailt um mein frust abzulassen trotzdem

viele grüße aus kiel-gaarden.

Axel Junker

Gast

Wer weiß wie gut das Heroin-Programm in Liverpool funktioniert hat, und wer sich schlau macht wie hervorragend das Schweizer Heroinprojekt seit 10 Jahren klappt, und wer sich dann der Umsetzung des Diamorfinprogramms in Deutschland noch immer mit kleinkarierten Ausreden widersetzt - etwa die drogenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion - der/die sollte sich nicht wundern, dass der Leichenberg der Überdosierten wächst und wächst.

Widersprüchlich auch, dass eine Sabine Bätzing die holländische Heroinvergabe als vorbildlich für Deutschland preist, sich aber vehement gegen eine Zulassung von Cannabis als Medizin stemmt.

@Sebastian: Erst informieren, dann denken und anschließend möglichst nicht einen derart ausgewachsenen Schwachsinn schreiben...

Karsten Schade

Gast

Als erster Schritt in die richtige Richtung kann eine positive Entscheidung angesehen werden. Letztlich bringt aber ausschließlich die vollkommene Aufgabe des Betäubungsmittelgesetzes eine langsfristige Besserung - für alle Beteiligten!

Mein Name

Gast

Was für ein Geschwätz, lieber Sebastian. Heroin macht also weniger abhängig als Nikotin. Sagen Befürworter von Canabis.

Was andere Menschen mit ihrem Leben machen ist ihre Sache. Beschaffungskriminalität aufgrund von Drogensucht muss aber nicht sein. Und ein möglichst würdiges Leben gönne ich auch Süchtigen.

Franz P.

Gast

@sebastian

[...]sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.[...]

Eine vollkommen richtige Feststellung.

Danke, dass Du die Unterstützung von Kranken zumindest nicht kategorisch ablehnst.

Michl

Gast

was bist du denn für ne arme socke ?? weist du eigentlich, was abhängigkeit ist und bedeutet? wenn ein mensch sich in einer solchen lage befindet, dann bestimmt nicht freiwillig! sebastian du hast einfach keine ahnung wovon in diesem bericht gesprochen wird, also klappe halten!

viel spass noch beim lesen

Lilly Later

Gast

Respekt. Ich finde es erstmal total wichtig, eine Reportage zu machen die die ganze Thematik aus der Sicht eines Betroffenen schildert. Diese Gruppe kommt doch sonst meistens nicht zu Wort. In den Medien und schon gar nicht in den Institutionen, in denen über ihr Schicksal/ Leben entschieden wird. Der erste Schritt, wenn einen diese Debatte interessiert, ist doch sich ein möglichst realistisches Bild über die Sichtweisen der primär Beteiligten zu machen und das ist hiermit gelungen. Danke.

Sebastian

Gast

"Es gibt eine Gruppe, die kann oder will nicht mehr clean werden."

Wer nicht clean werden WILL dem ist mMn nicht mehr zu helfen. Dieser Mensch hat sich aufgegeben und kann sich auch gerne gleich den goldenen Schuß setzen. Aber wer KANN nicht mehr clean werden?

Es wird von Drogenbefürwortern immer propagiert das Alkohol und Tabak eine größere Abhängigkeit bewirken als Heroin und andere Drogen (Cannabis). Wie kommt es das es gefühlt 10 mal mehr Menschen gibt die trocken werden oder aufhören zu rauchen.

ich will die unterstützung von schwerstabhängien nicht kategorisch ablehnen, aber sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.

Sebastian

Gast

"Es gibt eine Gruppe, die kann oder will nicht mehr clean werden."

Wer nicht clean werden WILL dem ist mMn nicht mehr zu helfen. Dieser Mensch hat sich aufgegeben und kann sich auch gerne gleich den goldenen Schuß setzen. Aber wer KANN nicht mehr clean werden?

Es wird von Drogenbefürwortern immer propagiert das Alkohol und Tabak eine größere Abhängigkeit bewirken als Heroin und andere Drogen (Cannabis). Wie kommt es das es gefühlt 10 mal mehr Menschen gibt die trocken werden oder aufhören zu rauchen.

ich will die unterstützung von schwerstabhängien nicht kategorisch ablehnen, aber sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.

NONAME

Gast

die diskussion um die heroinvergabe hat meiner meinung nach nur mit der unkenntnis grosser teile der bevölkerung über sucht zu tuen. es wird immer noch unterschieden zwischen alkohol, medikamenten, heroin oder neuerdings spiel und sexsucht. allen süchten ist gemeinsam, dass sie zerstörerisch wirken. ich bin selbst ein ex-junkie und habe mehrere versuche benötigt um clean zu werden. wobei clean werden nicht unbedingt heisst es für immer geschafft zu haben,. rückfälle gehören zum krankheitsbild einer suchterkrankung. wobei wir beim hauptpunkt wären. süchte sind eine krankheit und gehören behandelt. sollte der krankheitsverlauf aber schon so weit fortgeschritten sein, dass keine heilung, sprich abstinenz mehr möglich ist, nicht gewollt wir vom papienten, weil er z.b. keine zuversicht und kraft mehr hat, sollte er ähnlich wie ein krebspapient im schweren stadion,sein suchtmittel erhalten. damit meine ich heroin, nicht künstliches wie jetzt diskutiert oder ersatzstoffe, sonder reines, qualitativ gleichbleibendes heroin. alles andere wird nur begrenzt funktionieren.

ein junkie von der kieler drogenscene

Gast

ihr habt die junkies vergessen!

bin selber seit 20jahren drauf und seit 10jahren

mit methadon subst.,damit wurde alles nur noch schlimmer.fast alle substituierten haben heroin als

beikonsum,die ärzte und methadonkommission sind absolut hilflos und drohen

ständig mit rauswurf-dann könnten sie aber gleich ihre praxen dicht machen.

dieses metha-pola-subutex ist für die wenigsten

geeignet,macht die übelsten nebenwirkungen und ein

loskommen nach längerer substitution von diesem rattengift ist fast unmöglich.

anstatt uns noch süchtiger und kaputter

zu machen hättet ihr uns gleich heroin geben sollen-damit bin ich arbeitsfähig-mit dem anderen

scheiß geht es uns total schlecht.

hier in der kiel gaardener drogenscene ziehen fast

alle nur noch nase,weil ihre venen total im eimer

sind-damit meine ich die öffentliche,die ihr ja loswerden wollt.habe mal rumgefragt da will unter den bedingungen,nur spritzen,keiner hin.

soll die alle wieder anfangen zu fixen?

95% der user hier auf der öffentliche scene werden

substituiert-da stimmt doch was nicht!?

die paar leute die ihr da wegholen wollt-das ist echt zum totlachen!auch nicht schlecht dann haben

wir es endlich hinter uns und ihr seid uns los.

vielen dank an die politik und diese hirnlosen

forschern mit ihren dauerstudien-studiert euch

selber zu tode.

habe mal gemailt um mein frust abzulassen trotzdem

viele grüße aus kiel-gaarden.

Axel Junker

Gast

Wer weiß wie gut das Heroin-Programm in Liverpool funktioniert hat, und wer sich schlau macht wie hervorragend das Schweizer Heroinprojekt seit 10 Jahren klappt, und wer sich dann der Umsetzung des Diamorfinprogramms in Deutschland noch immer mit kleinkarierten Ausreden widersetzt - etwa die drogenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion - der/die sollte sich nicht wundern, dass der Leichenberg der Überdosierten wächst und wächst.

Widersprüchlich auch, dass eine Sabine Bätzing die holländische Heroinvergabe als vorbildlich für Deutschland preist, sich aber vehement gegen eine Zulassung von Cannabis als Medizin stemmt.

@Sebastian: Erst informieren, dann denken und anschließend möglichst nicht einen derart ausgewachsenen Schwachsinn schreiben...

Karsten Schade

Gast

Als erster Schritt in die richtige Richtung kann eine positive Entscheidung angesehen werden. Letztlich bringt aber ausschließlich die vollkommene Aufgabe des Betäubungsmittelgesetzes eine langsfristige Besserung - für alle Beteiligten!

Mein Name

Gast

Was für ein Geschwätz, lieber Sebastian. Heroin macht also weniger abhängig als Nikotin. Sagen Befürworter von Canabis.

Was andere Menschen mit ihrem Leben machen ist ihre Sache. Beschaffungskriminalität aufgrund von Drogensucht muss aber nicht sein. Und ein möglichst würdiges Leben gönne ich auch Süchtigen.

Franz P.

Gast

@sebastian

[...]sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.[...]

Eine vollkommen richtige Feststellung.

Danke, dass Du die Unterstützung von Kranken zumindest nicht kategorisch ablehnst.

Michl

Gast

was bist du denn für ne arme socke ?? weist du eigentlich, was abhängigkeit ist und bedeutet? wenn ein mensch sich in einer solchen lage befindet, dann bestimmt nicht freiwillig! sebastian du hast einfach keine ahnung wovon in diesem bericht gesprochen wird, also klappe halten!

viel spass noch beim lesen

Lilly Later

Gast

Respekt. Ich finde es erstmal total wichtig, eine Reportage zu machen die die ganze Thematik aus der Sicht eines Betroffenen schildert. Diese Gruppe kommt doch sonst meistens nicht zu Wort. In den Medien und schon gar nicht in den Institutionen, in denen über ihr Schicksal/ Leben entschieden wird. Der erste Schritt, wenn einen diese Debatte interessiert, ist doch sich ein möglichst realistisches Bild über die Sichtweisen der primär Beteiligten zu machen und das ist hiermit gelungen. Danke.

Sebastian

Gast

"Es gibt eine Gruppe, die kann oder will nicht mehr clean werden."

Wer nicht clean werden WILL dem ist mMn nicht mehr zu helfen. Dieser Mensch hat sich aufgegeben und kann sich auch gerne gleich den goldenen Schuß setzen. Aber wer KANN nicht mehr clean werden?

Es wird von Drogenbefürwortern immer propagiert das Alkohol und Tabak eine größere Abhängigkeit bewirken als Heroin und andere Drogen (Cannabis). Wie kommt es das es gefühlt 10 mal mehr Menschen gibt die trocken werden oder aufhören zu rauchen.

ich will die unterstützung von schwerstabhängien nicht kategorisch ablehnen, aber sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.

Sebastian

Gast

"Es gibt eine Gruppe, die kann oder will nicht mehr clean werden."

Wer nicht clean werden WILL dem ist mMn nicht mehr zu helfen. Dieser Mensch hat sich aufgegeben und kann sich auch gerne gleich den goldenen Schuß setzen. Aber wer KANN nicht mehr clean werden?

Es wird von Drogenbefürwortern immer propagiert das Alkohol und Tabak eine größere Abhängigkeit bewirken als Heroin und andere Drogen (Cannabis). Wie kommt es das es gefühlt 10 mal mehr Menschen gibt die trocken werden oder aufhören zu rauchen.

ich will die unterstützung von schwerstabhängien nicht kategorisch ablehnen, aber sich einfach aufzugeben und sich mit dem ersatzstoff vollpumpen zu lassen ist krank.