Kendrick Lamars Konzert in Berlin: Zur Not auch mit Kung Fu

Der Ausnahmerapper aus L. A. lässt sich und sein Anliegen eines anderen Amerikas zum Abschluss seiner „Damn.“-Tour in Berlin feiern.

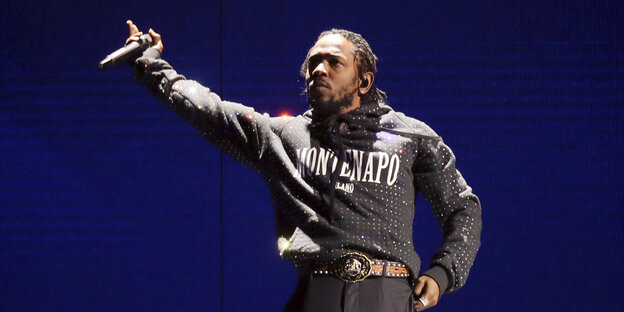

Damn: Kendrick Lamar bei den Brit Awards 2018 Foto: dpa

Puh, das hat schon was. Sekundenlang bleiben Beats und Bässe aus; die Band, die Kendrick Lamar in einer Art Orchestergraben neben der Bühne versteckt hat, verhält sich ruhig. In der Halle ist nichts anderes zu hören als der Chor der 17.000 Stimmen, die zusammen „Humble“, Lamars 2017er-Hit, rappen. Und das ist eben eine andere Disziplin als das schiefe Mitträllern eines Evergreens. Das hier ist Hochgeschwindigkeitsrap, den seine Fans fast wie im Schlaf draufhaben. Der Meister mit den geflochtenen Zöpfen tritt einen Schritt nach vorne, schaut dem Treiben zu. Schließt die Augen. Nickt zufrieden vor sich hin. Alle im Flow.

Kendrick Lamar, der Ausnahmerapper aus dem kalifornischen Compton, ist zum Abschluss der „Damn.“-Tour nach Berlin gekommen – und Berlin feiert ihn. Lamar hat die Bühne fast nur für sich, mal gesellt sich eine Tänzerin, dann ein Schwertkämpfer zu einer gemeinsamen Choreografie hinzu, sonst bespielt er die leere Fläche in der Größe eines Volleyballfelds allein.

Als der Superstar um 21.15 Uhr sein Set in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena beginnt, dauert es geschätzte zehn Sekunden, bis auch das Publikum auf den Sitzplätzen kollektiv aufsteht. Er eröffnet mit drei Statements schwarzer Selbstermächtigung: In „DNA“ bekämpft er mit Wortsalven das Bild, das von den Black Neighborhoods in US-Medien wie Fox News oder in Teilen der weißen US-Gesellschaft gezeichnet wird, in „Element“ feiert er die schwarze Alltagskultur, und in „King Kunta“ vom 2015er-Werk „To Pimp a Butterfly“ erzählt er vom Nachhall der Sklavereigeschichte in der afroamerikanischen Community.

Damit ist die Tonlage gesetzt. Die Wortgewalt, mit der Kendrick Lamar agiert, prägt seine Erscheinung, während die Inszenierung schmuckes Beiwerk ist. Gehüllt ist der Rapper in einen weißen Kampfsport-Mantel, in dem er zwischen den Stücken über die Bühne wandelt. Sein Outfit ist durchaus schlüssig, denn der Abend wird von der Erzählung von „Kung-Fu Kenny“ gerahmt, die zwischendurch auch in Videoanimationen aufgegriffen wird. Leitmotivisch und gebetsmühlenartig – hier macht dieser Ausdruck mal Sinn – wird auch das vom „Damn.“-Album bekannte Sample „Ain’t nobody prayin’ for me?“ wiederholt.

Atmosphäre trotz Entertainmentpark

Und sonst? Einen Michael-Jackson-Moment gibt es, als Lamar in der Mitte der Halle auf einem Podest in der Mitte der Halle emporgefahren wird. Das heißt, vielleicht ist es doch eher ein Jesus-Moment, so wie er in seinem blütenweißen Gewand über der Menge zu schweben scheint. Der Mercedes-Stern über ihn erinnert einen dann daran, wo man sich befindet.

Dafür aber, dass man sich in einem recht seelenlosen Entertainmentpark befindet, ist die Atmosphäre außergewöhnlich – was auch daran liegt, dass Lamar ein mit Hits gespicktes Set spielt (auch ältere Stücke wie „Bitch Don’t Kill My Vibe“ fehlen nicht). Zu diesen grooven aufgebrezelte schwarze Mädels, der Karohemden-Normalo wippt neben dem Zahnspangenmädchen mit, und auch die Mutter und ihr pubertierender Sohn gehen ganz gut ab. Insgesamt ist das Publikum international, mit Deutsch kommt man nicht immer weiter.

Es ist eine 90-minütige Demonstration, der man da beiwohnt – in mehrfacher Hinsicht. „King Kendrick“ demonstriert sein Können, sein politisches Anliegen, das das eines „anderen“ Amerika ist, bereit zu kämpfen, zur Not mit Kung Fu. Dass sich 17.000 begeisterte Teilnehmer dieser Demo anschlossen, kann hoffnungsfroh stimmen.