Lob des Taschenbuchs: Der demokratischste Datenträger

Sie haben Narben auf dem Rücken, sind rotweinbefleckt oder mit Bleistift-Anmerkungen tätowiert: Taschenbücher. Genau deshalb gehört ihnen die Zukunft.

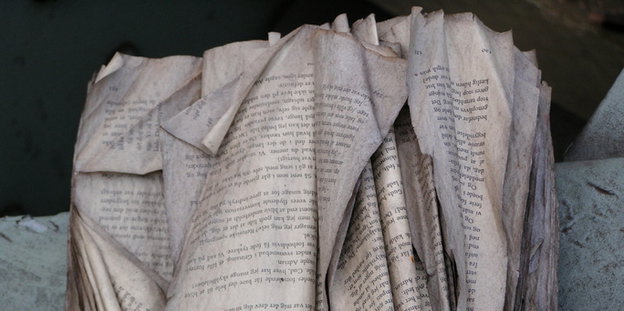

Alt und hässlich – aber geliebt! Manchmal gerade deshalb: das Taschenbuch. Bild: giardia / photocase.com

Universitätsbibliotheken haben etwas Einschüchterndes. Es ist, als wären im Hintergrund fast alle Heere und Armeen längst geschlagener Schlachten vollständig und geordnet angetreten, damit aus ihren endlos stummen Reihen auf Zuruf ein einzelner Foliant hervortritt, der mir verrät, was er weiß und dessen Dienste ich zeitweilig in Anspruch nehmen darf.

Trotzdem habe ich nicht in Harvard, auch nicht an der Sorbonne die beeindruckendsten Bibliotheken meines Lebens gesehen – sondern irgendwo in der Provence, an der Algarve, in Jordanien, Kaschmir, Goa oder meinetwegen Usedom. Es geht um die hartnäckigen, bunten und dreckigen Guerillatrupps aus wild zusammengewürfelten Taschenbüchern, die sich überall dort eingenistet haben, wo kein Mensch länger als eine Woche weilt.

Es ist, als müsste man in abgeschiedenen Ferienhäusern nur ein wackeliges Regal anbringen, schon füllt es der Strom der Zeit mit Büchern aus aller Welt. Wissenswertes, Überflüssiges, Bebildertes, Philosophisches, Spannendes, Schwules, Langweiliges, Fantastisches, Tragisches und meistens Triviales, alles nebeneinander und nichts davon so wichtig, dass ein ursprünglicher Besitzer es für unverzichtbar gehalten hätte. Es sind die ausgesetzten, verlausten, räudigen Straßenköter unter den Büchern. Zähe Gestalten, denen es doch bald an den Kragen gehen soll.

Es gibt einen schlichten Cartoon, der den Endpunkt einer Entwicklung, die uns seit Jahren als unausweichlich verkauft wird, besser abbildet als manch wissenschaftliche Abhandlung: Wir sehen zwei Männer beim Cognac in einem gediegenen Salon. Der Hausherr sitzt, Pfeife rauchend, im Ohrensessel vor dem Kamin, während der Besucher interessiert die deckenhohen Regale inspiziert. Sie sind wie leergefegt, verwaist auch die Leiter für die oberen Fächer, nur in einer Ecke stehen drei kümmerliche Geräte. „Kindle, Nook, Sony Reader“, stellt der Besucher anerkennend fest: „Ich muss schon sagen, eine beeindruckende Bibliothek haben Sie da!“

Verweigerer versus „early adopter“

Wann das „elektronische Buch“ das herkömmliche Buch ersetzen werde, heißt es, sei nur eine Frage der Zeit. Wer daran seine Zweifel hegt, gilt als gestriger Kauz. Überhaupt scheint es zu den Signaturen des Lebens in der Moderne zu gehören, ab einem gewissen Punkt eine technologische Entwicklung nicht mehr mitmachen zu wollen – sei es die CD, der MP3-Spieler oder die Klangwolke im Netz. Dem skeptischen Zauderer und Verweigerer steht der „early adopter“ gegenüber, also der Idiot, der erfreulicherweise sofort alles kauft.

Anders aber als beim Ton, der sich von seinem empfindlichen Träger gelöst hat und seitdem in eine digitale Form transzendiert ist, ist der Buchstabe zwischen zwei Buchdeckeln ideal aufgehoben. Es gibt hier einfach keinen Handlungsbedarf, sosehr die Industrie auch daran interessiert sein mag, sich selbst und uns Konsumenten einen solchen zu suggerieren.

So weit geht inzwischen diese Autosuggestion, dass selbst ein klassischer Verleger wie Joachim Unseld neulich in dieser Zeitung sagte: „Wir müssen die gedruckten Bücher edler machen, wertvoller, teurer. Das gebundene Buch wird zum Luxusgegenstand für Bibliophile werden. Auf der anderen Seite steht dann das digitalisierte E-Book, das zum reinen Gebrauch bestimmt ist.“ Das Taschenbuch, so Unseld, werde es dann womöglich nicht mehr geben.

So spricht kein Leser. Sondern ein Kaufmann, der den Wenigen das Wertvolle und der Masse das Wertlose verkaufen will. Hier wird oft die Analogie zur Musikindustrie bemüht. Doch sie täuscht. Dort sitzen ehemals mächtige Unternehmen auf Bergen überteuerter CDs, während die Musik weitgehend kostenlos im Internet spielt. Geld wird nur noch von Audiophilen ausgegeben, die am Vinyl neben dem nostalgisch-ästhetischen Mehrwert die angebliche Klangwärme schätzen – obwohl heute alles, was noch analog auf Schallplatten gepresst wird, digitalen Quellen entnommen wurde.

So reizvoll es sein kann, im Urlaub in Schweden die komplette Musiksammlung auf dem iPod dabeizuhaben, so sinnlos wäre diese Idee bezüglich der heimischen Büchersammlung – es sei denn, man läse gern jeweils nur eine per Zufallstaste ausgewählte Romanseite.

So sinnlich wie eine Fernbedienung: E-Reader

E-Reader sind, welches Modell man auch nimmt, ungefähr so sinnlich wie eine Fernbedienung. Überraschend leicht, überraschend matt und überraschend teuer. Die billigsten Modelle kosten mit knapp 30 Euro so viel wie die 1.580 gebundene Seiten von Lew Tolstois „Krieg und Frieden“, die teuersten so viel wie der überdimensionale Reprint von Joan Blaeus „Atlas Maior“ aus dem Jahr 1665.

Die einen Reader können dieses, die anderen das, und Akkus halten so irrsinnig lange, bis sie doch irgendwann leer sind – und man nicht weiterlesen kann. Weil sie leer sind, die Akkus. Diesen Umstand muss man gar nicht lange einsinken lassen, um sich der Lächerlichkeit des ganzen Prinzips bewusst zu werden. Es ist, als könne man nicht mehr Fahrrad fahren, weil der Tank leer ist.

Mag sein, dass Verlage echter Bücher, dieser Endgeräte aus Papier, nur noch an geckenhafte Besitzer „beeindruckender Bibliotheken“ verkauft werden. Der Verleger Klaus Wagenbach hat dieses Szenario in der Zeit so umschrieben: „Ein mir besonders lieber Traum ist die Vorstellung eines neugierigen Lesers mit einem Buch in der Hand: rotes Leinen, mit aufgeklebtem farbigem Schild und buntem Vorsatz, fadengebunden, fein gedruckt, wohlriechend. Dieser Leser, diese Leserin schnüffelt, blättert, prüft den Raum für Eselsohr und Anstreichungen, genießt die kleine haptische Sensation, macht einen Freudenhüpfer – und beginnt zu lesen.“

Süßlich-schwärmerische Blütenstaubzimmerscheiße

Mit dem Lesen hört Wagenbachs Traum bezeichnenderweise dann auf, wenn das Vergnügen des gewöhnlichen Lesers erst beginnt. Es ist solcher süßlich-schwärmerischen Blütenstaubzimmerscheiße zu verdanken, dass neuerdings noch der sprödeste literarische Magerquark als „das schönste deutsche Buch 2012“ vermarktet werden kann. Weil sein leinener Umschlag eine „haptische Sensation“ sei und da so hübsche Zeichnungen drinne sind.

Damit ist nichts gewonnen. Nein, die absehbare Zukunft wird auch weiterhin dem demokratischsten aller analogen Datenträger für das Medium „Schrift“ gehören, dem Taschenbuch. Taschenbücher sind nicht Mauerblümchen, sondern die Krönung einer mehr als 500-jährigen Kulturgeschichte. Einfach, weil sie etwas aushalten.

Für Verzärtelungen haben sie nichts übrig. Die meisten Taschenbücher haben lange Narben auf dem Rücken, dort, wo sie einst aufgeschlagen in Deckung gehen mussten und erst Wochen später wieder in die Hand genommen wurden. Andere tragen gleichmütig das stigmatisierende Brandzeichen „Unverkäufliches Mängelexemplar“ oder tiefe Schleifspuren, weil sie über sandigen Parkettboden robben mussten.

Manchen ist sogar eine Seite amputiert, meistens vorne, wo mit einem beherzten „Ratsch!“ eine eiternde Widmung getilgt wurde, ohne gleich das ganze Buch zu opfern. Wenige sprechen fremde Sprachen oder prahlen mit altgriechischen Passagen. Vereinzelt gibt es fürchterlich entstellte Exemplare, weil sie in die grausamsten aller Hände geraten sind, denen eines Kindes. Kränklich gelbe schmale Bücher gibt es mit Druckstellen dort, wo jahrelang ein Tischbein ruhte.

Echte Veteranen sind mit Bleistift-Anmerkungen tätowiert oder tragen, vergilbt und sorgsam gefaltet, ihre eigenen Empfehlungsschreiben in Form ausgeschnittener Feuilleton-Artikel mit sich herum. Stolzgewellt tragen die Seebären unter ihnen von Wasserdampf versehrte Seiten, Andenken an Wasserschlachten in der Badewanne. Säufer zeigen halbrunde Rotweinflecken, wo längst zerbrochene Gläser abgestellt wurden, und Lüstlinge matte Flecken da, wo die „Stellen“ sind. Und alle haben sie watteweich abgewetzte Rundungen, wo zuvor scharfe Ecken waren.

Sollten wirklich eines fernen Tages die Roboter übernehmen, werden diese bunten Kameraden gemeinsam in den Untergrund gehen und dort weiterkämpfen. Sie sind bereit. Sie sind unschlagbar. Denn sie werden geliebt.

Leser*innenkommentare

Uwe Roos

Gast

Es sind die alten unifarbenen Suhrkamp-Titel und die kunstvoll gestalteten Dtv-Taschenbücher auf weissem Grund, mit denen ich groß geworden bin. Mal von der technischen Entwicklung abgesehen, gibt es in keinem Land die nervige Unterscheidung zwischen Hardcover, Broschur, Softcover und Taschenbuch. Das scheint wohl der deutschen Gründlichkeit geschuldet zu sein. Das ist ein Marktmodell, das im Kontext mit den neuen Speichermedien wie dem e-book überholt ist. Schaut man nach Frankreich z. B. gibt es auf dem dortigen Markt auch für das Segment Fachbücher die Einheitsausstattung Broschur. Das ist eine Mentalitätsfrage, die nicht mit der Verpackung kokettiert, sondern die Inhalte in den Vordergrund stellt.

Leseratte

Gast

Es gibt exakt einen Vorteil der "Bücher mit Batterie", bzw. ihres immateriellen "Contents", aber gerade den möchte man ja madig machen und illegalisieren: Sie lassen sich nämlich, wie von Zauberhand, mit geringstem Aufwand kopieren und an viele Andere weitergeben, etwa übers Internet. Was für eine Utopie! Jedem eine riesige Bibliothek, wie sie früher nur bildungshungrige Adelige in ihren Schlössern hatten!

Unsere Vorfahren würden staunen: Erst über die Realität gewordene Science Fiction. Und dann über unseren kläglichen Umgang damit, der kleinlich versucht, unter den technischen Bedingungen des 21. Jahrhunderts das ökonomische 19. Jahrhundert mit seinen Strukturen zu bewahren und per Gesetz zu bewahrenn. Einfach traurig.

PS: Mein Spamvermeidungswort hieß "bAum"... na gut, das ist natürlich auch ein Argument.

Harald Wetter

Gast

Herrlich, mit wie viel Liebe dieses Loblied auf das Taschenbuch geschrieben ist! Auch mir spricht es aus der Seele.

Ich zum Beispiel lese gern Romane, aber nicht viele, sondern eigentlich nur im Urlaub. Und jedes Mal stehe ich vor der wichtigen Wahl, die mich wochenlang beschäftigt, welche zwei oder drei Romane ich denn mitnehme: Thomas Mann oder Murakami, Feuchtwanger oder Hornby. Hätte ich so ein elektronisches Buchlesegerät, dessen Anschaffung sich für mich ohnehin nicht lohnte, würde mir diese Vorfreude fehlen - und damit die intensive Auseinandersetzung VOR dem Lesen! Was ist es mir wert, meine begrenzte Urlaubszeit zu verwenden?

Wie bei allen elektronischen Datenansammlungen, die (fast) unbegrenzt zur Verfügung stehen, ist es auch beim elektronischen Buch: alles wird beliebig, oberflächlich, klick und weg... Nee, ich bleibe beim Buch!

Zena

Gast

mein haus steet voll mit taschenbücher manch einer gleicht mir sogar, klein, dick und voller falten:-)))

Nelesonntag

Gast

Ich hatte, obgleich bibliophil, noch nie etwas uebrig fuer die Samthandschuhe, mit denen so manche® seinen/ihren Konsalik anfasst. Es lebe das Taschenbuch - das nur dann richtig gelebt hat, wenn es Badewannen- und Rotweinspuren traegt und vielleicht eine laengstvergessene Telefonnummer irgendwo am Seitenrand.

Maximilian Baehring

Gast

Wann kommen endlich eBOOK-AUS-Druckereien?

Boiteltoifel

Gast

Der Artikel spricht mir aus der Seele! Danke!