Nachruf Carlos Fuentes: Der Pathologe der Macht

Seine Werke waren brutal nah an der Realität: Er sezierte Macht, er war stetiger Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Ein Nachruf auf den mexikanischen Autor Carlos Fuentes.

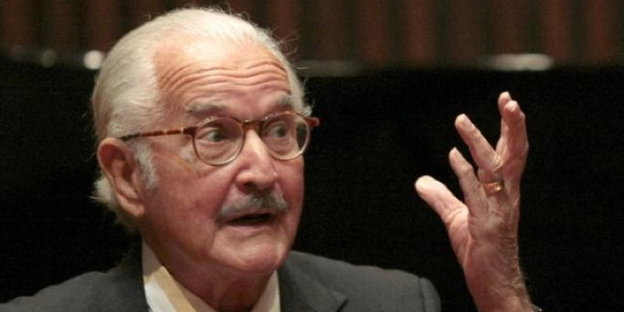

Beißend polemisch, aber nie verbittert: Carlos Fuentes. Bild: reuters

„Ständige Arbeit hält mich jung“, sagte Carlos Fuentes in seinem letzten Interview. „Ich habe gerade ein Buch abgeschlossen und schon das nächste im Kopf. Am Montag fange ich mit dem Schreiben an.“ Das Gespräch erschien am 14. Mai in der spanischen Tageszeitung „El País“. Einen Tag später ist Fuentes nach einer plötzlich aufgetretenen inneren Blutung in Mexiko-Stadt im Alter von 83 Jahren gestorben.

Das eben abgegebene Manuskript trägt den Titel „Federico en su balcón“ („Friedrich auf seinem Balkon“), ein imaginärer Dialog mit Nietzsche. Das geplante sollte „El Baile del Centenario“ heißen („Der Tanz des Jahrhunderts“); eine Geschichte, mit der er das Jahrhundert zwischen der Unabhängigkeit Mexikos 1810 und der 1910 beginnenden Revolution erzählen wollte. Beides sind Themen, die Fuentes sein Leben lang in Romanen, Essays und politischen Kommentaren beschäftigt haben: Die Verkommenheit der Macht und die große und gleichzeitig verkorkste Geschichte seines Landes.

Mindestens in den beiden vergangenen Jahrzehnten war Fuentes stetiger Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Doch anders als Gabriel García Márquez und Mario Vargas Llosa, die beiden anderen Protagonisten des „El Boom“ genannten Aufschwungs der lateinamerikanischen Literatur in den 1950er- und 60er-Jahren, hat er ihn nie bekommen. Sein Werk ist international einfach nicht so leicht zu vermarkten.

Seine Liebe zu Mexiko - mehr als nationale Literatur

Dabei war Fuentes der lebendigste der drei. Vargas Llosa, einst rebellischer Schriftsteller aus Peru, wurde erst zum neoliberalen Präsidentschaftskandidaten der Oberschicht seiner Heimat, hat dann Lateinamerika den Rücken gekehrt und die spanische Staatsbürgerschaft angenommen und sucht heute seine Themen auf der ganzen Welt. García Márquez hat 1996 mit der Großreportage „Nachricht von einer Entführung“ zum letzten Mal ein bedeutendes Buch vorgelegt und bespiegelt sich seither nur noch selbst.

Fuentes dagegen produzierte einen Roman nach dem anderen, immer hart an der Realität, und fast alle seine Bücher sind gut (die letzten leider noch nicht auf deutsch erschienen). Sie handeln immer von Mexiko und sind doch viel mehr als nationale Literatur. Seine zweite große Passion - die Sezierung der Macht - macht sie zu Werken mit symbolhafter Ausstrahlung weit über Mexiko und Lateinamerika hinaus.

Geboren wurde er am 28. November 1928 in Panamá-Stadt als Sohn eines Diplomaten. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in den Hauptstädten des amerikanischen Kontinents, von Washington im Norden bis Buenos Aires und Santiago de Chile im Süden. Erst mit 16 kam er nach Mexiko-Stadt.

Die Autorinnen seiner Bücher

Dort waren es seine beiden Großmütter, die ihn mit ihren Geschichten von Banditen und Revolutionen, von Liebe und Verrat für das Wesen seines Landes begeisterten. Diese beiden Frauen, sagte er 2006 in einem Interview, „sind die eigentlichen Autorinnen meiner Bücher“. Er lebte später in Paris, in London, in Venedig und lehrte immer wieder in den USA.

Er war ein Weltbürger mit ganz tiefen Wurzeln zu Hause. Den Durchbruch schaffte er als 30-Jähriger mit dem Roman „Landschaft in klarem Licht“ (1958), dem ersten literarischen Bild des modernen Molochs von Mexiko Stadt. Schon da unterschied ihn seine brutale Nähe zur Realität vom süßlich-ländlichen magischen Realismus eines García Márquez.

Seine nachfolgenden großen Erfolge wie „Der Tod des Artemio Cruz“ (1962) oder „Der alte Gringo“ (1985) behandeln Glanz, Leid und Niedergang der mexikanischen Revolution. Sein genialer Briefwechsel-Roman „La Silla del Águila“ (2003) nimmt beispielhaft und ironisch die korrupte Wirtschafts- und Politikerelite Mexikos auseinander. „La Voluntad y la Fortuna“ (2008) ist eine literarische Aufarbeitung des Drogenkriegs aus der Sicht eines geköpften Opfers.

Der politische Mitmischer

Fuentes glaubte zwar, dass er als Romancier am meisten zu sagen habe, mischte sich aber auch als Kommentator direkt ins politische Geschehen ein. Sein größter Wurf auf diesem Feld ist das Essay „Der vergrabene Spiegel“ (1992), eine kulturhistorische Erörterung Lateinamerikas von der spanischen Eroberung bis in die Gegenwart. Lange vor der bolivarischen Vision eines Hugo Chávez entwirft er darin am Ende voll Optimismus die Möglichkeit eines eigenständigen und wirklich unabhängigen Hispanoamerikas. Für den linkspopulistischen Präsidenten Venezuelas hatte er später nur grimmige Worte übrig: Er nannte ihn einen „tropischen Mussolini“.

Dabei verstand sich Fuentes immer als politisch links. Parteien jedoch interessierten ihn nie. In Mexiko gehörte er zu den schärfsten Kritikern der sieben Jahrzehnte lang herrschenden Staatspartei PRI und ihrer korrupten und repressiven Klientelwirtschaft. Er unterstützte zunächst Fidel Castro, kritisierte ihn aber später scharf wegen autoritärer Allüren. Er lobte die Sandinisten in Nicaragua und verachtete später deren selbstherrlichen Chef Daniel Ortega. Er mischte sich in die Debatte um die Legalisierung der Drogen ein - für ihn der vielleicht einzige Weg, das Gemetzel zu beenden, das heute Mexiko paralysiert.

Zuletzt äußerte er sich zur Wahl um die mexikanische Präsidentschaft am 1. Juli, bei der allen Umfragen zu Folge die PRI an die Macht zurückkehren wird. Ihr Kandidat Enrique Peña Nieto, sagte Fuentes, sei „sehr klein im Vergleich zu den enormen Problemen Mexikos“. Der nicht eben intellektuelle Politiker, der in einem Interview den Fuentes-Roman „La Silla del Águila“ einem anderen Autor zugeschrieben hatte, habe zwar „das Recht, meine Bücher nicht zu lesen“, aber „nicht das Recht, Präsident zu sein“. Leider seien auch die anderen Kandidaten „medioker“ und „denkbar uninteressant“.

So beißend polemisch Carlos Fuentes sein konnte, er wirkte selbst bei solchen Spitzen freundlich und gut gelaunt, immer elegant und nie verbittert. Die Arbeit hat ihn bis zu seinem Tod jung gehalten, nichts konnte seinen Optimismus brechen. Am Tag, als er starb, erschien in der linksliberalen mexikanischen Tageszeitung „La Jornada“ sein letztes politisches Essay: über die Hoffnung, die er aus dem Regierungswechsel in Frankreich schöpfte.