Pro - Warum uns ein Dutschke fehlt: Utopie und subversive Praxis

Auch wenn der Pathos von damals überholt ist: Langfristige Utopien und zivilen Ungehorsam können wir nach zwanzig Jahren neoliberaler Politik gut gebrauchen.

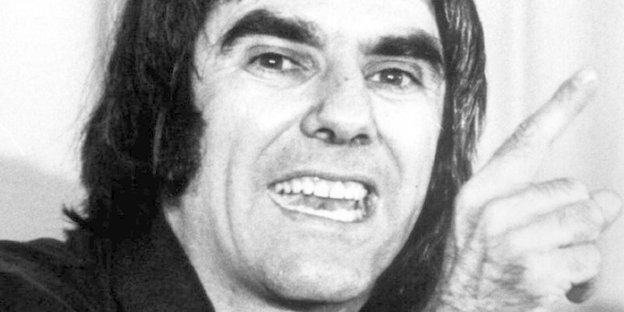

Wollte kein Experiment unversucht lassen: Rudi Dutschke. Bild: dpa

Historische Vorbilder sind nicht wirksam, weil wir sie kopieren wollen oder können. Sie sind wirksam, weil wir uns an ihnen orientieren, weil sie uns Modelle und Möglichkeiten zeigen. So wurde Rosa Luxemburg zu einer Symbolfigur der Linken, weil sie voll revolutionären Elans war und doch nie ihre Humanität verlor. In den Zeiten des barbarischen Ersten Weltkrieges und in den brutalen Wochen des deutschen Bürgerkrieges 1918/19 bewahrte sie Menschlichkeit, Mitleid und Empathie. Ähnliches gilt für Rudi Dutschke. Er war radikaler Tribun, er war auch wütend und verbittert, und verlor doch nie seine Zärtlichkeit. Genau darin ist er bis heute ein Vorbild: Er verband radikale Politik mit Sanftmut.

Faszinierend an Dutschke ist bis heute auch seine ethische Grundfestigkeit. Die hat mit seinem protestantischen Hintergrund zu tun, aber auch mit der Tatsache, dass er Unfreiheit in Ost und West erlebte, ihr zu entfliehen und sie zu bekämpfen suchte. Wer wäre Dutschke heute? Es gibt viele Beispiele dafür, wie sehr die Zeit Personen verändert. Doch Dutschke war so sehr von einer emanzipatorischen Ethik durchdrungen, dass man sich ihn auch mit viel Fantasie nicht als Minister vorstellen kann, der Hartz IV durchsetzt oder Angriffskriege plant.

"Es bedarf in der Tat der Hoffnung, Phantasie und des Traums, um die bestehenden Verhältnisse transzendieren zu können", schrieb er in den späten 70ern. Ja, er war ein Radikaler und ein Utopist - und beides ist heute noch ebenso wichtig wie damals, vielleicht sogar noch wichtiger. Es gilt gerade heute radikal, bis an die Wurzeln gehend, die Ungerechtigkeit der herrschenden Verhältnissen zu analysieren. Sind nicht gerade in Zeiten, in denen der lange dominante Diskurs des Neoliberalismus kriselt, utopische, vorwärtsweisende Gegenvorschläge gefragt?

Dutschke verband seine Utopie mit einer subversiven Praxis, die im Hier und Jetzt einen Bruch mit repressiven Verhältnissen markiert. Die bewusste Grenzüberschreitung, der zivile Ungehorsam, den Dutschke durchdacht und praktisch verwirklich hat, ist bis heute ein Leitfaden für jede soziale Bewegung, die die Verhältnisse zum Tanzen bringen will. Was wären die Proteste gegen den G-8-Gipfel in Heiligendamm 2007 ohne die massenhaften, zuvor angekündigten Blockadeaktionen gewesen? Kritisches Engagement braucht subversiven Ungehorsam, so wie ihn Dutschke vorgedacht - und gelebt hat.

Dreh- und Angelpunkt seines Denkens war die Selbstemanzipation der Menschen. Dutschke steht für eine Linke, die nicht staatsfixiert ist, die auf die Fähigkeit der Menschen setzt, sich selbst und so auch die Gesellschaft zu verändern. In seinem Text "Keiner Partei dürfen wir vertrauen" benutzt er die Formulierung von einer "sozialen Demokratie von unten und für unten", die sich als Leitformel für emanzipatorische Politik eignet. Diese Spur findet sich in der globalisierungskritischen Bewegung und im Geiste des Weltsozialforums von Porto Allegre wieder.

Vieles, was Dutschke und seine GenossInnen umstürzen wollten, wurde umgestürzt, oft ohne dass sie es damals schon merkten. Vieles, was sie für möglich hielten, war jenseits des Realistischen. Das Pathos der damaligen Reden und auch Dutschkes ungebremster Voluntarismus sind uns heute eher fremd. Doch man darf nicht übersehen, dass Dutschke vor allem langfristig dachte. Gerade weil es um grundlegenden Wandel ging, verband er Radikalität mit Geduld. Manches bei Dutschke ist überholt. Doch die Idee, eine auf unmittelbarer Subversion basierende kritische Praxis mit einer langfristigen Tranformationsperspektive für die Gesellschaft zu verknüpfen, ist für die neupolitisierte Globalisierungsgeneration goldrichtig.

Dutschke unterschied sich in einem wesentlichen Punkt von dem linksradikalen Mainstream der 70er- und 80er-Jahre: Er wollte nie die Abschottung des eigenen Milieus, sondern dessen Öffnung. Er suchte gesellschaftliche Bündnisse und hielte stets an der Idee fest, die sogenannten normalen Bürger zu erreichen. Dieses Projekt musste in der von Antikommunismus und Sozialpartnerschaft tief geprägten Bundesrepublik der 60er- und 70er-Jahre scheitern. Doch heute, nach zwanzig Jahren neoliberaler Politik und in Zeiten von Hartz IV und der Debatte über Armut, steht genau dieses Projekt auf der Tagesordnung - nämlich kein Experiment unversucht zu lassen, um die "einfachen Leute" für emanzipatorische Politik zu begeistern.

Leser*innenkommentare

Jonas Zündel

Gast

"Langfristige Utopien und zivilen Ungehorsam können wir nach zwanzig Jahren neoliberaler Politik gut gebrauchen"...

Vom 17. Mai - 22. Juni findet in Freiburg ein Aktionsmonat zum Thema Utopie statt in dem die gesammte "Stadt zum emanzipatorischen Aktionsraum" wird. Themen sind v.a. Menschenrechte, Flucht, Migration und EU-Abschottung, Militarisierung der Außen- und Innenpolitik, Krise der Arbeitsgesellschaft und die soziale Frage, Umweltzerstörung und Klimawandel, Atom- und Kohlekraft, nachhaltige Landwirtschaft, sowie Privatisierung von Bildung, Eliteförderung ...

So richtig auf die Kacke haun´: Die Utopien Leben!

Mehr Infos:

http://www.utopie-leben.de/

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/431666

http://www.studis.de/usta-ph-freiburg/cms/

http://www.uebergebuehr.de/de/aktuell/news/meldung/ansicht/2008/05/aktionsmonat-zusammen-die-utope-leben/