Sozialarbeiter zu Corona und Armut: „Es ist einfach schrecklich“

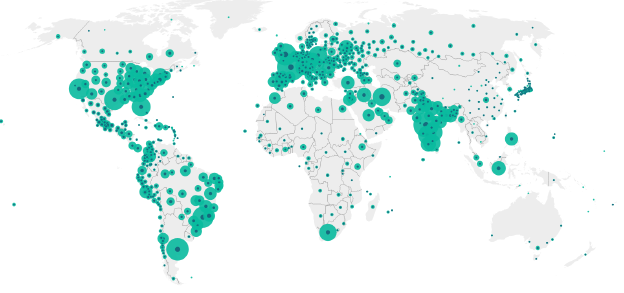

Weite Teile Offenbachs sind soziale Brennpunkte und deshalb vom Coronavirus besonders betroffen. Ein Gespräch mit dem Migrationsberater Ali Karakale.

Maskenpflicht rund um das Rathaus von Offenbach Foto: Andreas Arnold/dpa

taz: Herr Karakale, was macht die Coronapandemie mit Ihren Klienten?

Ali Karakale: Die Leute sind verunsichert, die hören nicht mehr richtig zu, und das hat mit Sprache nicht unbedingt etwas zu tun. Die Menschen haben Existenzängste, vor allem die in prekären Arbeitsverhältnissen, die man ihnen zum Teil auch noch weggenommen hat. Oder in schlechten Wohnverhältnissen. Oder die Kinder werden nicht richtig betreut. Wir haben viele Klienten, die eine Kündigung bekommen haben.

Da müssen wir dann die rechtlichen Chancen auf eine Kündigungsschutzklage prüfen. Die mit mündlichen Arbeitsverträgen sind noch schlechter dran. Denen hat man einfach gesagt, du brauchst nicht mehr zu kommen. Die wissen gar nicht, was eine Kündigungsschutzklage ist. Oder man hat sie einfach Aufhebungsverträge unterschreiben lassen. Viele sind in Kurzarbeit, aber kleine, wirtschaftlich bedrohte Unternehmen können das Kurzarbeitergeld nicht vorstrecken. Dann dauert es Monate, bis Geld von der Arbeitsagentur fließt. Es ist einfach schrecklich, was im Augenblick abgeht.

Das Offenbacher Gesundheitsamt wirbt mit einem Video für seine Arbeit. Da erklärt ein „Hygienekontrolleur“ einem fiktiven Anrufer, welche Regeln jetzt für ihn gelten, weil er positiv getestet ist. Wie versteht das ein Mensch aus Afghanistan oder Syrien?

53, ist Sozialarbeiter. Er ist als Migrationsberater für die AWO in Offenbach tätig.

Das geht nicht nur den Menschen mit Migrationshintergrund so. Auch deutsche Muttersprachler verstehen das nicht. Das kann man auch nicht einfach eins zu eins übersetzen. Es gibt die Informationen zu Corona, digital und als Flyer, glücklicherweise in vielen Sprachen der Herkunftsländer. Aber die Texte verstehen die Menschen nicht, weil die Informationen nicht in einfacher Sprache abgefasst sind. Das muss man erst einmal übersetzen, und das ist gar nicht so leicht. Außerdem gleicht das Ganze einer Achterbahnfahrt, weil die Bestimmungen ständig verändert werden.

Wie kann man die informieren, die nicht gut vernetzt sind, die weder traditionelle noch soziale Medien nutzen?

Vor allem für die, die nicht organisiert sind, die über wenig Medienkompetenz verfügen, wirkt sich aus, dass das Werkzeug der Mundpropaganda eingeschränkt ist. Die Leute können nach dem Besuch einer Moschee oder einem anderen Treffen nicht einfach beieinanderstehen und sich austauschen. Die Kommunikation ist sehr eingegrenzt. Viele informieren sich über die muttersprachlichen Medien. Da gibt es auch gute Informationen über die Pandemie, aber dort findet man natürlich keine Informationen über die Entwicklungen und Regeln vor Ort, hier in Offenbach.

Gibt es unter ihren Klienten besonders viele, die die Gefahren der Pandemie ignorieren?

Es gibt beides. Es gibt die, die Gefahren der Pandemie verleugnen, aber eben auch solche, die übervorsichtig sind. Ich kenne Leute, die dürfen ihre Enkel nicht mehr sehen, weil deren Eltern Angst haben; andere vermeiden den Kontakt zu Kindern und Enkeln, weil sie selbst Angst haben, sich anzustecken.

In Offenbach ist die Inzidenz in letzter Zeit auf 153 gesunken. Hessenweit ist das aber noch immer ein Spitzenwert. Was muss passieren, damit die Zahl weitersinkt?

Die Stadt hat viel getan. Sie hat 35.000 Masken verteilt. Sie hat auch schon mal Infostände vor einer Moschee und Gemeindehäusern aufgebaut, mit einem mobilen Impfteam. Doch Offenbach ist hoch verschuldet, und die Mittel der Stadt sind begrenzt.

Welche Probleme gibt es beim Impfen?

Ich finde die Impfpriorisierung problematisch. Sozial schlechter Gestellte fallen oft raus: Alleinerziehende, Familien mit vielen Kindern, mit Behinderten. Menschen, die erwerbsgemindert frühzeitig berentet sind. Das wirkt sich vor allem dort aus, wo viele Menschen in beengten Verhältnissen wohnen, zum Beispiel in Hochhaussiedlungen. Da müsste man vor Ort Informationsangebote machen und auch impfen. Egal wie kritisch oder unsicher Leute sind: Wenn die Nachbarn sich impfen lassen, könnte das Hemmschwellen überwinden helfen. Dass die Leute sich erst am Telefon wund wählen oder sich digital mit Formularen herumschlagen müssen, bremst die Impfkampagne, gerade in den sozial benachteiligten Vierteln.

Leser*innenkommentare

Wolfdieter Hötzendorfer

Sozialer Brennpunkt? Was ist an dieser Situation sozial? Doch sicher nicht, dass es sozial ist, wenn Menschen in schlechten Wohn- und Arbeitsverhältnissen leben. Die Verantwortung tragen dann doch die Arbeitgeber und Vermieter dieser Menschen, die es zulassen oder sogar davon profitieren, dass die Arbeitsverhältnisse schlecht und die Wohnungen zu klein sind.

Wombat

@Wolfdieter Hötzendorfer Auf der einen Seite wird geschriehen man brauche endlich günstigen Wohnraum und dann beklagt man sich dass die Wohnungen zu klein sind...ja was denn nun?