Wie Musliminnen zum IS kommen: Der anziehende Staat

Was macht den Islamischen Staat für Frauen attraktiv? Das versuchen eine britische Studie und eine deutsche Untersuchung zu klären.

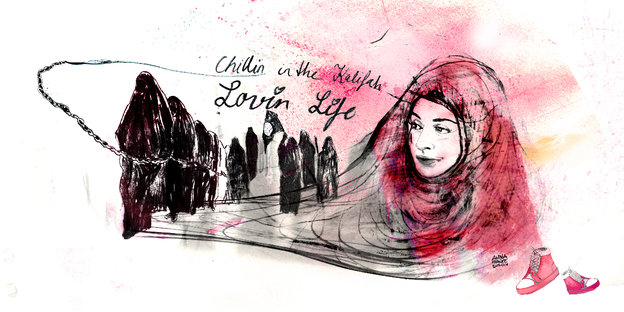

Hunderte Frauen aus Europa sind nach Syrien und in den Irak gegangen, um sich dort den Islamisten anzuschließen. Illustration: Anna Franke

BERLIN taz | „Sind Nasenpiercings im Islam erlaubt?“ Das ist eine der drängenden Twitter-Fragen von Amira, 15, an ihre Freundinnen. Oder auch „Soll ich diese Schuhe kaufen?“, mit einem Foto neuer Sneakers. Amira ist gut in der Schule, ein Sportcrack. Voll integriert in ihrer englischen Heimat. Und doch verabschiedet sie sich eines Tages mit der Bitte, für sie zu beten: „Ich brauche es wirklich.“ Tage später ist sie in Syrien.

Amira ist eine der Frauen, die die Sozialwissenschaftlerinnen Erin Marie Saltman und Melanie Smith vom britischen Institute for Strategic Dialoge (ISD) in ihrer gerade erschienenen Studie „Till Martyrdom do us part“ vorstellen. Etwa 550 Frauen sind unter den etwa 4.000 WesteuropäerInnen, die bisher nach Syrien zogen. Die Autorinnen stellen nicht eine Motivation fest, sondern ein Bündel von treibenden und ziehenden Momenten.

Das Gefühl, dass Muslime in vielen Teilen der westlichen Welt diskriminiert werden, gesellt sich zu konkreten Erfahrungen wie der, dass Frauen mit Kopftuch kaum eine Arbeitsstelle finden und eine Menge verächtlicher Blicke und Kommentare ernten. Und wenn Pegida demonstriert, kommt sogar ein Gefühl der Bedrohung auf. Die Tatsache, dass Teile der Bevölkerung den Islam für rückständig und gefährlich halten, treibt die Jugendlichen geradewegs in den Extremismus.

Was sie hingegen anzieht: Ein islamischer Staat entsteht. Die virtuelle Gemeinde, in die sich einige der benachteiligten Muslime zurückgezogen haben, die „Umma“ bekommt ein Zuhause. Die Jugendlichen empfinden es als religiöse Pflicht, beim Aufbau zu helfen. „Allah hat uns ein Kalifat geschenkt, da gibt es keine Entschuldigung mehr“, twittert eine laut der Studie von Saltman und Smith, eine andere ergänzt: „Hidschra, just do it!“ Die Hidschra war die legendäre Auswanderung Mohammeds von Mekka nach Medina.

Eines der Rekrutierungswerkzeuge erscheint diese Woche im Verlag Herder auf Deutsch in kommentierter Fassung: Es heißt “Frauen für den Dschihad“ und behauptet, ein „Manifest“ zu sein. Geschrieben haben es Frauen der Al-Khansa-Brigaden, einer Art weiblicher Schariapolizei im Islamischen Staat, tätig vor allem im syrischen Raqqa. Benannt sind sie nach al-Khansa, einer Poetin, die zu Mohammeds Zeiten gelebt haben soll.

„Der Muslim ist eine besondere Person“, schreiben die Frauen der Al-Khansa-Brigaden. Er „unterscheidet sich von anderen Personen, die falsche Gedanken hegen, denn er hat das Ziel, die Gotteseinzigkeit auf Erden zu verwirklichen, ohne dass ihn das weltliche, vergängliche Leben davon abhält“. Mit anderen Worten: Wir sind einzigartig und gut, die anderen sind schlecht. Wie schön für jemanden, der bisher in seinem Leben das Gegenteil gehört hat.

Ein sehr spezieller Islam

Einzige Aufgabe der MuslimInnen: „die Scharia zu festigen und den Islam auf Erden zu verbreiten“. Dieser Islam ist speziell: Die Schiiten gehören nicht dazu, aber auch nicht die Sunniten auf der Arabischen Halbinsel. Dort nämlich regieren die Apostaten, die Abtrünnigen, die, die „Anständigkeit und Reinheit der Frau zerstören“, weil Frauen und Männer gemeinsam studieren und man sogar in den Westen reisen darf.

Angriffe, Folter, Vergewaltigung, das Abschlachten von Menschen, nichts davon kommt in diesem Manifest vor. Auch eine andere Szenerie fehlt: Mädchen wie Amira, die in kleinen Zimmern in Raqqa oder Mossul sitzen und nichts zu tun haben, als auf ihren Kämpfer-Ehemann, auf eine Schwangerschaft oder auf ihre Verwitwung zu warten – und zu chatten, so sie denn ein Netz finden.

„Die Frau hat keine großartigere Aufgabe, als ihrem Mann zur Seite zu stehen“

Die Rolle, die der IS für die Frau vorsieht, ist schnell beschrieben: Sie haben außer den religiösen Pflichten „keine andere großartigere Aufgabe, als ihrem Ehemann zur Seite zu stehen“. Heiratsfähig sind sie schon mit neun Jahren. Sie sollen vor allem religiös und in Hauswirtschaft unterrichtet werden. Wissenschaftliche Bildung ist weitgehend unerwünscht. Die Frau „hat es nicht nötig, hin und her zu springen, um Zeugnisse und Auszeichnungen zu bekommen, denn sie braucht nicht zu beweisen, dass ihre Klugheit die des Mannes übertrifft“.

Sie hat wunderbare Rechte im IS: So darf sie einen Schleier tragen, wo immer sie will. Niemand kann sie zwingen, sich für das Bild auf dem Personalausweis zu entschleiern, sie hat nämlich gar keinen Ausweis.

Sie muss nicht arbeiten gehen

Das zweite der großzügigen Rechte: Sie kann im Haus verweilen, sie muss nicht arbeiten gehen wie die armen verwirrten Frauen im Westen. „Sie haben die Töchter Adams aus dem Innern ihres Heimes und aus den Armen ihres Ehemannes herausgerissen, um sei in die Flammen eines anstrengenden und mühevollen Arbeitens zu schicken.“ Die Muslimin des IS dagegen kann sich den verantwortungsvollen Erziehungsaufgaben widmen. Im Widerspruch dazu steht, dass sie Ärztin oder Lehrerin werden darf, denn die braucht der IS für seine geschlechtergetrennte Welt. Und: Wenn nicht genügend männliche Kämpfer vorhanden sind, soll sie auch zur Waffe greifen.

In der ungläubigen Welt müssen die Frauen arbeiten, weil die Männer ihrer Aufgabe, die Familie zu versorgen, nicht ordentlich nachkommen. „Wenn Männer Männer wären, dann wären Frauen ebenso Frauen.“ Es schließt sich diesen Erörterungen ein längerer Diskurs darüber an, wie gut die Frauen im Gebiet des IS leben. Die Gesundheitsversorgung sei hervorragend, Witwen und alleinstehende Frauen werden vom Kalifat alimentiert, alle Gruppen und Herkünfte verschmelzen zur Einheit richtiger Muslime. Der Schluss-Hymnus ans Kalifat: „Ihr habt die Frau emporgehoben, nachdem die Säkularen sie erniedrigt haben“.

Und die jungen Frauen aus Saltman und Smith’ Studie stimmen ein: Mit vier anderen schwarz verhangenen Frauen posiert die vierzehnjährige Zeyneb in Syrien mit der Fahne des IS und verschickt die Fotos an ihre Freundinnen. Der zugehörige Text: „Chillin in the Kalifah, lovin life“, chillen im Kalifat, das Leben lieben.

Theologisch eingeordnet

Hamideh Mohagheghi, wissenschaftliche Mitarbeiterin für islamische Theologie an der Universität Paderborn und Herausgeberin des Buches, hat die Ergüsse der IS-Frauen auf 144 Seiten theologisch und soziologisch eingeordnet und mit einer aufgeklärten Version des Islam kontrastiert. Der arabische Text füllt etwa ein Drittel des Buches, dann folgt die Übersetzung.

Mohagheghis Einordnung kommt zum Schluss: Es beginnt schon damit, dass der Koran überhaupt kein Kalifat kennt, wie es der IS sein möchte. Dann werden sämtliche koranische Aufrufe zu Frieden und Gerechtigkeit und gegen Grausamkeiten und Gewalt ignoriert – wie auch Barmherzigkeit, die Haupteigenschaft Allahs, in dieser Ideologie keine Rolle spielt.

Vor allem aber ist das Manifest von den Taten des IS, seiner Auslöschungsideologie oder der Tatsache, dass jesidische Frauen und Mädchen als Sexsklavinnen gehalten und gehandelt werden, merkwürdig losgelöst. Sie finden einfach keine Erwähnung und werden dadurch in einen gewissen Nebel des Hörensagens gehüllt.

Der sexistische Westen

Mohaghegis Analyse: Die Rolle der Frau im Westen kann von den jungen Musliminnen „als kompliziert, vielfältig und als zwanghafte Selbstbehauptung wahrgenommen werden. Dazu kommen Bilder, die aus der Sicht anderer Kulturen von einer sexistischen Gesellschaft sprechen, die Frauen auf ihre Körper reduziert und sie brutal vermarktet.“ Das Manifest stelle dem ein „ideales“ Leben gegenüber, in dem man sich zu verhalten weiß und versorgt wird.

Was kann man diesem Bild entgegenstellen? Die Realität, von der zurückgekehrte Frauen berichten. Die Grausamkeiten und das harte Leben im Kalifat wieder aus dem Nebel holen. Theologisch dagegen halten, wie Mohagheghi es tut. Gegen die immer wieder Aggressionen erzeugenden Diskriminierungen vorgehen.

Und das tun, was Aussteiger- oder Präventionsprogramme in mühevoller Einzelarbeit bewirken: Die Mitarbeiter gehen mit den Jugendlichen auf Jobsuche, versuchen mit ihnen realistische Ziele zu entwickeln, die sie auch zu Hause erreichen können. Je eher man sie ansprechen kann, desto eher orientieren sich Jugendliche um, ist etwa die Erfahrung vom Präventionsprojekt „Wegweiser“ in Düsseldorf, geleitet vom Kriminalhauptkommissar Dirk Sauerborn: „Die Jugendlichen ziehen in den Dschihad, um etwas Besonderes zu sein, die Speerspitze. Wir versuchen ihnen zu zeigen, dass sie auch in Deutschland etwas Besonderes werden können – ohne Gewalt“.

Leser*innenkommentare

DR. ALFRED SCHWEINSTEIN

Da braucht es keine Studie.

Unsere heutige Gesellschaft bietet Menschen, jungen wie alten, keine Perspektiven und keine Werte mehr. Es gibt keinerlei gesamtgesellschaftliches Ziel, keine gesellschaftliche Bewegung, keine Entwicklung, keine Vision. Alles dreht sich nur noch um Erhalt der bestehenden Verhältnisse, die Wünsche des Einzelnen und: Konsum, Konsum, Konsum. Der westliche Mensch hat sich selbst zum Nutzvieh des Systems gemacht. Entfremdet, entwurzelt, entmächtigt, entmenschlicht gar. Sein eigentliches Selbst ist dem Menschen nicht mehr bewußt. Er lebt einen technokratischen Albtraum und jene, denen es nicht gelingt, sich ausreichend zu betäuben, nehmen die Realität solchen Daseins wahr: Öde, fad, gehemmt in der individuellen Entfaltung des ursprünglichen Menschen.

Unsere Gesellschaft ist satt, fett und langweilig geworden. "Ihr seid das Salz der Erde. Was aber, wenn das Salz schal wird?" Deshalb wenden sich Menschen, die selber noch nicht schal geworden sind, ab.

Freilich ist IS kein Weg aus dem Albtraum. IS ersetzt nur den einen Albtraum durch einen anderen. Aber es gibt den Weg. Er steht grundsätzlich jedem Menschen offen. Aber es suchen ihn nur wenige und wer nicht suchet, der nicht findet.

Aaron Kunz

@DR. ALFRED SCHWEINSTEIN Unlogisch. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wo ihr Problem liegt. Es ging uns noch nie besser und auch früher gab es nur sehr selten eine gesamtgesellschaftliche Ideologie, wie Sie sie herbeisehnen. Zudem waren solche Ideologien praktisch immer negativ.

christine rölke-sommer

schtümmt.

um zu erkennen, dass da zwei weisen homosozialer reproduktion miteinander im clinch liegen, braucht's keine studie.

obwohl: nach lektüre der studie steht's wirklich zweifelsfrei fest.

8545 (Profil gelöscht)

Gast

Wenn einer eine Reise tut...

Wo genau ist das Problem?

AnZweifler

"Die Tatsache, dass Teile der Bevölkerung den Islam für rückständig und gefährlich halten..."

Ich will es mal so sagen: auf große Teile der islamistischen Welt scheint das ziemlich genau zuzutreffen ...

christine rölke-sommer

@AnZweifler und ichsachmaso: auf große teile der westlistischen welt ebenso.

KarlM

Hatten wir schonmal: Sage ich nur: Zahl der Nobelpreisträger!

Natürlich haben Zwangsvorstellungen, blindes Gefrömmel, etc stark retadierenden Einfluss auf gesellschaftliche Verbesserungen. Drauf ist "Religion" ja angelegt.

Das es hier mit Religionsubstituten ähnliche Effekte gibt, ist ja keine Entschuldigung anderso den gleichen Fehler bis zur Perfektion zu wiederholen!

christine rölke-sommer

das ist ein ganz wunderbares beispiel dafür, dass wer was erfinden und im kopf trotzdem (oder vielleicht auch grad deshalb) "rückständig und gefährlich" sein kann.

oder wollen Sie mir erzählen, sämtliche nobelpreisträger woher auch immer seien die geborenen wel+gesellschaftstverbessererinnen?

na also.

damit hätten wir den schruz dann ja wohl durch.

im übrigen scheint mir,dass die salafistische vorstellung von der mutter sich in nix von der eines Franz Josef Wagner unterscheidet.

glauben Sie nicht?

bitte-schön http://www.bild.de/news/standards/franz-josef-wagner/liebe-familienpolitik-41897090.bild.html

silvia 2nd

Es hat natürlich einen Grund wieso aus der muslimischen Welt exakt 0 Nobelpreisträger kommen.

Ihnen und allen die das nicht verstehen erkläre ich es gern:

Es braucht gewisse Vorraussetzungen um kreative und intellektuelle Kräfte frei zu setzen, dazu gehört Säkulasisierung, freie Diskurse mit wenig Denkverboten (Keine Denkverbote gibt es nirgends, am ehesten aber noch in den USA), kein System der Abhängigkeit, sowie die Bereitschaft eigene Fehler einzusehen und zu korrigieren.

Wer sich jetzt immer noch fragt, wieso das Nobelpreiskommitte noch nie Geld an ein muslimisches Land überweisen musste, kann jetzt einmal scharf nachdenken.

christine rölke-sommer

manchmal hilft wiki etwas weiter https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_Nobel_laureates

übrigens: die kohle geht nicht ans land, sondern an die preisträgerin.

und jetzt noch mal scharf nachdenken?!

silvia 2nd

11 preisträger, das macht Grade 1,29%

Beeindruckt nicht sonderlich.

Haben Sie noch ein besseres Argument auf Lager?

Es ist klar wo das Preisgeld hin geht ich hatte diese Transfer Leistung allen Lesern zugetraut.

christine rölke-sommer

woher kommt eigentlich der glaube, das argument von den "exakt 0 Nobelpreisträger" könne durch nachträgliche %-rechnung veredelt werden?

gäb's einen nobelpreis für saublöd - dafür wäre er verdient!

Marlen Dierken

Man braucht sich allerdings auch nicht mit seinen eigenen Fehlern hinter denen anderer zu verstecken.

Der tschechische Ökonom Tomáš Sedláček bezeichnet die Ökonomie als globalste Religion unserer Zeit:

http://www.deutschlandfunk.de/kapitalismuskritiker-sedlacek-was-habt-ihr-geraucht.769.de.html?dram:article_id=315730

Folgt man Sedláčeks Argumentation, kann man z.B. im Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften eine Auszeichnung für die vorherrschende Religion/ Ideologie sehen.

Der Nobelpreis ist zudem selbst Produkt einer bestimmten Gesellschaftsordnung/ eines spezifischen Systems. Schwierig, die Auszeichnung als objektive Größe für Vergleiche verschiedener Gesellschaften heranzuziehen. Es sind nicht alle so technokratiegläubig wie wir, was erst mal nicht unbedingt schlecht sein muss.

KarlM

Als Naturwissenschaftler erlaube ich mir den "Nährwert" der sogen Betriebs- und Wirtschaftswissenschaften zu bezweifeln!

Systeme kaputtwirtschaften geht auch so.

"Gläubige" sind i.dR. selbst Schuld an ihrem Schicksal, wer meint seine Existenz mit "Glauben" bestreiten zu müssen, darf sich über das Resultat nicht wundern.

Ella

@KarlM Wofür genau die Zahl der Nobelpreisträger in welcher Hinsicht ein Argument sein soll, ist zwar rätselhaft. Aber klar ist zumindest, dass sich hinter Ihrem Nick sicher KEIN Nobelpreisträger versteckt...

KarlM

Es steht Ihnen selbstverständlich frei das so zu sehen.

Haben Sie wenigstens meinen Kritikansatz verstanden?

Tim

@KarlM die korrelation ist mir hier nicht sehr schlüssig bzw nicht belegt.

KarlM

@Tim Korrelationen werden durch den Beobachter aufgezeigt, aber Korrelationen sind für sich nie eine Kausalitätsanalyse.

Jan

@christine rölke-sommer Wo liegt denn Ihrer Meinung nach der progressivste Teil der Welt?

christine rölke-sommer

@Jan auf der erdabgewandten seite des mondes.

Dr. McSchreck

Die Analyse, dass die Welt kompliziert geworden ist, dürfte kaum anzuzweifeln sein. Allerdings ist es genau dann erforderlich, eine Art "Grundgerüst" an gemeinsamen Werten zu haben, die Orientierung bieten. Wenn im Westen die "Dekonstruktion" fleißig versucht, dieses Gerüst zu zertrümmern, in der vagen Hoffnung, danach würde etwas Besseres entstehen, dann ist das ein Irrweg. Es entstehen die "einfachen Lösungen, ob das IS ist, Rassisten in ganz Europa und Konflikte ohne Ende zwischen unvereinbaren Maximalpositionen.

So schaukelt sich das alles gegenseitig hoch, wenn hier "Pegida und feindliche Blicke" erwähnt werden, können wiederum die dortigen Anhänger auf diesen Artikel und die Greuel und Rückständigkeit des IS verweisen.

Aaron Kunz

@Dr. McSchreck Welche Werte werden denn von "dem Westen" zerstört?

Ella

Auf den Punkt gebracht meinen Sie also: Man muss den schlichten Menschen sagen, wo es langgeht, sonst werden sie gefährlich? Ganz schön dünkelhaft, eine solche Position. Und in der Sache auch mehr als nur zweifelhaft: Radikalisierung ist sicher nicht im Wesentlichen durch fehlende Werte verursacht.

Davon abgesehen: Welche gemeinsamen Werte sollen das denn sein, die derzeit im Westen zertrümmert werden, Ihrer Ansicht nach?

DR. ALFRED SCHWEINSTEIN

@Dr. McSchreck Und wie sähe dieses Grundgerüst westlicher Werte dann aus?

Dr. McSchreck

Ella und KHDloch:

Respekt vor anderen Menschen, Toleranz innerhalb dessen, womit niemand anderes geschädigt wird, familiärer Zusammenhalt, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, die klassischen "Sekundärtugenden".

Stattdessen wird gepredigt: Selbstverwirklichung, Respektlosigkeit, Selbstüberhöhung (ich weiß am besten, was gut für mich ist, inzwischen auch viele, was gut für andere ist).Dazu die völlige Abkehr von Differenzierung, alles ist gleich schlecht, ein Verbrecher ist eigentlich ein Opfer und ein Opfer eines Verbrechens meist irgendwie auch ein Täter (weil es zB etwas hat, was andere nicht haben).

Die "schlichten" Menschen suchen nun mal einfache Antworten, die bekommen sie am ehesten von Extremisten. Das ist nicht dünkelhaft, sondern das ist jahrhundertealte Erfahrung.

Aaron Kunz

@Dr. McSchreck "Selbstverwirklichung", ganz böse "ein Verbrecher ist eigentlich ein Opfer und ein Opfer eines Verbrechens meist irgendwie auch ein Täter", das ist kein gesellschaftlicher Konsens. Sie scheinen krampfhaft Wege suchen zu wollen, was an unserer Lebenswelt schlecht sein muss.

DR. ALFRED SCHWEINSTEIN

@Dr. McSchreck Hm. Man kann solche Werte aber nicht verordnen. Weder politisch noch wirtschaftlich noch militärisch kann eine solche Gesellschaftsentwicklung erzielt werden.

Dr. McSchreck

@DR. ALFRED SCHWEINSTEIN wer redet von verordnen? Sie werden normalerweise gemeinsam von einer Gesellschaft gelebt und nur von Außenseitern in Frage gestellt. Derzeit ist es allerdings modern, diese Werte als rückständig und "aus der Zeit gefallen" zu bezeichnen, was leider dazu führt, dass einige dumme Menschen dies glauben und die Sau rauslassen und sehr viele sich nach rechts bewegen, CDU wählen, weil sie glauben, dass das die einzigen sind, die noch "für die alten Werte" stehen...andere suchen sich noch extremere Varianten, also zB IS oder in Brandenbrug gewisse Horden, wie man heut lesen darf. Hauptsache irgendeine gemeinsame Wertordnung, diese "Dekonstruktion" funktioniert in der Masse nicht und deren Vertreter kommen mir vor wie der Zauberlehrling.

KarlM

Itellektuelles Grundgerüst mit dem nötigen Maß an Selbstkritik und Resilienz wär nicht schlecht, ist aber eh schon selten.

Wer komplexere Sachverhalte schon aus eigenem vermögen nur unvollkommen verarbeiten kann. tendiert dann sicher gern zu "fundamentalistischen" Lösungen.

mowgli

@KarlM Sie haben völlig recht: Wer komplexere Sachverhalte schon aus eigenem (Un-)Vermögen nur unvollkommen verarbeiten kann, der tendiert zu "fundamentalistischen" Lösungen. Genau deswegen sollte sich politische, finanzielle, kulturelle oder militärische Macht auch nicht in zu wenigen Händen konzentrieren. Wie viele Völker schon von unfähigen (wenn auch gottgesandten) Königen in den Untergang geführt wurden und heute vollkommen vergessen sind, können nicht einmal die Historiker genau sagen. Was ziemlich schade ist. Unsere westliche Welt liebt Zahlen schließlich, weil sie sich sehr gerne daran orientiert.

KarlM

@mowgli Das ist immer die Gefahr wenn sich eine Art von Herrschaftswissen monopolisieren läßt und Menschen mit Masse sehr bequem geworden sind.

Dr. McSchreck

@KarlM ich bezog mich allerdinge eher auf eine Wertegerüst. Wobei ja gern die bisher noch weitgehend akzeptierten europ. Werte als "eurozentristisch" "ausbeuterisch" und "rückständig" bezeichnet werden.

KarlM

Wer "Werte" als Korrektiv für sich selbst nutzen wil, muss diese zumidest zu einem gewissen Grad selbst "erkennen", aufgesetzte Lippenbekenntnise bringen da wenig.

Ohne Bezugssystem hängen auch "Werte" in derLuft!

Theloneous Honk

was ist ein: Sportscrack?

mowgli

Dirk Sauerborn glaubt offenbar, das einzig erstrebenswerte Ziel für jeden Menschen auf der Welt wäre es, "etwas Besonders zu sein". Wobei sein eigenes "Besonderes" das aller Anderen ist. Ich fürchte, er irrt sich. Er hätte besser zuhören bzw. lesen sollen (und Jugend-Englisch lernen).

"Chillen" meint "entspannen", nicht anstrengen. Westliche (Wettbewerbs-)Gesellschaft stellt aus Sicht mancher Menschen schlicht zu viele und zu hohe Forderungen. Die will nicht jeder erfüllen (manche Menschen wurden anders sozialisiert) und die kann auch nicht jeder erfüllen (manchem fehlen schlich die Fähigkeiten). Diese Forderungen allerdings sind eine Basis. Ihre Erfüllung durch Einzelne ist ein Versprechen an alle anderen. Ihre Nichterfüllung durch Anders ist eine Drohung. Beides zusammen stellt den Treibstoff der Gesellschaft dar.

Wer als Mann zu oft scheitert oder als Frau sehr traditionell erzogen wurde, der möchte vielleicht gar nichts "Besonders" sein oder werden. Er will bloß noch Schuhe kaufen, die Nase piercen oder Köpfe rollen lassen.

Merke: Manche Studien sind das Geld nicht wert, das ausgegeben wird dafür. Weil sie nicht gelesen oder nicht verstanden werden. Zu viele Leute glauben auch so zu wissen, worin das Problem besteht und wie dagegen vorzugehen ist (Rollenbild). Ähnlich wie Frau Merkel neulich schließen diese Leute unreflektiert von sich auf andere. Ist es ihr Wunsch, "etwas Besonders zu werden", dann müssen diesen Wunsch auch alle anderen haben.

Menschen, die sich mit der Behauptung identifizieren, die Rolle der Frau im Westen sei zu kompliziert, zu vielfältig und und auf zwanghafte Selbstbehauptung ausgerichtet, Frauen im Westen würden auf ihre Körper reduziert und brutal vermarktet, "ticken" leider ganz anders als manche Kommissare. Das spielt für diesen aber keine Rolle. Denn wer nicht hören will auf Vater Staat, der kann ja immer noch gewaltsam unterdrückt werden. In einer globalisierten Welt ist es von da aus zum IS nicht weit.

KarlM

leider gibts tatsächlich nicht wenige individuen die so dumpf und brutal sind, dass eine Gesellschaft nur mit Represion reagieren kann.

Gerade bei den "erlebnisorientierten" jungen männlichen Gewalttätern scehint sich eien erhebliche Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnemung aufzutun. Inklusive einer oft irrational übertriebenen Selbstverliebtheit, wie ein besonders krasses Beispiel der A.B. Breivik zeigt.

mowgli

"Nicht wenige" ist ausgesprochen relativ, finde ich.

Ich persönlich glaube ja eigentlich nicht, dass die Unbelehrbaren mehr als 5% der potentiellen Wähler ausmachen. Aber ich kann mich natürlich irren. Andere Leute, solche, die den Anteil von „nicht wenige[n]“ auf mehr als 50% zu schätzen scheinen, haben solche Zweifel leider nicht. Woher sie ihre Gewissheit nehmen, ist mir schleierhaft. So weit ich weiß, gibt es bisher keine belastbaren Studien zur Frage, welcher Anteil der Bevölkerung gleichzeitig völlig bildungsunfähig und durchsetzungsstark ist. Das mag daran liegen, dass Erfolg noch immer eine gewisse Intelligenz voraissetzt. Zumindest, wenn er nicht mit sehr, sehr viel Geld erkauft werden kann.

KarlM

Es ist sicher schwierig einzuschätzen, da es doch mindestens 2 Typen von "Unbelehrbaren" gibt, einmal diejenigen deren eigene Kapazitäten wirklich nicht ausreichen, und dann die womöglich deutlich größere Gruppe, die bestimmte Perspektiven unverändert beibehalten will!

Da ist die Frage ob blanke Repression ausreicht, weil die werden wieder recht gefährlich für Dritte, sobald die sich unkontrolliert wähnen....Ob Faschisten oder Religionsfaschisten macht nach meiner Berufserfahrung da keinen Unterschied.

Chutriella

Na, Sie haben die Studie, die auf "search for meaning, sisterhood, and identity" abstellt, offenbar nicht gelesen. Und dem Verein Wegweiser geht es u.a. um Empowerment, darauf hebt der letzte Absatz des Artikels ab. Menschen in Krisen- oder Konfliktsituation hilft Ihre Aufklärung zum Begriff chillen nicht weiter.

Aber zusammenhanglose Polizistenschelte funktioniert halt immer, da braucht es keine Argumente.

mowgli

Das ist ein Missverständnis. Ich hatte nicht die Absicht, mit meinem Kommentar "Menschen in Krisen- oder Konfliktsituation" zu helfen. Solche Leute haben meiner Erfahrung nach gar nicht den Nerv für meine Kommentare. Ich wollte denen helfen, die sich dafür bezahlen lassen, dass sie Menschen in Konfliktsituationen helfen. Den Profis also, die sich manchmal reichlich unprofessionell verhalten für meinen Geschmack.

Dass Polizisten es schön finden, immer wieder kritisiert zu werden für die Folgen ihrer Ignoranz, kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Ich habe halt gehofft, dass sie ihre Blinden Flecken überwinden, wenn ihnen wer auf Deutsch erklärt, welche Fehler sie machen, wenn sie nicht aus der Perspektive der Leute denken, denen sie helfen sollen, sondern bloß aus ihrer eigenen.

Glauben Sie im Ernst, dass deutsche Polizisten derart bildungsunfähig sind? Hm. Sind Sie etwa selber einer? Dann wäre ich sehr interessiert zu erfahren, an welcher Stelle genau mein Text misszuverstehen war. Wahrscheinlich lag die Stelle ja gar nicht im Netz sondern im Kopf. In Ihrem Kopf, um genau zu sein.

KarlM

Eigentlich gibts da keine Missverständnisse, hätte mich schon beschwert!

Wobei: leider wird auch nicht immer die intellektuelle Creme eingestellt, die bleiben lieber bei Helmholtz & Co.