Kommentar Strafanzeige gegen Henkel: Ganz schön kleinlich

Weil er sich öffentlich kritisch über sie geäußert hat, wollen die Kunstaktivisten vom „Zentrum für Politische Schönheit” jetzt Berlins Innensenator Henkel anzeigen.

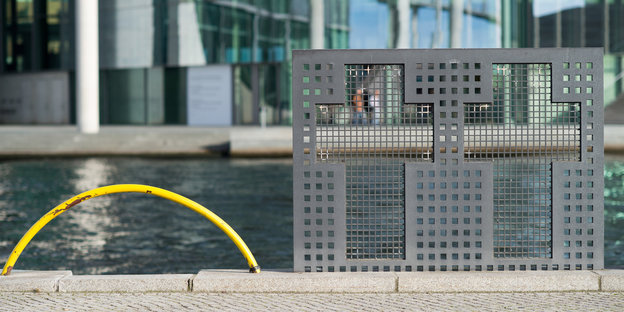

Da waren sie weg. Jetzt sind sie wieder da: besagte Gedenkkreuze. Bild: dpa

Wie schade: Es war doch gerade so schön gewesen. Aber jetzt - abschnallen, locker machen, Füße ausstrecken - wird es leider etwas einfältig und auch ein bisschen banal. Weil Berlins Innensenator Frank Henkel sich kritisch über die Kunstaktion des Zentrums für Politische Schönheit geäußert hat, haben die Kunstaktivisten nun Strafanzeige gegen ihn erstattet. Wie peinlich.

Gerade erst hatte die Gruppe um ihren künstlerischen Leiter Philipp Ruch die Republik auf intelligente Weise in Wallung gebracht, indem sie Gedenkkreuze, die an die Mauertoten erinnerten, in einen neuen Kontext setzten. Plötzlich hingen die weißen Kreuze nicht mehr an der Spree vor dem Deutschen Bundestag, sondern befanden sich in den Händen von Flüchtlingen an Europas Außengrenzen.

Die Reaktionen darauf sprachen für sich – als seien heutige Flüchtlinge keine berechtigten Gedenkenträger, als seien sie Menschen zweiter Klasse, als könne man sie ignorieren. Das war eine intelligente, provokante und künstlerische Intervention – und sie hatte ihren Effekt. Strafanzeigen gegen Obrigkeiten aber – das war schon immer die langweiligste Art sogenannten Widerstands.

Das Zentrum für politische Schönheit will mit einer Unterlassungserklärung erwirken, dass Berlins Innensenator nicht mehr behaupten darf, die Gruppe hätte die Bilder „gestohlen“. Henkel, so argumentiert die Gruppe, habe sie öffentlich vorverurteilt, als Diebe gebrandmarkt, zu einem Zeitpunkt, zu dem er als oberster Dienstherr ein entscheidendes Detail hätte wissen müssen: Dass die Gruppe von Beginn an das Ziel hatte, die Kreuze zurückzugeben. Im Juristendeutsch heißt es: Es hat die Zueignungsabsicht gefehlt. Und so sagen die Künstler von sich: Wir sind alles, aber sicher keine Diebe.

Dass sie das betonen, liegt in der Natur der Sache – und schadet der Debatte über Kunstfreiheit und über deren Grenzen nicht. Als politische Aktionsform ist das dagegen albern: Gerade erst hatte die Gruppe gezeigt, wie sich mit gezielter Symbolpolitik – im wahrsten Sinne des Wortes – neue Grenzen überschreiten lassen. Und nun wollen sie ihren Lieblingsfeinden diese Grenzen setzen? Mit Jura-Kleinlichkeiten? Weinerlich sein, weil sie doch eigentlich das bekamen, was sie wollten: Reaktionen von ganz oben

Nein. Subversion geht anders. Sie lässt Frank Henkel dort, wo er zuvor schon stand, in der Meckerecke der Zuschauer, die das Stück nicht verstanden haben. Subversion darf stolz sein. Nein, nein, besser: Subversion muss stolz sein.

![]()

Kommentar Strafanzeige gegen Henkel: Ganz schön kleinlich

Weil er sich öffentlich kritisch über sie geäußert hat, wollen die Kunstaktivisten vom „Zentrum für Politische Schönheit” jetzt Berlins Innensenator Henkel anzeigen.

Da waren sie weg. Jetzt sind sie wieder da: besagte Gedenkkreuze. Bild: dpa

Wie schade: Es war doch gerade so schön gewesen. Aber jetzt - abschnallen, locker machen, Füße ausstrecken - wird es leider etwas einfältig und auch ein bisschen banal. Weil Berlins Innensenator Frank Henkel sich kritisch über die Kunstaktion des Zentrums für Politische Schönheit geäußert hat, haben die Kunstaktivisten nun Strafanzeige gegen ihn erstattet. Wie peinlich.

Gerade erst hatte die Gruppe um ihren künstlerischen Leiter Philipp Ruch die Republik auf intelligente Weise in Wallung gebracht, indem sie Gedenkkreuze, die an die Mauertoten erinnerten, in einen neuen Kontext setzten. Plötzlich hingen die weißen Kreuze nicht mehr an der Spree vor dem Deutschen Bundestag, sondern befanden sich in den Händen von Flüchtlingen an Europas Außengrenzen.

Die Reaktionen darauf sprachen für sich – als seien heutige Flüchtlinge keine berechtigten Gedenkenträger, als seien sie Menschen zweiter Klasse, als könne man sie ignorieren. Das war eine intelligente, provokante und künstlerische Intervention – und sie hatte ihren Effekt. Strafanzeigen gegen Obrigkeiten aber – das war schon immer die langweiligste Art sogenannten Widerstands.

Das Zentrum für politische Schönheit will mit einer Unterlassungserklärung erwirken, dass Berlins Innensenator nicht mehr behaupten darf, die Gruppe hätte die Bilder „gestohlen“. Henkel, so argumentiert die Gruppe, habe sie öffentlich vorverurteilt, als Diebe gebrandmarkt, zu einem Zeitpunkt, zu dem er als oberster Dienstherr ein entscheidendes Detail hätte wissen müssen: Dass die Gruppe von Beginn an das Ziel hatte, die Kreuze zurückzugeben. Im Juristendeutsch heißt es: Es hat die Zueignungsabsicht gefehlt. Und so sagen die Künstler von sich: Wir sind alles, aber sicher keine Diebe.

Dass sie das betonen, liegt in der Natur der Sache – und schadet der Debatte über Kunstfreiheit und über deren Grenzen nicht. Als politische Aktionsform ist das dagegen albern: Gerade erst hatte die Gruppe gezeigt, wie sich mit gezielter Symbolpolitik – im wahrsten Sinne des Wortes – neue Grenzen überschreiten lassen. Und nun wollen sie ihren Lieblingsfeinden diese Grenzen setzen? Mit Jura-Kleinlichkeiten? Weinerlich sein, weil sie doch eigentlich das bekamen, was sie wollten: Reaktionen von ganz oben

Nein. Subversion geht anders. Sie lässt Frank Henkel dort, wo er zuvor schon stand, in der Meckerecke der Zuschauer, die das Stück nicht verstanden haben. Subversion darf stolz sein. Nein, nein, besser: Subversion muss stolz sein.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Kommentar von

Martin Kaul

Reporter

Themen