Literatur in der Corona-Krise: Wer überlebt, wer wird geopfert?

Welchen Geschichten werden wir folgen? Von Albert Camus bis zum Zombiefilm: In Zeiten des Coronavirus kommt es auch darauf an, was wir uns erzählen.

Die Postapokalypse hat Konjunktur: Mann mit Mundschutzmaske in Prag Foto: Roman Vondrouo/dpa

Vor acht Wochen habe ich Atemschutzmasken gekauft. Dafür gab es zwei Gründe: die Meldungen aus der Stadt Wuhan in China und das Buch „Das Licht der letzten Tage“ von Emily St. John Mandel, eine Postapokalypse.

Am Anfang dieses Romans erhält Jeevan, einer der Protagonisten, einen Telefonanruf von seinem einzigen Freund, einem Krankenpfleger. Dieser arbeitet in einer Klinik und fordert ihn auf, sofort die Stadt zu verlassen, in der, wie landesweit auch, eine hoch ansteckende und tödlich verlaufende Grippe grassiert: „Jeevans Vorstellungen davon, wie man sich auf Katastrophen vorbereitete, stammten ausschließlich aus Actionfilmen, aber andererseits hatte er eine ganze Menge Actionfilme gesehen.“

Und deshalb überlebt Jeevan. Er schafft nach dem Anruf Vorräte in seine Wohnung und wartet ab. Da der Roman selbst schon reflektiert, dass sich unser Wissen über Katastrophen nicht aus Erfahrungen, sondern aus medialen Bildern und Vorstellungen speist, dieses Wissen darum aber nicht falsch sein muss, dachte ich, Atemschutzmasken könnten doch ein guter Kauf sein.

Dystopien, Endzeiten und Postapokalypsen haben seit einiger Zeit Konjunktur: Romane, Filme und Serien entwerfen Weltuntergänge im Zeichen ökologischer Desaster und Genmanipulationen, der Virenkriege und Pandemien, technologischer Überwachungsapparate und demografischer Krisen.

Im Kern verhandeln sie die Frage, was unter katastrophalen Bedingungen von uns Menschen überbleibt, ob und in welchem Maße es Solidarität geben kann im Überleben: Regiert das Faustrecht des Stärkeren, werden Schwächere geopfert, welche Gemeinschaften bilden sich, welche Ressourcen gibt es, wie werden sie verteilt?

Gesellschaft im Seuchenmodus

Damit geben sie Imaginationen vor, die sich um die nüchternen Daten der Virolog*innen und Verlautbarungen der Politiker*innen herum aufbauen und ihnen eine narrative und affektive Richtung geben. Die Zombie-Serie „The Walking Dead“ ist zum Beispiel ein passender Spiegel der Gesellschaft im Seuchenmodus.

Die untoten „Beißer“ sind unschwer als infizierte Menschen lesbar, die den noch Gesunden nachstellen beziehungsweise umgekehrt: Sie verkörpern die Angstvisionen der noch nicht Infizierten, die angesichts der vielen Kranken um sie herum panisch um ihre Gesundheit fürchten. Die Heftigkeit der Affekte, die das Coronavirus auslöst, ließ sich früh erahnen, als in Berliner S-Bahnen keiner den Türöffner drücken wollte oder jemand in der U-Bahn hustete und sich der Waggon in Windeseile leerte.

Jede Postapokalypse entwirft Überlebensgemeinschaften. Am häufigsten erfolgt nach dem raschen Zusammenbruch staatlicher Strukturen die Rückkehr in den Naturzustand, der Krieg aller gegen alle. Es tobt der Ressourcenkampf: In der „Mad Max“-Reihe wird ein Liter Benzin wichtiger als ein Menschenleben.

Kanalisierung der Emotionen: „Die Pest“ von Albert Camus entwickelt sich zum Bestseller

Weltuntergänge heben nicht nur demokratische Prinzipien, sondern auch als unverrückbar geltende Tabus auf: In „Die Straße“ von Cormac McCarthy, der vielleicht dunkelsten, traurigsten und hoffnungslosesten literarischen Postapokalypse, markiert das Nichtessen anderer Menschen die letzte zivilisatorische Barriere.

Vater und Sohn ziehen durch eine verheerte Welt, in der die Sonne verdunkelt ist, keine Pflanzen mehr existieren, dafür aber einige Überlebende zu Kannibalen mutiert sind. Immer wieder versichert sich der Sohn dieser letzten Grenze, die sie von den „Bösen“ trennt: „Wir sind immer noch die Guten?“

Unter Endzeitbedingungen, das lernt man in diesem Roman, reduziert sich Gutsein darauf, nicht schlecht zu sein. Am stärksten schmerzen die Gesten verweigerter Hilfe. Der Junge will anderen beistehen, sein Vater weiß, dass das unmöglich ist. Vor allem die Begegnung mit einem anderen Kind, das der Sohn mitnehmen will, der Vater aber nicht, stellt die Leser*innen vor die Frage: Wie hätte ich gehandelt?

Wie Katastrophen stellen auch Viren Beziehungen auf die Probe: Welche Bindungen haben Bestand, wann übernimmt die Angst vor der Ansteckung das Kommando? Welche Hilfe wird gewährt, wann siegt der Egoismus? Isolation, Solidarität und Gemeinschaft: Videos gingen viral, die zu Hause festsitzende Italiener in verschiedenen Städten beim Singen zeigten; aus dem Fenster hinaus, von Balkonen hinab, gemeinsame Lieder gegen die Isolation.

Solidarität und soziale Distanz

Merkels Merksatz „Solidarität heißt jetzt soziale Distanz“ ist hier kongenial umgesetzt – nicht zuletzt wird beim gemeinsamen Singen das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, das sich sonst bei körperlicher Berührung freisetzt. Schöne Bilder, mutmachend.

Die Affekte, die das Virus herausbringt und erzeugt, reichen von panischen Aufrufen, doch bitte, bitte die Wohnung nicht mehr zu verlassen, über Gruppen, die Hilfe für unterstützungsbedürftige Personen anbieten, bis hin zu denen, die alles für übertrieben halten und dem Impuls des „Nun erst recht!“ folgen – oder gerne folgen würden, hätten Bars und Clubs nicht schon geschlossen.

Doch wie hoch ist die Halbwertszeit dieser Haltungen angesichts der Rasanz der Ereignisse: Nachrichten zeigen, wie in Italien mancherorts die Toten durch das Militär in Lkws abtransportiert werden. Bilder, die tatsächlich apokalyptisch anmuten.

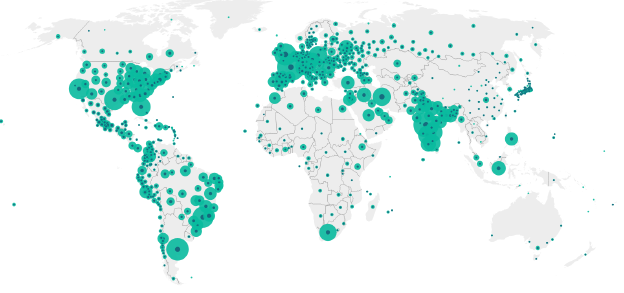

Der Medizinhistoriker Philipp Osten hat die Pandemie als historisches Ereignis bezeichnet, das sich in unser Gedächtnis eingraben wird. Eine Erschütterung also, die jede und jeden und alle zugleich trifft. Bewältigungsstrategien bestehen nicht nur in Verleugnung, Panikkäufen und Solidaritätsaktionen, sondern auch in der Suche nach historischen Vorbildern: Zum Bestseller entwickelt sich gerade Albert Camus' „Die Pest“.

Infizierte Affekte

Dass es sich um einen Roman von 1947 und kein topaktuelles Seuchensachbuch handelt, zeigt, dass die nackten Zahlen der Virolog*innen offenbar den Wunsch nach imaginärer Orientierung erzeugen: Wohin geht die Reise? Die infizierten Affekte müssen sinnvoll geordnet werden, sie brauchen Narrationen; Geschichten, in denen es gut oder schlecht ausgeht. Vor allem: überhaupt weitergeht!

Damit zurück zum „Licht der letzten Tage“. Der Roman weicht vom üblichen Postapokalypsenschema ab: den Weltuntergang überleben nicht nur Kannibalen und Marodeure, sondern vor allem ganz normale Menschen wie Jeevan, wie du und ich.

Aber auch „der Prophet“ hat überlebt. Er ist die negative und böse Figur des Romans. Auch seine Überlebensstrategie speist sich aus Bildern.

Seine verdüsterte Weltsicht ist von der Bibel inspiriert und auch von den Comics, die seine Mutter gezeichnet hat, als er ein Kind war: „‚Die Grippe‘, sagte der Prophet, ‚die große Reinigung, die uns vor 20 Jahren heimsuchte, diese Grippe war unsere Sintflut. Das Licht, das wir in uns tragen, ist die Arche, die Noah und seine Leute über die furchtbaren Wasser trug, und ich möchte behaupten, dass wir gerettet sind […]. Wir wurden gerettet, weil wir das Licht sind. Wir sind die Reinen.‘“

Reinheitsfantasien und Territorien

Reinheitsfantasien werden vom Körper und vom Kollektiv schnell auf das Territorium übertragen, und Grenzschließungen, wie sie im Zeichen des Virus überall stattfinden, sind ja schon länger en vogue. Flüchtlinge lassen sich so aussperren, fraglich, ob sich das Virus auch so aussperren lässt. Bilder des Ein- und Ausschlusses, des Shutdowns und Herunterfahrens sind ambivalent: beklemmend, aber auch befreiend – nicht schlecht, wenn alles mal zur Ruhe kommt, Entschleunigung und auch gut fürs Klima, finden viele.

Wenn die Angst vor dem Virus selbst ein Virus ist, dann hat das Coronavirus das Imaginäre infiziert. Wie stark hier die Ansteckung verläuft und welche Symptome wir entwickeln, hängt auch von den Bilderwelten ab, die uns geprägt haben und die wir aufrufen oder denen wir widersprechen: vom Faustrecht des Stärkeren am Klopapierregal bis hin zum trotzigen Tanz auf dem Virusvulkan.

Dabei bilden sich sicher auch Mehrfachmutationen aus Realität, Bild und Medien aus: so aktualisierte die fragwürdige Feierei einiger am Beginn der Krise das altbekannte Bild vom Tanz auf dem Vulkan, das nicht nur für unangemessene Sorglosigkeit steht, sondern vor allem für das böse Ende, das diesem Treiben folgt.

Angst in Wut transformieren

Das Magazin bento fragte bei der Polizei verschiedener Städte nach, die diese Feierei nicht bestätigen konnte. Ob nun Realität oder Medienphänomen (auch bento hatte vorher über Partys berichtet) oder vermutlich beides: die „Corona-Party“ wurde zum kollektiven Symbol für die Verantwortungslosen, in dem sich die Angst vor dem Virus kanalisieren und zur Wut transformieren konnte.

Welchem Narrativ werden wir folgen? Mir persönlich gefällt die Haltung der „Symphonie“ in „Das Licht der letzten Tage“. Diese fahrende Truppe führt Shakespeare-Stücke mit Orchesterbegleitung auf. Sie kämpfen nicht um Benzin, töten liegt ihnen fern, aber sie verteidigen sich. Auf einen ihrer nun von Pferden gezogenen Wohnwagen haben sie ein „Star Trek Voyager“-Zitat geschrieben: „Überleben allein ist unzureichend“.

Leser*innenkommentare

Smaragd

Welchem Narrativ werden wir folgen?

Ich persönlich bevorzuge immer noch Immanuel Kant. „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ veraltet vermutlich nie.

Ein weiteres Zitat: „Es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht zu wissen, was man vernünftigerweise fragen solle.“

pitpit pat

"Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen." Albert Camus