Ausstellung im Hygienemuseum Dresden: Erstarrt in der Vergangenheit

Eine Ausstellung widmet sich dem Thema Rassismus – in Dresden. Die Verantwortlichen haben Angst, die Stadt zu überfordern. Ein Besuch.

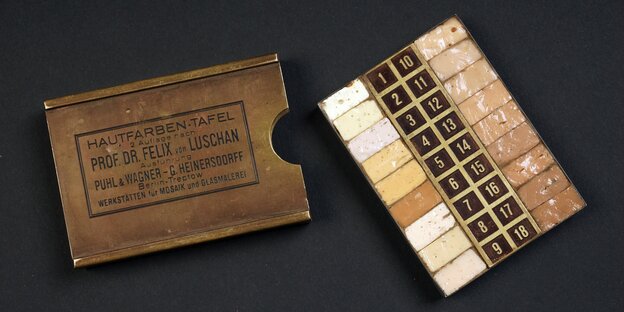

Das Hygienemuseum beschränkt sich weitgehend auf eine historische Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus Foto: Jan-Peter Kasper/FSU

DRESDEN taz | Wie riecht Pegida? Darf man so etwas fragen? Könnte man darauf eine Antwort erwarten von einer Ausstellung, die in der Hauptstadt der neuen deutschen völkischen Bewegung über Rassismus sprechen will?

Abwegig wäre eine solche sinnliche Herangehensweise keineswegs. Im Museum der Stadt New Plymouth in Neuseeland etwa können derzeit Reise und Ankunft der ersten europäischen „Siedler“ – oder wie wollen wir sie nennen? – auch mit der Nase nachvollzogen werden: Dazu setzen die Kuratoren zum Beispiel auf die Reproduktion des Geruchs von Teer, von Moder, von schmutziger Wäsche, sogar von Erbrochenem.

Die Ausstellung „Rassismus: Die Erfindung von Menschenrassen“ im Dresdner Hygiene-Museum traut sich so etwas nicht. Sie wagt es nicht, den spezifischen Ort Dresden in seiner aktuellen Verfasstheit einzufangen – und ist somit erst mal eine verpasste Chance.

Indem die Ausstellung Angst hat, Dresden zu überfordern, unterfordert sie eine Stadt, die sehr viel diverser und dynamischer ist als es die rechtsradikalisierten Intellektuellen in ihren subventionierten Elfenbeintürmen, die ängstlichen Kulturfunktionäre oder die Ü-70-Touristenmengen in der sterilen Dresdner Altstadt widerspiegeln. In den Worten der Kuratorin Susanne Wernsing: „Die gegenwärtige Situation ist sehr zurückgefahren in der Ausstellung. Dem ging eine sehr lange Diskussion voraus.“

So weit, so unbefriedigend

Umgekehrt ist es unbedingt sehr viel spannender, eine weggeduckte, im quasi DDR-Andeutungsmodus verharrende Ausstellung über Rassismus in Dresden zu sehen – am Schnittpunkt von Mittel- und Ost-, von Merkel/Macron- und Orbán/Kaczynski-Europa – als irgendein gratisaufgeklärtes Pendant somewhere in Westdeutschland.

Was und wie Dresden unsere rassistische Gegenwart in Dresden verhandelt, das ist wichtig für eine mögliche bessere Gegenwart und Zukunft in Deutschland und in Europa.

Der Ausstellung fehlen Mut und Wille zur harten Auseinandersetzung mit drängenden zeitgenössischen Fragen

Machen wir es konkret: Etwa in der Mitte der Ausstellung finden sich in einem schwarz ausgekleideten Kabinett Teile der schon auf der documenta 14 zu sehenden spot_the_silence- Installation mit Videostelen.

Dort sprechen Angehörige von Opfern des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) über ihre Erfahrungen und Gefühle. Bei meinem Besuch eine Woche nach Eröffnung gab es keinen Hinweis, was es hier eigentlich zu sehen gibt und vor allem keine Einordnung in den Kontext. Auch im Katalog fehlt jeder Verweis auf die Installation.

Schön in der Mitte bleiben

Das Ganze wirkte, als wolle man eben schön in der Mitte bleiben: Rassisten, das sind zweifelsfrei die Naziterroristen vom NSU. Hier, bitteschön, ein Raum für die Opfer – und weiter geht’s, Richtung Postkolonialismus und Aufarbeitung der gewiss üblen Geschichte der Institution Hygiene-Museum im Nationalsozialismus. Die unkritische Resonanz, die die Dresdner Ausstellung bekommen hat, zeigt, dass diese historisierende Strategie aufgegangen ist.

Wenn man mit der selbständigen Kuratorin Susanne Wernsing über solche Leerstellen der Ausstellung spricht, spürt man Vorsicht, spürt nicht die uneingeschränkte, auch erschöpfte Begeisterung für das, was man doch unter höchster Anstrengung auf die Beine gestellt hat. Was ist passiert? In einem – im üblichen Szenejargon gehaltenen – Katalogtext mit dem Titel „Intervenieren als rassismuskritische Praxis“ von Natasha E. Kelly „und Bo, eine weiße Aktivistin aus Dresden“ werden Fragen dazu aufgeworfen:

„Wie kann eine Ausstellung sich mit Rassismus auseinandersetzen, ohne ihn zu reproduzieren? Was darf gezeigt werden und was nicht? Wie kann die Multiperspektivität dieses Phänomens Berücksichtigung finden? Schnell wurde klar, dass solche und andere Fragen nicht von Kurator*innen beantwortet werden können, die alle selbst keine Rassismuserfahrungen machen. So wurden – wenn auch erst sehr spät – Expertinnen, die über Fach- und Erfahrungswissen verfügen, eingeladen, sich in den laufenden Gestaltungsprozess einzubringen.“

Rassismus, schreiben Kelly und Bo, sei auch „kein ‚Phantom‘“, wie der der Titel der Ausstellung ursprünglich heißen sollte („Anatomie eines Phantoms“). Auch ihr sei klar, sagt Susanne Wernsing: „Die Entscheidung zur Bildung einer Expert*innen- Workshopgruppe wurde spät getroffen. Es hat daher auch viele andere Akteurinnen und Akteure in diesem Feld gegeben, die es abgelehnt haben, zu diesem späten Zeitpunkt noch eingebunden zu werden, was ich sehr nachvollziehbar finde.“ Dennoch sei sie, die seit Januar 2016 an der Ausstellung gearbeitet hat, überaus dankbar für die Arbeit der Gruppe, die im August 2017 begonnen habe, als die Konzeption der Ausstellung schon sehr weit gediehen gewesen sei.

„Weiße Flecken“

Diese Beteiligung zeigt sich insbesondere an – ausgerechnet – gelben, Post-it-artigen Zetteln, die neben ausgewählten Objekten ergänzend zur – eigentlichen? – Beschriftung angebracht worden sind. Eine Erläuterung dieser doch ungewöhnlichen Praxis am Ausstellungseingang fehlte bei meinem Besuch, soll aber noch nachgereicht werden.

Es ist zweifellos richtig, dass es „weiße Flecken“ gibt, wie die Autorinnen des genannten Katalogtextes schreiben: „Dinge, die aus der eigenen gesellschaftlichen Positionierung nicht gesehen werden können.“ Bei der Frage, ob durchaus zum Tod führende rassistische Abwertungen und Ausschlüsse den Nichtbetroffenen – den potentiellen Tätern also – wenigstens im Nachhinein vermittelt werden können, widersprechen sich die Autorinnen dann allerdings: Einmal seien sie „nicht immer nachvollziehbar“, ein andermal kategorisch „nicht nachzuempfinden.“

Die Ausstellung Das Deutsche Hygiene-Museums in Dresden zeigt die Sonderausstellung vom 19. Mai 2018 – 6. Januar 2019. Sie ist in vier Teile gegliedert: Wie unterschiedlich sind wir und wo sehen wir Rassen? Wer sind wir? Wer sind die anderen? Wie wollen wir zusammenleben?

Der Katalog „Rassismus: Die Erfindung von Menschenrassen“, Hrsg.: Susanne Wernsing Christian Geulen und Klaus Vogel für das Deutsche Hygiene-Museum. Wallstein Verlag, 2018, 16,90 Euro

Der Essayband Sehr zu empfehlen: „Das Phantom Rasse. Zur Geschichte und Wirkungsmacht von Rassismus“, Hrsg.: Naika Foroutan, Christian Geulen, Susanne Illmer, Klaus Vogel, Susanne Wernsing. Böhlau Verlag, Wien/Köln, 2018, 30 Euro

Und sonst Mehr zur Ausstellung und zum umfangreichen Begleitprogramm unter: http://www.dhmd.de/ausstellungen/rassismus/

Die Sicht der „rassistisch Markierten“ ist in der Feigenblattform des gelben Zettelchens dann allerdings nur aufs Neue exotisierend, unverbindlich und unproblematisiert, bleibt eine „Ah-so-kann-man-es-auch-sehen“-Beschriftung.

Auch hier also fehlen der Ausstellung Mut und Wille zur harten Auseinandersetzung mit drängenden zeitgenössischen Fragen, fehlt die Synthese. Diese notwendige Energie schient woanders hingeflossen zu sein: „In Museen muss viel Überzeugungsarbeit geleistet werden zur Notwendigkeit, überhaupt von Rassismus betroffene beziehungsweise erfahrene Personen einzubeziehen“, beschreibt es Susanne Wernsing.

Wo ist das Europa von heute?

So sehe und erfahre ich in Dresden viel: Ich habe eine zwischen Abwehr und Mulmigkeit schwankende Wiederbegegnung mit den Elastolin-Indianern, mit denen ich als Kind – unschuldig? – Szenen aus Büchern des Dresdners Karl May nachgespielt habe; werde von einer monströsen Tabelliermaschine in Empfang genommen, mit deren Lochkarten bei der Volkszählung 1933 die deutsche Bevölkerung jüdischer Religion systematisch erfasst werden konnte: der Computer des Holocausts sozusagen. Ich sehe eine Karte von 1875, auf der das frisch gegründete Deutsche Reich sich seiner Masse und Verteilung an blonden und blauäugigen Kindern versichern muss. Ausgerechnet Bayern schneidet da sehr schlecht ab, wird „rassistisch markiert“ – obwohl damals noch ganz unumstritten die Kreuze in den Klassenzimmern hingen.

Zwei Tage nach meinem Besuch in Dresden fliege ich nach Wien. Vom Hauptbahnhof aus könnte ich in jeweils einer Stunde in drei verschiedene Länder fahren. Auf dem Weinfest in dem Dorf in der Slowakei sind alle sehr freundlich, sehr betrunken, am Mittag weiß und am Abend rot.

Der netteste und intelligenteste Mensch, den ich kennenlerne, fährt mich Montagfrüh die anderthalb Stunden nach Wien zum Flughafen, wo er arbeitet. Er hat vier Mutter-, beziehungsweise Vatersprachen: Slowakisch, Ungarisch, Bulgarisch und Deutsch. Und auf Deutsch fängt er plötzlich an, von Angela zu reden, und dass sie das ja nicht so gut gemacht hätte, dass sie die ganzen Muslime reingelassen hat, „diese Verbrecher“.

Das ist Europa heute, das ist Europas Rassismus heute. Schade, dass man davon in der Dresdener Ausstellung so wenig zu sehen, zu hören – und zu riechen bekommt.

Leser*innenkommentare

81331 (Profil gelöscht)

Gast

...wär' da nix für'n Herrn Seehofer dabei?!

WoogsRenegat

Stimme Herrn Waibel zu, das Ausstellungskonzept ist zu engstirnig und mutlos. Mir fehlt zum Beispiel die Thematisierung des linksgrünen, antisemitischen Rassismus in Deutschland, der sich gerne als Israelkritik verkleidet.

4813 (Profil gelöscht)

Gast

Von "spielen mit Elastolin-Indianern.." zum Massenmord an den Juden in einem Satz. Respekt.

Und die saufenden Osteuropäer auch gleich mit verwurschtet.

Natürlich alles Rassisten - sogar die Nüchternen.