Gruppe-Zero-Retrospektive in Berlin: Als alles noch mal neu war

Die Null im Namen der Gruppe Zero, die Ende der 50er in Düsseldorf zusammenkam und nun im Martin-Gropius-Bau gefeiert wird, stand nicht für Negation.

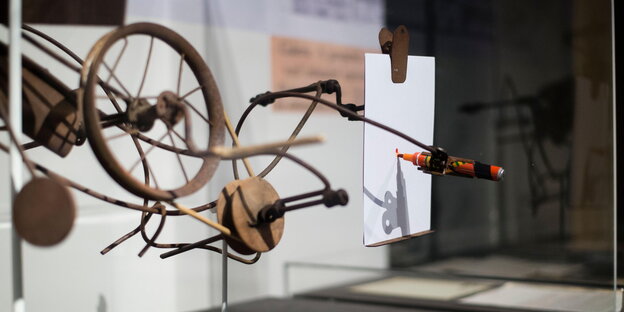

Eine „malende Maschine“ des Künstlers Jean Tinguely in der Ausstellung „Zero“. Bild: dpa

Es war schon ziemlich passend, dass die Pressekonferenz der großen Gruppe-Zero-Retrospektive im Berliner Martin-Gropius-Bau ausgerechnet zu dem Zeitpunkt stattfand, als die Sonnenfinsternis am Freitag ihren Höhepunkt erreicht hatte. Der Künstlergruppe um Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker waren die Beschränkungen des Irdischen im Grunde immer ein überflüssiges Hemmnis ihrer kreativen Ambitionen; gerade der jüngst verstorbene Piene hatte als Begründer der „Sky Art“ ein besonders inniges Verhältnis zum Kosmischen.

Während sich draußen der Mond langsam vor die Sonne schob und halb Berlin dieses Schauspiel durch Sonnenbrillen, Fotonegative, Röntgenbilder und Handys verfolgte, schien die Installation „Mond“ von Heinz Mack im großen Lichtsaal des Gründerzeitbaus die Eklipse ästhetisch zu duplizieren: Eine riesige, von der Decke hängende Scheibe dreht sich so mit und gegen ihre Beleuchtungsquellen, dass sich Licht und Schatten auf ihrer Oberfläche ununterbrochen neu organisieren. Hübsch.

Die Null im Name der Kunstgruppe, die Ende der 50er Jahre in Düsseldorf zusammenkam, hat nichts mit Negation oder Verweigerung zu tun. Die Gruppe Zero begann ihre künstlerische Arbeit mit dem Verständnis, aus dem absoluten Nichts heraus neu anzufangen. Für Künstler im Nachkriegs-Westdeutschland, die wegen der Ausradierung kunsthistorischen Wissens durch die Nazis von Dada und Surrealismus wenig wussten, möglicherweise eine legitime Annahme.

Freude am Experiment

Die Berliner Ausstellung handelt darum auch von einer Zeit, in der alles noch einmal neu war, die Vorkriegsavantgarde nur in Ansätzen wiederentdeckt und die Zukunft noch eine schöne Hoffnung – nicht die Dystopie, als die sie uns heute erscheinen mag. Das Frühwerk der Gruppe Zero war gänzlich unangekränkelt von Fortschrittsskepsis, Zukunftsängsten oder Technikfeindlichkeit, wenn auch schon von einem vagen Verständnis für die globale Verbundenheit der Schöpfung geprägt.

Die unbefangene Freude am Experiment und an den eigenen extravaganten Ideen, mit der da Ende der angeblich so muffigen 50er Jahre losgelegt wurde, fährt einem in die müden Knochen, sobald man die Ausstellungsräume betritt. Soll ich ganz viele Nägel in eine Leinwand hauen und dann alles weiß malen? Na klar! Könnte man nicht mal mit Kerzenflammen und Feuerwerkskörpern ein Bild malen? Super Idee! Und wie wär’s, wenn ich Streifen aus Aluminiumfolie an einem silbernen Ventilator befestige, sodass sie lustig in der Brise flattern, und das Ganze dann Jean Tinguely widme? Nichts wie los! Sorglos wurden kunstfremde Materialien wie Eier oder Watte verarbeitet oder mit technischen Mitteln wie Glühbirnen, Elektromotoren und Spiegeln kinetische Lichtskulpturen gebaut.

Wenn einzelne Zero-Arbeiten im städtischen Kunstmuseum gezeigt werden, wirkt das oft, als würde aus reinem Pflichtbewusstsein eine einst irgendwie wichtige, aber heute im Grunde hinfällige Station westdeutscher Kunstgeschichte abgehakt – nicht zuletzt, weil viele der kinetischen Arbeiten oft „vorübergehend außer Betrieb“ sind. Auch die Fotos von Aktionen aus dieser Zeit vermitteln in Büchern und Katalogen kein wirkliches Bild von deren Faszination. Aber schon die Neuinszenierung von Pienes Dia-Projekt „Proliferation of the Sun“ und seiner Luftskulpturen, die im vergangenen Jahr in der Neuen Nationalgalerie stattfand, zeigte, dass diese Arbeiten noch immer Power haben.

Größte Zero-Ausstellung jemals in Deutschland

Die nach Angaben der Organisatoren größte Zero-Ausstellung, die es in Deutschland je gegeben hat, zeigt die Aktivitäten der Düsseldorfer Gruppe im Kontext ihnen verbundener Künstler wie Lucio Fontana, Yves Klein, Christian Megert oder Adolf Luther als Teil der europäischen Nachkriegsavantgarde. Aber die Kuratoren haben auch Werke von Künstlern aus den Magazinen geholt, die heute nicht mehr so bekannt sind: die Objekte aus abzubrennenden Streichhölzern und die angekokelten Leinwände des Franzosen Bernard Aubertin. Zu den absoluten Höhepunkten der Ausstellung gehören selten gezeigte Arbeiten wie das wandhohe Kartonrelief von Jan J. Schoonhoven und eine unglaubliche Deckeninstallation aus Baumarkt-Styroporplatten von Herman de Vries.

Allerdings hätte bei der Präsentation der Arbeiten etwas mehr Sorgfalt nicht schaden können. Dass man nicht neben jede Arbeit ein Schildchen hängen möchte, geht als kuratorische Entscheidung in Ordnung. Die Titel der Arbeiten dann aber auf in den Ecken versteckten Zetteln nachzuliefern, auf denen die Bilder in der Größe eines Passbildes nebst Titel präsentiert werden, ist verwirrend und unübersichtlich – besonders bei Räumen, in denen die Wände voll mit monochrom weißen Gemälden oder Rasterbildflächen hängen. In Anbetracht der verwendeten ungewöhnlichen Materialien hätte man sich auch die eigentlich üblichen Informationen über die einzelnen Kompositionselemente gewünscht.

Da bleibt dann nichts anderes übrig, als selbst das Rätsel lösen, ob es sich bei der weißen Leinwand vor der eigenen Nase nun um Günther Ueckers „Informelle Struktur“, Jef Verheyens „Witte Ruimte“ oder Piero Manzonis „Achrome“ handelt. Oder, um genauer zu sein, Manzonis „Achrome“ von 1959, Manzonis „Achrome“ von 1958–1959 oder Manzonis „Achrome“ von 1958–1960. Die sehen sich nämlich leider schon an der Wand ziemlich ähnlich. Auf ihren weiß-auf-weißen Reproduktionen im Thumbnail-Format ist gar kein Unterschied mehr auszumachen.

Archivfilme bleiben tonlos

Vollends rätselhaft bleiben die Videos, die ohne Ton auf Monitoren im iPad-Format vor sich hin flimmern. Dass es sich bei den Aufnahmen von dem Mann mit den Spiegeltürmen in einer Wüste um Heinz Macks mit diversen Preisen bedachten Fernsehfilm „Tele-Mack“ von 1968 handelt, muss man wissen; in der Ausstellung erfährt man nicht, dass dieser Film, der Macks Glas- und Spiegelskulpturen im grellen Sonnenlicht der Sahara zeigt, eine Art Apotheose seines gesamten Schaffens war. Und im Grunde sogar ein frühes Werk der Land Art. Auch warum die zahlreichen, aus den Archiven gehobenen Fernsehnachrichtenfilme – inklusive möglicherweise hochinteressanter Künstlerinterviews – ohne Ton und auf sich wellenden Projektionsflächen gezeigt werden, bleibt das Geheimnis der Kuratoren.

In ersten Kritiken der Ausstellung empfanden einige Rezensenten, dass manche der gezeigten Werke heute altmodisch wirkten. In der Tat kann der – in der Ausstellung unglücklich in einem Durchgangsraum platzierte – „Zero Raum“ voller Lichtskulpturen möglicherweise nicht mit der Überwältigungsästhetik eines Ólafur Elíasson mithalten. Coole Post-Internet-Skulpturen aus dem 3-D-Drucker mögen slicker wirken.

Aber in einer Kultur, die von einer Faszination mit der eigenen Vergangenheit eingefangen scheint wie die Mücke im Bernstein, und in der die richtigen Referenzen und geschmackssichere Zitate oft schöpferische Energie ersetzen, haben die Zero-Arbeiten den Vorteil eines beherzten Willens zum Neuanfang – auch wenn der nicht so schaumgeboren gewesen sein mag, wie es die Künstler im kulturellen Vakuum der Nachkriegszeit offenbar geglaubt haben.