Innovationsjournalismus vernachlässigt: Ein Phantomressort

Die Unterstützung von Innovationen ist ein Schwerpunkt in der EU-Forschungsförderung. In den Medien ist darüber wenig zu erfahren.

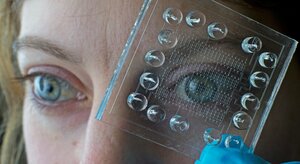

Produktionsstraße bei VW in Wolfsburg: Ohne Innovationen haben die Hersteller auf dem Weltmarkt keine Chance Foto: dpa

BERLIN taz | Frühjahrsempfang in der Berliner Zentrale der Leibniz-Gemeinschaft, der fünftgrößten Forschungsorganisation des Landes. Der EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, Carlos Moedas, ist Mitte März aus Brüssel gekommen und hält eine wichtige Rede über das kommende 9. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union, das stark auf die Förderung von Innovationen setzen will. Es geht um mehr als 100 Milliarden Euro. Später besucht er die neue deutsche Forschungsministerin Anja Karliczek. Einiges los ist in der Forschungs- und Innovationspolitik.

Die deutsche Öffentlichkeit erfährt nichts davon, zumindest nicht über die Medien. Kein Journalist hält das Event in seiner Tagesberichterstattung für erwähnenswert, das Thema Innovationspolitik schon gar nicht.

„Man kann sich schon wundern, dass eine zentrale Weichenstellung in der europäischen Forschungspolitik für die nächsten Jahre so wenig Beachtung findet“, ist später die Reaktion von Leibniz-Präsident Matthias Kleiner. „Das wird der Tragweite des Themas für die Wissenschaft nicht gerecht.“

Dabei ist Deutschland eines der innovationsstärksten Länder weltweit, liegt in den Rankings meist auf einer der ersten fünf Positionen. Die Bedeutung von Innovation – der Übertragung von Forschungserkenntnissen in die wirtschaftliche Anwendung – nimmt immer weiter zu. Im Journalismus, in den deutschen Medien, bildet sich das jedoch nicht ab. Es gibt keinen Innovationsjournalismus in Deutschland. Warum ist das so?

Andreas Schümchen kennt vielleicht die Antwort. Er ist seit dem Jahr 2000 Professor für Journalistik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und bietet dort die Studiengänge Technikjournalismus/PR und Technik- und Innovationskommunikation an. Am Montag hat das neue Semester begonnen, zu dem sich 15 neue Studierende eingeschrieben haben. „Innovationsthemen fallen durch das Raster des Ressortdenkens in den Redaktionen“, lautet Schümchens Erklärung. Für die Wirtschaftsredaktion ist Innovation zu theoretisch und forschungslastig. Für die Wissenschaftsredaktion zu anwendungsnah.

„Innovationsjournalismus ist ein mühsames Kapitel“, so seine Erfahrung. „Innovationskommunikation funktioniert dagegen besser“ – etwa als PR-Beilagen in den Zeitungen. Geld ist der Treiber, Innovation als Geschäftszweck.

„Einen klar abgrenzbaren Innovationsjournalismus kann ich kaum erkennen“, sagt Michael Carl von der Leipziger Zukunftsagentur 2b AHEAD ThinkTank („vorne sein“), die auch schon Innovationskonferenzen für den Berliner Senat veranstaltet hat. Und er fügt kritisch hinzu: „Ich bin auch nicht sicher, ob er tatsächlich fehlt.“ Die Zukunft, findet Carl, „hat in der deutschen Medienlandschaft einen viel zu geringen Stellenwert und kaum einen kräftigen Fürsprecher.“ Die Journalisten begnügten sich „mit der Aufbereitung spannender Forschungsergebnisse und einzelner neuer Geschäftsmodelle“. Vernachlässigt würden die „technologischen Entwicklungssprünge“, wie Künstliche Intelligenz oder Autonomes Fahren, „die Wünsche, Bedürfnisse und Normalitäten der kommenden Jahre bestimmen werden“.

Die Zukunft hat in der deutschen Medienlandschaft einen viel zu geringen Stellenwert

So wenig wie in den Medien, so wenig hat der Innovationsjournalismus auch in der Wissenschaft reüssieren können. Internationaler Promotor auf diesem Feld war der schwedische Wissenschaftler David Nordfors, der 2003 sein Konzept eines „Innovation Journalism“ veröffentlichte und in den Folgejahren an der kalifornischen Stanford University eine internationale Konferenz für Innovationsjournalismus veranstaltete. Sie fand achtmal statt, zuletzt 2011, an der auch Schümchen teilnahm. Schümchen versuchte dann, das Konzept nach Deutschland zu übertragen, und hob – mit der Logistiktochter der Deutschen Post DHL als Sponsor – den „Deutschen Preis für Innovationsjournalismus“ aus der Taufe (3.000 Euro Preisgeld). Dreimal wurde er seit 2012 vergeben, unter anderem für Reportagen über Kunstfleisch, dann hatte der Sponsor das Interesse verloren. Eine innovative Fortsetzung wurde nicht gefunden. Schümchen: „Wir hatten damals überlegt, statt Personen innovative Projekte auszuzeichnen.“

Überlebt hat bis heute die wichtigste deutsche Auszeichnung für Technikjournalismus, der „Punkt“-Preis der Akademie für Technikwissenschaften Acatech (5.000 Euro). Die Anzahl der Bewerbungen hat sich von 68 im Jahr 2008 auf 151 in 2016 bei den Textjournalisten mehr als verdoppelt. Weitere Kategorien sind Foto (2017: 87) und Multimedia (44). Bei den Inhalten „stehen Technologien im Vordergrund, beispielsweise in den Bereichen Erneuerbaren Energien, Industrie 4.0 oder Big Data/IT/Internet“, teilt Acatech der taz auf Anfrage mit. „Die gesellschaftlichen und innovationspolitischen Implikationen werden davon ausgehend erörtert“. Allerdings: „Der Anteil an Einsendungen, die sich ausschließlich mit innovationspolitischen Rahmenbedingungen beschäftigen, ist gering.“ Die Innovationspolitik, ein Residualthema.

In bester Gesellschaft

Ungeachtet ihrer Förderaktititäten hat die acatech-Akademie aber auch ihre Probleme mit dem deutschen Innovationsjournalismus. Die Jahresevents im Berliner Schauspielhaus finden, anders als früher, heute kaum noch Beachtung in den Medien. Besonders frappierend: Nicht einmal der Auftritt des Staatsoberhaupts im Oktober 2016 – Joachim Gauck hielt die Festrede zum Robotikthema „Mensch und Maschine – in bester Gesellschaft?“ – wurde in den Medien gewürdigt. Dabei wären kritische Bemerkungen eindeutig angesagt gewesen. Auch hier wieder: die redaktionelle Organisation – das Politikressort geht nicht zur Wissenschaft, das Wissenschaftsressort macht keine Politik – verhindert gesellschaftliche Innovationsdebatten.

Ähnlich ergeht es den Jahresberichten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und dem von ihr mitveranstalteten „Forschungsgipfel“, einer Highlevel-Veranstaltung zur Innovationspolitik in Deutschland, die am kommenden Dienstag erneut in Berlin stattfindet. Der Leiter der EFI-Kommission, Dietmar Harhoff, Direktor am Münchner Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, sieht zwar einen Pfeil nach oben, wenn er bemerkt: „Generell hat die Berichterstattung zu Innovationsthemen in den letzten Jahren deutlich zugelegt und ist detaillierter und fachkundiger geworden.“ Aber sie reiche „in Tiefe und Umfang noch nicht an die Berichterstattung in den USA heran“, ergänzt Harhoff, der regelmäßig Gast im Silicon Valley ist. „Es gibt noch viel Luft nach oben.“ Die Berichterstattung über die bisherigen Forschungsgipfel, die neben der EFI-Kommission die Nationalakademie Leopoldina und den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft als Mitveranstalter haben, bewertet Harhoff mit den Worten: „Fair, konstruktiv-kritisch, aber nicht sehr ausführlich. Über wesentliche Themen in einigen Diskussion wurde nicht berichtet.“

Und wie könnte aus Harhoffs Sicht die Situation des Innovationsjournalismus verbessert werden? „Es gilt, die Akteure aus Politik, Wissenschaft und Medien öfter zusammenzubringen und die zum Teil komplexen Themen noch transparenter und leichter fassbar zu machen“, antwortet der Wirtschaftsprofessor. Die Wissenschaft müsse „aus dem Elfenbeinturm heraustreten“ und in ihre Prozesse und Systeme mehr Einblick geben. Harhoff: „Aber die Journalisten müssen sich auch auf den Diskurs einlassen.“ Der Forschungsgipfel nächste Woche kann als Probe aufs Exempel gelten.