Kolumne Der Rote Faden: Das Echte und das Unechte

Von der schnellen Welt, der falschen Theorie, dass der Mindestlohn auf die Arbeitslosenzahlen geht und anderem brandneuen Weltwirtschaftswissen.

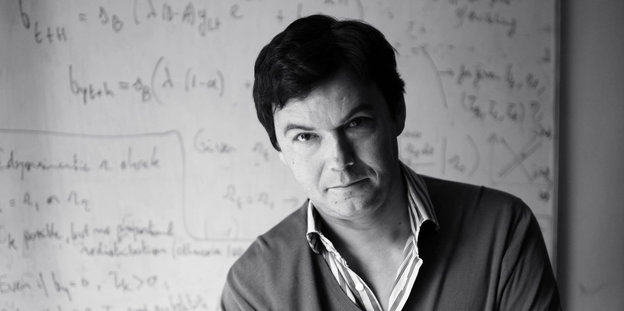

So sieht ein Mann aus, der Bestsellerliste und Wirtschaftswissenschaften in sich vereint: Thomas Piketty. Bild: ap

In der modernen Welt ist ja alles bekanntlich pfeilschnell, die Hochfrequenzhändler an den Börsen raufen sich um die Plätze am Ende der Hochgeschwindigkeitskabel, um ein paar Bruchteile von Nanosekunden schneller zu sein; aber Amazon, das ich nur im Notfall konsultiere, brauchte dann doch drei Wochen, bis Thomas Pikettys „Capital in the Twenty-First Century“ auf meinem Tisch lag.

Das Buch wird ja als Wasserscheide der Wirtschaftswissenschaft gefeiert, der amerikanische Nobelpreisträger Paul Krugman, der Papst und ich, wir lesen es gerade gleichzeitig. Es gilt als Buch des Jahrzehnts, und tatsächlich markiert es eine Wende in der Wirtschaftswissenschaft: Dass Marktergebnisse fair, nützlich oder sonst irgendwie erstrebenswert seien, kann nach der Lektüre selbst der weltfremdeste Marktradikale nicht mehr behaupten.

Aber was macht ein Buch einflussreich? Natürlich, Qualität gehört dazu, ist aber keine hinreichende Bedingung. Es gibt ja Tausende brillante Bücher, die nicht einflussreich werden, bei denen die Brillanz, die meist ja auch mit Kompliziertheit einhergeht, Einfluss geradezu verhindert. In der Realität gilt: Ein Buch ist dann einflussreich, wenn alle Welt behauptet, dass es einflussreich sei.

Grob gesprochen kann man Pikettys Buch kapitalismuskritisch nennen, es hat These und Theorie, aber seine Kirche ist auf dem Fels der Empirie gebaut. Piketty räumt alle bisherige Theorie beiseite, indem er sagt, sie habe zwar schöne Thesen, aber unzureichendes Faktenmaterial, während er sich durch die Zahlen der Ungleichheitsentwicklung gegraben hat. Und die Krankheit der Wirtschaftswissenschaft ist, dass sie ihre eleganten mathematischen Modelle liebt, aber sich um die Wirklichkeit nicht schert. Also um das, was man das echte Leben nennt.

Man sieht das aktuell auch an der Mindestlohndebatte in Deutschland. Da wird jetzt erstens von interessierter Lobbyistenseite schon gewarnt, dass die Preise beim Bäcker, die der Taxis, der Friseure und sonst wo kräftig anziehen werden. Die liberale Wirtschaftstheorie schiebt dann noch nach, da die Unternehmen sich die höheren Lohnkosten nicht leisten könnten, werde Arbeitslosigkeit die Folge sein.

Nun gibt es aber auch Ökonomen im Geiste Pikettys, die sich empirisch angesehen haben, ob das stimmt. Wenn es denn so wäre, müsste doch in Ländern – oder in Bundesstaaten, etwa der USA –, in denen Mindestlöhne eingeführt oder erhöht wurden, ein Anstieg der Arbeitslosigkeit nachzuweisen sein. Ist er aber nirgends. Es stellt sich bei Betrachtung der ökonomischen Realität nämlich heraus, dass die Taxifahrer, die dann mehr Geld bekommen, ihr Geld beim Bäcker und beim Friseur ausgeben (das gilt auch vice versa und kreuzweise), sodass die Unternehmen zwar höhere Kosten, aber auch mehr Einnahmen haben, weshalb sich der Effekt mindestens neutralisiert. Manche Studien legen sogar nahe, dass die Wirtschaftsbelebung durch Mindestlöhne Arbeitsplätze schafft.

So schlägt die Wirklichkeit also das Modell. Ich muss übrigens zugeben, dass mir das Argumentationsmuster, das ich gerade entfalte, nicht ganz gefällt. Das „echte Leben“ gegen „abstrakte Modelle“ in Stellung zu bringen, ist mir nicht nur sympathisch. Theorie- oder gar Intellektuellenfeindlichkeit ist meine Sache nicht, in der Beschwörung der Wirklichkeit kann ein ordentlicher Schuss Romantik und ein Ressentiment gegen das Denken stecken.

Orwell im Kopf

„Heilige sollte man immer für schuldig halten, solange nicht ihre Unschuld bewiesen ist“, schrieb George Orwell einmal, und der Satz kam mir in den Kopf, als die beiden lebenden Päpste zwei ihrer Vorgänger zu Heiligen erklärten. Ich persönlich bin kein Heiliger, ich kann auch nicht Wasser in Wein verwandeln, auch wenn ich eine gewisse Übung darin entwickelt habe, die Gegenrichtung zu praktizieren. Womit wir wieder bei Orwell sind, der ein paar Seiten weiter formulierte: „Zweifellos sind Alkohol, Tabak usw. Dinge, die ein Heiliger meiden sollte, aber auch Heiligkeit ist etwas, was menschliche Wesen vermeiden sollten.“

Das echte Leben menschlicher Wesen, mit ihren Idealen und ihrem Scheitern, hielt Orwell gegen die lebensfeindlichen, asketischen Ideale des „Heiligen“ hoch. In der Entscheidung zwischen Gott beziehungsweise irgendeinem anderen abstrakten Ideal und den Menschen solle man sich für die Menschen entscheiden, fürs Leben, für die Treue und den Verrat; für die Wirklichkeit also, die komplex und widersprüchlich ist, in der man nie nur gut sein könne.

Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Theorie und die Empirie, das Denken und das Leben wählen. Aus mir wird eben nie ein Heiliger.