Nachruf Eduardo Galeano: Schlüssellöcher ins Universum

Der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano fand polemische und poetische Worte für Ausbeutung und Ausgrenzung. Er wurde 74 Jahre alt.

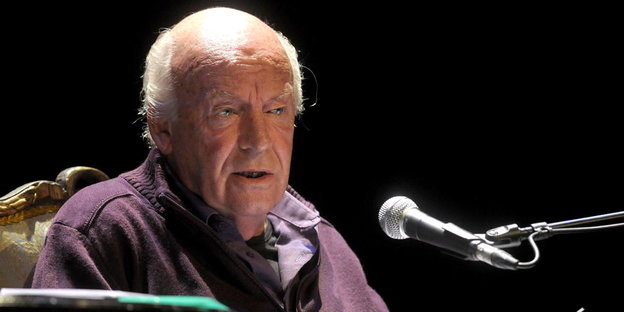

Eduardo Galeano im April 2012. Bild: ap

Uruguay trauert. Am gestrigen Dienstag haben Tausende von Eduardo Galeano Abschied genommen, der im Parlamentsgebäude von Montevideo aufgebahrt war. Am Montag war der Wortkünstler 74-jährig einem Lungenkrebs erlegen, der zuerst 2007 diagnostiziert worden war.

Galeano pflegte seine Interviewer im Café Brasilero zu empfangen, einem der wenigen traditionellen Lokale, die in Montevideos Altstadt übrig geblieben sind. „Diese Cafés waren meine Universität“, erinnerte er sich, „sechs Jahre bin ich zur Grundschule gegangen, ein Jahr zur Oberschule. Den Rest lernte ich an den Kaffeehaustischen, indem ich die Ohren aufsperrte und den großen anonymen Erzählern lauschte.“

Expräsident José Mujica, der ihn jüngst noch besucht hatte, bezeichnete den linken Kultautor als „Autodidakten, der an sich feilte, ein unermüdlicher Forscher, der den unglaublichsten Menschen unseres Kontinents lauschte – er war ein Auserwählter, der uns Lateinamerikanern in den letzten 30, 40 Jahren Würde gegeben hat.“

Doch nicht nur Uruguay trauert, sondern Millionen in ganz Lateinamerika und in aller Welt – Altlinke, AktivistInnen, Studierende, Fußballfans. 1971 gelang dem gerade 31-jährigen Journalisten mit dem Essay „Die offenen Adern Lateinamerikas“ ein Bravourstück, das bald zu dem Klassiker linker Imperialismuskritik avancierte. Polemisch, parteiisch und bisweilen poetisch schilderte er die Ausbeutung des Subkontinents durch europäische Kolonisatoren, nordamerikanische Multis und ihre einheimischen Helfershelfer sowie den Widerstand der Eroberten. Die Militärdiktaturen Uruguays, Chiles und Argentiniens setzten es auf den Index.

Launige Selbstkritik

2009 war das Werk wieder in aller Munde, als Venezuelas Präsident Hugo Chávez seinem US-Kollegen Barack Obama ein Exemplar davon überreichte. Anschließend schnellte es in der Amazon-Bestsellerliste nach oben, im Peter-Hammer-Verlag erschien es wenig später in neuer Übersetzung.

Einiges Aufsehen erregte Galeano vor einem Jahr, als er auf der Buchmesse von Brasília auf eine Frage nach den „Offenen Adern“ mit einer launigen Selbstkritik regierte: „Nach so vielen Jahren fühle ich mich diesem Buch nicht mehr so verbunden wie damals, als ich es schrieb. Ich habe andere Sachen ausprobiert. Es sollte ein Buch politischer Ökonomie werden, bloß hatte ich dafür noch nicht die nötige Ausbildung. Ich bereue nicht, dass ich es geschrieben habe, aber das ist eine überwundene Etappe. Ich wäre nicht mehr fähig, es wieder zu lesen, da würde ich in Ohnmacht fallen. Für mich ist diese traditionelle linke Prosa todlangweilig.“

Eine inhaltliche Distanzierung war dies keineswegs, Galeano skizzierte lediglich seine stilistische Wandlung hin zum Literaten, dessen unverwechselbare Schreibweise sich zunehmend herkömmlichen Kriterien entzog. Bereits in den 1980ern hatte er sich der kurzen historischen Prosa zugewandt. Die Lateinamerika-Trilogie „Erinnerung an das Feuer“ war das erste Werk dieses Genres. In Hunderten chronologisch geordneten kleinen Geschichten schlug er einen Bogen von indigenen Schöpfungsmythen bis zur Gegenwart, penible Quellenangaben eingeschlossen.

Seine rege publizistische Tätigkeit, die er bereits als Jugendlicher aufgenommen hatte, setzte er bis in die letzten Jahre fort. So gehörte er 1985, nach der Rückkehr aus dem Exil, zu den Gründern der linken Wochenzeitung Brecha. In seinen Büchern („Das Buch der Umarmungen“, 1991, oder „Wandelnde Worte“, 1999) verfeinerte er das Genre der Kurzprosa: „Für die kurzen Texte brauche ich am längsten“, bekannte er in einem Interview Ende 2004, „mir gefällt der kleine Raum, die Konzentration. Es sind Gedichte, die so tun, als wären sie Prosa.“ „Zeit die spricht“ hieß die damals erschienene Sammlung von 333 kurzen Geschichten.

Feingliedrige Vignetten

„Meine Weltsicht geht aus vom Respekt für alles, was verachtet wird, für die kleinen, scheinbar unbedeutenden Dinge und von meinem tiefen Misstrauen gegenüber allem Großkotzigen, Spektakulären, Mächtigen“, sagte Galeano. „Bei dieser extrem konzentrierten Literatur fühle ich, dass Hand und Handschuh zusammenpassen, denn es ist eine Hommage an die ganz kleinen Dinge.“ Ergänzt hat er die Texte durch kleine Vignetten aus der peruanischen Region Cajamarca, in einer „Übereinstimmung zwischen Bild und Wort, die wiederum der Korrespondenz zwischen Form und Inhalt entspricht“.

Solche feingliedrigen Vignetten waren längst zu einem Markenzeichen seiner Werke geworden. 2008 folgte „Fast eine Weltgeschichte: Spiegelungen“, gleich 600 solcher Miniaturen. Wieder gab Galeano den „Unsichtbaren“ eine Stimme, vor allem „den Frauen, den Schwarzen, den Indígenas, den Menschen des Südens“. „Manchmal schreibe ich mir etwas auf, damit ich es nicht vergesse, dann bearbeite ich es, ausgehend von einer Skizze, einem Gekritzel“, beschrieb er seine Arbeitsweise, „oft fängt es mit den winzigen Notizbüchern an, die ich immer in der Hosentasche habe.“

2011 erschien „Kinder der Tage“, 365 Miniaturen wie Kalenderblätter, für die ebenfalls gilt: „Schlüssellöcher, durch die man das Universum sehen kann: vom Kleinen aus das Große, vom Besonderen das Universelle, von dem, was winzig erscheint, das, worauf es wirklich ankommt“. Dieses Buch überarbeitete er „elf Mal von A bis Z, in meinem permanenten Krieg gegen die Inflation der Wörter“.

Verwandt mit der Natur

Auch wenn Galeano seinen politischen Grundüberzeugungen treu geblieben ist und die linken Regierungen Südamerikas mit kritischer Sympathie begleitete: Sein literarisches Werk steht in deutlichem Kontrast zur überbordenden, oft sinnentleerten Rhetorik bis hin zur Geschwätzigkeit, die die politische Kultur Lateinamerikas bisweilen auszeichnet. Chávez oder Evo Morales verteidigte er stets und zeigte Verständnis für die engen Spielräume der progressiven Staatschefs. Bei der Amtseinführung des bolivianischen Indígena-Präsidenten 2006, der ihn noch Anfang März besuchte, war er ebenso dabei wie zweieinhalb Jahre später, als der Befreiungstheologe Fernando Lugo in Paraguay die Präsidentenbinde umgehängt bekam.

Damals setzte er sich für seinen nicaraguanischen Freund Ernesto Cardenal ein und sorgte hinter den Kulissen mit dafür, dass der Autokrat Daniel Ortega nicht nach Asunción kam. In Uruguay engagierte er sich gegen die Eukalyptus-Monokulturen und wurde deshalb jahrelang von alten Freunden der gemäßigten Linksregierung geschnitten. Der seit Kurzem erneut amtierende Staatschef Tabaré Vázquez trug es ihm bis zuletzt nach.

„Die Indígenas lehren uns, dass wir Teil der Natur sind, Verwandte aller, die Beine, Pfoten, Flügel oder Wurzeln haben“, schrieb er 2010 in seinem Grußwort zum alternativen Klimagipfel im bolivianischen Cochabamba, „die Menschenrechte und die Rechte der Natur sind zwei Namen für dieselbe Würde.“ Darauf, dass die linken PräsidentInnen Südamerikas, ob sozialdemokratisch oder „boliviarianisch“, weiterhin auf Wachstum um jeden Preis setzen, reagierte er mit leiser, aber bestimmter Kritik, ebenso, wie er sich stets für Pressefreiheit und Pluralismus in Kuba einsetzte.

Jenseits politischer und intellektueller Vorlieben vergrößerte sich Galeanos Fangemeinde schlagartig, als 1995 sein Bestseller „Der Ball ist rund“ erschien. „Fußball ist ein Zauberreich, in dem alles passieren kann“, pflegte er den kolumbianischen Trainer Francisco Maturana zu zitieren. Und in Brasília erzählte er schmunzelnd, wie seine Begegnungen mit dem legendären, 2011 verstorbenen Mittelfeldregisseur Sócrates verliefen: „Ich wollte nur über Fußball reden, und er nur über Politik.“