Psychologin über Lebendorganspenden: „Frauen fühlen sich dazu aufgerufen“

Warum entscheiden sich Menschen für eine Lebendorganspende? Und warum spenden Frauen häufiger? Ein Gespräch mit Psychologin Merve Winter.

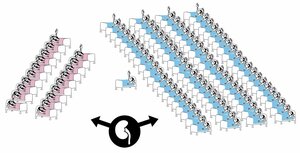

62 Prozent der Nierenlebendspenden stammten in Deutschland 2017 von Frauen Illustration: Juliane Pieper

taz am wochenende: Frau Winter, deutlich mehr Frauen als Männer erklären sich zu einer Lebendorganspende bereit. Nicht nur in Indien, auch in den USA, Spanien oder Deutschland. Woran liegt das?

Merve Winter: Dieses Ungleichgewicht der Geschlechter kann man in der Tat weltweit beobachten. Frauen fällt aufgrund ihrer Sozialisation und der Rollenerwartungen in der Regel die Aufgabe des Sichkümmerns zu, sie fühlen sich da auch stärker angesprochen als Männer. Das sehen wir etwa in der Pflege und der Care-Arbeit, wo Frauen den weitaus größeren Teil leisten. Offenbar wirken diese Rollenbilder auch bei der Entscheidung für eine Organspende. Hinzu kommen kulturelle und ökonomische Faktoren, die aber meist miteinander verwoben sind.

Wie meinen Sie das?

Wenn der Mann der einzige Verdiener der Familie ist und ein Kind nierenkrank wird, ist es im ökonomischen Interesse der Familie, dass der Mann keinen Verdienstausfall erleidet und jemand anderes spendet. Der Mann ist aber ja nicht durch Zufall der einzige Verdiener, sondern aufgrund der Geschlechterrollen.

Es fällt auf, dass der Iran hier eine Ausnahme ist. Dort spenden mehr Männer als Frauen. Wie ist das zu erklären?

Das liegt an dem staatlich eingeführten Organhandel. Der Spender bekommt für eine Niere eine Entschädigung, die ungefähr die Höhe eines Jahreseinkommens beträgt. Zudem erhalten Spender noch ein Geschenk des Empfängers. Interessant ist, dass der größere Männeranteil hier auf fremde Spender zurückgeht. Auf der privaten Ebene, auf der Spender und Empfänger miteinander verwandt sind, spenden auch im Iran mehr Frauen als Männer.

Männer kriegt man also vor allem mit Geld?

Ja, oder zumindest kann man sagen, dass sie von Bonussystemen stärker angesprochen werden. Das zeigen auch repräsentative Umfragen in Deutschland. Da waren mehr Männer als Frauen der Ansicht, dass nur derjenige überhaupt als Empfänger in Betracht kommen sollte, der selbst einen Spenderausweis hat. Und finanzielle Entschädigungen für eine Spende befürworteten in Deutschland auch mehr Männer als Frauen.

Merve Winter

Foto: Psychologische Hochschule Berlin

ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Psychologischen Hochschule Berlin. Außerdem arbeitet sie als psychologische Gutachterin für das Universitätsklinikum Leipzig. Sie hat über die „Psychologie der Lebendorganspende“ promoviert.

Sie haben für eine Studie 20 Spender-Empfänger-Paare zu ihrer Entscheidung befragt. Gibt es Geschlechterunterschiede bei der Motivation?

In dem Wunsch, zu helfen, unterscheiden sich spendende Mütter, Väter, Brüder oder Schwestern erst mal nicht. Aber was ich spannend fand, ist, dass sich Frauen aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation und ihrer Rolle als Mutter, Tochter oder Schwester stärker verantwortlich fühlen. Sie fühlen sich meist als Erste dazu aufgerufen, zu spenden. Wenn es mehrere Personen gibt, die spenden könnten, wird es vermutlich eine Frau sein, die spendet, weil sie das auch so möchte. Männer spenden eher in einer Zwangssituation, wenn sich sonst niemand findet.

Die Hemmschwelle davor, dieses Opfer zu bringen, ist für Frauen niedriger, meinen Sie?

Das kann man so sagen. Diese Erwartungen werden aber auch aus ihrem Umfeld ständig an Frauen herangetragen. Ich habe mit einer Frau als potenzieller Spenderin für ihren Mann gesprochen, die Zweifel hatte, ob das für sie die richtige Entscheidung ist. Sie hat mit ihren Freundinnen darüber geredet, und die haben ihr gesagt, dass sei für sie als Ehefrau schon der Weg, den sie zu gehen habe.

Wie ist es mit den Geschlechterrollen bei den Empfängern?

Das ist für Männer oft viel schwieriger als für Frauen. Männer, die von ihrer Ehefrau eine Niere oder einen Teil der Leber bekommen, fühlen sich oft depotenziert. Sie sind nicht mehr die Starken, sondern in einer Position der Schwäche, angewiesen auf ihre Partnerin. Andersherum fällt es Frauen leichter, ein Organ ihres Mannes anzunehmen. Sie fühlen sich dadurch nicht abgewertet.

Wie sind Sie bei Ihrer Studie genau vorgegangen?

Ich habe Interviews kurz vor der Spende geführt. Die Leute befinden sich da auf der Zielgeraden, die psychologische Begutachtung haben sie zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich. Bemerkenswert war, dass ich in den Interviews über Entscheidungsprozesse relativ wenig erfahren habe. Die wurden von den Betroffenen selbst oft nicht als solche erkannt. Ich hörte oft: „Da musste ich nie drüber nachdenken. Das ist doch selbstverständlich.“ Ich nenne das einen Selbstverständlichkeitsdiskurs, es wird nicht hinterfragt.

Das sehen Sie kritisch?

Es ist ein heikler Punkt, weil es da eine starke Verquickung von Zwang und Freiwilligkeit gibt. Im deutschen Transplantationsgesetz wird ja die Verwandtschaft ersten oder zweiten Grades oder eine vergleichbare Nähe für eine Lebendspende gefordert. Aus psychologischer Sicht muss man aber sagen: Diese emotionale Nähe macht die Bestimmung der Freiwilligkeit schwieriger. Wie frei können Sie entscheiden, wenn Ihr Bruder oder Ihr Kind schwer krank ist? Der medizinische Fortschritt macht es möglich, dass Sie helfen können. Aber Sie können nicht mehr gut nicht spenden. Es gibt quasi einen gesellschaftlichen Imperativ.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.

Sie führen auch psychologische Begutachtungen im Vorfeld von Lebendorganspenden durch. Wie gehen Sie da vor?

Ich versuche, den Spenderinnen und Spendern die Ambivalenzen bewusst zu machen und Raum für Zweifel zu geben. Zuerst führe ich ein gemeinsames Gespräch mit dem Spender-Empfänger-Paar, anschließend Einzelgespräche mit beiden. Ziel ist es, sich ein Bild von der Lebens- und Spendesituation zu machen. Das ist notwendig, um abklären zu können, ob es Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Mir geht es dabei nicht darum, jemanden vom Spenden abzuhalten. Viele potenzielle Spenderinnen und Spender sind aber so euphorisiert von ihrem Vorhaben, dass sie kaum für die Risiken zugänglich sind. So ein Eingriff ist etwas anderes als eine Zahn-OP, das sollte man sich immer bewusst machen.

Ihr psychologisches Gutachten fließt in die Entscheidung der Ethikkommission ein, die entscheidet, ob die Klinik die Lebendspende durchführt. Wann raten Sie zur Ablehnung?

Es gibt Konstellationen, da hat man wirklich Bauchschmerzen. Wir haben zum Beispiel einmal einen 85-Jährigen abgelehnt, der von seinem 60-jährigen Sohn eine Niere haben wollte. Das hielten wir nicht für angemessen. Es gibt auch zunehmend Empfänger, die mit der Haltung auftreten, sie hätten ein Recht auf ein neues Organ. Das Bewusstsein, dass das ein großes Geschenk ist, droht da verloren zu gehen.

Vergangene Woche hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Nierenspendern, die nicht richtig über die Risiken einer Spende aufgeklärt wurden, Schadenersatz zusteht. Das Urteil hat für einiges Aufsehen gesorgt.

Mich hat das für die Betroffenen gefreut. Dahinter steht ja eine lange Leidensgeschichte: Jemand spendet eine Niere, und danach geht es ihm schlecht, er kann nicht mehr richtig arbeiten und muss sehr lange für sein Recht kämpfen. Auch wenn das Einzelfälle sind, stärkt das nicht gerade das Vertrauen in die Lebendspende. Das Urteil nimmt die Ärzte jetzt noch mal neu in die Pflicht, richtig aufzuklären. Ich sehe als Psychologin aber auch die andere Seite – die Schwierigkeit, Menschen, die in einer solchen Situation spenden und helfen möchten, mit dieser Risikoaufklärung wirklich zu erreichen. Darauf zielte ja das Argument der Gegenseite ab, dass es eine hypothetische Einwilligung des Spenders gegeben habe. Ich erlebe viele Spender, die so wild entschlossen sind, dass man ihnen erzählen kann, was man will, sie werden auf jeden Fall spenden.

Wie beurteilen Sie die gesellschaftliche Debatte über die Organspende insgesamt?

Ambivalent. Ich sehe das Problem mit den langen Wartelisten und den geringen Spendezahlen. Das könnte man durch eine Gesetzesänderung, eine Widerspruchsregelung, wahrscheinlich ändern. Diese ist aber politisch derzeit nicht gewollt. Was mich stört, ist der hochgradig moralisierende Diskurs. Es wird so getan, als gäbe es ein Anrecht auf die Organe der Mitbürgerinnen und -bürger. Politiker aller Parteien bezeichnen es quasi als „Bürgerpflicht“, einen Organspendeausweis zu tragen. Ich finde es aber schwierig, wenn andere Menschen für den eigenen Gesundheitszustand in Haftung genommen werden. Menschen sterben dann nicht, weil sie schwer krank waren, sondern weil zu wenige Organe gespendet wurden. Da werden Kausalitäten verdreht.

Leser*innenkommentare

TurboPorter

Schon merkwürdig, bei einigermassen klaren somatischen Diagnosen als erstes die Küchenpsychologie zur Erklärung zu holen.

Haben Männer häufiger Nierenkrankheiten, die eine Transplantation nötig machen: DAS wäre die allererste Frage, die zu beantworten ist. Sind Frauen als Spender vielleicht gesünder und geeigneter (Männer sterben nach wie vor ein halbes Jahrzehnt früher als Frauen) - auch eine Frage, die geklärt werden sollte. Haben Frauen mit Nierenkrankheiten vielleicht häufiger gar keinen Partner (mehr)?

mowgli

Zitat: „Was mich stört, ist der hochgradig moralisierende Diskurs. Es wird so getan, als gäbe es ein Anrecht auf die Organe der Mitbürgerinnen und -bürger. Politiker aller Parteien bezeichnen es quasi als ‚Bürgerpflicht‘, einen Organspendeausweis zu tragen.“

Ich schätze das liegt daran, dass manche Politiker und andere (Möchtegern-)Alphatiere, Journalisten nicht ausgenommen, glauben, sie hätten nicht nur das Recht sondern auch eine Pflicht, das technisch Machbare möglich zu machen. Notfalls mit aller verfügbaren Macht (hier: Polemik oder Gesetze, die staatliche Stellen umsetzen und deren Nichteinhaltung sie bestrafen). Ihre Mitbürger sind für sie wandelnde Ersatzteillager, aus denen sie sich nach Bedarf bedienen können um willkürlich ausgewählten Dritten Gutes zu tun.

Sie nennen das Führung. Ich nenne es Bevormundung. Diese Diskrepanz hängt damit zusammen, dass die „Führer“ mich nicht so gut kennen wie ich mich selbst. Sie wollen gar nicht wissen, ob ich mir schon Gedanken gemacht und wie ich ggf. entschieden habe. Sie unterstellen einfach, dass ihre Stellenbeschreibung sie auch in meinen Augen berechtigt, für mich zu wählen. Das ist allerdings nicht der Fall.

Das Problem an westlichen Demokratien ist für mich, dass sie unglaublich korrumpieren. Beinah jeder, der eine Chance dazu bekommt, versucht so weit wie irgend möglich aufzusteigen. Am erreichten Rang versuchen die Leute dann, die eigene Kompetenz festzumachen. Wer dieses Spiel nicht mitspielt, wird als total inkompetent abgestempelt und entsprechend behandelt. Das stört mich.

Es stört mich sogar sehr. Allerdings nicht genug, als dass ich mich deswegen schon „bekehren“ ließe zum Prinzip. Mindestens so wichtig, wie eine Bereitschaft zur Organspende, finde ich es nämlich, so unabhängig wie möglich zu bleiben. Wer, schließlich, sollte noch kritisch nachfragen, wenn alle, die auch nur ansatzweise einen Durchblick haben, sich kaufen lassen von den Idioten mit dem großen Geld und mit dem vielen Einfluss?

TazTiz

Tja, so ist das mit der Empirie und Epidemiologie. Da kann mal schnell interpretiert werden, wie es gerade passt. Ist das Geschlecht das einzige Merkmal mit Ungleichverteilung? Was ist mit Alter, Gesundheit, Konstitution, Einkommen, Vermögen, politische Haltung, Religion usw. bei Empfängern und (!) Spendern? Alles allein auf den Altruismus der Frauen zurückzuführen erscheint mir etwas dürftig. Vielleicht spenden ja kinderlose Frauen mit hohem Einkommen und grünem Wahlverhalten ja überhaupt nicht ...