Zwei Bücher über Liberalismus: Im Kreuzfeuer

Mit der Deregulierung der Märkte ist der Liberalismus zur Malaise geworden. Ein Versuch, ihn wieder auf neue Füße zu stellen.

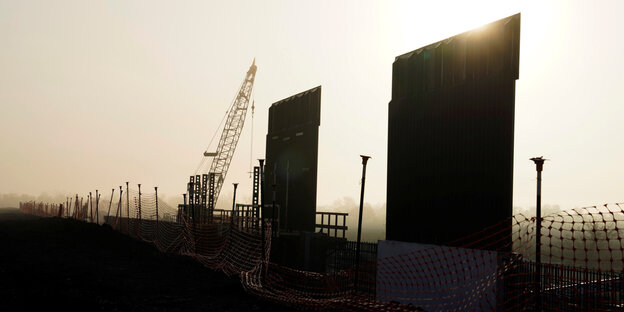

Mauerbau in Texas Dezember 2019 Foto: Veronica Cardenas/reuters

Wochenlang wurde ausgiebig und durchaus kontrovers über den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren debattiert, über den Zusammenbruch der DDR und der Sowjetunion, über das vermeintliche Ende des Zeitalters der Ideologien im Sieg eines angeblich alternativlosen, postideologischen Liberalismus, der Demokratie und Kapitalismus zum weltweiten Durchbruch verholfen hatte, – und wie es am Ende nun doch irgendwie anders gekommen zu sein scheint.

Denn während von den großen Ideologien des 19. Jahrhunderts vor allem der Nationalismus im Westen unerwartete Renaissancen feiern, scheint der Liberalismus sich vielerorts im Rückzugsgefecht zu befinden, zumindest aber von allen Seiten wieder unter Beschuss zu stehen.

Von links gescholten als neoliberale Technokraten eines postdemokratischen Kapitalismus, von rechts geschmäht als progressive Kosmopoliten einer traditions- und volksvergessenen Multikulturalisierung, sind die sogenannten liberalen Eliten zuletzt zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.

Ehrenrettung des Liberalismus

Angesichts dieser Frontstellungen scheint es eine verdienstvolle Aufgabe, eine Ehrenrettung des Liberalismus zu unternehmen. Ebendies tut der Politologe Jan-Werner Müller mit seinem Buch „Furcht und Freiheit“, in dem er einen „anderen Liberalismus“ zu entwerfen verspricht.

Müller hebelt die aktuellen Frontlinien zunächst schon dadurch aus, dass er die zuletzt in nahezu jedem Meinungsartikel zum Thema verlässlich repetierte Erzählung vom „Triumph des Liberalismus“ in Francis Fukuyamas „Das Ende der Geschichte“, dessen Prophezeiung sich dann aber doch als großer Irrtum erwiesen habe, kritisch hinterfragt.

Denn dieser Liberalismus, der sich nach dem Ende der Sowjetunion weltweit durchgesetzt habe, sei damals keineswegs so siegessicher gewesen, wie heute allenthalben behauptet wird. Er hatte seine Stärke vielmehr vor allem aus dem Kampf, der Systemkonkurrenz mit dem Sozialismus, gewonnen, mit dem Sieg war auch die Siegesgewissheit geschwunden und einer tiefen Verunsicherung gewichen.

Liberalismus der Furcht

Auf eben diese Verunsicherung reagierte der „Liberalismus der Furcht“, den die US-amerikanische Politologin Judith N. Shklar 1989 entwarf und an den Müller nun anschließt, um die heutige liberale Malaise zu kurieren. Shklars Reaktion auf die liberale Verunsicherung war zugleich eine späte – wenn auch kurz vor dem Ende des Ostblocks nicht unzeitige – Antwort auf die Schrecken des 20. Jahrhunderts und bestand in einer radikalen Reduktion des Anspruchs an den Liberalismus.

Der Liberalismus der Furcht solle keineswegs mehr der ganzen Menschheit andauernden Fortschritt garantieren – wie dies etwa der „Selbstvervollkommnungsliberalismus“ der Aufklärung versprach –, sondern sich allein auf die Vermeidung von Grausamkeit beschränken.

Shklar, die als Kind vor Stalinisten und Nazis geflohen war, sah die Hauptquelle für menschliche Grausamkeit in totalitären Staatsapparaten. So lag es nicht ganz fern, dass man sich nach dem Ende des Kalten Kriegs auf einen solchen antitotalitären Liberalismus der Furcht berief, um sogenannte humanistische Interventionen zu legitimieren – und dadurch wieder eine gewisse liberale (auch moralische) Selbstsicherheit zu gewinnen.

Krieg gegen den Terror

Diese Haltung fand ihren Höhepunkt im „Krieg gegen den Terror“ nach 9/11. Dieser inzwischen eher „neokonservativ“ zu nennende Liberalismus schien von der widersprüchlichen Annahme auszugehen, dass proaktive staatliche Außenpolitik in Form von Militärinterventionen immer die gewünschten Effekte erziele (was sie faktisch natürlich nicht tat), während man innenpolitischen Eingriffen, etwa in Form von aktiver Sozialpolitik, durchaus skeptisch gegenüberstand.

Judith Shklar sah die Hauptquelle für Grausamkeit in totalitären Staatsapparaten

Müller macht dagegen klar, dass Shklars Liberalismus der Furcht als ein „Liberalismus von unten“ (so eine Formulierung Axel Honneths) immer von den Schwachen, den Opfern und Unterdrückten aus gedacht ist.

Es gehe in erster Linie darum, den „permanenten Minderheiten“ eine Stimme zu geben – und zwar nicht nur gegenüber einem totalitären Staat, sondern auch gegenüber einem fundamentalistischen Markt –, aber nicht um sie paternalistisch in ihrem Opferstatus zu bestätigen, sondern um sie mithilfe garantierter Freiheitsrechte aus diesem Status zu entlassen.

Positiv für Minderheitenschutz

Es ist eine schöne Pointe, dass ein solcher „negativer“ Liberalismus (in diesem Fall der Abwesenheit von Furcht und Grausamkeit) hier einmal positiv in Richtung Minderheitenschutz gewendet wird. Üblicherweise begegnet einem heute der negative Liberalismus einer Freiheit von übermäßiger staatlicher Einmischung eher zur Legitimation einer individualistischen Konkurrenzgesellschaft.

So kann man sich aber in Müllers oft scheinbar sprunghaft und assoziativ entwickeltem Gang durch die Geschichte der Liberalismen auch leicht einmal verlieren. Zwar wird am Ende schon klar, dass Müller für eine Verknüpfung von Shklars empathischem Liberalismus der Furcht mit einem konstitutionalistischen Liberalismus der Rechte plädiert, auch wenn Shklar beide explizit von einander schied.

Auch leuchtet es ein, dass er die Sicherung dieser Rechte nicht wieder einem entpolitisierten, paternalistischen Staat überlassen möchte – wie Shklar es zunächst tat –, sondern einem irgendwie gearteten demokratischen Prozess freier Bürger. Aber wie genau dieser diffizile Prozess zwischen Staat, Markt und Politik angesichts seiner von Müller im Einzelnen oft treffend diagnostizierten Krise wirksam zu erneuern wäre, darüber erfahren wir am Ende leider zu wenig.

Politische Kultur des Liberalismus

Auch wenn Müller mehrfach davor warnt, die aktuellen politischen Konflikte allein zu „kulturalisieren“ – denn das ist die Falle, die Populisten uns stellen –, wirkt es letztlich doch so, als könnte auch Müller selbst nicht mit viel mehr als dem Appell an eine immerhin politische Kultur des Liberalismus aufwarten.

Dagegen ist es ausgerechnet einer der „Kulturalisierer“, der Kultursoziologe Andreas Reckwitz, der hier womöglich zumindest mit einer politischen Ökonomie eines ‚anderen Liberalismus‘ aushelfen kann. In dem Essayband „Das Ende der Illusionen“ hat er gerade einige Aspekte seines Opus magnum „Die Gesellschaft der Singularitäten“ weiter ausgeführt, darunter auch das Konzept eines neuen Liberalismus.

Reckwitz geht davon aus, dass die vergangenen Jahrzehnte von einem übermäßig deregulierenden „apertistischen“ (also „öffnenden“) Liberalismus geprägt waren – das, was man vielleicht eine unheilige Allianz aus Neoliberalismus und Libertarismus nennen müsste, die die angebliche Freiheit des Markts zu einer Art „privaten Regierung“ hat werden lassen, deren mit Furcht disziplinierende Wirkung auf den Bürger-Konsumenten auch Müller konstatiert. Es ist nun freilich nicht fernliegend, hier ein neues „regulatives Paradigma“ einzufordern.

Ökonomischen Liberalismus wieder einbetten

Dass Reckwitz aber dezidiert von „regulativem Liberalismus“ spricht (und nicht etwa von Sozialismus oder Sozialdemokratie), bietet ebenso wie Müllers Beitrag einen willkommenen Vorschlag, dem plumpen Entweder-oder zwischen Liberalismus und Antiliberalismus zu entgehen. Es gehe vielmehr darum, die progressiven Errungenschaften einer liberalen, pluralistischen Gesellschaft zu bewahren, dabei aber den ökonomischen Liberalismus wieder „einzubetten“, wie Reckwitz es mit einem Begriff des Ökonomen Karl Polanyi beschreibt.

Es könnte sich einem nun die Formulierung aufdrängen, dass Reckwitz hier Müllers (politkulturellem) „Liberalismus von unten“ gewissermaßen einen (soziokulturell-ökonomischen) ‚Liberalismus von oben‘ gegenüberstellt, die zusammengenommen eine notwendige Ergänzung bilden können. Was allerdings auch Reckwitz in seinem kurzen Essay nicht ausführlich behandelt, ist die „demokratische Praxis“, in der die beiden neuen Liberalismen sich womöglich gut in der Mitte begegnen könnten.

Er verweist hier lediglich auf die dem Liberalismus gegenüberstehende Tradition des Republikanismus, der den Menschen nicht in erster Linie als Privatperson, sondern als politischen Bürger versteht, und skizziert einen möglichen „‚historischen Kompromiss‘“ zwischen apertistischem und regulativem Liberalismus.

Fridays for Future und République en Marche

Erstaunlicherweise fällt ihm aber als weiteres Beispiel zur politischen Mobilisierungskraft neben der Fridays-for-Future-Bewegung nur Emmanuel Macrons République en Marche ein, deren beider Basis allerdings auf die kosmopolitische „neue Mittelklasse“ beschränkt gewesen sei.

Hätte er hier stattdessen die Gelbwestenbewegung genannt, wäre damit schon mal ein potenzieller Kompromisspartner aus „alter Mittelklasse“ und prekärer Klasse gefunden. Vielleicht nimmt sich ja einer der Herren Müller und Reckwitz demnächst auch mal der politischen oder Sozialtheorie eines solchen demokratischen Kompromisses an?

Leser*innenkommentare

Joachim Petrick

Danke für den Beitrag.

Hat der Liberalismus es, mit seinem privat Vermögen sicherem Gespür für rechtlich abgesicherte Vertragsverhältnisse mit säkular wie klerikal absolutistischen Herrschaften im Namen der Aufklärung, geschafft, diese, soweit weltlich, zumindest Richtung monarchistischen Parlamentarismus zu bewegen, United Kingdom 1688, in den USA sogar zur Republik Gründung 1776, Französischer Revolution 1789, selbst noch russischer März Revolution 1917, bei verlockendem Angebot, Zaren, Kaiser, Königen, Fürsten, Despoten, Papst Hofhaltung, stehende Heere, deren urbi et orbi militärische Unternehmungen bis hin zum Kolonialismus nationaler Prägungen 19. Jahrhunderts vorzufinanzieren? Desgleichen den real existierenden Sozialismus des Ostblocks, bei hermetisch bestehendem Protektionismus im Wege Kalten Krieges ab 1948, Ausschluss Stamokap sozialistischer Länder als Weltmarktpartner, in die Valuta Schuldenfalle zu locken, um irgendwann späten 80ziger Jahre 20. Jahrhundert mit dem Fall Berliner Mauer 9. November 1989 den Stecker für weitere Valuta Kredite mit der Forderung nach Pay Back zu ziehen?

Bei all diesen gegenseitigen Überforderungen der Antagonisten Kapital und Arbeit wie sie Karl Marx, Friedrich Engels deuteten an Ressourcen, Personal, Material, gegenseitig ideologisch militärischer Hochrüstung bei eigener Mentalitätsgeschichte hat der Liberalismus den Blick auf seinen anfänglich bis heute fortbestehend eigentlichen Antagonisten, den Klerus, weltlichen Nationalismus aus den Augen, aus aufklärendem Sinnstiften verloren? der nun innerhalb, außerhalb eigener Konfessionen evangelikal hier, islamisch da ungestüm unabdinglich despotisch mit Tunnelblick gestimmt missionarisch verbal wie militant terroristische Urständ feiert, seiner Deregulierung widersteht als hätte es die Aufklärung, Liberalismus nie gegeben?

vergessene Liebe

@Joachim Petrick ..WElch ein klasse Kommentar , Herr

@JOACHIM PETRICK ! .."Balsam für gequälte Seelen ?" .. wie eine sausende Achterbahnfahrt durch die Entwicklung des LIBERALISMUS - Begriffes ! ..oder auch aufzeigend, dass die freidenkerische , freiheitliche aufklärerische Idee des Liberalismus mit dem Beginn der Industrialisation zu einem Adjektiv ökonomischen Profitdenkens degenerierte..(?) .. wodurch z.B. all die Theorien unbegrenzten/unendlichen Wachstums in den sog. `ökonomischen Wissenschaften´, in den Aktienmärkten, an den Börsen..in der industriellen Güterproduktion .. in der Ausplünderung der Arbeiterschaft Legitimität errangen! Liberalismus als Bremse in der sozialen Emanzipationsbewegung ?

Und Heute? ..der Neoliberalismus hat offenbar die Freiheitlichkeit emanzipatorischen/aufklärerischen Denkens verloren:

Die "Freiheit" besteht nur noch darin,

`frei´zu sein, alles was der Markt anbietet, zu kaufen, zu konsumieren.. und wieder wegzuwerfen.. neu zu kaufen.. eben Müll zu produzieren!

..und wer nicht Mithalten kann? .. der endet eben als `Habermas´scher "OUT" ( oder er `stehle sich weinend aus diesem Bund´- (Ode an die Freude)).. die Instrumentalisierung der freidenkerischen , säkulären und emanzipatorischen Substanz des Liberalismusbegriffes .. hin zur Religiosität des unendlichen Profits durch Konsum.. ist ja ne´ Hauptursache der sichtbaren globalen Krisen! Klima und Ökologie, Migration, Krieg um Ressourcen und um profitable Märkte.. Hmm? Die Debatte, die Tom Wohlfarth im Artikel ins Licht setzte, hat wohl erst begonnen !

vergessene Liebe

Oohjeh..! DANKE Tom Wohlfarth ! ..sehr lehrreich !..ich wusste garnicht das es soo viele `Schattierungen´(oder Interpretationen..) des LIBERALISMUS gibt ! ..ich dachte bisher , das Liberalismus..( also `freies , nicht dogmenverhaftetes Denken´..) nur eine Grundbedingung in den Ideen der "Dialektik der Aufklärung" sei ! ..und ich interpretierte Fukuyamas "Ende der Geschichte" als ideologisch einseitige Verherrlichung der (Vernunft/Rationalität) antiker, Alttestamentarischer Kampfkultur.. was auch irgendwie bei Müller und Reckwitz drin ist.. (?) .. der Entwurf des Liberalismus bei HEGEL war , meine ich, Dualistisch: das wissenschaftliche UND das künstlerisch/ästhetische Denken . Und nun? Darf es gesagt werden, das FFF, XR, als auch die Gelbwesten in ihrem `Grünen Humanismus´als art # liberaldualistisch", eben wissenschaftlich liberal.. UND ästhetisch/künstlerisch ( romantisch?) liberal..

deutbar/erklärbar sind?