Brexit und Reaktionen: Wer baut hier Mist?

Mit Empire-Sehnsucht hat der Brexit nichts zu tun. Im Gegenteil: Großbritannien hat Deutschland die Fähigkeit voraus, andere ziehen zu lassen.

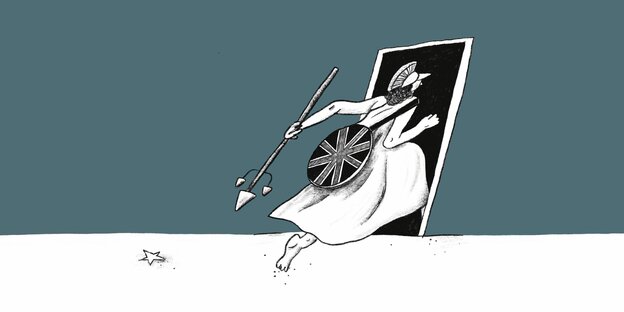

Die anderen einfach mal ziehen zu lassen, hat die deutsche politische Kultur nie verinnerlicht Illustration: Katja Gendikova

Vor vielen Jahren saß auf dem Sofa eines Engländers einmal ein Inder aus Uganda. In Uganda hatte gerade der brutale Militärdiktator Idi Amin die Macht übernommen und die indischstämmige Minderheit, die seit der britischen Kolonialzeit dort lebte und das Wirtschaftsleben dominierte, hinausgeworfen. Großbritannien, die alte Kolonialmacht, nahm die Vertriebenen auf, es herrschte Entsetzen über den Niedergang der „Perle Afrikas“ nur zehn Jahre nach der Unabhängigkeit.

Der Engländer, im Empire groß geworden, hörte sich das an und sagte sinngemäß: „Da sieht man, was die für Mist bauen, wenn man sie lässt.“ Der Inder erwiderte: „Die finden nicht, dass sie Mist bauen“ – They don’t think they’re making a mess.

Der Engländer erzählte diese Geschichte noch Jahrzehnte später, denn die Erwiderung hatte ihn zum Nachdenken gebracht. Es war eine klassische postkoloniale Selbstreflexion. Ein Kolonialreich aufzugeben, wie es die Briten in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg taten, heißt eben nicht nur, sich aus der Verwaltung von Territorien zurückzuziehen.

Es beinhaltet auch den eigenen Mentalitätswandel: einstige Untertanen als freie Menschen anzuerkennen. Das ist nicht leicht. Es schwinden darin Gewissheiten, ganze Lebensgeschichten verlieren ihre Rechtfertigung. Manche scheitern daran. Aber der erste Schritt dorthin ist die Erkenntnis über die ehemals kolonisierte Nation: They don’t think they’re making a mess.

Ablehnung und Geringschätzung

Deutschland hat nie dekolonisiert. Es verlor seine Kolonien im Ersten Weltkrieg an andere Kolonialmächte. Nie hat Deutschland ein fremdes Land selbst in die Unabhängigkeit entlassen, nie hat es aus freien Stücken Macht über andere abgegeben.

Vielleicht ist das ein Grund, dass in Deutschland wie kaum irgendwo sonst der Brexit auf so viel Häme und Hass trifft, auf allgemeine Ablehnung und Geringschätzung. Deutschland hat nie selbst akzeptiert, dass andere Länder sich dem einmal oktroyierten deutschen Willen entziehen können; es wurde immer von außen dazu gezwungen, in verlorenen Kriegen. Postkoloniale Selbstreflexion ist kein Teil der deutschen Geschichte und gehört in Deutschland nicht zur eigenen Lebenserfahrung.

Die EU ist zwar kein Empire und Großbritannien ist keine Kolonie, aber die Parallelen sind deutlich: Beim Austritt eines EU-Staates müssen die verbleibenden Mitglieder nun einmal hinnehmen, dass jemand sich freiwillig von einem ansonsten als alternativlos dargestellten Projekt löst. Das fällt manchen gerade im intellektuellen und medialen Spektrum sehr schwer.

Die mit der EU groß gewordenen Deutschen karikieren die Figur Boris Johnson als skrupellosen Clown, dem es nur um die eigene Glorie geht und dem es egal ist, dass er sein Land dabei in den Abgrund führt – genau dieselben Klischees, mit denen in den 1970er Jahren die mit dem Empire aufgewachsenen Engländer über Figuren wie Idi Amin lästerten. In Onlinekommentarspalten und Debatten zeigt man hochnäsig auf die „Inselaffen“, denen es nur recht geschieht, wenn sie ins Verderben reiten.

Dumpfe Vorurteile

Die selbstkritische postkoloniale Bereitschaft, die anderen einfach mal ziehen zu lassen, hat die deutsche politische Kultur nie verinnerlicht. Ein britischer Dozent an einer afrikanischen Universität, der seinem Gastland pauschal „Dummheit“ unterstellt, „Misere“ prophezeit und sich nebenbei über die „seltsame Währung“ mit „komischen Münzen“ mokiert, würde vermutlich umgehend als Rassist gebrandmarkt und müsste um seinen Job bangen.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.

Ein deutscher Dozent an einer britischen Universität zieht bedenkenlos auf diese Weise über Brexit-Großbritannien her, vor zwei Tagen in der taz. Wenn es um die Briten geht, pflegt eine gewisse Spezies deutscher Intellektueller dumpfe Vorurteile, als seien es höhere Eingebungen.

Wie die Mehrheit der Briten tatsächlich denkt, fühlt und handelt, ist aus dieser Perspektive unwichtig. Lieber pflegt man das einfache Narrativ des Brexit als Ausdruck geistiger Umnachtung, ein Ergebnis populistischer Manipulation eines blöden Volkes im ewigen Niedergang.

Die immer gleichen Behauptungen werden immer wieder zu Tatsachen erklärt: der EU-Austritt schadet der britischen Wirtschaft; auf der Insel wachsen Hass und Fremdenfeindlichkeit; EU-Bürger kehren England verängstigt den Rücken; die Brexiteers wollen an das verflossene Empire anknüpfen; das britische politische System ist antiquiert und funktioniert nicht; Brexit bedeutet Chaos; Großbritannien kann allein nicht in der Welt bestehen.

Mehr EU-Bürger wandern ein als aus

Dabei reicht es, mit einigermaßen offenen Augen und Ohren in Europa unterwegs zu sein, um sich eines Besseren zu überzeugen. Es wandern bis heute mehr EU-Bürger nach Großbritannien ein als von dort aus.

Alltagsrassismus und Standesdünkel sind in Frankreich verbreiteter als in Großbritannien. Der Mindestlohn ist in Deutschland niedriger, der Billiglohnsektor größer und der gewalttätige Rechtsextremismus viel stärker.

Nicht der Brexit produzierte politisches Chaos in Großbritannien, sondern der Versuch, ihn zu verhindern. Die antiquiert anmutenden Politikrituale in London haben sich in Zeiten politischer Spannungen als durchaus belastbar erwiesen. Kanada, mit einer viel kleineren Wirtschaft als Großbritannien, wird von der EU als ebenbürtiger Verhandlungspartner anerkannt und kann seine Interessen in der Welt durchaus alleine wahren.

Wenn Großbritannien so schlimm ist wie behauptet, wieso riskieren dann Tausende von Menschen jedes Jahr ihr Leben, um aus Frankreich und Belgien illegal auf die Insel zu gelangen? In Macrons Frankreich, nicht in Johnsons Großbritannien werden außereuropäische Flüchtlinge gejagt. An der französischen Kanalküste, nicht an der englischen sind Rechtsextremisten die stärkste politische Kraft.

Der Rahmen der Problemlösung wird verändert

Damit sollen die massiven sozialen Probleme Großbritanniens keineswegs geleugnet werden. Britische Städte veröden; die Missstände auf dem Wohnungsmarkt, im Gesundheitswesen und in der Altenpflege schreien zum Himmel; Bandenkriminalität und Perspektivlosigkeit haben ganze Wohngebiete im Griff.

In der Schattenwirtschaft der Migranten herrscht krasse Ausbeutung; viele Menschen krebsen am Rande des Existenzminimums und der Erschöpfung herum und können zu Boris Johnsons Versprechungen einer „Freisetzung der Möglichkeiten dieses Landes“ nur müde lächeln: Sie arbeiten schon bis zum Umfallen, freizusetzen gibt es da nichts.

Aber wenn die EU solche Probleme lösen könnte, hätte man das irgendwann merken müssen. Die Wahrheit ist: Weder die EU-Mitgliedschaft noch der Brexit an sich lösen irgendein Problem. Sie verändern aber den Rahmen der Problemlösung.

Was daran aus deutscher Sicht so schlimm sein soll, lässt sich schwer erklären, außer man betrachtet die EU als ein Herrschaftssystem, dessen einzelne Bestandteile sich auf immer und ewig zu fügen haben – eine Sichtweise, für die Deutschland während der Eurokrise zu Recht von Krisenstaaten wie Griechenland kritisiert worden ist. Großbritannien ist das erste EU-Land, das sich nicht fügt, damit durchkommt – und das stößt manchen gewaltig auf.

London ist das Tor zu den Kapitalmärkten

Die ganzen Brexit-Untergangsszenarien sind dabei zu vergessen. In Großbritannien ist kein einziges der Katastrophenszenarien, das der Wirtschaft 2016 prophezeit wurde, tatsächlich eingetreten. Die aktuellen Wachstumsprognosen sind für Deutschland viel schlechter als für Großbritannien. Ein Beispiel unter vielen ist die Behauptung, die Londoner City – neben New York und Hongkong eines der drei großen globalen Finanzzentren – sei ohne EU-Mitgliedschaft dem Untergang geweiht und Zehntausende lukrative Jobs würden abwandern.

Fakt ist: Von 400.000 Arbeitsplätzen am Finanzplatz London sind bislang 1.000 in andere EU-Staaten gewandert, 7.000 sollen es werden – und zugleich planen über 1.400 Finanzunternehmen aus anderen EU-Staaten, die um ihren Zugang zur City bangen, erstmals Niederlassungen in London zu eröffnen, was sicherlich mehr als 7.000 Arbeitsplätze schafft. Nicht London braucht die EU, sondern für die EU ist London das Tor zu den Kapitalmärkten der Welt.

Das seltsamste Vorurteil ist die in Deutschland verbreitete Behauptung, der Brexit stelle eine Sehnsucht nach dem Empire dar. Die Realität ist, dass das Empire aus dem kollektiven Gedächtnis Großbritanniens fast vollständig verschwunden ist. Schulkinder lernen darüber so gut wie nichts.

Debatten wie die in Frankreich noch vor wenigen Jahren, ob in der Schule nicht auch die positiven Seiten der Kolonialherrschaft gelehrt werden sollten, wären in Großbritannien undenkbar. Die Einwanderer aus ehemaligen Kolonialgebieten in Asien, Afrika und der Karibik gehören gesellschaftlich selbstverständlich dazu. Großbritannien hat die Postkolonialität längst verinnerlicht.

Die Leute wollen Veränderung im Guten

Wenn der Brexit eine Gefahr für Großbritannien birgt, dann das Risiko einer zu scharfen Wendung nach innen, nach dem Motto: Der Rest der Welt soll uns endlich in Ruhe lassen. Die Entfremdung der Briten von Europa im 21. Jahrhundert lässt sich an zwei politischen Entscheidungen festmachen, beide getroffen vom europhilsten britischen Premierminister Tony Blair: die Abschaffung des verpflichtenden Fremdsprachenunterrichts an Oberschulen und die Öffnung des Arbeitsmarkts für osteuropäische Zuwanderer.

Beides geschah fast gleichzeitig, mit unvorhergesehenen Folgen – es kamen nicht wenige Hunderttausend Arbeitsmigranten aus den EU-Beitrittsstaaten Osteuropas, sondern mehrere Millionen; und die britischen Schüler strömten nicht etwa freiwillig in den Sprachenunterricht, sondern gaben ihn gerne auf. Das Desinteresse an Europa genoss quasi staatlichen Segen, als die Sparpolitik infolge der Finanzkrise die vielen europäischen Zuwanderer plötzlich als Überforderung der Infrastruktur und der Sozialsysteme dastehen ließ.

Das war die Saat, die im Brexit-Votum aufging. Mit Empire hat das nichts zu tun, wohl aber mit einem Wunsch nach problem- und bürgerorientierter Politik. Der Brexit und der Wahlsieg Boris Johnsons entspringen einer Erwartungshaltung: Regiert endlich besser. Lasst die Milliardensummen, die in Großbritannien umherschwappen, den Menschen zugutekommen. Die Leute wollen Veränderung im Guten. They don’t think they’re making a mess.

Eine postkoloniale Selbstreflexion würde dies anerkennen und nicht verächtlich machen. Deutschland kann hier noch viel lernen. Gerade von Großbritannien.

Leser*innenkommentare

Martha

Der Vergleich zwischen der Haltung Großbritanniens und Deutschland, den Dominic Johnsen zieht ist sehr schräg. Großbritannien hat „seine“ Kolonien nicht aus edler Großmütigkeit in die Unabhängigkeit entlassen, sondern u.a. weil es nach dem 2. Weltkrieg pleite war und sich das ganze Unternehmen nicht mehr leisten konnte. Jetzt hat Großbritannien die Europäische Union verlassen, nicht irgendein deutsches Kolonialreich, was man aber beim Lesen des Artikels gerade so verstehen könnte. Wenn man sich die Brexit-Feier von Nigel Farage am Freitag Abend angeschaut hat, wo u.a. „Rule Britannia“ (Herrsche Britannien) gesungen wurde in dem es heisst „... Ganz dein soll sein das Meer als Untertan, und jedes Gestade, das es umschließt...“ bekommt man doch den Eindruck, dass nostalgisch-romantischer Nationalismus eine Hauptantriebskraft beim Referendum 2016 war und obwohl der Brexit nun seit über drei Jahren sehr viel diskutiert wurde, hatten viele der Interviewten, die bei der Feier befragt wurden nicht viel mehr zu sagen als „We now get our country back“, „Why can't we wave our flag, why can't we be proud of it“. Postkoloniale Selbstreflexion sieht anders aus und ich denke nicht, dass Deutschland da von Großbritannien irgendetwas lernen kann.

Joachim Petrick

How dare you, Mr. Johnson, Briten postkoloniale Selbstreflexion zu assistieren, die Deutschen fehle, wenn damit weder Anerkennung brit. Kolonialverbrechen noch Ausgleich beginnend mit Irland verbunden ist. Im Gegenteil der Brexit droht nicht nur UK sondern brit. Überseegebieten Commonwealth of Nation gegen deren Willen assoziierte EU Sozial-, Arbeitsrecht-, Umweltstandards zu mindern, ohne dass die am Verhandlungstisch sitzen.

Premier M. Thatcher opfert 600 brit. Soldaten, traumatisiert Kriegsversehrte nicht gezählt, im Falkland Krieg 1982, kolonialen Anspruch auf dieses brit. Überseegebiet gegen Argentiniens Militärjunta zu exekutieren, statt auf Verhandlung auf UNO Ebene zu setzen. Gilt das als postkoloniale Selbstreflektion?

Idi Amin war ein Giftgewächs brit. Kolonieregimes Uganda, geprägt von brit. Niederschlagung Mau-Mau Aufstand 1948 durch Massaker, der 1971, Hinweise sprechen dafür, von England, USA, Israel finanziert, 1971 gegen Uganda Ministerpräsidenten (MP) Obote zu putschen, während der sich auf Commonwealth Konferenz befand, ein Terror Regime zu errichten bis 1979, 400 000 Personen ermorden ließ. Westdeutschland versah Amin bis 1975 mit Entwicklungshilfe in Millionen DM Höhe für deutschen Einfluss auf dessen Politik, Zugriff auf Ressourcen.

Amin „ Schlächter Afrikas“ fand 1979, strafrechtlich unbehelligt, Asyl beim brit.-amerikanischen Petro Dollar Business Bad Guy Saudi Arabien. Wenn Johnson den Engländer zitiert „Da sieht man, was die für Mist bauen, wenn man sie lässt“, kann dies umgekehrt Strategie europäischer Kolonialmächte seit 1945 entlarven, s. Ermordung frei gewählten MP Patrice Lumumba 1961 Kongo, über Regime Change, Bürgerkrieg, wenn nicht Steueroasen, so failed States zu erzwingen, in denen sich wirtschaftlich im Bündnis mit regionalen Warlords, fern intakter Zentral Regierung, in Kriegen ohne Exit schalten, walten lässt, s. Syrien, Afghanistan, Sudan, Somalia, Jemen, Kongo, Nigeria

de.wikipedia.org/wiki/Idi_Amin

nzuli sana

Dominic Johnson sollte noch mal etwas von Stuart Hall und Robert Miles studieren. Rassismus Abschottung.

Es geht Alt gegen Jung: die älteren Briten Leave, die jüngeren kriegen die Probleme. Nur nahmen sie 2016 nicht an dem Referendum teil.

Thomas Dreher

Lieber Herr Johnson,

falls es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein sollte: Aktuell haben wir ein Menscheitsproblem: Es nennt sich Klimakrise!

Glauben Sie wirklich nostalgische Ausflüge in eine angestaubte Kleinstaaterei wie der Brexit sind da zur Bewältigung irgendwie hilfreich ?!

Dieses Menscheitsproblem wird nur durch eine konzentrierte Anstengung der ganzen Menscheit über Jahrzehnte zu lösen sein. Es ist deutlich konstruktiver sich zusammenzuschließen als nostalgisch rumzubrexiten,

Nationalstaaten und völkisch nationalistisches Denken sind nicht mehr zeitgemäß. EU und UNO sind Teile der möglichen Lösung

tazeline

Dass Deutschland aus mangelnder Kolonial-Entlassungserfahrung heraus, oder ähnlichem, sich mit dem Brexit so schwertun würde, erscheint mir doch eine äußerst gewagte These zu sein.

Vielmehr wird ein kollektiv auch so verstandenes Friedenskonstrukt durch den Brexit empfindlich geschwächt. Zudem verliert Deutschland seinen wichtigsten Verbündeten zur Durchsetzung seiner stets wirtschaftlich untermauerten Zielsetzungen innerhalb der EU; egal wie man hierüber ansonsten denken mag. Zugleich wird das Gewicht der „Südländer“ stärker, und letztlich auch das der „Ostländer“, was die Umsetzung von Zielen erschweren wird, welche es aus deutscher Sicht anzupacken gilt.

Und: GB stellt sich mit dem Brexit ja ganz offen in wirtschaftliche Konkurrenz zur EU, worüber Deutschland ja auch nicht gerade froh ist, zumal die Strategie von GB ja denklogisch ja nur dann möglich erscheint, wenn ihr eine „Kostenreduzierung“ in GB vorausgeht. Und wie das? Durch eine Senkung der Unternehmenssteuern, Umweltstandards und einer drastischen Absenkung der Sozialstandards und Löhne in GB. Damit produziert GB günstiger, drückt somit die Preisstruktur seiner Konkurrenten, die sich dann ihrerseits zur Reduzierung ihrer „Kosten“strukturen veranlasst sehen.

So gesehen ist der Brexit nichts anderes als eine erfolgreiche Beschleunigung des Neoliberalismus auf Kosten des „kleinen Mannes“.

Hurra, es lebe die Unvernunft!

☹

Rolf B.

Wenn ich einen Teil der zahlreichen Kommentare hier richtig interpretiere, dann bestätigen sie größtenteils meine Meinung, dass der deutsche Besserwisser mit z.T. gehöriger Portion Häme genau zu wissen scheint, was für England und die Welt gut oder schlecht ist.

Die Berichte und Kommentare in DE rund um den Brexit in Zusammenhang mit dem britischen Parlament spiegeln momentan durchaus den neuen großdeutschen Anspruch wider, dass nur am deutschen Wesen die Welt genesen kann und gegen "unseren" Willen in Europa freies Handeln sehr schwer bis unmöglich ist. Siehe z.B. Griechenland.

Lowandorder

@Rolf B. Nù. Geb mal zwei - seiner gut etwas abgehangenen Elaborate - a Folie.

“ ■ DER NATO-EINSATZ IM KOSOVO IST DIE RICHTIGE LEHRE AUS RUANDA

Ein zivilisatorischer Fortschritt - 8. 4. 99

taz.de/!1294173/

&

“ Das Völkerrecht gilt nicht

Afrika macht es vor: Dort sind Regimewechsel per Krieg von außen normal. Diktatoren wehren sich gegen Einmischung, Demokraten fordern sie, ob mit oder ohne UN-Mandat 25.3.2003

taz.de/!796828/

Soweit mal -

&

- Wahlheimat Berlin seit 1990 -

Rolf B.

@Lowandorder Ich lese hier gerne mit, weil mich konservative Meinungen interessieren. Warum soll ich genau das lesen, was mich in meiner Meinung bestätigt?

Es geht mir hier ausschließlich um die Reaktionen deutscher Besserwisser. Das habe ich unmissverständlich hier kommentiert.

Und es geht mir um eine neue Geschichtsvergessenheit. Immerhin waren es auch die Engländer, die hier Demokratie, Presse- und Meinungsfreiheit mit den Verbündeten erzwingen mussten. Häme über die Briten und über die Diskussionen im Unterhaus sind absolut unangebracht.

Es wäre besser, wir würden uns um unsere eigene Geschichtsklitterung kümmern.

Schauen Sie mal, was Ursula v.d. L. als Kommissionspräsidentin der EU zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz veröffentlicht hat. Sie schrieb wörtlich:

„Vor 75 Jahren haben die Alliierten das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit.“

Und für den Spiegel waren es die Amerikaner.

www.nachdenkseiten.de/?p=58125

Dagegen ist doch Dominic Johnson harmlos.

Lowandorder

@Lowandorder Däh&Zisch - Mailtütenfrisch - mal einen

“ Rolf B. kann uns ja nicht meinen.... Und gerade wg. des deutschen "Wir sind wieder wer!"... hätten die Britten doch in der EU bleiben müssen, um ein Gleichgewicht zu erhalten.

Wäre doch besser, als es später wieder mit Bomben regeln zu müssen.“

kurz - Bekannt. 'Bombardiert Helgoland'

- 😱 -

Rolf B.

@Lowandorder Obwohl GB in der EU größtenteils mit deutschen Anliegen überein stimmte, waren sie konsequent gegen eine Militarisierung der EU. Sofort nach der Brexit Abstimmung legte Deutschland den Plan, die EU zu militarisieren, wieder auf den Tisch.

GB ist ja nicht gerade friedfertig, militärische Einsätze sind durchaus mehrheitsfähig. Allerdings befürchtete man in GB eine europäische Reichswehr, weil Deutschland die Kommandostruktur einer militarisierten EU gerne im eigenen Land gehabt hätte, was wahrscheinlich in Zukunft auch sein sein wird.

Wie schnell wieder nationalistisch begründete Aversionen entstehen können, die möglicherweise zu Feindschaften führen, zeigen doch die Reaktionen bestimmter Kreise in Deutschland auf den Brexit. In GB wird es ähnlich sein. Und warum?

Lowandorder

@Rolf B. &!Däh&Zisch - Mailtütenfrisch - dazu -

“ Hat Rolf B. ja schön geantwortet. Zuletzt: "Wie schnell wieder nationalistisch begründete Aversionen entstehen können, die möglicherweise zu Feindschaften führen, zeigen doch die Reaktionen bestimmter Kreise in Deutschland auf den Brexit. In GB wird es ähnlich sein. Und warum?"

Ja, warum? Ich weiß es nicht. Benötigen kleine Geister ein Feindbild? Ich kann mal positive persönliche Erfahrungen schildern: Die britischen Offiziere in der Garnisonsstadt OS haben in den 1960er und 70er Jahren die schönsten Mädels abgeschleppt. Das waren tolle Kerle - und jetzt habe ich Verwandschaft auf der Insel. Noch früher, in den späten 1950er Jahren spendierten die britischen Soldaten uns Kids, wenn sie auf dem Truppenübungsplatz nördlich von OS (ehemaliger Wehrmachtsflughafen) mehrtägige Übungen abhielten, wunderbare englische Drops und Cadbury-Schokolade. Dafür bekam der Küchenbulle von uns nestwarme Hühnereier. Und köstlichen, für uns damals kostbaren Tee bekamen wir auch. Lose Ware, nix Beutel. Five o clock kannten wir nicht. Wir tranken ihn süß zum Abendbrot und haben trotzdem gut geschlafen.

Dass die Alliierten DE befreit haben, steht doch außer Frage, ändert aber leider nix an der Vergangenheit als Kolonialmacht; und die Analogie, die Dominic Johnson zwischen Brexit und Freigabe der Kolonien konstruiert, ist einfach schräg.

Interessant finde ich die Randbemerkung von Rolf B., dass UvdL und „Spiegel“ es nicht schaffen, die Befreiung von Auschwitz-Birkenau explizit den Sowjets zuzurechnen.

So sind sie halt, die Atlantiker.“

kurz&knapp - anschließe mich.

Martin74

Herr Johnson, Sie haben recht, dass es, insbesondere in den Kommentarspalten, ziemlich dümmliche Kommentare gab und leider immer noch gibt, bei denen Engländer als "Inselaffen", "Clowns", "Anhänger des verlorenen Empire", etc. bezeichnet wurden. Nur, machen Sie nicht umgelkehrt denselben Vereinfachungsfehler?

In Deutschland wird über den Brexit und die Auswirkungen des Brexit auf GB, die EU und Deutschland kontrovers diskutiert - so wie das in UK ebenfalls ist. Das ist unser gutes Recht, so wie das UK natürlich das Recht hat über den Austritt aus der EU zu diskutieren und entscheiden.

Ich bedauere, dass es zum Brexit gekommen ist. Es schwächt die EU und UK politisch in einer Welt, die in den nächsten Jahrzehnten von 3 Supermächten dominiert wird. Es schwächt die EU und UK wirtschaftlich, weil ein großer einheitlicher Markt weniger erpressbar ist als ein kleines Land.

Scheidungsgespräche haben leider die Tendenz, dass beide Seiten zum Schluss Porzellan zerschlagen, nur um dem jeweils Anderen Dinge vorzuenthalten, die man selber nicht bekommen kann. Ich hoffe, dass sowohl im UK als auch in der EU die Politiker/innen, die einen vernünftigen Ausgleich suchen, sich durchsetzen. Das wäre für beide Seiten wichtiger als die emotionalen Rechthaberdebatten, die derzeit die Diskussion beherrschen.

Jossi Blum

"Die Entfremdung der Briten von Europa im 21. Jahrhundert lässt sich an zwei politischen Entscheidungen festmachen, beide getroffen vom europhilsten britischen Premierminister Tony Blair: die Abschaffung des verpflichtenden Fremdsprachenunterrichts an Oberschulen und die Öffnung des Arbeitsmarkts für osteuropäische Zuwanderer."

Die osteuropäischen Zuwanderer sind also schuld. Irgendwie klingt das für mich rassistisch.

Jossi Blum

"Deutschland kann hier noch viel lernen. Gerade von Großbritannien."

Stimmt: wie man Grünanlagen pflegt und dass man an Haltestellen sich nicht als letzter nach vorne drängt, sondern in der Schlange sich hinten anstellt.

Ataraxia

«Die Briten sind die einzigen Europäer, die von sich überzeugt sind, dass sie auf sich allein gestellt erfolgreicher sein können als im Konzert der Nationen»

sagt Timothy Garton Ash.

Für den Klimawandel sind mehr porridge und weniger steaks, weniger deutsche Autos und mehr Fußgänger in jedem Fall gut. Auch weniger Chlorhühnchen aus Amerikkka: Die kürzesten Wege führen nach Irland und Skandinavien, nach Holland und Frankreich.

Lowandorder

@Ataraxia The whole thing - read!

www.nzz.ch/interna...-brexit-ld.1537418

“… Waren die Unterhauswahlen, bei denen sich alles um den Brexit drehte, eine persönliche Niederlage für Sie?

Der ganze Brexit ist eine persönliche Niederlage.…“

Lowandorder

@Lowandorder Däh&Zisch - Mailtütenfrisch - sagt sisch

“ Timothy Garton Ash: " Aber wir leben in populistischen Zeiten, in denen das Herz den Kopf häufig übertrumpft. " Herz? Ich sag mal Bauch tut`s auch.“

kurz&knapp - Beides - issen Schnack!

Ja Klar. In der Sache bitter wahr.

74450 (Profil gelöscht)

Gast

Das trojanische Pferd hat sich selbst besiegt. Endlich hat dieses gegenseitige Missverständnis ein Ende gefunden. Auf in eine gloreiche Zukunft in Unabhängigkeit! ;)

Euromeyer

Hat Frankreich nicht auch dekolonisiert? Seltsam, da ist die Wahrnehmung GBs bei Nicht-LePennern doch sehr ähnlich zu D.

Solange GB in der EU war, zeigte es das es verfährt wie immer - seine Interessen so durchzusetzen, dass es den scheinbar besten Schnitt macht. Dabei wurde die EU in imperialer Manier als Gegner und nicht als gemeinsames Interessenausgleichssysten begriffen. Nun kann GB sich wiederdem widmen, was es seit Jahrhunderten tut - verhindern, dass sich auf dem Kontinent konkurenzfähige Mächte bilden.

Dass es einmal damit verbunden war, diesen gegen entfesselte Unmenschlichkeit zu verteidigen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sonst nie um Demokratie oder Menschenrechte ging - die Katastrophen des 20. Jhdts haben ihren Ursprung u.a. im Sieg des GB forciertem Feudalismus gegen Napoleon und im Imperialistischen Herrenrassentum, das sich vom Voebild GB aus verbreitete.

Ich fürchte, GB reiht sich nun in die Riege offensichtlicher Feinde der europäischen Einigung USA, Russland und China ein - die neoliberalenKampfmedien lassen ein bloßes 'Leave' nicht zu, gerade wenn jetzt nicht Freihandelsmanna vom Himmel fallen wird.

Ataraxia

@Euromeyer Wenn die "Kampfmedien" neoliberal wären, empfänden sie Grenzen, Zölle und abenteuerliche neue Märkte nach Trumps Vorgaben als Zumutung. Denn statt milder EU-Standards drohen den Briten im nächsten Schritt viel schärfere Kontrollen im Handel (schon mit Nordirland).

Jossi Blum

Hallo Herr Johnson, hier ein Alltagsbericht aus dem dekolonialisierten Brexit- England.

www.theguardian.co...-to-speak-english?

Happy Brexit-Day!

beTAZt

Dominic Johnson entwickelt sich immer mehr zum Sarrazin der TAZ. Waren seine bisherigen Beiträge zum Brexit schon schwer zu ertragen, so schlägt er mit diesem Artikel alle Rekorde an Geschichtsklitterung und Tatsachenverdrehung. Es ist wohl sinnlos, ihn auf die menschenverachtende rassistische Murdoch-Presse (Sun, Daily Mail, Telegraph) hinzuweisen, die mit ihrer "Häme'" gegenüber der EU das Meinungsklima in England bestimmt. Mit dem Schönreden des britischen Kolonialismus geht auch noch eine gute Portion Rassismus einher. Die Hälfte der Briten, die mit seinem Brexit nichts am Hut hat, fällt völlig unter den Tisch.

Wenn das so weiter geht, ist das echt ein Grund das TAZ-Abo zu kündigen

Jossi Blum

"Lieber pflegt man das einfache Narrativ des Brexit als Ausdruck geistiger Umnachtung, ein Ergebnis populistischer Manipulation eines blöden Volkes im ewigen Niedergang."

Das ist leider kein Narrativ. Ich habe mir in der Nacht nach dem Brexit ein BBC- Interview mit 2 weiblichen Brexiteers angehört, die vor Dummheit nur so strotzten und sämtliche Klischees bedienten.

BluesBrothers

Offenbar wurde schon zu Schulzeiten des Autors nichts mehr über das Empire udn dessen Auflösung gelehrt.

Struppi

Eine so realistische Stimme ist heute leider selten und wie sich an den Kommentaren zeigt liegt er vollkommen richtig.

Man könnte es auch so sagen , am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Nur wir haben die Geschichte verstanden und dürfen deshalb alle anderen moralisch belehren. Naturgemäß erzeugt eine solche Haltung Ablehnung.

Frida Gold

"Die selbstkritische postkoloniale Bereitschaft, die anderen einfach mal ziehen zu lassen" ... ah ja, das British Empire hatte also einfach beschlossen, dass es diesen Koloniekram nicht länger moralisch verantworten kann, richtig? Das hatte nichts mit wirtschaftlicher und politischer Notlage zu tun oder so. Reine Menschlichkeit. ;)

Gnutellabrot Merz

Wer in „NationA“ ist besser als „NationB“ denkt, der hat nichts verstanden. Das geht immer schief.

Justin Teim

Was für ein zurechtgeschwurbelter Vergleich Kolonialismus und EU.

Die "Dekolonisierung" war ein Kampf gegen Folter und Unterdrückung gegen die Kolonialherren!

orf.at/v2/stories/2186021/2115893/

Kann schon sein das manche Londoner Engländer sich auch von der EU gefoltert vorkamen, weil sie nicht die EU bestimmen konnten.

Es wird sich zeigen wie London jetzt mit den "zwangsausgegliederten" Wales und Schottland umgeht und was in Nordirland passiert. Es machte bisher nicht den Eindruck das in London irgendjemand interressiert.

Und das die Wirtschaft in GB blühen wird sieht die Zeit ganz anders.

www.zeit.de/wirtsc...wachstum-inflation

Lowandorder

&Däh&Zisch - Mailtütenfrisch - says both

“ Das Motto aller Teetrinker. Schön ziehen lassen.

... Let my people go...

When Britain was in Europes Land

"Let my people go"

Opressed so hard, they could not stand

"Let my people go"

Go Down, Boris!

Way down in Europes Land

Tell ol`Junckero

"Let my people go"

(Louis Armstrong): www.youtube.com/watch?v=SP5EfwBWgg0

(Ruhig mal in die Wüste gehen. Da gibt´s ja Mana.) Mana mana: www.youtube.com/watch?v=1i-L3YTeJJM

kurz - Ha no. Brexit & taz - mana mana - let them go - dat löwt & 🏴 & 🦁itscht •

Lowandorder

@Lowandorder “…einfach ziehen lassen…“ ganz vergessen! Määt nix - Mailtütenfrisch -

Ergänzt “ Ziehen lassen - sich natürlich auch Grenzlinien. Mit einem Lineal. Ist in der Wüste doch ganz egal. Oder am Ende doch fatal bis katastro-fal?

Und Kolonien in die Selbständigkeit entlassen? Ja das ist so eine Sache, wie jemand aus dem Fenster zu werfen und dann festzustellen, dass die/der nicht fliegen kann. Ärgerlich wenn der Rauswurf aus dem 10ten Stock eines Hochhauses vollzogen wurde. Hätte man doch einen Fallschirm als Zugabe...

kurz - Eine Bitte in die Runde.

Diese Double-Johnson-Nachhilfstunde.

Wie beim Doppel-Nelson - mal drinnen -

Kein Entrinnen & Ist etwas Luft geben -

🥚jòò & Gell. Wenn ich das richtig seh -

Liggers. Very british & fair play - eben.

Sven Günther

@Lowandorder Das haben die alle nicht vergessen...

Das wird ganz spannend wenn Boris seine ganzen Handelsabkommen durchdringt.

Lowandorder

@Lowandorder & Däh&Zisch - “Überschrift vergessen!“

Da gibt’s - Mailtütenfrisch - Als Schlagobers - “Ding Dong - Ding Dong - “

“

Überschrift? Ding Dong! www.youtube.com/watch?v=zyilSPsYdW8

(Ähnlichkeiten mit Analogien sind zufällig aber nicht ungewollt.)

kurz - Unerhollt! - Ding Dong - EVA -

Ach was! Ding Dong - Ah Ja!! - 😱 -

the real günni

wie passt denn das thema ´loslassen´, so wie es nur die englaender koennen, zu

a) schottland

b) nordirland

c) gibraltar

d) falkland inseln

?

Hans aus Jena

@the real günni Bei Schottland und Nordirland gebe ich Ihnen recht, da werden wir abwarten müssen, inclusive ggf. nach neuen Referenden. Da wollen viele raus. Bei Gibraltar und Falkland gab es Abstimmungen der dort lebenden Menschen, die zu weit über 90% bei GB bleiben wollen. Ob sich daran etwas ändert, wage ich zu bezweifeln.

Lowandorder

@the real günni d) “… Zu jener Zeit (~ 1968!) - begann sich die wirtschaftliche Situation der Inseln, die in erster Linie auf Schafzucht und Wolle beruhte, immer weiter zu verschlechtern. Da die britische Regierung und die neun (!) Großgrundbesitzer, denen damals der größte Teil der Inseln gehörten, stillschweigend damit rechneten, dass die Inseln wohl „innerhalb von fünfundzwanzig Jahren“ an Argentinien gehen würden, wollten weder die Regierung noch die privaten Unternehmer auf den Falklandinseln investieren.…“

&

Es kam dann - entsprechend dessen: -

“ Die selbstkritische postkoloniale Bereitschaft, die anderen einfach mal ziehen zu lassen“ ja ganz anders Indeed

de.wikipedia.org/wiki/Falklandkrieg -

& Däh!

“… Der Journalist Jürgen Krönig schrieb zu diesem Thema 2012 in der Wochenzeitung Die Zeit:

„Um eine erneute Invasion Argentiniens abzuwehren, wird auf den Falklandinseln seit dreißig Jahren eine teure militärische Präsenz unterhalten, samt 1.300 Soldaten, lückenloser Radarüberwachung, vier hypermoderner Kampfjets vom Typ Eurofighter Typhoon, die regelmäßig zu Patrouillenflügen aufsteigen, sowie einer nagelneuen, mit allen technischen Schikanen ausgestatteten Fregatte. Das alles kostet jährlich 200 Millionen Pfund – Geld, das man gut anderweitig gebrauchen könnte.“…“ ebenda -

Frank Roger

Wenn man in der Schule nichts über den Kolonialismus lernt, dann deshalb, weil man ihn bereits hinter sich gelassen hat... selten so gelacht... wie so ziemlich alle Artikel von D.J. zum Thema Brexit ist die Parallele EU-Austritt als postkolonialer Befreiungsakt doch ganz schön schräg...

61321 (Profil gelöscht)

Gast

@Frank Roger .

Sie sind doch nur neidisch, weil Sie nicht selber drauf gekommen sind

Sven Günther

So gern ich Ihre Kolumne lese Herr Johnson, hier sind Sie Gefangener des eigenen englischen Geschichtsbildes.

"Ein Kolonialreich aufzugeben, wie es die Briten in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg taten,"

Das Vereinigte Königreich war nach dem 2. Weltkrieg am Ende seiner Kräfte, es konnte das Empire nicht aufrechterhalten.

Spätestens 1956-57 im Sinai-Feldzug, als das UK auf die total bescheuerte Idee kam, mit Israel und Frankreich den Suezkanal von Ägypten zu erobern und Nasser zu stürzen und das kolossal scheiterte, aufgrund des Drucks der USA und der Sowjetunion und Eden als MP zurücktreten musste, war allen klar, das Empire ist ein Scheinriese.

"Die selbstkritische postkoloniale Bereitschaft, die anderen einfach mal ziehen zu lassen,"

Ab wie vielen Soldaten geht das denn los? Das UK hat 45.000 eigene Soldaten in Ägypten eingesetzt.

Richtig ist eher, man hat es nicht so eskalieren lassen wie Frankreich oder Portugal, da die Sinnlosigkeit dessen erkannt wurde.

Und jetzt good luck, have fun.

Lowandorder

@Sven Günther Chapeau. Knock out.

Zwischen den Seilen - Ohne Gnade:

“Doublette - Links rechts & grade - & …

Deckung weg - & auffe 🕛 - 9 …10 & Aus!

& Handtuch -

Das war’s. Wie schade.“ - 😱 -

Sven Günther

@Lowandorder Wenn man sich entscheidet zu kämpfen, muss man sich auch entscheiden zu gewinnen ;-)

Lowandorder

@Sven Günther Yes. Reminiszenz - ETUF Essen. Regatta -

Ein gewisser Moritz von Groddeck -

Rom-Achter Nr. 4 - eh ihn LÜGT - als Journalist einkaufte & er dort den Ratzeburger Achter - zum horribile dictu - zum Gaahrp & unumkehrbar -

Deutschland-Achter - hochjazzte.

& Däh! ein -

Hochgejazztes Einer-Duell gegen den -

Kükensortierer von Downunder - 🇦🇺 -

& Däh!

Der schrieb seelenruhig in den Staub auf einem in der Bootshalle dieses Krupp-Ringe-Vereins im Lager liegenden Skiffs!

“Winner - Stuart McKenzie - “ - 😎 -

&

So kam es •

So geht das

unterm——- der Sonnyboy —& Ivanov -

images.app.goo.gl/9GcGbjRKrWG7RW5k6

&

www.wikiwand.com/de/Stuart_MacKenzie

& der Schlacks war noch schneller

images.app.goo.gl/iXagjDodv3BpNVEp6

& als alle anderen & für lange Zeit -

de.wikipedia.org/w...olajewitsch_Iwanow

&

4.bp.blogspot.com/...N_Ivanov_1964b.jpg

& race - olympic 1956 -

olympic-century.bl...art-5-tuesday.html

Lowandorder

@Lowandorder Reminiszenz2 - womer doch grad am Britendissen & Aufklärung für uns Jung*66 dran sün.

Damals der workingclassman Kükensortierer Stuart McKenzie - aus der (Straf)Kolonie Downunder 🇦🇺 &

6-facher Gewinner der Diamond Skulls!

Trägt nämlich auf der Henley Royal Regatta ein legendäres T-Shirt mit der Rückenaufschrift “Kelly for Brickwork“.

& Däh! Das ist!

Einerseits eine Hommage an den workingclassman aus der Kolonie usa & schnellsten Skuller seiner Zeit - John B. Kelly sr.*! Schonn.

Vor allem aber. Ein fetter Stinkefinger against Britisch & very British Fair Play.

John B. Kelly sr. wurde einst nämlich die Teilnahme an dem legendären race um die Diamond Skulls auf der noblen Henley Royal Regatta verwehrt.

Fair play!!!

Wer mit seiner Hände Arbeit sein Geld verdiente - Wettbewerbsverzerrung - durfte nicht teilnehmen! Gelernt gelernt

Passend dazu hatte einst einer von den Funktionärssnobs rausgefunden - daß Kelly Maurer war.

&

Kelly sr. nahm mit diesem T-Shirt - seines Vereins Vesper Boat Club Philadelphia Rache & sehr feinsinnig - der Bauunternehmer & Rudermäzen - indem er klandestin dafür sorgte - daß Jahre später - eben dieser Funktionär dem Gewinner der Diamond Skulls eben diese überreichen mußte. Überraschung

Einem John B. Kelly jr - seinem Sohn.

So geht das

unterm——*

de.wikipedia.org/w...hn_B._Kelly_senior

Grace Kelly - ging die familiäre sport fixation schwer gegen den Strich.

& Reminszenz3 —

Sojet T-Shirt. tauschte ich mit der Nr. 6 des Achters “seines“ Vereins - Winner Tokio 1964 - die in Ritzbüttel mit “Kelly for Golden Metalwork“ aufliefen!;))

Nr. 6 - eine Kante - mir gingen die Ärmel bis zum Unterarm. Als Mini-Kleid gern von der Damenwelt genommen & darin auch verschollen - 😎 -

& sodele - zum Brexit gut passend - Fin-

Working Class Hero - John Lennon/Plastic Ono Band

m.youtube.com/watch?v=iMewtlmkV6c

Ende des Vorstehenden

Rainer B.

Ich war's nicht!

chinamen

Danke für die geschichtliche Richtigstellung Herr Johnson. Ich hatte immer geglaubt, dass die Dekolonisation eine sehr blutige Angelegenheit war, mit vielen Toten, Vertriebenen und Staaten deren Grenzen an irgendeinem Reißbrett in London liniert worden sind.

Wie sie das mit dem 'Andere ziehen lassen' beschreiben, einfach klasse. Die Britten sind halt doch die besseren Menschen, wenn man so ihren Artikel liest.

Aber das mit den Deutschen oder den Franzosen, sehr groß alles. Ich kann mich in ihrer Beschreibung der Deutschen nicht wieder finden. Heißt das ich bin keiner? Es ist schon sehr frech, dass sie sich die Deutungshoheit über ganze Nationen zutrauen. Nur weil in irgendwelchen Medien auch mal Schadenfreude und solches Zeug auftaucht, müssen sie nicht gleich wie so ein beleidigter Bengel austeilen.

Würde mich sehr freuen wieder mal was Gescheites von ihnen zum Thema zu lesen.

Struppi

@chinamen Wer die Berichterstattung der letzten 3 Jahre über den Brexit nicht mitbekommen hat, sollte vielleicht keinen Kommentar dazu schreiben. Es geht nicht um dich oder mich, sondern um die Äusserungen in der Öffentlichkeit die er beschreibt. Und die sind nicht "mal" aufgetaucht. Das Geschrei über den Brexit war allgegenwärtig. Und das die Diffamierungen gewirkt haben, lässt sich eindrucksvoll in den Kommentaren ablesen.

Lowandorder

@chinamen Liggers. Schön wär’s. Schonn.

Das kann bis auf weieres aber dauern - wa.

Normal.

Ignaz Wrobel

Soweit ich es beurteilen kann, haben die Schulkinder, die nicht mehr über das Empire unterrichtet werden, auch nicht für den Brexit gestimmt.

Trotzdem hat Hr. Johnson natürlich recht, dass die Argumente gegen den Brexit in Deutschland eher der Angst entspringen, dass yer Brexit grosso modo für England sogar nützlich sein wird.

Hr. Johnson verschweigt nur mit welchem neoliberal-militaristischen Preis das bezahlt werden wird.

06438 (Profil gelöscht)

Gast

aus www.theguardian.co...ition-history-done

Einladung zum Ausflug - von Griechenland nach Schweden, von Portugal nach Ungarn. Was für ein reiches, wimmelndes Bündel von Zivilisationen - in Bezug auf Ernährung, Manieren, Architektur, Sprache und in jeden Nationalstaat, der sich tief und stolz von seinen Nachbarn unterscheidet.

Keine Anzeichen dass sich Griechenland oder Dänemark Brüssel aufhält. Da ist nichts von der trostlosen kommerziellen Gleichheit der kontinentalen USA. Beschwören Sie alles, was Sie 1945 über den ruinösen, verzweifelten Zustand Europas gelernt haben, und erwägen Sie dann eine erstaunliche wirtschaftliche, politische und kulturelle Leistung:

Frieden, offene Grenzen, relativer Wohlstand und die Förderung der Rechte des Einzelnen, Toleranz und Meinungsfreiheit – das ist die Europäische Union in 16 Wörtern zusammen gefasst.

Bis Freitag waren unsere erwachsenen britischen Kinder in der EU -- um nach Belieben zu leben und zu arbeiten.

Das ist vorbei, und im Moment hat die Macht der englische Nationalismus übernommen. Sein Meister ist das Johnsons Vote Leave-Kabinett, dessen Denkmal für immer ein Grinsen der besonderen Art sein wird welches in den Tagen der alten Sowjetunion perfektioniert wurde: Ich lüge, du weißt, ich lüge und ich weiß, dass du es weißt und es ist mir egal.

Wie in "Die fünfwöchige Suspension des Parlaments hat nichts mit dem Brexit zu tun." Gove und Jacob Rees-Fog sind Meister des spöttischen Grinsens. Das unbequeme Urteil des Obersten Gerichts, dass dieses Verbot rechtswidrig war, ist nach wie vor unumstritten. Vor kurzem war der Ex-Minister Howard gezwungen, gegen die Richter zu agitieren. Die Ausweitung der politischen Kontrolle über eine unabhängige Justiz wäre im Einklang mit dem Johnson-Cummings-Projekt. Orbán/Ungarn machte den Weg frei – und England folgt.

News aus UK im Vergleich mit Prosa von D. Johnson - aus welcher Welt berichtet D. Johnson?

Daniel Limbach

Lieber Dominic, Du hast recht, da ist sehr viel Haeme und Spott auf beiden Seiten des Aermelkanals, hinter der schlicht Unkenntnis steht. Dank hier an die taz: sie laesst immer auch die andere Sicht zu Worte kommen.

Postkoloniale Sebstreflektion: In der Tat spielt das Empire in der britischen Realitaet keine Rolle mehr und die Nachfahren der ehemals beherrschten Voelker leben halbwegs eintraechtig zusammen auf der Insel. Aber zwei Beobachtungen haben mich stutzig gemacht:

1) Ich sitze 2015 mit britischen Kollegen am Tisch, die vier Kontinente vertreten. Sie aeussern mir gegenueber die Angst vor rumaenischen Einwanderern. Ich will gerade sagen, dass sie die kaum als solche erkennen werden, da geht mir auf, dass die Fremdheit fuer sie nicht vom Aussehen kommt, sondern weil sie schlicht keinen kennen.

2) Als ich 2018 das erste mal in Indien war, erwartete ich koloniale Spuren sehen zu koennen wie in Lateinamerika. Aber das gibt es nicht, keine roten Telefonzellen, kein Pub, nicht einmal britisches Bier. Stattdessen sehr selbstbewusste Menschen, die wissen, dass sie in Grossbritannien nicht auffallen wuerden, aber sich selber absolut nicht mit dem Land der ehemaligen Kolonialherren identifizieren.

Vielleicht entsteht tatsaechlich ein "truly global Britain" wie Theresa May es versprach, aber es wird viel Vertrauen aufgebaut werden muessen, weltweit.

Hans aus Jena

Nun ja, die "postkoloniale" Grundhaltung Englands wird sich dann zeigen, wenn es Schottland und Nordirland gehen lässt.

Rolf B.

Danke, Dominic Johnson. Sehr lesenswert, auch wenn ich nicht mit allen Aussagen übereinstimme.

Spätestens seit der Klimadebatte bzw. Klimarettungsdebatte nervt mich dieses deutsche Überheblichkeitsgetue total.

Da hat sich seit Kaiser Wilhelm II kaum etwas geändert an dem Anspruch, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll.

Wir sind ein Land, dem die Demokratie, Presse- und Meinungsfreiheit quasi aufgezwungen wurde. Mit englischer Hilfe.

Wir haben einen gute Verfassung. Aber offensichtlich kommt das deutsche Wesen, an dem die Welt genesen soll, damit überhaupt nicht klar. Ich erinnere an die fast schon herunter gekommene Debattenkultur in Deutschland. Und an die Häme über das englische Parlament, über englische PolitikerInnen usw. Und dann der deutsche Machtanspruch, genau zu wissen, was gut oder schlecht ist in Europa und der Welt.

In erschreckendem Maße hat sich diese deutsche Überheblichkeit wieder ausgebreitet, ergänzt durch den neuen, alten Militarismus. Besonders schrecklich, dass sich diese reaktionäre Denke noch als fortschrittlich versteht.

Was Dominic Johnson nicht erwähnt: England war in der EU ein entschiedener Gegner deutscher Ambitionen, die EU zu militarisieren. Ein englischer Freund formulierte die Sorge so, dass man in England keine europäische Reichswehr haben möchte.

Kurz nach dem Referendum zum Brexit war Deutschland sofort wieder beim Thema Militarisierung der EU.

England war in der EU sehr oft an der Seite Deutschlands. Zu oft. Und England ist außenpolitisch ebenso reaktionär oder mutlos wie Deutschland und andere europäische Staaten.

Es ist schon lange her, da habe ich in Birmingham gearbeitet und die Menschen auf der Insel lieben gelernt. Aber nicht die damals extrem ausgeprägte Klassengesellschaft. Ich wünsche den Menschen in GB eine gute Zukunft.

My Sharona

"Lasst die Milliardensummen, die in Großbritannien umherschwappen, den Menschen zugutekommen." - Und darum wählt man dann die neoliberalen Konservativen?

Das Finanzzentrum London ist mit den dort entwickelten "Finanzprodukten" und Anlagestrategien einer der Hauptgründe dafür, dass EU-Staaten in Schuldenkrisen sitzen; Ergebnis einer Politik für die innerhalb der EU die halsstarrig deregulierenden Briten immer die lauteste Stimme waren. Diese Arbeitsplätze, die jetzt in London entstehen oder verloren gehen, sind unethische Arbeitsplätze.

Deutschlands Außen- und Europapolitik, insbesondere mit Bezug auf Griechenland ist beschämend und verabscheuenswert. Warum sie in einer hobbyhistorischen Achterbahnfahrt mit dem Kaiserreich und dem Dritten Reich in direkte Kontinuität gestellt werden sollte, um sie dann mit britischer Geschichte zu kontrastieren, verstehe ich nicht. Könnte es sich um Polemik handeln?

Briten lernen also über das Empire nichts in der Schule, sind aber trotzdem (how come?) superpostkolonial drauf? Die stehende Rede im Unterhaus von der "historischen Mission" Großbritanniens deutet jedenfalls nicht auf einen Mangel an Auserwähltheitsbewusstsein hin. Am britischen Wesen (Freihandel, Deregulierung, Militärinterventionen), soll die Welt genesen. Es ist nicht direkt die Sehnsuchst nach dem Empire, die sich da Bahn bricht, nur ein von weiten Teilen des UK geteilter Wunsch nach globaler Herausgehobenheit. Das hat schon etwas sehnsüchtiges...

Im Brexit hat sich eine politische Strategie als siegreich erwiesen, die ich nur als antizivilisatorisch, nativistisch, neoliberal verstehen kann. Von "Souveränität", vergottet und absolut gesetzt wie bei den Brexitanhänger*innen, bleibt nachdem man alles verhökert hat, auch bloß nichts übrig. Brexit darf nicht Schule machen, wenn wir uns einen Funken Hoffnung bewahren wollen, die Herausforderungen der globalisierten Welt zu meistern.

Struppi

@My Sharona Meine Vermutung ist, dass corbyn durchaus Sieges Chancen gehabt hätte, wenn seine Partei eine klare Haltung zu der demokratischen Entscheidung gehabt hätte. Es war aber so, dass labour einfach eine Verlängerung des Zustands der in Ordnung bedeutet hätte. Insofern hat der Erfolg der tories nichts mit neoliberal oder nicht zu tun. Es ging um die Umsetzung einer von den Wähler vor drei Jahren gewollten Entscheidung.

Aber wer die EU dermassen überhöht, dem sind demokratische Wahlen vermutlich auch egal. Es geht ja um "Zivilisation" die der Brite hier verlässt.

My Sharona

@Struppi Ich überhöhe keineswegs die EU, ich suche nur nach einer passenden Charakterisierung für den Sumpf aus Tabloids, Lügen, Verrohung und Souveränitätsfetisch, aus dem der Brexit erwachsen isi.

Die Brexitentscheidung war im Übrigen demokratisch grenzwertig: Fragestellung, Wahlkampfumstände (Murdoch-Presse) und kompromisslose Lügen seitens der Brexitkampagne machten sie zu einer Farce.

Leonie

Mein lieber Schwan! So viel rechts-nationalistische Propaganda war selten in der taz. Folglich könnte meine Antwort so lang sein wie dein Artikel, oder länger, aber weil die Kommentarfunktion das nicht zulässt, greife ich nur einen Punkt heraus.

"Großbritannien ist das erste EU-Land, das sich nicht fügt, damit durchkommt – und das stößt manchen gewaltig auf."

Ach ja? "Großbritannien"? Frei nach Caesar 'Britannica omnis* - Britannien als Ganzes? Oder vielleicht doch nur eine hauchdünne Mehrheit von 51%, und zwar derer, die beim Referendum ihre Stimme abgegeben haben? Aber selbst wenn es Großbritannien als Solches und als Ganzes ist, "das sich nicht fügt", reiht es sich damit perfekt ein in die Reihe jener rechts-nationalistischen Regierungen - nicht: Länder -, die sich ebenfalls "nicht fügen". Zu denken ist an die polnische, die das Rechtssystem mit Füßen tritt, die ungarische und die tschechische, die die Aufnahme von Flüchtlingen kategorisch verweigerern und auch gerne mal gegen Ausländer*innen als Solche hetzt, gegen queer sowieso ... Die kommen auch damit durch - wo also wäre das Alleinstellungsmerkmal?

To wrap it up: This Great Britain waffle is not only an unacceptable generalization, but deliberate and malicious right-wing nationalist propaganda. The taz is the wrongest place in the world for such crap.

Struppi

@Leonie Es gab zuletzt eine weitere Wahl wo die Brexit Befürworter als deutliche Sieger hervorgingen.

Der Rest der sich "nicht fügen" Erklärung zeigt deutlich worum es geht. Wir sind moralisch überlegen und müssen daher für andere ihre Entscheidungen bewerten. Und diese moralische Überlegenheit vermischen wir so lange, bis es aussieht als ob die anderen weit unterhalb unseres Wertesystem stehen. Glückwunsch, Sie stehen in einer guten Tradition.

Gärtnerin

@Struppi Das mit den 'deutlichen Siegern' ist nicht so einfach. Wenn alle Stimmen, die in der letzten Wahl gegen den Brexit gestimmt haben, zusammengezählt werden, sind es mehr als die der Befùrworter.

dieser Mensch

Freut mich, dass das einmal gesagt wird! Vielen dank für den Beitrag!

Adele Walter

Ja, ja, das grösszügige Empire hat, nachdem es seine Mission Frieden und Zivilisation in die Welt zu bringen für erfüllt ansah, alle in Frieden ziehen lassen. Stimmt schon, die Deutschen haben nie Kolonien in die 'Freiheit' entlassen, dafür aber schon öfter ganze Völker integriert. Die Dänen 1920, die Ostpreussen 1945, die Saarländer 1957 und die DDR 1990. An Bayern wird noch gearbeitet.

Das integrative UK besteht heute noch aus 4 Nationen, die alle bei der EM mitspielen dürfen.

Brexit ist das Ergebnis einer kollektiven Verblödung mit Wahnvorstellungen über eine glorreiche Vergangenheit. Ähnliches findet man in D besonders in Sachsen und überall dort wo die AfD als wählbare Partei gilt.

Dass der Brexit den Desaster-Kapitalisten nutzen wird, bezweifle ich keine Sekunde.

- Brexit is not the crime, it's the cover-up. -

61321 (Profil gelöscht)

Gast

@Adele Walter .

Sie haben das Hultschiner Ländchen 1938 vergessen. Das Hultschiner Ländchen wird immer vergessen.

Zitat: "Brexit ist das Ergebnis einer kollektiven Verblödung mit Wahnvorstellungen über eine glorreiche Vergangenheit. "

Brexit ist ganz wesentlich auch ein Ergebnis solcher selbstgefälliger Reden, die ihre Entsprechungen selbstverständlich genauso auf der Insel hat.

Kappert Joachim

Ich weiß nicht, mit welchen Deutschen der Autor gesprochen hat. Aber einen "deutschen Willen" gegen den Brexit kann ich nicht erkennen. Ich denke, die Briten freuen sich auf ihre splendid isolation. Good luck!

90946 (Profil gelöscht)

Gast

Es ist gut, dass die Engländer bereits gelernt haben, andere friedlich ziehen zu lassen, ihr postkoloniales Bewusstsein so entwickelt ist. Das wird auch gebraucht werden im Umgang mit den uneinsichtigen Schotten, die partout in der EU bleiben wollen und auf dem von Boris Johnson abglehnten Unabhängigkeitsreferendum bestehen. Es bleibt spannend.

Strolch

Dem Autor ist zuzustimmen. Ob der Brexit eine gute oder schlechte Idee war, wird die Zeit zeigen. Und die Bewertung wird schwer fallen. Unterstellt, die Wirtschaft schwächelt, dann können die Briten immer noch sagen, dass sie nicht von anderen "fremdbestimmt" sind. Was wiegt am Ende schwerer? Der Austritt von GB hat zwei Folgen: Deutschland wird mehr an die EU zahlen, da einer der Nettozahler wegfällt. Sollte der Brexit nicht im Chaos enden, werden in Deutschland Stimmen laut werden, die dies auch für Deutschland fordern. Ist das gut? Möglicherweise unter wirtschaftlicher Betrachtung. Sieht man Europa primär als ein Friedensprojekt, wäre ein scheitern fatal. Es bleibt daher abzuwarten, ob die EU bereit ist, zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Gepflogenheiten in den Ländern gibt und eine Vereinheitlichung um jeden Preis mehr Schaden als Nutzen anrichtet.

Jochen Laun

Nachdenkenswert!

tomás zerolo

Bittebitte, Herr Johnson. Wenn Sie schon (gut!) gegen Pauschal ins Feld ziehen, dann werfen Sie nicht die, die "Boris Johnson als skrupellosen Clown, dem es nur um die eigene Glorie geht" (ja!) in einen Topf mit denen, die "hochnäsig auf die 'Inselaffen' [zeigen]" (nein!).

Und nicht in einem wesentlichen Teil der Brexit-Nummer genau dieselbe identitäre, retro-nationalistische und menschenverachtende Grütze wiederzuerkennen, die auf unserer Seite des Kanals Le Pen, Höcke, Kubitschek, Orbán, Wilders uva heisst -- das ist der grosse Fehler.

My Sharona

@tomás zerolo Sie haben den großen Fehler gut auf den Punkt gebracht.

Lowandorder

Sach mal so. A gähn - A gähn - A gähn - 🥳 -

A new one - Double-Johnson-Novel - 😱 -

kurz - “Jung - geh ins Bett.

Nen besseren Witz machste heute nicht mehr.“ - 👻 -

(…einst unsere alte Dame zu sojet Revolverpistolen!;)

☕️ ☕️ ☕️ 🕳 🕳 🕳 & have a nice day - 😎 - …servíce

Lowandorder

@Lowandorder Wo mer grad bei - “Wer baut hier Mist?“

Im “Linken Portal“ - taz - 😱 -

Noch eine eine Frage: “Why?“ Ach was!

“…Für die Vielfalt plädieren

Was auch immer Georg nun genau veranlasst hat, als Redaktionsleiter von Christ und Welt zur Zeit zu gehen – eines kann ihm und uns keiner nehmen: fünf gute Jahre, in denen es gelungen ist, trotz aller medialen Umstellungsprobleme, die natürlich auch in der taz noch längst nicht geklärt sind, saubere journalistische Arbeit abzuliefern und einen Preis nach dem anderen abzuräumen.

Aber warum Christ und Welt? Das klingt doch ganz anders als die taz, die Georg neulich selbst „rauflustig“ nannte. Nun ja, er hat bei den Themen und Meinungen in der taz immer für Vielfalt plädiert. Und er lebt sie. Dabei viel Glück und alles Gute, lieber Georg!

Lukas Wallraff ist Seite-Eins-Redakteur der taz und Mitglied im taz-Redaktionsrat.“

taz.de/Zum-Abschie...-Loewisch/!170267/

kurz - In “ Christ und Welt zur Zeit“ ?

Mach Bosse - “Riverderci y Roma“ - 😎 -

Georg Löwisch - * 1974 - 46 - Gellewelle

Na Servus

Lowandorder

@Lowandorder Nachklapp -

meedia.de/2020/01/...wechselt-zur-zeit/ -

“ Die “Zeit” erklärte ihrerseits, dass sich Löwisch ab Juli um die Extraseiten für Glaube, Geist und Gesellschaft kümmern wird und ebenfalls als Autor auftreten wird. Das sechs Seiten starke, wöchentlich erscheinende Zeitungsbuch wird von einer eigenen Redaktion in Berlin produziert. Der bisherige Redaktionsleiter, Raoul Löbbert, wird Chefkorrespondent und Mitglied der Christ & Welt-Chefredaktion. “Gemeinsam mit Löwisch möchten wir ‘Christ & Welt’ zur wichtigsten Plattform für alle Glaubens- und Wertefragen entwickeln”, sagt “Zeit”-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo*¡“ Na dann.

kurz - * “Wer zweimal wählt.

Dem glaubt frauman nicht!“ Newahr.

Gell. In ehrenwerter Gesellschaft.

Normal.

Na Mahlzeit

Lowandorder

@Lowandorder Reminiszenz -

Harry Rowohlt hat weiterhin recht.

Die taz - der Kindergarten von Spiegel

&

Die Zeit. Liggers.

Nur! Wer wie der uneinholbar einen Monat ältere Harry Rowchet & z.B. meine Wenigkeit mit - „Donnerstag - Zeit-Tag“ - eines Josef “Jupp“ Müller Marein - aufgewachsen - ja sozialisiert ist & dem seit ewig eben der Montag kein Spiegel- & der Donnerstag kein Zeit-Tag mehr ist! Newahr. Normal. - 😱 -

Kann darob nur den Kopf schütteln.

& Däh!

“ "Weißt du eigentlich", hat mich mal mein Freund Jupp gefragt, "warum ich so ein ehrlicher Mensch bin?"

"Ich weiß es nicht. Warum bist du so ein ehrlicher Mensch?"

"Weil man zum Lügen ein gutes Gedächtnis braucht. Und ich kann mir doch nichts merken."

Und um das zu beweisen, packte er sich ein Stück Notenblatt aufs Cembalo und spielte etwas Bach. Nach dem Bach sagte ich, um meine Beeindrucktheit zu verbergen: "Kannst du das auch rückwärts?" Jupp sagte, völlig zu Recht: "Blödmann" und spielte es rückwärts.

"Na?"

"Ja."

"Klingt wirklich genauso gut wie vorwärts. Komm, wir gehen einen zischen."

Und mein Freund Jupp? Mein Freund Jupp ist seit einiger Zeit tot (behauptet er zumindest) und heißt mit vollem Namen Josef Müller-Marein und ist Miterfinder der Zeitung(Die Zeit), die Sie, ja, Sie in Händen halten.“ *

& Däh! - gut abgehangen - inne taz - wa.

“ @LOWANDORDER de.wikipedia.org/w...M%C3%BCller-Marein

&

Heute? - Heute ist ein jemand sojet ala Redakteur di chefle! Nicht to glöben!

Der öffentlich dummdreist meint - er könne zweimal - in Worten - 2x - zu recht - Wählen. 👹

kurz - Soviel mit dem Klammerbeutel gepudert ist echt selten. 👻 👻 👻

Die Zeit - Fischeinwickelgazette •“ **

kurz&grob - Wie bei der bald wieder anstehenden Nubbel-Verbrennung:

“Lusche zu Lusche. Asche zu Asche.“

unterm——- * **

www.zeit.de/1990/0...wohlt-poohs-corner

&

taz.de/Sie-werden-...kt-haben/!5617513/ & näher lowie

&

de.wikipedia.org/w...M%C3%BCller-Marein

hessebub

Aber hallo, wo fängt man da an. Postkoloniale Reflexivität? Die Briten haben den in die Freiheit entlassenen Kolonien nicht nur teils völlig abstruse Grenzen und Verfassungen hinterlassen, sondern auch eine englisch geschulte Elite, die die Ausbeuterei auf eigene Rechnung munter weiterbetrieben hat.

Dass Idi Amin sein Land ins verderben geführt hat ist schlicht eine Tatsache, da würden Politologen und viele Ugander dem oben zitierten Engländer zustimmen.

Der "arrogante Deutsche Akademiker", der seit 25 Jahren in England lebt, gibt Meinungen wieder, die jeden Tag im Guardian stehen und vermutlich von den meisten Remainern und Labour-nahen englischen Akademikern geteilt werden.

Und schliesslich sollten wir nicht die vielen Deutschen vergessen, die den Brexit beklatschen. Fast deckungsgleich mit der AfD-Wählerschaft.

Insgesamt ist dieser Essay IMO essentalistisch-identitärer Quatsch mit Sosse.

Age Krüger

@hessebub "Und schliesslich sollten wir nicht die vielen Deutschen vergessen, die den Brexit beklatschen. Fast deckungsgleich mit der AfD-Wählerschaft."

Haben Sie dafür eine Quelle?

Ich habe nur im SPON dies hier gefunden:

www.spiegel.de/pol...ter-a-1257386.html

Darin heißt es:

"Die Daten zeigen beispielsweise, dass etwa ein Drittel der Brexit-Befürworter die AfD wählen würde"

Ein Drittel ist bei Ihnen deckungsgleich mit der gesamten Menge???

Es ist interessant, zu bemerken, wie sich auch Fake-Meldungen überall verbreiten lassen, wenn man irgendeine Menschengruppe, hier die Briten, diskreditieren will. Da könnte zwischen Briten-Hassern und Afdlern schon eher Deckungsgleichheit existieren.

th60

@hessebub Hessebub, das wollte ich als treuer Guardian-Leser alles auch gerade schreiben; da sehe ich, du hast das bereits erledigt.

Lesenswert heute im Guardian die 27 Abschiedsbriefe ans UK; der deutsche Beitrag (von Wolfgang Tillmans) sticht nicht durch besondere Arroganz hervor.

Essentialismus und Identitarismus in der Tat, mit einer gehörigen Prise Whataboutismus dazu. Deutsche Intellektuelle sind gegen den Brexit, weil sie noch nie eine Kolonie freiwillig aufgeben durften: darauf muss man erst einmal kommen!

Ich bin so ein deutscher Intellektueller, nebenbei ausgesprochen anglophil, und nehme mir die Freiheit, den Brexit für eine Riesendummheit zu halten, nicht als Deutscher, sondern in Solidarität mit den 48% und den vielen anderen, die sich bei der Ja/Nein-Volksbefragung unter dem Austritt etwas ganz anderes vorgestellt haben als das, was Gestalten wie Farage und Widdecomb jetzt als ihren Triumph feiern.

Ach, taz!

Ataraxia

@th60 Quite right, how Johnson says it: Freedom is slavery, war is peace, ignorance is strength. Im Ernst,

eine Sache hat Johnson ganz verpeilt: Nicht nur bleibt das Land gespalten, es gab auch nie eine Abstimmung über das Wie eines Brexit. Deshalb haben sich die Leute drei Jahre lang darüber gestritten, und deshalb haben die Parteien, die für ein "people's vote", "a second opinion", ein zweites Referendum waren, auch bei den Wahlen eine Mehrheit gewonnen.

Was bei dem first past the post UK-System, das allen Dritt-und Viertparteien den Garaus macht, aber nichts fruchtet.

Nach Statistiken hat der Brexit den Briten mehrere Hundert Milliarden Pfund gekostet, ihre Währung enorm geschwächt (früher stand das Pfund bei fast 2 Dollar, heute um 1.30). Auch das BRD-Wachstum ist sehr niedrig(zu große Exportabhängigkeit). Wachstum und Handel sind oft enorm klimaschädlich, weniger deutsche SUV's z.b. wären eine gute Sache. Vielleicht verwandelt der Brexit ja die englischen Metropolen in einen großen, verwilderten Garten. Mit Johnson, dem blonden Gartenzwerg.

TheBox

Aber dass die dekolonialisierungserfahrenen Engländer dann die Schotten ziehen lassen, soweit geht dieser Anerkennung des Freiheitswillens anderer Völker dann doch nicht - das hat BJ ja schon ausdrücklich klargestellt.

Und die Argumentation, dass bisher mehr EU-Bürger nach GB auswanderten als umgekehrt, sagt nun wirklich überhaupt nichts über die zukünftige Entwicklung aus. Gleichfalls die Arbeitsplatzsituation - das entscheidet sich erst, wenn der neue Handelsvertrag steht. Wenn er wie der mit Norwegen oder der Schweiz aussieht, wird sich wenig ändern - aber genau dieses Modell haben die Briten ja schon abgelehnt. Wenn feststeht, dass Zollschranken kommen - erst dann beginnt die große Verlagerung. Vorher ohne Klarheit der zukünftigen Rechtslage massiv auf Verdacht in eine Firmenverlagerung zu investieren macht keiner.

Das ganze Artikel dampft vor konstruierter Unredlichkeit.

Age Krüger

@TheBox "Aber dass die dekolonialisierungserfahrenen Engländer dann die Schotten ziehen lassen, soweit geht dieser Anerkennung des Freiheitswillens anderer Völker dann doch nicht - das hat BJ ja schon ausdrücklich klargestellt."

Im Gegensatz zu EU-Ländern wie z.B. Spanien haben die Briten ein Referendum zugelassen, ob Schottland das UK verlassen soll. Die Mehrheit der Schotten sprach sich dagegen aus. Insofern ist auch diese Behauptung, dass die Engländer die Schotten nicht gehen lassen würde, falsch und deutsche Propaganda, bei der man das Referendum, das stattgefunden hat, unterschlägt, ebenso wie man die brutale Haltung von einem EU-Staat wie Spanien in dieser Frage ignoriert. Von seiten der EU ist afaik den Katalanen nie irgendeine Hilde oder Solidarität angeboten worden. Ganz im Gegenteil. Dem gewählten Puigdemont wurde anfangs die Mitgliedschaft im EU-Parlament verweigert.