Die Kunst der Woche: Wenn der Raum sich öffnet

Damien Hirst produziert Diamanten, Dittmar Danner aka Krügers steigert die Rahmung im Rechteck. Und Noa Eshkols Bewegungsstudien werden neu aufgelegt.

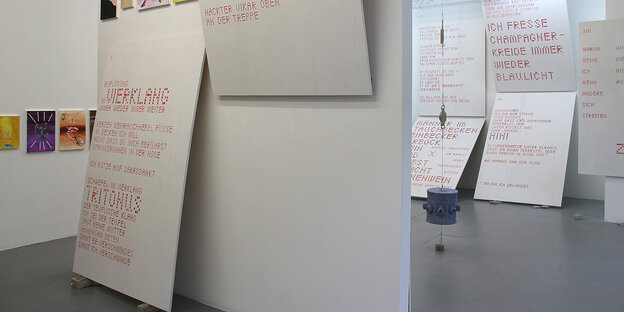

Installationsansicht der Performance The Noa Eshkol Chamber Dance Group in den KW, Berlin 2023 Foto: David von Becker

Immer ist sofort und sehr emphatisch von Schmerz, Vergänglichkeit und der Sinnlosigkeit des Lebens die Rede, wenn es um die Kunst von Damien Hirst geht. Klar, davon handelte ja seine Kunst, und zwar sehr plakativ, man denke an die bunten Pillen gegen Krankheit und Schmerz, die kurzen Pracht der Kirschblüte, die flüchtige Schönheit der Schmetterlinge und an all die toten Tiere, inklusive dem Menschen, dessen in Titan nachgebildeter Totenschädel Hirst mit Diamanten schmückte.

Dabei wird die Ironie dieser Geste – jenseits des Jokes um Material- versus Kunstwert – gerne übersehen, obwohl sich in ihr ein wesentliches Moment von Hirsts Werk zeigt: Dass nämlich die Form sich dem Motiv widersetzt.

Der Diamant steht für die Ewigkeit der Kunst, für Schönheit, die weit über die üblichen Zyklen des Lebens hinausgeht. Damien Hirst besingt in Farbe und Material nicht die Nacht, sondern den Morgen. Die Kirschbäume in „Honesty“ und „Control“ aus der Serie „The Virtues“ (2021), die die Besucher:innen gleich beim Betreten der Galerie Bastian empfangen, sind gerade erblüht, in dicht an dicht gesetzten Farbtupfern aus einer reichhaltigen Palette. Man meint, die Farbe sei mit langen Pinseln dick auf die Leinwand aufgetragen. Doch die Bilder sind Giclées, Kunstdrucke, hergestellt mit modernsten Tintenstrahldruckern, deren Farbflüssigkeiten, sogenannte „archival inks“, auf Pigmenten basieren und daher besonders haltbar sind.

Damien Hirst: Oranges and Lemons, Galerie Bastian, bis 30. September, Mi.–Sa. 11–17 Uhr, Taylorstr. 1

Dittmar Danner aka Krüger: You want it darker – let’s kill the flame!, Semjon Contemporary, bis 23. September, Di.–Sa 13–19 Uhr, Schröderstr. 1; Künstlergespräch am Samstag, 9. 9., um 15 Uhr, Anmeldung erbeten: office{at}semjoncontemporary.com

Noa Eshkol: movement notations, neugeriemschneider, bis 28. Oktober, Di.–Sa. 11–18 Uhr, Linienstr. 155

Neben Skalpellen und Rasierklingen, die sich dem Gesetz der Schwerkraft folgend in der unteren Rundung des verglasten Tondos angesammelt haben, als das Hirst sein Schmetterlingsbild „Que Muero Porque No Muero“, also „dass ich sterbe, weil ich nicht sterbe“ 2005 gestaltete, finden sich auf dem roten Bildgrund witterungsbeständige Pillen. Echte Diamanten, allerdings künstlich hergestellt, hat der Künstler dann zwischen die Schmetterlinge von „Oranges and Lemons“ (2008) platziert. Es sind nur wenige der Insekten auf der zweiteiligen, einmal rot und einmal gelb grundierten Leinwand zu sehen, die etwa vier Meter dreißig mal zwei Meter zehn misst. Man kann sie ohne Mühe zählen.

Damien Hirst weiß den Raum zu genießen, sei es der Raum der Leinwand, sei es der der Galerie. Nur fünf Gemälde und die Skulptur „Unicorn – The Dream ist dead“ (2005), ein Pferdeschädel, dem die Säge eines Sägerochens aufgesetzt wurde, bevölkern Bastians großzügig bemessene Räumlichkeiten. Da ist nichts zu viel. Eine perfekte Inszenierung insofern sie zeigt, dass der Affront von Damien Hirsts Arbeiten nicht im Kokettieren mit dem Kitsch oder dem Ekel liegt, sondern in der absolut gesetzten ästhetischen Betrachtung der Welt.

Im schwebenden Rechteck

Was geschähe mit Dittmar Danner aka Krügers Bildern in einem ähnlich großzügig bemessenen Raum? Jetzt hängen sie dicht an dicht bei Semjon Contemporary. Das ist eine Möglichkeit. Sie betont den seriellen Charakter der Arbeiten in der Ausstellung „You want it darker – let’s kill the flame!“. Denn das Bildmotiv des Künstlers, der 1988 als Meisterschüler von Johannes Geccelli an der damals Hochschule der Künste genannten UdK abschloss, ist stets die einfache geometrische Form des aufrechtstehenden Rechtecks. Alle seine Gemälde sind Hochformate, in den Abmessungen von 240 x 180 cm bis zu gerade mal 24 x 18 cm. In diese Dimensionen malt er mit leuchtenden, manchmal neon- oder metallisch strahlenden Farben – Pink, Orange, Violett, Rosa, Gelb, Blau – weitere Rechtecke ineinander, also einen je größeren Rahmen in einen je kleineren, wobei sich oft nicht sagen lässt, ob der eine jetzt vor oder hinter dem anderen steht oder besser schwebt.

Dittmar Danner aka Krüger, „INDY M75 (It's not dark yet M 75-2022)“ Foto: Jürgen Baumann

Das Vorgehen Danners erinnert natürlich an Josef Albers und dessen Homage to the Square. Allerdings geht es Danner nicht um die Wirkung einer bestimmten Farbe in einem jeweils andersfarbigen Umfeld, sondern ihn interessieren die Intensivierung der Farbe in der Verschachtelung und die Frage, inwieweit die Farbe – oder der Rahmen? – jeweils einen eigenen Raum eröffnet. Die beste Antwort erkenne ich in einem Bild, das die Regel ein wenig bricht. In „It’s not dark yet M87-2023“ hat der Künstler nämlich die Rahmen nicht ganz zu Ende gemalt.

Aber es scheint nur so. Tatsächlich sind die Rahmen fertig gemalt, aber nicht in der gleichen Farbe, sondern einer helleren, leuchtenderen, was den Eindruck der unvollendeten Linie hervorruft. Aber gerade dadurch fällt gewissermaßen Licht ins Bild, von links oben nach rechts unten, und es entsteht Raum. Es entsteht Raum, nicht Tiefe, weil die Richtung des Blicks nicht mehr auf den inneren Kern, die letzte umrahmte Farbfläche des Gemäldes zielt. Das ist in den anderen Bildern die einzige Richtung, die er zwangsläufig kennt: immer tiefer in die sich verjüngenden Farbgründe zu tauchen. Ist der Blick freier, lassen sich die Rahmen als Türen wahrnehmen, die von einem Raum in den nächsten führen, ins Freie, statt in den Abgrund – wo es dann wirklich dunkel ist.

Wie Körper sich bewegen

„Jetzt ist nicht die Zeit, zu tanzen“, soll Noa Eshkol (1924-2007) ihrer kleinen Tanztruppe, der „Chamber Dance Group“ in Cholon 1973 beschieden haben. Sie war schockiert über den Angriff ägyptischer und syrischer Soldaten am höchsten Feiertag Jom Kippur, in dessen Folge ihr einziger männlicher Tänzer in die israelische Armee eingezogen wurde. Sie wandte sich der bildenden Kunst zu und schuf aus Stoffresten über 500 Wandteppiche. Für diese Teppiche ist Eshkol inzwischen international bekannt. Neugerriemschneider, die durch Sharon Lockhart auf die 1924 im Kibbuz Degania B geborene Tänzerin, Tanzpädagogin und Künstlerin aufmerksam wurden und heute ihren Nachlass verwalten, haben sie schon früh gezeigt.

Nach ihrer Tanzausbildung, unter anderem bei Rudolf Laban in Manchester, entwickelte sie 1954 gemeinsam mit ihrem Mann, dem Architekten Avraham Wachman, das Eshkol-Wachman-Notationssystem für Tanz. Diese „movement notations“ sind nun Titel der Ausstellung bei neugerriemschneider, die Eshkols Ideen zum Tanz thematisiert und Notationen und Objekte aus ihrem Archiv zeigt, in denen sie ihr Konzept visualisierte und niederschrieb. Filmmaterial und Fotografien von Tanzperformances vermitteln einen Eindruck von Eshkols minimalistischem Bewegungsstil.

Gleichzeitig will „movement notations“ einen Ausblick auf das kommende Jahr geben, in dem die Choreografin und Künstlerin 100 Jahre alt geworden wäre – Anlass für eine große Ausstellung im Georg Kolbe Museum. In Zusammenarbeit mit den KW, wo an den vergangenen Wochenenden zwei Tanz-Performances stattfanden, präsentiert das Museum dann am 28 Februar 2024 die Neuauflage der Publikation „Movement Notation“.

Dabei handelt es sich um eine abstrakte Bewegungsnotation auf dreidimensionaler geometrischer Basis, mit der sich die Bewegungen beliebiger Körper beschreiben lassen, also auch von Insekten, Vögeln, und Robotern, sofern diese in Gliedmaßen mit Gelenken unterteilt sind. In komplexen Liniensystemen setzen Eshkol und Wachman die so abstrahierten Körper und die Zeit in eine eindeutige, durch Bewegungsabfolgen definierte Beziehung zueinander.

Die wunderbaren schwarz-weißen Tuschegrafiken, die die der Designer, Theoretiker und Performer John G. Harris für das sogenannte „Referenzsystem“ schuf, erinnern stark an die grafischen Arbeiten der Nachkriegsavantgarde, allerdings der nach dem Ersten Weltkrieg. Meist sind sie informativ, aber die stark stilisierten Blätter glänzen dazwischen immer wieder einfach durch große poetische Kraft. Auch die „Models of Orbits in the System of Reference“, Drahtkugelkörper, die Amos Hertz 1974 für Eshkol und Wachman baute, sind gewissermaßen bezaubernd suprematistisch-konstruktiv. Dagegen überraschen die Tanzperformances mit ihrer puristischen Inszenierung schwarz gekleideter Körper auf einer leeren, hellen Bühne.