Überlebende des Genozid an den Êzîden: Abschiebung in Elend und Gefahr

Ali Saydo floh vor den IS-Mördern nach Deutschland. Wie andere Êzîden soll er nun zurück in den Irak gezwungen werden. Dabei droht dort weiter Verfolgung.

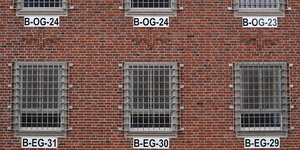

Ali Saydo während des êzîdischen Hungerstreiks vor dem Deutschen Bundestag im Oktober Foto: Miriam Klingl

BERLIN taz | Ali Saydo sitzt im Abschiebegewahrsam. Das berichtet seine Anwältin Kareba Hagemann. Noch im Oktober sagte Saydo der taz, eine Abschiebung in den Irak wäre für ihn, einen Êzîden, „ein Todesurteil“. Er sei dort dem Genozid durch den sogenannten Islamischen Staat entronnen, doch noch immer gebe es für ihn im Irak keinerlei Perspektive, dafür umso mehr Diskriminierung. Wie der 40-Jährige erhielten in den vergangenen Monaten viele Êzîd*innen Ausreiseaufforderungen. Einige wurden bereits in den Irak abgeschoben. Das Bundesinnenministerium (BMI) sieht keine Notwendigkeit, einzugreifen.

„Die Lageentwicklung in Irak und speziell in Nord-Irak wird von der Bundesregierung dauerhaft aufmerksam beobachtet“, erklärt ein Sprecher des Innenministeriums auf taz-Anfrage. „Derzeit sieht das BMI keinen Handlungsbedarf.“

Im Oktober campierten Angehörige der Volksgemeinschaft aus Protest vor dem Bundestag, darunter auch Saydo. Einige traten in den Hungerstreik. Auch Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken treibt das Thema um. Schließlich hat der Bundestag im Januar dieses Jahres den Völkermord an den Êzîd*innen als Genozid anerkannt und auch die andauernde Diskriminierung und Perspektivlosigkeit der Gruppe im Irak benannt.

Insgesamt über 300.000 Menschen haben durch den Angriff des IS auf die êzîdische Religionsgemeinschaft in Sinjar im Norden Iraks ihr Zuhause verloren. Viele Tausend wurden ermordet. Tausende Frauen und Mädchen wurden verschleppt und systematisch vergewaltigt. Über 2.700 Menschen werden noch immer vermisst. Viele leben bis heute in großen Camps für Binnenvertriebene in Irak, Syrien und der Türkei. Andere flohen nach Deutschland.

In dem fraktionsübergreifenden Antrag aus dem Bundestag vom Januar hieß es, für die Menschen sei eine „sichere Rückkehr“ aufgrund der „hoch volatilen Sicherheitslage“ kaum möglich. Die Situation in den Flüchtlingscamps sei zudem „inakzeptabel“ und biete „keinerlei Zukunftsperspektiven“. Man fordere die Bundesregierung auf, „weiterhin unter Berücksichtigung ihrer nach wie vor andauernden Verfolgung und Diskriminierung im Rahmen des Asylverfahrens Schutz zu gewähren“. Tatsächlich aber sind, seit der IS im Irak zurückgedrängt wurde, die Schutzquoten für Êzîd*innen rapide gesunken: von über 90 Prozent im Jahr 2017 auf knapp unter 49 Prozent 2022.

Familie mit Kindern abgeschoben

Deutschland hat lange nur Straftäter und Gefährder in den Irak abgeschoben. Das scheint sich nun zumindest in einigen Bundesländern geändert zu haben – und immer wieder sind unter den Betroffenen auch Êzîd*innen. Mitte November erst wurde ein êzîdisches Ehepaar aus dem Allgäu mit seinen zwei minderjährigen Kindern in den Irak abgeschoben – die zwei volljährigen Kinder blieben in Deutschland.

Die Ausländerbehörden würden „Verstand und Gewissen ausschalten, um die Abschiebezahlen zu erhöhen“, kritisierte der Bayerische Flüchtlingsrat. Viele derer, die damals den IS im Irak unterstützt hätten, lebten nach wie vor dort. Êzîd*innen seien weder willkommen noch sicher im Irak.

Entsetzt ist auch der grüne Bundestagsabgeordnete Max Lucks. Die Abschiebung der êzîdischen Familie sei „eine Schande“, sagt er der taz. Es sei „absurd, dass ein Ministerium keinen Handlungsbedarf sieht, während hunderte Menschen bereit sind, in einen Hungerstreik zu treten. Das kann uns nicht kalt lassen.“ Lucks besuchte im Oktober auch das Protestcamp der Êzîd*innen vor dem Bundestag.

Auf ihrem Parteitag Ende Oktober beschlossen die Grünen einen entsprechenden Antrag: Durch die Anerkennung als Genozid erwachse eine „besondere Verantwortung gegenüber den Opfern“. Bund und Länder müssten „alle rechtlichen Mittel ausschöpfen“, um die Abschiebung von Êzîd*innen zu verhindern. Die Möglichkeit der Rückkehr Betroffener solle geprüft und im Aufenthaltsgesetz eine rechtssichere Bleibeperspektive für Êzîd*innen geschaffen werden. Bis es zu einer gesetzlichen Lösung komme, müsse aber das Innenministerium „endlich handeln“, fordert Lucks.

Viele Fälle aus Bayern, NRW und Baden-Württemberg

Jene „besondere Verantwortung“, von der die Grünen sprechen, empfinden die zuständigen Behörden offenbar nicht. Auf taz-Nachfrage kann das BMI zwar sagen, dass 2023 bis Ende Oktober 164 Menschen in den Irak abgeschoben wurden – aber nicht, wie viele davon Êzîd*innen waren.

Das verwundert insofern nicht, weil auch in den Ländern viele der zuständigen Ministerien dies auf taz-Anfrage nicht beantworten können. So geben etwa Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Bayern an, dass Volkszugehörigkeiten und Religionen statistisch nicht oder nicht in jedem Fall erfasst würden und deswegen keine Aussage möglich sei.

Aus einigen Bundesländern wird nur sehr restriktiv oder gar nicht in den Irak abgeschoben. Viele schieben nach wie vor nur Straftäter und Gefährder ab. Bremen schiebt nur in die kurdischen Gebiete im Nordirak ab, und auch dorthin nur Personen, die von dort stammen. Die Abschiebung von Êzîd*innen, die vor allem aus der Sindschar-Region kommen, sei somit „weitgehend auch nicht möglich“, antwortet Bremen.

Fakt ist, dass ganze 57 der insgesamt 164 Abschiebungen bis Ende Oktober aus Bayern kamen, und dass darunter auch sechs Frauen und sechs Minderjährige waren. Auch NRW und Baden-Württemberg haben in zweistellig in den Irak abgeschoben. Sachsen-Anhalt hat zwar nur vier Personen abgeschoben, die aber allesamt keine Straftäter oder Gefährder waren.

„Kaum Zukunftsperspektive“

Rechtsanwältin Kareba Hagemann hat bereits mehrere Fälle von Abschiebung bedrohter Êzîd*innen vertreten. Sie sagt, sie wisse von 17 vollzogenen Abschiebungen. Das wären ganze zehn Prozent aller Abschiebungen in den Irak. Ihrer Kenntnis nach seien davon nur zwei straffällig gewesen. Auch Minderjährige seien abgeschoben worden.

Einer ihrer Mandanten berichte, wie prekär seine Lage in der Autonomen Republik Kurdistan im Nordirak nun sei: Er bekomme keine Unterkunft in einem der großen Flüchtlingslager, in denen bis heute viele Überlebende des Genozids ausharren. „Die Sicherheits- und Versorgungslage im Irak ist nicht annähernd so, dass Êzîd*innen dort wieder leben könnten“, kritisiert Hagemann.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung erklärt auf taz-Anfrage, Êzîd*innen würden heute „nicht mehr wie in den Zeiten der Terrorherrschaft des sogenannten Islamischen Staates systematisch verfolgt und bedroht“. Gleichwohl sei die Sicherheitslage im Sindschar-Gebiet „weiterhin problematisch“, sagt Luise Amtsberg (Grüne). Viele êzîdische Binnenvertriebene lebten nach wie vor in Camps in der Region Kurdistan-Irak und trauten sich aufgrund der instabilen Sicherheitslage nicht, in ihre Heimatdörfer zurückzukehren.

„Vor allem für Frauen und Kinder, unter denen auch Überlebende des Völkermordes sind, hat das Leben in den Camps kaum Zukunftsperspektive“, so Amtsberg. Parallel zum Engagement der Bundesregierung in Form von humanitärer Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit für den Wiederaufbau vor Ort müssten „die politischen Voraussetzungen für die Rückkehr der Vertriebenen zwischen der irakischen Zentralregierung und der kurdischen Autonomieregierung geschaffen werden“. Auch hierfür setze sich die Bundesregierung auf politischer Ebene ein.

Letzte Rettung: Öffentlicher Druck

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Clara Bünger hatte die Abschiebungen schon im Oktober als „perfide“ bezeichnet und ein „Bleiberecht für alle nach Deutschland geflohenen Êzîd*innen“ gefordert. Anders als das SPD-geführte Innenministerium sieht auch die SPD-Bundestagsfraktion durchaus Handlungsbedarf: In einem Video auf Facebook schlagen die beiden Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe und Derya Türk-Nachbaur eine Stichtagsregelung vor: Êzîd*innen, die vor November 2023 nach Deutschland gekommen sind und nie straffällig geworden sind, sollten bleiben dürfen – die Fälle aller danach eingereisten sollten dann individuell geprüft werden.

Türk-Nachbaur ist eine der Initator*innen des Antrags zur Anerkennung des Genozids. In dem Video erklärt sie, dass keineswegs Opfer des Völkermords abgeschoben würden. Solche Berichte entsprächen „nicht der Wahrheit“, so Türk-Nachbaur. Êzîd*innen, die „viele Jahre nach dem Genozid“ nach Deutschland gekommen seien, bekämen keinen pauschalen Schutz – anders als jene, die zwischen 2014 und 2017 geflohen sind, also während des Völkermords. Ihr Werdegang und ihr Schicksal werde individuell beurteilt. Nur, wenn keine Verfolgung drohe, komme eine Abschiebung in Betracht.

Anwältin Hagemann ist über diese Argumentation empört. „Auch unter denen, die nicht direkt 2017 geflohen sind, sind viele Opfer des Genozids“, sagt sie. Viele hätten Familienangehörige verloren, und viele litten bis heute unter den Fortwirkungen des Genozids. „Der Bundestag hat es in seinem Antrag selbst benannt: Es gibt für Êzîd*innen im Irak keine Sicherheit und keine Perspektive“, sagt Hagemann. „Sie erleben noch immer massive Diskriminierung.“ Eine Stichtagsregelung hingegen würde Hagemann begrüßen. „Aber bisher sehe ich dafür weder den politischen Willen noch den Einsatz.“

Für ihren Mandanten Saydo dürfte jede politische Lösung zu spät kommen. Schon Ende Oktober hatte Hagemann eine Petition beim bayerischen Petitionsausschuss eingereicht, um eine Härtefallentscheidung herbeizuführen. Am Mittwoch wurde diese abgelehnt.

„Da sei rechtlich nichts zu machen, wurde uns mitgeteilt“, so Hagemann. „Dabei sind diese Petitionen doch genau für diese Fälle da, in denen rechtlich nichts möglich.“ Die Anwältin hat eine Beschwerde gegen die Haft eingelegt. „Aber sonst ist das einzige, was Ali Saydo jetzt noch vor einer Abschiebung bewahren kann, öffentlicher Druck.“

Aktualisierung: Ali Saydo wurde am Dienstag den 12.12.2023 zusammen mit weiteren irakischen Staatsbürgern über die Türkei in den Irak abgeschoben, darunter ein weiterer Êzîde. Nach seiner Ankunft im Irak berichtete er seiner Anwältin am Telefon, er wolle sich bald in das Camp im Nordirak aufmachen, in dem seine Familie seit etwa 10 Jahren in Zelten lebt. Seinen minderjährigen Sohn werde er dort nicht mehr antreffen, berichtet Anwältin Hagemann. Dieser habe sich wegen der „unerträglichen Lage“ im Camp vor einiger Zeit auf eigene Faust auf den Weg nach Europa gemacht.

Leser*innenkommentare

Viel-Leser

10 Prozent aller aktuellen Abschiebungen in den Irak betreffen êzîdische Genozidüberlebende? Das bestätigt tatsächlich die schlimmsten Befürchtungen. Jetzt zeigt sich auch, was gemeint war, als Olaf Scholz tönte, man müsse "endlich im großen Stil" abschieben. Die Bundesregierung sucht sich einfach diejenigen aus, von denen am wenigsten juristische Gegenwehr erwartet wird, um schnell und populistisch dem Wähler höhere Abschiebequoten präsentieren zu können.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang auch die weitverbreitete Ignoranz, was die Situation von verfolgten religiösen Minderheiten angeht, nicht nur bei Nancy Faeser, sondern auch bei Gerichten und Ausländerbehörden. Der aktuelle Umgang mit den Êzîden erinnert stark an einen Fall bei einer der "Sammelabschiebungen" nach Afghanistan 2019, als sich unter den Abgeschobenen ausgerechnet ein Mitglied der massiv verfolgten Hindu-Minderheit befand.

www.giessener-allg...fern-12008193.html

Der Mann hatte sich bei seiner Anhörung im Asylverfahren wegen mangelnder Fremdsprachenkenntnisse und fehlender Dolmetscher nicht verständlich machen können und war daher ein leichtes Ziel für die Ausländerbehörde.

Und auch in anderen Fällen agieren Gerichte und Behörden gerade bei verfolgten religiösen Minderheiten mit atemberaubender Ignoranz und Gleichgültigkeit:

www.igfm.de/keine-...ferenz-am-28-juli/

LeKikerikrit

Ein Riesenaufwand und Bindung Organisatorischer Ressourcen in 16 Bundesländern. Dieses Geld investiert in Chancen-Entwicklung für alle, die nur besser Leben möchten. Ja genau, nur besser leben möchten. Und es ist Zeit, dass sich eine demokratisch gewählte Regierung offensiv hinter dieses Thema stellt.

Und nicht ständig diesem braunen Gesülze hinterher hechelt.