Der Niedergang der USA im Roman: Nur Lifestyle und Paranoia überleben

Literaten haben den Niedergang der USA in ihren Werken schon lange vorweggenommen - nur spektakulärer, krawalliger und abrupter als er in Wirklichkeit ausfällt.

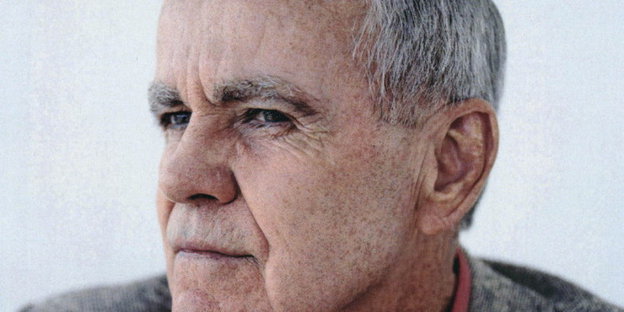

Cormac McCarthy schickt seine Figuren durch die US-Postapokalypse. Bild: ap

BERLIN taz In seinem Werk "Res gestae" zeigt sich der römische Historiker Ammianus Marcellinus übellaunig. Man spürt, wie hier ein Mitglied der imperialen Elite Rom den Bach runtergehen sieht. Dass gerade mal siebzig Jahre nach Ammianus Tod, der Westteil des Reiches dann von germanischen Barbaren übernommen wurde, konnte aufmerksame Leser also nicht überraschen.

Konkurrenz für das derzeitige Imperium, die USA, sieht der Bericht "Global Trends" hauptsächlich im Osten: Indien, Russland, vor allem aber China werden 2025 zusammen mit den USA an der Spitze einer multipolaren Welt stehen, heißt es. Aber auch Europa behauptet noch einen Platz unter den ersten drei.

Literaten haben mit dieser Machtkonstellation schon längst gerechnet: Im vor zwei Jahren erschienenen Roman "Chez Max" des deutschen Schriftstellers Jakob Arjouni hat sich zur Zeit der Handlung im Jahr 2064 eine europäisch-chinesische Föderation herausgebildet und mit einer großen Mauer gegen den südlichen, sich selbst überlassenen Rest der Welt abgeschottet. Die durch ihre weltweiten Kriege erschöpften und zum Agrarstaat runtergewirtschafteten USA haben nur noch den Status eines belächelten Juniorpartners.

Dass diesseits des Schutzwalls alles seinen zivilisatorischen Gang geht, dafür sorgt die Ashcroft-Truppe, eine nach dem US-Justizminister John Ashcroft benannte Geheimpolizei, die sich dessen nach dem 11. September 2001 ausgegebene Parole auf die Fahnen geschrieben hat: "Let's crush the motherfuckers before they crush us." Von den USA, könnte man Arjounis Vision auf den Punkt bringen, haben nur der Lifestyle und die Paranoia überlebt - der Rest ist Schweigen.

Doch natürlich überlassen die Vereinigten Staaten die Aufgabe, den eigenen Niedergang beschreibend vorwegzunehmen, nicht alleine einem Deutschen mit Wohnsitz in Frankreich, also einem klassischen Vertreter des "Old Europe". "In unseren Tagen geht es nicht mehr um den Verfall der Kultur, sondern um die Bilanz endgültiger Verluste", hat US-Schriftststeller Cormac McCarthy in einem Interview zu seinem 2007 auf Deutsch erschienenen Roman "Die Straße" zu Protokoll gegeben. Die Protagonisten ziehen hier durch ein "zerfurchtes, erodiertes und ödes Land", die USA nach der nuklearen Katastrophe. Mit Bill Clintons Berater James Carville möchte man da anmerken: "It's the economy, stupid." Die Wirtschaft also, und nicht die Bombe oder - wie zuletzt in der Verfilmung des Romans "I Am Legend" von Richard Matheson zu sehen - ein ausgebüchstes Virus.

Dass der Niedergang der USA ein langsamer, unspektakulärer und ökonomisch begründeter sein wird, weiß man zwischen New York und Los Angeles schon lange selbst: Eines der berühmtesten amerikanischen Gedichte des vergangenen Jahrhunderts, "The hollow men" von T. S. Elliott, endet mit den Zeilen: "This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper" - kein Weltende mit spektakulärem Knall also, sondern ein langsames Dahinsiechen. Geschrieben wurde das Gedicht allerdings 1925 in Europa, zwei Jahre später wurde Eliot britischer Staatsbürger. Wer also wissen will, was die Zukunft noch so bringen wird, sollte seine Augen ruhig weiterhin auf amerikanische Dichter richten, möglicherweise solche, die in Indien, Russland - oder eben gleich in China leben.

Leser*innenkommentare

Xellos

Gast

Jeder der genau hinkuckt erkennt, dass die USA sich in der Phase des Niederganges befindet.

Die Bankenkrise, der Zusammenbruch der Industrie, das langsame Sterben der Städte (siehe Detroit), die maßlose Verschuldung, die militärischen Probleme, die Korruption und Dekadenz, die hohe Zahl an Arbeits- und Obdachlosen, die starke Gewaltbereitschaft der Bevölkerung (die Milizen), die Veränderung des Klimas und zu guter letzt das Talent sich überall Feinde zu machen - all das wird zum Untergang der USA beitragen. Dieser Prozess ist schon im Gange und wird kaum noch zu stoppen sein, vor allem nicht, wenn man jeder Reform mit Ablehnung entgegentritt.

Allerdings werden die USA nicht aufhören zu existieren. Es sei denn, das Land wird erobert oder es zerfällt.

Wie die Zukunft auch aussieht, es kommen finstere Zeiten auf Washington und nur ein starker Führer kann das Land aus der Krise führen, sei er nun Schwarz oder Weiß, ein Asiate, ein Polynesier oder ein Ureinwohner.