Theater in Frankfurt nach Buñuel: Der Blick in den Abgrund

Claudia Bauer inszeniert in Frankfurt den „Würgeengel“ als groteske Komödie. Peter Licht und SE Struck haben Buñuels Meisterwerk bearbeitet.

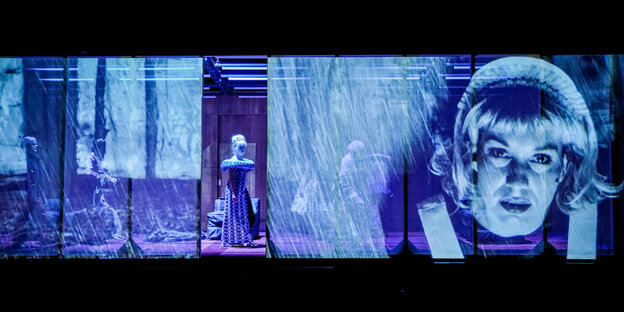

Die Hausangestellte Maria (Julia Preuß) wird in Großaufnahme auf den Zwischenvorhang projiziert Foto: Arni Declair

Es ist schon erstaunlich, wie sich ein cineastisches Meisterwerk des Surrealismus wie Luis Buñuels „Würgeengel“ aus dem Jahre 1962 und unsere Wirklichkeit aufeinander zubewegen können. Zumindest in der neuen, jetzt uraufgeführten Version dieser gleichnishaften Lähmung einer typischen Auswahl von elitären Wohlstandsbürgern, denen es einfach nicht gelingen will, einen Raum zu verlassen.

Claudia Bauer (Regie), Andreas Auerbach (Bühne) und Vanessa Tust (Kostüme) haben diese Fassung der berühmten Vorlage von Peter Licht und SE Struck am Schauspiel Frankfurt jetzt auf die Bühne gebracht. Was die Zuschauer erleben konnten, war die Uraufführung einer Art Komödie, bei der einem das Lachen, wie zu erwarten, im Halse stecken bleibt.

Es geht ja nicht einfach darum, dass eine noble Partygesellschaft, die in kleiner Runde eine Spendengala ausklingen lassen will und der Einladung von Fred (Sebastian Kuschmann) und Leonora (Anna Kubin) in ihre Wohnzimmerlandschaft folgt, diese aus unerfindlichen Gründen nicht wieder verlassen kann. Um (so behaupten sie jedenfalls ganz heutig: auf ihren E-Rollern) den Heimweg anzutreten. Oder darum, dass dieses in den Homeofficemodus gefallene Leben von acht Menschen auf engstem Raum eine Eigendynamik entfaltet, bei der nicht viel übrig bleibt von all dem Getue und der ausgestellten Fassade.

Hier entpuppt sich der diskrete und eben doch nur oberflächliche Charme der Bourgeoisie alsbald als ein ziemlich indiskreter Egoismus, der in den Kampf ums eigene Überleben übergeht. Da wird sogar die Ermordung des Gastgebers erwogen, weil man ja einen Schuldigen für die eskalierende Situation braucht.

Dieser Wechsel in eine Metasprache der Selbstbeschreibung entfaltet mit all den eingebauten Wiederholungsschleifen den Charme eines eigenen Sounds. Claudia Bauer betont diesen noch, indem sie ihren mit Lust an der Komödie spielenden Akteuren die Überakzentuierung eines pointiert ausstellenden Sprechens verordnet. Sie schleudern die pseudointellektuellen Phrasen zur Beschreibung ihrer Unfähigkeit zu handeln geradezu heraus und scheinen deren Wirkung nachzuspüren.

Liebestod aus „Tristan und Isolde“

Dazwischen blitzen dann immer mal Sequenzen des Politik- und Korrektsprechs von heute auf, die – zumindest anfangs – immer wieder für Lacher im Publikum sorgen.

Erinnert das (schon wegen der schrillen 70er-Jahre-Kostüme) mitunter an das Herbert-Fritsch-Theater, so wirken die Gesangseinlagen wie eine Reminiszenz ans Marthaler-Theater. Nachdenkpausen zum Durchatmen.

Hinreißend, wie sich Hubert Wild als übersensibler Musiker Johann mit seiner Counterstimme den Liebestod aus „Tristan und Isolde“ vornimmt. Was von den Übrigen als Symptom für geistige Verwirrung diagnostiziert wird.

Klug zwischen das Wortschwallturbotheater geschaltet sind auch die in Großaufnahme auf den Zwischenvorhang projizierten Kommentare der Hausangestellten Maria (Julia Preuß). Sie ist im Bündnis mit dem Publikum sozusagen die eingeschleuste Beobachterin eines Experiments. Und sie ist die Vertreterin jener Angestellten, die sich beizeiten davongemacht und den Ort des Geschehens gar nicht erst betreten haben.

Zwei Caterer jonglieren zu Beginn ihre Kisten mit so lautstarken wie sinnlosen Kommentaren durch den Zuschauerraum bis an den Fuß jener Treppe, die in den Raum hinter der Gaze mit dem Videogrünzeug führt, und machen sich dann wieder davon. Sie überlassen Maria ihren Job. So, wie die dann überhaupt für alles allein zuständig ist, was man den Gästen anbieten will, aber schon bald nicht mehr anbieten kann. Weil nicht mal mehr die Pappbecherchen für den Schluck Wegchampagner auffindbar sind.

Keine Toilette funktioniert

Wenn es nichts mehr zu essen, nichts zu trinken gibt, keine Toilette funktioniert, man sich darin überbietet festzustellen, wer von den Anwesenden am meisten stinkt, kommen dieser Maria ihre praktischen Kompetenzen zugute. Sie findet Wasser in den Leitungen und schwingt die Axt, um da heranzukommen. Sie übernimmt so für kurze Zeit die Macht.

Erst, als sie alle die Ausgangsposition des Abends wiederholen, entkommen sie. Zurück ins alte Leben. Und gönnen sich einen Wohlfühlaufenthalt in der Sauna. Auf ein Zeichen von Maria aber senkt sich deren Decke mit den glühenden Röhren immer tiefer auf die Weiter-so-Gesellschaft. Man kann drauf wetten, dass sie nicht entkommen.

Auch dieses Schlussbild bleibt aber Teil eines in sich stimmigen Theaterabends, der den „Würgeengel“ durchaus als Stück der Stunde präsentiert. In Frankfurt wird seine „Botschaft“ nicht an die Selbstbespiegelung des Theaters verkauft, sondern mit dessen virtuos zelebrierten Mitteln zum imaginären Spiegel der Selbsterkenntnis. Einem, der auf seine ganz eigene Weise verunsichert. Großartig.