Dora María Téllez 1979 und 2016 in Managua Foto: ap/picture alliance

Persönlichkeiten der ganzen Welt:Wie sie wurden, wer sie sind

Manche Persönlichkeiten begleiten die taz seit 45 Jahren. Einige sind ihren Idealen treu geblieben – andere nicht. Sechs Beispiele.

17.4.2024, 07:04 Uhr

Vor 45 Jahren wurde die taz in politisch bewegte Zeiten hinein geboren. Was ist aus einigen der Personen, die diese Zeiten geprägt haben, geworden?

Dora María Téllez, von der Castro-Bekannten zur Staatsbegnadigten

Sie war das junge Gesicht der sandinistischen Revolution in Nicaragua. Gabriel García Marquez, der kolumbianische Literaturnobelpreisträger, beschrieb sie damals als „eine schöne, schüchterne und schweigsame Frau, so begabt und intelligent, daß ihr alle Möglichkeiten im Leben offenstehen würden“.

1978 besetzte sie mit Genoss*innen den Nationalpalast in Managua und presste so 60 gefangene Sandinist*innen frei. Damals war Dora María gerade 22 Jahre alt und hatte ihr Medizinstudium abgebrochen. Sie gehörte dem gleichen Flügel der Sandinistischen Befreiungsfront an wie Daniel Ortega, der nach dem Sieg der Revolution im Juli 1979 Regierungschef wurde. Dora María Téllez übernahm 1985 das Amt der Gesundheitsministerin.

1990 wurden die Sandinistas abgewählt. Viele Führungspersönlichkeiten, nicht zuletzt Daniel Ortega selbst, eigneten sich noch vor der offiziellen Amtsübergabe diverse Besitztümer an. Dora María Téllez distanzierte sich. Als Ortega die einstige Guerilla- und Regierungspartei immer mehr zu einer autoritären Organisation umbaute, verließ sie die Sandinistenpartei FSLN.

Eine Zeit lang mag ihre Bekanntheit sie noch geschützt haben, aber als Ortega studentische Proteste 2018 zusammenschießen ließ, fielen die letzten Skrupel. Im Juni 2021 ließ der Diktator die frühere Comandante verhaften. Nach eineinhalb Jahren Einzelhaft wurde sie auf internationalen Druck entlassen und mit 67 Jahren ausgebürgert. Und ist diejenige Persönlichkeit der nicaraguanischen Revolution, die im Gegensatz zu vielen anderen bis heute Respekt einflößt. Bernd Pickert

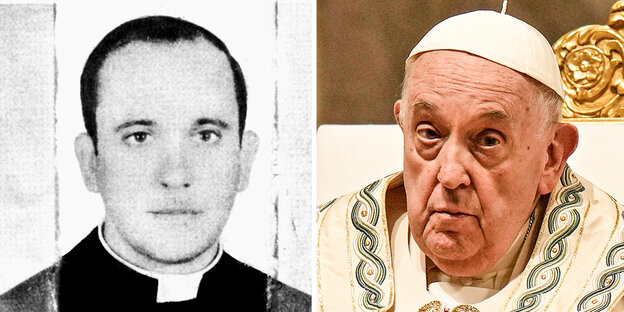

Jorge Bergoglio – aus der Provinz in den Vatikan

Im Jahr 1979 war der 1936 in Buenos Aires geborene Jorge Bergoglio schon ein Mann im mittleren Alter. Bei seinem Orden, den Jesuiten, hatte der Priester einen beachtlichen Aufstieg hingelegt, hatte es zum Provinzial, sprich zum Chef, der Jesuiten in Argentinien gebracht, war zugleich aber Pfarrer in einer Gemeinde vor den Toren der Hauptstadt tätig.

Der Argentinier und spätere Papst Jorge Bergoglio in den 70er Jahren und an Ostern 2024 im Petersdom in Rom Foto: reuters, Alessandra Tarantino/dpa

„Am anderen Ende der Welt“ hätten ihn seine Brüder aus dem Kardinalskollegium aufgespürt, erklärte Bergoglio 2013, unmittelbar nach seiner Wahl zum Papst. Noch nie war ein Südamerikaner Papst geworden und noch nie ein Jesuit. Schon in Buenos Aires – dessen Erzbischof er 1998 werden sollte – hatte Bergoglio eine arme Kirche im Dienst der Armen gepredigt, hatte in einer bescheidenen Wohnung gelebt, nahm regelmäßig die U-Bahn statt eines Dienstwagens.

An diesem Stil änderte er auch nichts, als er Papst wurde – und auch nicht an der Botschaft. Seine erste Dienstreise im neuen Amt führte ihn auf die Flüchtlingsinsel Lampedusa. Und kurz nach seiner Wahl zum Papst fragte er: „Wer bin ich denn, um über einen Gay zu urteilen?“ Auch die Homosexuellen seien Brüder im Herrn. Tatsächlich agiert er aber sehr vorsichtig – schließlich sehen viele Ortskirchen die Dinge anders als er. Michael Braun, Rom

Sonia Ghandi: Hausfrau und Politikerin – in dieser Reihenfolge

1979 dürfte Sonia Gandhi noch nicht geahnt haben, in welche Richtung sich ihr Leben entwickeln würde. Sie war zwar bereits verheiratet mit Rajiv Gandhi – Sohn von Indira Gandhi, die in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren mehrfach Premierministerin Indiens war. Doch das Ehepaar Rajiv und Sonia hielt sich bewusst von politischer Aktivität fern – er arbeitete als Pilot, sie kümmerte sich um die Kinder.

Doch dann kam Rajivs älterer Bruder, ein Parlamentsabgeordneter, 1980 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Auf Betreiben seiner Mutter ging Rajiv in die Politik. Als diese dann ermordet wurde, änderte sich der Kurs der kleinen Familie. So wurde Sonia Gandhi, die aus einer katholischen Familie in Italien stammt, zur Gattin des jüngsten Premierministers Indiens. Nach der Ermordung ihres Mannes 1991 durch die tamilischen LTTE trat sie 1997 schließlich in die Politik ein, wurde bald Vorsitzende der Kongresspartei – und blieb es für die nächsten 22 Jahre.

Sonia Ghandi im Jahr 1984 und aufgennommen im Jahr 2014 Foto: picture-alliance/dpa, imago

Vor den bald beginnenden Parlamentswahlen warnte sie nun: „Heute ist die Demokratie in unserem Land in Gefahr“. Und spielt damit an auf die Ambitionen der extrem rechten regierenden BJP, gegen die Oppositionsführer Rahul Gandhi – Sonias Sohn – in den Wahlkampf zieht. Natalie Mayroth, Mumbai

Natan Scharanski, der lavierende Freiheitskämpfer

Was wurde Natan Scharanski nicht alles genannt: ein Held und Schaumschläger, ein Heiliger und Scharlatan, ein Menschenrechtler, der Menschenrechte verrate. Der heute 76-Jährige hat sich kaum je etwas sagen lassen. Selbst im sowjetischen Gulag nicht, in dem er neun Jahre ausharren musste. „Spionage“ hatten sie dem sowjetischen Juden vorgeworfen, denn er hatte als 24-Jähriger einen Ausreiseantrag gestellt – ein Schritt, der dem Staat zu verstehen gab, es mit einem „Illoyalen“ zu tun zu haben.

Scharanski ist als Anatoli Schtscharanski in Stalino geboren. Donezk heißt die ukrainische Stadt heute, besetzt von russischen Truppen. Der grassierende Antisemitismus machte aus Scharanski – den Namen Natan gab er sich bei seiner Einwanderung in Israel – einen Bürgerrechtler. 1975 verlor er wegen „antisowjetischer Propaganda“ seinen Job an einem Moskauer Erdöl-Institut. 1978 wurde er zu Haft und Arbeitslager verurteilt. 1986 wurde er gegen Amerikaner ausgetauscht und ging über die Glienicker Brücke in Berlin in die Freiheit.

Natan Scharanski, damals noch Anatoly, im Jahr 1977 und aufgenommen 2023 Foto: ap/picture aliance,Jamie McCarthy/getty images

Sein Leben sah er fortan in Israel – und wurde Handelsminister, Innenminister, Wohnungsbauminister. „Pscharanski“ nannten sie ihn in Israel, nach „pschara“, Kompromiss. Seiner inneren Freiheitsdrang blieb er aber treu. Dem mittlerweile in Haft umgekommenen russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny schrieb er in die Strafkolonie Briefe: „Indem Sie im Gefängnis eine freie Person bleiben, inspirieren Sie die Seelen von Millionen Menschen weltweit.“ Auch seine, Scharanskis. Inna Hartwich, Moskau

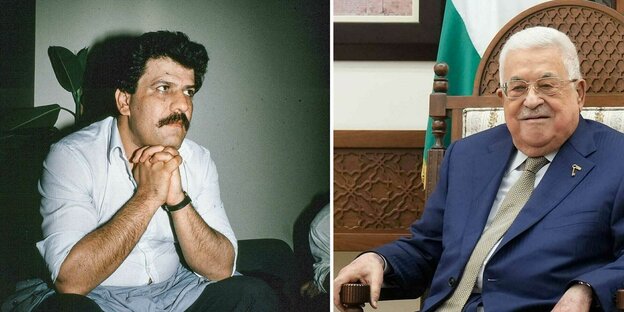

Mahmud Abbas, keine Friedenstaube – aber auch nicht das Gegenteil

Es ist ein vom Nahostkonflikt durchtränkter Lebensweg: Schon Safed, der Geburtsort des 1935 geborenen palästinensischen Präsidenten, liegt im heutigen Israel, in Galiläa. Im Teenager-Alter machten die Kämpfe im Zuge der israelischen Staatsgründung Mahmud Abbas zum Flüchtling. Es folgten Stationen in Syrien, Ägypten, Katar und Russland.

Mit Jassir Arafat zählte Abbas zu den Gründern der Guerillaorganisation Fatah, noch bevor diese sich 1965 offiziell als Widerstandsbewegung gründete und dem bewaffneten Kampf verschrieb.

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas im Jahr 1987 in Algier und 2024 in Ramallah aufgenommen Foto: FrancoiseDeMulder/RogerViollet/getty images, Mark Schiefelbein/ap

Obwohl Abu Masen, wie er noch heute nach seinem schon längst verstorbenen Sohn genannt wird, vielen später als Inbegriff der Mäßigung gelten sollte, war er noch nie eine Friedenstaube. In seiner Doktorarbeit verharmloste er den Holocaust heftig, auch wird ihm vorgeworfen, eine Rolle beim Münchner Olympia-Attentat 1972 gespielt zu haben. Seiner politischen Karriere, selbst seinem Ansehen im Ausland stand dies nicht im Weg. Er bekleidete hohe Ämter in der Fatah und dem palästinensischen Dachverband PLO. An Arafats Seite wurde er bekannt als eine der führenden Personen, die sich der Suche nach einer verhandelten Lösung des Nahostkonflikts verschrieben hatten. Am 13. September 1993 unterzeichnete Abbas im Namen der PLO das historische Abkommen mit Israel, auch bekannt als Oslo-I. In der Vereinbarung erkannte die PLO erstmals den Staat Israel an. Es folgten hoffnungsvolle Jahre, in denen eine Zweistaatenlösung anders als heute als tatsächlich machbar schien. Abbas' Traum des eigenen Staates wurde allerdings nie Wirklichkeit. Und die Person Abbas bleibt auf eine Weise tragisch, auch wenn seine politische Karriere weiterging: Seit Arafats Tod 2004 ist Abbas PLO-Vorsitzender und seit der letzten Wahl im Jahr 2005 Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA). Als solcher regiert er mit begrenzter Macht zumindest in Teilen des von Israel weiterhin besetzten Westjordanlands.

Statt um Visionen geht es mittlerweile um Machterhalt: Obwohl seine Amtszeit 2009 endete, hält er sich an der Spitze der PA. Von vielen wird er als Handlanger der Besatzungsmacht gesehen. Wahlen gibt es keine und von einem progressiven Regierungsstil kann keine Rede sein.

Die PA gilt als korrupter Haufen und Human Rights Watch wirft ihr vor, sie habe einen „Repressionsapparat eingerichtet, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Kritiker und Gegner würden systematisch misshandelt und gefoltert. Seit dem Massaker vom 7. Oktober wirkt Abbas wie ein Getriebener der Hamas. Fest steht: Der 88-Jährige wird in seinem Restleben keinerlei Form von Vision mehr entwickeln, die eine Alternative aufzeigen könnte zur zerstörerischen Ideologie von Hamas und Konsorten, die die Massen mobilisieren und ein Anknüpfungspunkt für internationale Lösungsversuche sein könnte. Jannis Hagmann

Brigitte Bardot – hässliche Tiraden der Ex-Schönheitsikone

Vor einem halben Jahrhundert war sie eine Ikone des französischen Films, damals sah die männlich dominierte Medienwelt in ihr ein „Sexsymbol“. Bis heute ist deswegen Brigitte Bardot („BB“) wahrscheinlich die weltweit bekannteste Französin. Dabei hatte sie nach 1973 keine Rolle für das Kino mehr übernommen. Später sagte sie, sie sei sich bei den Dreharbeiten zu ihrem letzten Film („Colinot“) von Nina Companeez und Francis Huster beim Blick in den Spiegel so „blöde“ vorgekommen, dass sie beschloss, die Kinokarriere an den Nagel zu hängen.

Brigitte Bardot aufgenommen 1979 und 2013 in Paris Foto: dpa/picture alliance

Ihre Laufbahn hatte begonnen, als sie in Paris, wo sie 1934 in einer bürgerlichen Familie auf die Welt gekommen war, nach Fotos für „Elle“ und ersten Schritten als Mannequin als 17-Jährige von Roger Vadim „entdeckt“ wurde. Ihn heiratete sie dann gegen den Widerstand ihrer eher konservativ eingestellten Eltern mit 18. Vadim war der erste von ihren vier Ehemännern und ihren (nach ihrer eigenen Zählung) 17 meist prominenten Partnern (Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Gunter Sachs, Serge Gainsbourg und andere). Mit dem Film „Et Dieu… crea la femme“ (1956) erfand er das Klischee „BB“.

Viel wichtiger, als sich von sensationsgierigen Paparazzi verfolgen zu lassen und weiterhin für die Leinwand die attraktive Blondine von Dienst zu spielen, erschienen ihr Ende der 1970er die Kampagne zum Schutz der Seehundbabys und andere Tierschutzaktionen. Die Tiere vor der Grausamkeit der Menschen zu zu schützen, wurde ihr Lebensinhalt. Sie nutzte ihren Filmruhm, um bei dem Papst oder dem Dalai Lama für die Rechte der Tiere zu plädieren und bei persönlichen Treffen mit Regierungspolitikern verschärfte Tierschutzregeln oder Verbote durchzusetzen.

Ab 1986 nahm dies mit der Gründung ihrer eigenen Stiftung eine institutionelle Form an. Erneut wurde BB so zu einer Ikone: Im Kampf gegen Tierpelze in der Mode, den Import von Wildtieren für den Zirkus, grausame Verstümmelungen von Haustieren sowie religiöse Schlachtpraktiken.

Spätestens ab 2012, als sie sich öffentlich für Marine Le Pen aussprach, unterstützt sie bei Wahlen jeweils Kandidierende aus dem Lager der extremen Rechten, die ihre xenophoben und vor allem antimuslimischen Ansichten, für die sie gerichtlich verurteilt wurde, teilen. Wenn sie sich über die genetische Vermischung durch die Migration beklagt oder die Bevölkerung der Insel La Réunion (wegen des Umgangs mit den Tieren) als „Degenerierte“ beschimpft, tönen die Tiraden eines Ex-Schönheitsymbols nur noch hässlich und verbittert. Rudolf Balmer, Paris

Leser*innenkommentare

Philippo1000

Danke für diese interessanten Schlaglichter !

Eine schöne politische Zeireise in Personen.

Strolch

"1986 wurde er gegen Amerikaner ausgetauscht und ging über die Glienicker Brücke in Berlin in die Freiheit."

Verstehe das nur ich nicht? Er war doch in der Sowjetunion im Arbeitslager. Weshalb wurde er dann "gegen Amerikaner" ausgetauscht. Ist das ein Fehler im Artikel oder steh ich auf dem Schlauch?

Mondschaf

@Strolch Ja. Komisch. Üblicherweise haben die USA auf der Glienicker Brücke Sowjet-Bürger an die UdSSR überstellt.

Annette Hauschild

taz-Autor*in

@Mondschaf Nicht nur. Da wurden Agenten ausgetauscht und auch Häftlinge freigekauft und über die Glienicker Brücke geschickt Fragt mal den Gysi

Lowandorder

@Strolch Hä? COMECON - “…auch einer der aus der Kälte kam!“ - wa.

www.mdr.de/geschic...ang-vogel-100.html

“10. FEBRUAR 1962

Als Russen und Amerikaner auf der Glienicker Brücke erstmals Agenten austauschen

10. Februar 2022, 05:00 Uhr

Am 10. Februar 1962 findet der erste Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke, die Potsdam und West-Berlin verbindet, statt. Für den Top-Spion Rudolf Abel, der in den USA für den KGB spionierte, wird der Pilot Gary Powers aus sowjetischer Haft entlassen. Vermittelt hat den spektakulären Austausch auch der Ost-Berliner Rechtsanwalt Wolfgang Vogel.

Die Glienicker Brücke, die die Havel zwischen Potsdam und West-Berlin überspannt, ist als "Agentenbrücke" in die Geschichte des Kalten Krieges eingegangen. Seit dem Mauerbau am 13. August 1961 liegt sie im Grenzgebiet und wird scharf bewacht. Auf ihrer Mitte verläuft ein weißer Strich, der die Grenze markiert. Es ist eigentlich ein ganz und gar verlorener Ort. Dreimal aber gerät die Glienicker Brücke in den Blickpunkt des Weltinteresses, als Russen und Amerikaner auf ihr Agenten austauschen. Erstmals geschieht das am 10. Februar 1962. Dem Agentenaustausch vorausgegangen ist freilich ein zähes Pokern zwischen USA, UdSSR und DDR.…

unterm——- btw un schon erwähnt—

Der Bruder meiner Mutter - Wache Kapp-Putsch - an der Glienicke!

( a Fottos - auch Brücke Giebichtenstein!

Halle/Saale!;(

Während seine Schwester Fürsorgerin im Roten Wedding - in den nächsten Hausflur hechtete!

Na Mahlzeit

Lowandorder

Na Servus …anschließe mich ~

“Manche Persönlichkeiten begleiten die taz seit 45 Jahren. Einige sind ihren Idealen treu geblieben – andere nicht. Sechs Beispiele.“

kurz - “Sie haben sich gar nicht verändert!“

“Oh!‹ sagte Herr K. und erbleichte.«. by B. B.*

Anyway. Weiterhin masel tov 🍀 - 🎺 …ff - 🧐 -

“And each time is a new time“ - Papa Hem -

unterm——* zB —-

kaffeehaussitzer.d...-vom-herrn-keuner/