Aus Le Monde diplomatique: Schäubles ehernes Gehäuse

Des Finanzchefs Steckenpferd heißt Ordoliberalismus: Die autoritäre Markwirtschaft bestimmt die ganze EU.

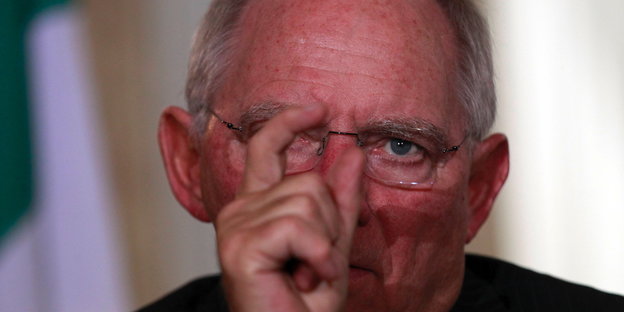

Herr Schäuble hält uns allen seine hoch verehrte (schwarze) Null vor Augen. Foto: reuters

Wenn noch jemand einen Beleg brauchte, wie gefährlich Volksentscheide für die Funktionsfähigkeit moderner Demokratien sind, hier ist er erbracht,“ wetterte Roland Nelles auf Spiegel Online am 6. Juli 2015 nach dem Ausgang des griechischen Referendums. Die Schockstarre, die das griechische Nein in Deutschland auslöste, rührt von dem Frontalzusammenstoß zweier wirtschaftlicher und politischer Weltanschauungen.

Die eine, die auch der Referendumsidee zugrunde liegt, beruht auf einer genuin politischen Auffassung von Regieren: Die Stimme des Volkes hat Vorrang vor den Regeln der Buchhaltung; eine gewählte Regierung kann die Regeln auch ändern. Der andere Ansatz bindet das Regierungshandeln strikt an die festgelegten Regeln. Die Politiker können handeln, dürfen aber diesen Rahmen nicht verlassen, der de facto durch demokratische Verfahren nicht infrage gestellt werden darf. Eben diese Geisteshaltung verkörpert Finanzminister Schäuble. Für ihn sind die Regeln göttliche Gesetze, wie sein Exkollege Varoufakis bemerkt hat.

Diese „deutsche Ideologie“ hat einen Namen: Ordoliberalismus. Wie die angelsächsischen „Laissez faire“-Verfechter sind auch die Ordoliberalen strikt dagegen, dass der Staat dem Markt die Hände bindet. Aber anders als Erstere gehen die Ordoliberalen davon aus, dass sich die gelobte freie Konkurrenz nicht naturwüchsig entfaltet. Der Staat muss sie vielmehr organisieren, muss den rechtlichen, technischen, sozialen, moralischen und kulturellen Rahmen für das Walten des Markts schaffen – und für die Einhaltung der Regeln sorgen. Foucault hat das Neue am Neoliberalismus deutscher Prägung gegenüber dem alten Liberalismus des 19. Jahrhundert klar benannt: „Es soll sich viel mehr um einen Staat unter der Aufsicht des Marktes handeln als um einen Markt unter Aufsicht des Staates.“1

Die Geschichte des liberalen Interventionismus begann vor etwa achtzig Jahren in der turbulenten Zwischenkriegszeit, und zwar in einer Stadt, auf die Herr Schäuble im September 2012 ausdrücklich verwiesen hat: „Ich bin in Freiburg geboren. Da gibt es so etwas wie die Freiburger Schule – das hat was mit Ordoliberalismus zu tun. Das hat einen Zusammenhang mit Walter Eucken. Der war zwar kein Finanzmarktexperte, aber von Ordnungspolitik hat er etwas verstanden.“

Ordnung muss sein

Dieser Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe von Le Monde diplomatique. LMd liegt immer am zweiten Freitag des Monats der taz bei und ist einzeln im taz-Shop bestellbar: Gedruckt oder digital (inklusive Audio-Version). Das komplette Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe finden Sie unter www.monde-diplomatique.de.

Freiburg im Breisgau liegt an den Hängen des Schwarzwalds, unweit des Straßburger Münsters und auch unweit der Schweizer Bankschließfächer. Auch in der damals katholisch-konservativen Hochburg blieb die Wirtschaftskrise von 1929 nicht folgenlos: Aus den Wahlen vom März 1933 ging die NSDAP mit knapp 36 Prozent der Stimmen als Sieger hervor.

Während die Weimarer Republik unterging, machten sich hier drei Universitätsgelehrte Gedanken über die Zukunft. Der Wirtschaftswissenschaftler Walter Eucken wollte seine Disziplin auf philosophischer Grundlage erneuern; die Juristen Franz Böhm und Hans Großmann-Doerth befassten sich aus rechtlicher Sicht mit dem heiklen Problem der Monopole und Kartelle.

Ihre gemeinsame Arbeit mündete in eine eigenartige Synthese: in ein Forschungsprogramm, das sich um den Begriff der Ordnung dreht: „Ordnung“ verstanden als ökonomisches Grundgesetz und zugleich als Spielregel. Um die Kartelle zu neutralisieren und den Wettbewerb zu stärken, sei ein starker Staat gefragt, der aber nicht selbst plant. „Die wirtschaftspolitische Tätigkeit des Staates“ schreibt Eucken, „sollte auf die Gestaltung der Ordnungsformen der Wirtschaft gerichtet sein, nicht auf die Lenkung des Wirtschaftsprozesses.“

Im Gegensatz zum klassischen Wirtschaftsliberalismus englischer Prägung betrachten die Ordoliberalen den Markt und das Privateigentum nicht als natürliche Gegebenheiten, sondern als Ergebnis und Form menschlichen Handelns' das eines Ordnungsrahmens bedarf. Deshalb müsse der Staat die Regeln des Wettbewerbs wahren und notfalls wiederherstellen. Zu einem marktgerechten Umfeld gehörten gut ausgebildete Arbeitskräfte, Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur, Anreize zum individuellen Sparen, rechtlicher Schutz des Privateigentums, Vertragsfreiheit sowie stabile Eigentums- und Patentrechte.

Der gemästete Sozialstaat

Zudem betont Eucken die herausragende Rolle eines funktionsfähigen Preissystems. Dafür sorge, schreibt er in seinem wissenschaftlichen „Testament“, eine Wirtschaftsverfassungspolitik, „die darauf abzielt, die Marktform der vollständigen Konkurrenz zur Entwicklung zu bringen. Jede Wirtschaftspolitik scheitert, der dies nicht gelingt. Das ist der strategische Punkt, von dem aus man das Ganze beherrscht und auf den deshalb alle Kräfte zu konzentrieren sind.“ Andernfalls führe der Einfluss von Interessengruppen und der öffentlichen Meinung dazu, das oberste Ziel der Geldwertstabilität zu verfehlen.

Der Ruf des anfangs kleinen Zirkels der Ordoliberalen drang bald über die Freiburger Universität hinaus. Die Ökonomen Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow ergänzten den ordoliberalen Ansatz mit historischen und soziologischen Bezügen, vor allem aber mit einer starken Dosis konservativen Denkens. Die beiden Gegner des Naziregimes deuteten die Ende der 1920er Jahre einsetzende Krise nicht als Versagen des Wirtschaftssystems, sondern als „sekundäre Krise“ der sozialen Ordnung und der Politik. Die Moderne habe das Proletariat entmenschlicht, einen Sozialstaat gemästet und kollektivistische Mentalitäten gezüchtet. Gegenüber dem „Aufstand der Massen“ beschwor Röpke eine „Revolte der Eliten“. Um den Arbeitern ihre verlorene Würde zurückzugeben, müsse man sie in vordemokratische, „natürliche“ Gemeinschaften – Familie, Gemeinde, Kirche – eingliedern und zugleich das Übel der Gleichmacherei ausmerzen.

Der Aufschwung des Ordoliberalismus war Teil einer Bewegung, die sich in den 1930er Jahren unter dem Namen „Neoliberalismus“ international ausbreitete. Dabei stellten sich die „Ordo“-Vertreter gegen liberale „Nostalgiker“ wie Ludwig von Mises und seinen Schüler Friedrich Hayek, die den überkommenen Laissez-faire-Liberalismus nicht kritisieren und verändern wollten.

Ende der 1930er Jahre waren die Herolde der Ordopolitik noch Außenseiter. Im Nazideutschland hatten sie kaum Bündnispartner, wenngleich manche von ihnen in wirtschaftspolitischen Zirkeln des Regimes mitarbeiteten: Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack etwa, die seit 1941 als Vertreter industrienaher Wirtschaftsberatungsinstitute mit dem NS-Staat zusammenarbeiteten. Aber als Denkschule war der Ordoliberalismus in der NS-Zeit in den geistigen Untergrund verbannt. Zwei wichtige Vertreter, Röpke und Rüstow, emigrierten noch 1933, andere gaben ihre Lehrtätigkeit oder ihren alten Beruf auf, um nicht ihr gesamtes Denken widerrufen zu müssen.

Erfinder der sozialen Marktwirtschaft

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann der Wiederaufbau, der sich in der Bundesrepublik, anders als in Frankreich, Italien und Großbritannien, nach wirtschaftsliberalen und nicht sozialdemokratischen Prinzipien vollzog. Die einflussreichste Besatzungsmacht USA verhinderte die von der Mehrheit der Deutschen gewünschte Verstaatlichung von Großunternehmen. Sie förderte stattdessen eine „offene Wirtschaft“ – offen auch für künftige Exporte – und erließ dem neuen Bundesgenossen die Hälfte seiner Außenschulden.

Diese Bedingungen begünstigten von 1948 an den Aufbau eines politischen Systems, in dem der Ordoliberalismus und die christliche Lehre zur „sozialen Marktwirtschaft“ fusionierten. Der neue Ausdruck war glücklich gewählt, wenngleich das Attribut „sozial“ trügt, wie Müller-Armack 1948 klarstellte: „Ihr sozialer Charakter liegt allein schon darin, dass sie in der Lage ist, eine größere und mannigfaltigere Gütermenge zu Preisen anzubieten, die der Konsument durch seine Nachfrage entscheidend mitbestimmt.“

Einige Maßnahmen sollten dennoch die Ungleichheiten mildern, die dem Wettbewerbsmodell innewohnen: Beibehaltung der Bismarck’schen Sozialversicherung, Einkommensteuer, sozialer Wohnungsbau, Hilfe für kleine Unternehmen. Kurzum, das „Soziale“ meint im Grunde die Aufforderung an den Staat, für die „marktgerechte“ Gesellschaft zu sorgen. Damit wurde Nachkriegsdeutschland gleichsam zum neoliberalen Freilandversuch.

Der Leiter des Experiments hieß Ludwig Erhard, der während des Kriegs zum Ordoliberalismus konvertiert war. Nach dem Krieg war er zunächst Direktor der Verwaltung für Wirtschaft in der Bizone, also der US-amerikanischen und britischen Besatzungszone. In der Adenauer-Regierung war er von 1949 bis 1963 Wirtschaftsminister, und schließlich von 1963 bis 1966 als Nachfolger Adenauers selbst Bundeskanzler. Mit der Einführung der D-Mark am 20. Juni 1948 wurden zugleich Strukturreformen eingeleitet, die als Grundlagen des „Wirtschaftswunders“ gelten und tief im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert sind.

Alles nur ein Spiel

Als Vater des Freihandels und der Privatisierungen pflegte Erhard seine Politik mit einem Fußballspiel zu vergleichen, bei dem „der Schiedsrichter nicht mitspielen darf, auch der Staat nicht mitzuspielen hat“. Wie beim Fußball gebe es bestimmte, festgelegte Regeln: „Was ich mit einer marktwirtschaftlichen Politik anstrebe, das ist … die für dieses Spiel geltenden Regeln aufzustellen.“

Den Grundsätzen seines Lehrers Eucken folgend, war Erhard dagegen, dass der Staat die Folgen von Konjunkturschwächen abfedert, weil er befürchtete, dass eine staatliche, auf Vollbeschäftigung fixierte Konjunkturpolitik die Geldwertstabilität bedrohen und die Verantwortung des Einzelnen schwächen würde.

Und auch Sigmar Gabriel lässt sich bei der ordoliberalen Walter-Eucken-Vorlesung in Freiburg blicken. Foto: dpa

Ihren größten Triumph erlebte die Ordopolitik 1957, als Erhard zwei wichtige Vorhaben durchsetzte: die Unabhängigkeit der Bundesbank und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Damit wurden Geldwertstabilität und unbeschränkter Wettbewerb zu Staatszielen erhoben. Damit sind diese beiden Prinzipien „der regulären demokratischen Abstimmung entzogen“, urteilt Christophe Strassel, Staatssekretär im französischen Bildungs- und Forschungsministerium.

Natürlich hat der deutsche Wirtschaftsminister diese Politik nicht im Alleingang betrieben. Seit 1948 umgab sich Erhard mit ordoliberalen Experten aus der Freiburger Schule, die dem wissenschaftlichen Beirat der Bizone angehörten: Franz Böhm, Walter Eucken, Alfred Müller-Armack. Den erstaunlichsten Durchbruch schaffte der Ordoliberalismus jedoch im parlamentarischen Raum. Mit dem Begriff „soziale Marktwirtschaft“ und dem Slogan „Wohlstand für alle“ bot er der noch jungen CDU die Gelegenheit, den Sozialdemokraten ihr ureigenes Terrain streitig zu machen.

Die Anbetung der schwarzen Null

Der Sirenengesang des „Sozialen“ im CDU-Motto rief einige SPD-Vordenker auf den Plan. 1955 propagierte Karl Schiller in seiner Schrift „Sozialismus und Wettbewerb“ das Leitbild: „So viel Wettbewerb wie möglich, so viel Planung wie nötig.“ Diese Formel übernahm die SPD 1959 ins Godesberger Programm, mit dem sie endgültig ihren Frieden mit Privateigentum und Marktwirtschaft machte.

Dieser Anpassungskurs wäre schier undenkbar, hätte sich nicht zuvor der Ordoliberalismus in der deutschen Gesellschaft eindeutig durchgesetzt: als praktizierte „soziale Marktwirtschaft“, als Mixtur aus Eucken und Bismarck, also Marktregeln Freiburger Machart und Sozialversicherung.

Erst Erhards Sturz von 1966 kündigte eine wirkliche „soziale“ Wende an, die sich 1969 mit der Regierung des Sozialdemokraten Willy Brandt vollzog. Zu den ordoliberalen und Bismarck’schen Einflüssen trat nun eine keynesianische Perspektive hinzu: mittelfristige Finanzplanung, höhere Löhne, Ausbau der Mitbestimmung, öffentliche Investitionen in Bildung und Gesundheit. Die Bundesrepublik der 1970er Jahre bastelte sich ein „Modell Deutschland“, das sich weiterhin zur sozialen Marktwirtschaft bekannte, ihr aber eine kräftige Dosis klassischer Staatsinterventionen verpasste.

Mit dem Regierungswechsel von 1982 gelang es Helmut Kohl, diese wirtschaftspolitische Zwischenzeit zu beenden. Die Waage senkte sich wieder in Richtung der haushaltspolitischen „schwarzen Null“, obgleich in den 1990er Jahren die Kosten der deutschen Vereinigung die Rückkehr zu den ordoliberalen Wurzeln verzögerten.

Massive Deregulierung

Erst dem Sozialdemokraten Gerhard Schröder sollte 1998 die Rolle zufallen, die Wirtschaftsordnung der 1950er Jahre durch massive Deregulierung im Arbeitsrecht und das Ausdünnen der sozialen Sicherungssysteme auf zeitgemäße Weise zu restaurieren. Diese Politik besiegelte Angela Merkel, die schon 2011 den Begriff der marktkonformen Demokratie geprägt hatte, mit dem Satz: „Die soziale Marktwirtschaft ist unser Kompass, weil ihre Prinzipien zeitlos gültig sind.“

Achtzig Jahre nach seiner Gründung lebt der deutsche Ordoliberalismus in wichtigen Institutionen fort: im 1957 geschaffenen Bundeskartellamt, in der Monopolkommission und im Stabilitätsrat, der seit 2010 die Einhaltung der Schuldenbremse bei Bund und Ländern überwachen soll. Die ordoliberale Ideologie durchzieht die wirtschaftspolitische Sprache, als wäre sie ein deutsches „Kulturgut“, das jeder auf seine Weise ausdeuten darf.

Ob Konservative oder Liberale, ob SPD, Grüne oder gar die Alternative für Deutschland, deren Mitgründer Starbatty Assistent von Müller-Armack war: Die deutschen Parteien haben viele Erben Euckens in ihren Reihen, und jeder beschuldigt die anderen, das ordoliberale Denken zu missbrauchen. „Ich bin ein Ordoliberaler, aber von links“, versichert Gerhard Schick, der seit 2005 für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag sitzt.

Der promovierte Ökonom, ehemals Mitarbeiter am Walter-Eucken-Institut der Uni Freiburg, würde sich jedoch „auf keinen Fall“ als neoliberal bezeichnen: „Bei den Grünen ist der Begriff ‚soziale Marktwirtschaft‘ allgemein anerkannt, wenngleich wir gern das „Ökologische“ hinzufügen. In jedem Fall teile ich die kritischen ordoliberalen Analysen zur Marktbeherrschung. Und ich finde es wichtig, dass der Staat Regeln setzt, damit der Wettbewerb funktionieren kann.“

Suggestion für Linke

Bei den Grünen gibt es heute mehr oder minder interventionistische Strömungen. Für Ralf Fücks, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, ist der Ordoliberalismus keine geschlossene Doktrin. Sein Leitbild der „Verantwortung“ könne die Regulierung der Finanzmärkte und Umweltsteuern ebenso begründen wie die Ablehnung eines gemeinsamen europäischen Schuldentilgungsfonds: „Im Grunde ist der Ordoliberalismus ein dritter Weg zwischen Laissez-faire-Kapitalismus und Etatismus. Das ist gerade für die Grünen ein interessanter Ansatz, der sie von traditionellen links-sozialistischen Konzepten und zugleich vom heutigen Neoliberalismus abgrenzen kann.“

Herbert Schui sieht das anders. Der Ökonom und ehemalige Linken-Abgeordnete im Bundestag sieht in der sozialen Marktwirtschaft einen rein „suggestiven“ Begriff, „der verbreitet wurde, um die Leute von sozialistischen Ideen abzuhalten. Seine suggestive Kraft ist offensichtlich so groß, dass sogar ein paar Linke darauf hereinfallen.“ Das vieldeutige Leitbild versprach zudem eine „Neubegründung“ vertrauter Prinzipien – was in etwa der Rolle des Gaullismus in Frankreich entspricht.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund übernahm den Begriff 1996 in sein Grundsatzprogramm: „Die soziale Marktwirtschaft hat einen hohen materiellen Wohlstand bewirkt“ und „bedeutet gegenüber einem ungebändigten Kapitalismus einen großen historischen Fortschritt“. Er räumt aber ein: „Aber auch die soziale Marktwirtschaft hat weder Massenarbeitslosigkeit noch Ressourcenverschwendung verhindert; auch sie hat soziale Gerechtigkeit nicht hergestellt.“

Während ein Teil der deutschen Linken im Ordoliberalismus eine Form des Interventionismus als mögliche Alternative zum heutigen Neoliberalismus sieht, besetzt die Arbeitgeberseite den Begriff im streng wirtschaftsliberalen Sinne. So kämpfte die vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall finanzierte „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ gegen die staatliche Förderung der erneuerbaren Energien, gegen die Erbschaftsteuerreform und noch bis zum Schluss gegen den 2015 eingeführten gesetzlichen Mindestlohn.

Blaupause für Maastricht

Als jüngster Ableger der 1953 gegründeten „Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft“ lobt die „Jenaer Allianz zur Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft“ alljährlich den „ORDO-Preis für ordnungspolitische Innovationen“ aus. Der Kronberger Kreis, ein Zirkel von Wirtschaftswissenschaftlern, der als „wissenschaftlicher Beirat“ der Stiftung Marktwirtschaft fungiert, sieht sich als „Vordenker notwendiger Reformen“, dessen Vorschläge „die wirtschaftspolitische Diskussion in Deutschland maßgeblich geprägt haben“.

Insgesamt verfügt die Ordopolitik über ein mächtiges Netzwerk, das bis in die Kirchen hineinreicht. Das mit Abstand einflussreichste Organ, das Ludwig Erhard 1963 als Beratungsgremien der Bundesregierung gründete, ist der „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“. Nur einer seiner fünf derzeitigen Mitglieder ist Keynesianer: Peter Bofinger, der im Economist vom 9. Mai 2015 klagte: „Egal welches Thema, ich bin immer allein gegen vier.“

Bofingers Kollegen sehen sich vor allem als Pragmatiker. „Die meisten Mitglieder erkennen die Vorzüge ordnungspolitischer Konzepte an. Aber wenn Sie genauer hinschauen, ist es doch ziemlich heterogen“, erklärt Lars Feld, einer der „Weisen“ und Präsident des Freiburger Walter-Eucken-Instituts. Die Ordoliberalen seien nicht grundsätzlich gegen eine expansive Fiskalpolitik in der Wirtschaftskrise. Das gelte auch für heutige Ordoliberale wie ihn selbst und Clemens Fuest: „Wir haben in der Finanzkrise 2008 gemeinsam einen Brief an Herrn Steinbrück geschrieben. Da haben wir klar empfohlen, ein größeres Konjunkturpaket vorzulegen und eine expansive Fiskalpolitik zu betreiben. Wir haben aber natürlich auch reingeschrieben: Wenn Ihr Angst habt, dass sich danach Eure Refinanzierungsbedingungen verschlechtern, dann führt die Schuldenbremse ein.“

Beiden Empfehlungen sei die Bundesregierung damals gefolgt. Der Wirtschaftswissenschaftler Ralf Ptak sieht es anders: „Die Deutschen pflegen in ihrer Mischung aus Ordoliberalismus und Neoklassik eine besondere Art des Dogmatismus. Für mich ist es manchmal unfassbar, wie wenig beweglich Deutschland ist. Und das zieht sich durch alle Institutionen.“

Über ihre eigenwillige deutsche Lesart hat die Ordoideologie Einzug in die Europäische Union gehalten. Im Februar 2013 bekannte Bundesbankpräsident Jens Weidmann in aller Offenheit: “Der gesamte Maastricht-Rahmen spiegelt zentrale Prinzipien des Ordoliberalismus und der sozialen Marktwirtschaft wider.“ Entsprechend klingt Artikel 2.3 des Ende 2009 in Kraft getretenen Lissabonner Vertrags wie die Passage einer Erhard-Rede, beschwört er doch „eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“ auf der Basis von ausgewogenem Wirtschaftswachstum und Preisstabilität.

Das ist kein Zufall. Von Walter Hallstein, 1958 bis 1967 erster Präsident der Europäischen Kommission, über Alfred Müller-Armack bis Hans von der Groeben, EWG- Wettbewerbskommissar in der Ära Hallstein, waren die meisten deutschen Vertreter, die in den 1950er Jahren den Gemeinsamen Markt mit aufbauten, Anhänger der Eucken’schen Denkschule. Diese europäischen Spitzenbeamten haben, zunächst als Außenseiter, die Wirtschaftsstrategie Erhards und seiner Expertengremien aus der Bundesrepublik auf die europäische Gemeinschaftsebene übertragen. Dabei zielten sie vor allem auf die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für Wettbewerb und Geldwertstabilität, was die Großmächte während des Kalten Kriegs für zweitrangig hielten.

Dennoch war ihr Triumph zunächst nicht gesichert. Denn das europäische Gebäude wurde in den 1950er Jahren auf zwei sehr unterschiedlichen ideologischen Pfeilern errichtet. Die französische Regierung verfolgte eine eher interventionistische, planwirtschaftliche Strategie und wollte ganze Wirtschaftsbereiche (die Landwirtschaft und nationale Schlüsselindustrien) mithilfe von Ausnahmeregeln und Subventionen aus dem Wettbewerb heraushalten. Die andere, ordoliberale Strategie drängte die europäischen Partner, alle Handelsbarrieren auch über die EG hinaus einzureißen; schon 1956 machte sich Bundeskanzler Erhard für einen übergreifenden transatlantischen Markt stark.

Obwohl das französische Konzept in den 1960er Jahren den Ton angab, war der Trend zur Deregulierung, zum uneingeschränkten Wettbewerb und einer restriktiven Finanz- und Haushaltspolitik nicht aufzuhalten. Am 23. März 1983 dankte Frankreich symbolisch ab, als François Mitterrand seine „Politik des Bruchs“, für die er gewählt worden war, aufkündigte und die Bindung des Franc an das Europäische Währungssystem aufrechterhielt. Die damit eingeleitete Austeritätspolitik der französischen Linken ist von ähnlicher symbolischer Bedeutung wie das Spardiktat, das Alexis Tsipras am 6. Juli 2015 in Brüssel schlucken musste.

Das Ende von Keynes

Damals gestand Mitterrand: „Ich bin zwischen zwei Zielen hin- und hergerissen: zwischen dem Aufbau Europas und der sozialen Gerechtigkeit.“ Vor dieselbe Alternative wurde der griechische Regierungschef gestellt, wobei der Druck, den Kohl und der französische Finanzminister Jacques Delors seinerzeit ausübten, weniger hart war als die wütenden Ultimaten an die griechische Adresse.

Fünfundzwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer prägt die „Ordo“-Doktrin nach wie vor das Denken in der Brüsseler „Generaldirektion Wettbewerb“ und hat zahlreiche EU-Kommissare inspiriert: vom Belgier Karel van Miert, Träger des Ludwig-Erhard-Preises von 1998, bis zum Italiener Mario Monti. Doch die schier uneinnehmbare Ordofestung bleibt Frankfurt. In der Funktionsweise, der Unabhängigkeit von den demokratischen Institutionen und der Verpflichtung auf das zentrale Ziel der Geldwertstabilität ist die Europäische Zentralbank fast ein Ebenbild der Bundesbank. Zu Recht hat die französische Wirtschaftszeitung Les Echos 2003 den scheidenden EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet als „glaubwürdigsten Vertreter des Geistes wie auch der Praxis der Bundesbank“ gewürdigt.

Heute ist der Kampf der zwei Schulen in Europa beendet: Es gibt nur noch eine. Die Volkssouveränität ist trockengelegt, ersetzt durch immer neue kalt-effiziente Steuerungsmechanismen, die in den Brüsseler Büros und im Frankfurter EZB-Turm ausgeheckt werden: von den demokratisch nicht legitimierten Maastricht-Kriterien (mit der berühmten 3-Prozent-Grenze für das Staatsdefizit) bis zur der im März 2012 eingeführten Schuldenbremse für die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten.

Zehn Tage nach dem griechischen Referendum erklärte Hans-Werner Sinn, der einflussreichste rechtsrheinische Ökonom, Schäuble-Berater und zugleich ein besonders starrsinniger Vertreter der herrschenden Lehre: „Die gegenwärtige Krise in Europa schließt die Anwendung keynesianischer Rezepte aus. Das ist nicht einmal besonders ordoliberal, das ist ganz einfach ökonomisch.“ Auf dem Weg in die autoritäre Marktgesellschaft ist Euckens Denkgebäude zum ehernen Gehäuse geworden.

Leser*innenkommentare

Grisch

Vielen Dank für diesen ausführlichen, informativen und gut recherchierten Artikel zum Thema Ordoliberalismus.

Für mich klingt das alles ziemlich vernüftig.

Auch die schwarze Null halte ich für ziemlich vernünftig, weil Sie die Umverteilung von unten nach oben durch Staatschulden beendet. Wer kauft denn die Zinspapiere des Staates, die Arbeiter oder die Kapitalisten und wer steicht die Zinsen ein? Keynes ermöglicht genau die Bereicherung der Reichen auf Kosten der Armen auf diesem Wege. Deshalb gibts in USA dem - Hort des Sozialismus - auch soviele Keynesianer...

Helmut Kohl hatte allerdings mit schwarzen Nullen nichts am Hut, mit schwarzen Kassen schon eher.

APOKALYPTIKER

" Diese Politik besiegelte Angela Merkel, die schon 2011 den Begriff der marktkonformen Demokratie geprägt hatte, mit dem Satz: „Die soziale Marktwirtschaft ist unser Kompass, weil ihre Prinzipien zeitlos gültig sind.“ "

Die Merkel hätte sicher auch kein Problem damit , "marktkonforme Demokratie" und "soziale Marktwirtschaft" in e i n e r ihrer Phrasensprechblasen zusammenzupappen .

Zu dumm aber auch , dass die Demokratie , also die Verwaltungsagentur der Marktwirtschaft = Kapitalverwertungsmaschine des Kapitals , also dass ihre Verwalter (CDUCSUSPD&Sonstige) seit 2008/9 fast nur noch mit Krisenverwaltung am Krankenbett des "zeitlos gültigen" Menschheitsbeglückers namens Kapitalismus beschäftigt sind .

Habe den Eindruck , dass Merkel davon zunehmend genervt ist , und nicht erst seit der letzten Griechenlandrettung . So hatte sie sich einst das "Durchregieren" sicher nicht vorgestellt .

Tja , ...wohin sind sie entschwunden , die schönen Zeiten der "Sozialen Marktwirtschaft" ?

DR. ALFRED SCHWEINSTEIN

Da sage noch einer Europa 2015 sei ideologiefrei.

lions

Der Ordoliberalismus ist gefallen, seit der Schiedsrichter Staat zum Wasserträger global agierender Unternehmen samt Rendite- geiler Aktionäre geworden ist.

Doch schade drum war´s nicht, offenbart es doch, dass die Krake so nicht zu bändigen ist und zudem einen ihrer Arme dafür benutzten durfte, den viel zu grob vergitterten Käfig zu öffnen.

Ne les laissez pas faire !

Grisch

Dann lasst uns den Käfig reparieren und ein neues Schloss dranhängen. Ist mir lieber als einen neuen viel größeren Käfig zu bauen, indem die Freiheit und die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit (Gier gehört leider auch dazu) gleich mit weggesperrt werden.

Durch einen Systemwechsel wird es auch nicht mehr Gleichheit geben. Denn oben und unten, Rang und sozialer Status gehören zum Menschen und zum menschlichen Miteinander dazu.

Gabriel Renoir

Das sind alles Theorien, in Gehirnen ausgedacht. Interessanter als Theorien zu diskutireren ist: Wieso funktioniert etwas in Polen, aber nicht in Griechenland? Dann kann man sich bestimmte Parameter anschauen, zB Korruptionsindex zB.

APOKALYPTIKER

@Gabriel Renoir Hallo Gabriel , legen Sie doch einfach mal 'ne andere Platte in I h r e m Gehirn auf ! Sieht so aus , dass die Nadel seit Jahren in einer Rille festhängt ... :-)

Gabriel Renoir

@APOKALYPTIKER Kann Sie leider nicht verstehen.

lions

@Gabriel Renoir Polen war und ist ein Industrieland mit ordentlich Rohstoffen, Griechenland ein schöngeredetes Agrarland ohne nennenswerte Rohstoffe. Also bitte nicht Äpfel mit Birnen.....

Gabriel Renoir

@lions Griechenland ist stark im Tourismus. Statt Polen kann man auch Estland nehmen, oder Neuseeland. Oder Singapur. War angeblich mal eine unterentwickelte Sumpfinsel. Es erscheint mir so, als ob jemand eine Eiterbeule hat, statt sie jedoch zu behandeln, pfuscht er ewig dran rum und beklagt sich ueber die Eiterbeule.

628 (Profil gelöscht)

Gast

Wieso soll man ausgerechnet Polen mit Griechenland vergleichen. Polen hat traditionell eine ganz andere Wirtschaftsstruktur und ist auch kein Mitglied der Euro-Zone. Dass in Polen nach Zusammenbruch der Sowjetunion vieles richtig gemacht wurde, steht dabei außer Frage.

Fakt ist (und das erkennt jeder, der sich ohne ideologische Scheuklappen die entsprechenden Zahlen anschaut) dass die Austeritätspolitik überall in der Euro-Zone mit schwersten Nebenwirkungen verbunden ist. Die Arbeitslosenquote in Spanien ist nach wie vor exorbitant (gleichzeitig hat das Land massiv an Wirtschaftsleistung und Industrieproduktion verloren), in Portugal haben Suppenküchen Hochkunjunktur und die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei weit über 30%, in Irland läuft es (nach gewaltigen wirtschaftlichen Einbrüchen und einem enormen Anstieg der Staatsverschuldung) wieder besser, allerdings vor allem gepusht durch den Finanzsektor, der bekanntermaßen ungeheuer aufgebläht und in der Form dauerhaft nicht haltbar ist (weil sich die Staaten die sauteuren Bankenrettungen irgendwann schlicht nicht mehr werden leisten können).

Ein Erfolgsmodell ist diese Wirtschaftspolitik also auch außerhalb Griechenlands nicht.

lions

@628 (Profil gelöscht) Ja, ich erfreue mich an Ihrer Erweiterung meines Gedanken. An wen war Ihre Frage nochmal gerichtet ?

628 (Profil gelöscht)

Gast

@lions Mein Beitrag war natürlich eine Erwiderung auf Gabriel Renoir ;)

Gabriel Renoir

@628 (Profil gelöscht) Nehmen wir eben Taiwan, Neuseeland, Singapur, Suedkorea, Seychellen. Irland, Lettland. Bin da flexibel. Aber Leute doch nicht immer nur Griechenland. Dann immer die plakativen Schlagworte. Es geht eben um Erfolg, letztlich.

Co-Bold

Die Überschrift suggeriert gleich mal, dass Ordoliberalismus etwas schlechtes ist... dabei ist die Idee dahinter eben genau entgegengesetzt zu dem, was man heute als "Neoliberalismus" bezeichnet (dieser Begriff wiederum wurde ursprüglich auch für eine sozialere Marktwirtschaft geprägt, dann aber in Amerika ins Gegenteil verkehrt). Das eigentliche Problem ist IMMER der zu große Einfluss des Kapitals auf die Politik gewesen. Ende!! Hier muss Transparenz der Politikereinkünfte her!

Ansonsten wäre noch wichtig, die Quasi-Pflicht zur Arbeit mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zu beseitigen!

So sieht die positive Variante der Zukunft aus. Schäuble und Merkel machen soch momentan nicht gerade darum verdient! Aber das hat jetzt nicht besonders viel mit dem Begriff "Ordoliberalismus" zu tun.

Da Hias

Vielleicht ist ja die Kunst der jetzigen realen Wirtschaftsform, daß die Wirtschaft den Staat zwingt, den "*-Liberalismus" nach ihren Wünschen zu gestalten. So wird aus "Neo" dann über den Weißwasch- und Weichspülgang der willfährigen "alternativlos"-Regierungen "Ordo".

Ettikettenmißbrauch letztlich...

Da muß man gar nicht den "Ordoliberalismus" für offiziell gefallen erklären, so wie ANAMOLIE weiter oben...

Wurstprofessor

"Die einflussreichste Besatzungsmacht USA verhinderte die von der Mehrheit der Deutschen gewünschte Verstaatlichung von Großunternehmen."

Einerseits wäre ich an Belegen für diese Behauptung interessiert, andererseits kann man den Amerikanern angesichts dessen, was die Deutschen zuvor als "starken Staat" hatten nicht verdenken, daß sie eher weniger davon zulassen wollten.

Und klar, die Maastricht-Kriterien sind nicht demokratisch legitimiert - aber auch alle anderen Strukturen, die "Europa" ausmachen, sind dies nicht. Auch wirklich phantastische Errungenschaften wie der Menschenrechtsgerichtshof.

10236 (Profil gelöscht)

Gast

Die Ordoliberalen fallen mit dem fallenden Zinssatz und sinkenden Investitionen (darf doch gar nicht sein!) schön auf die Nase.