Brustimplantate: Stützen, quetschen, pressen, polstern

Sich schöne Brüste machen zu lassen ist dasselbe wie sich gesund zu ernähren. Sind Frauen Opfer der Konsumgesellschaft oder folgen sie bloß dem Pfad der Evolution?

Das Dekolleté als wichtigster Blickfänger. Bild: Juttaschnecke/ photocase

Mal wieder Dekolleté zeigen. Begehrt werden. Sich als Frau fühlen. Weltweit tragen schätzungsweise 10 Millionen Frauen schon Brustimplantate in sich, allein in Deutschland kommen jährlich 25.000 Frauen hinzu.

Die Diagnose scheint klar: Abgesehen von den medizinisch notwendigen Fällen sind die betreffenden Frauen Opfer von Körperkult und Schönheitswahn. Sie sind Beute des männlichen Blicks, der definiert, wie frau auszusehen hat. Diese kulturkritische Sicht, die in der Konsum- und Mediengesellschaft den Feind gefunden zu haben glaubt, wird bisweilen ergänzt durch therapeutische Ratschläge.

Nachdem die taz mehrfach über Skandale im Bereich der Brustvergrößerung berichtet hatte, schrieb eine Leserin auf taz.de: „Müssten die Mädels, die sich freiwillig unters Messer legen, nicht zur/m akademischen LebenshelferIn um die Ecke?“

Derlei Zuschriften gibt es viele, sie stehen für eine Psychopathologisierung der Frauen, die sich die Brüste aufbessern lassen. Und implizieren eine Norm des Gesunden, des „Natürlichen“: Sei so, wie du bist, und gib dich zufrieden. Was aber, wenn man den Körper nicht als gottgegeben hinnimmt? Sondern ihn als Baustelle betrachtet? Und was, wenn die Arbeit auf dieser Baustelle so etwas wie die Fortsetzung der sexuellen Evolution mit anderen Mitteln ist?

Evolution eines Alleinstellungsmerkmals

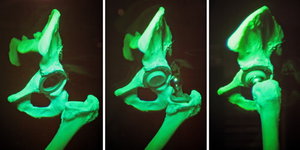

Die permanent entwickelte Brust haben nur die Menschenfrauen, kein anderes Tier kann damit aufwarten. Wie kam es zu einem solchen Alleinstellungsmerkmal?

Brüste und Lippen sind eine Kopie der Pobacken und der Schamlippen. Begonnen hat alles mit dem aufrechten Gang. Seitdem begegnen sich Mann und Frau von Angesicht zu Angesicht. Das veränderte auch den Sex. Es wird nicht mehr von hinten aufgesprungen. Standard ist seither die Frontalstellung.

Um die Aufmerksamkeit auf die Vorderseite des weiblichen Körpers zu lenken, könnte so etwas wie Mimikry eingesetzt haben. Äffinnen signalisieren mit angeschwollenen Pobacken und Schamlippen Lust und Kopulationsbereitschaft. Beim Übergang zur aufrechten Face-to-Face-Kommunikation hat es eine Duplizierung der hinten befindlichen Blickfänger gegeben.

Diese Erklärung verdanken wir Desmond Morris, dem berühmten Zoologen und Verhaltensforscher. Sein Bestseller „Der nackte Affe“ erzählt uns diesen Kopiervorgang als eine Erfolgsgeschichte der sexuellen Selektion.

Alles Mythen, sagt die Anthropologin Gillian Bentley. Die Menschen seien besessen von der Brust als sexuellem Objekt. Der Grund für deren Expansion sei ein ganz praktischer: Der Nachwuchs der meisten Primaten hat einen vorstehenden Kiefer, was ein komplikationsloses Nuckeln an der flachen Brust ermöglicht. Da das Gesicht des Menschen in der Evolution verflacht sei, hätten sich dafür die Brüste vorgewölbt – damit der Säugling beim Säugen nicht erstickt. Warum aber, könnte man fragen, stehen die Brüste dann dauerhaft hervor, auch zu Zeiten, wo kein Nachwuchs zu stillen ist?

Vielleicht gibt es gar keinen Grund. Brüste hätten weder einen symbolischen noch einen funktionellen Wert, sagt die US-Erfolgsautorin Natalie Angier. Sie seien aus purem Zufall entstanden, „bloße Staffage.“ Die es dann allerdings in sich hat. Gerade weil sie funktionslos sei, würde sie uns so schön erscheinen. „Form follows function“ gilt hier nicht. Der Mensch habe eine Vorliebe für das Runde, das Kurvige – und die Brust erweise am offensichtlichsten dem Kreis seine Reverenz. Zudem biete die von Fell und Haaren befreite Haut der Inszenierung der Kurven eine einzigartige Bühne.

Die nackte Haut hatte schon Darwin gefeiert – als ein fantastisches Resultat einer Entwicklung, in der über die Verstärkung von Differenzen ästhetische Gewinne verbucht werden. Der Mensch ist zwar der nächste Verwandte des Schimpansen, 98 Prozent unserer Gene stimmen mit seinen überein. Aber nicht erst seit heute ist unser Bild von der schönen Frau denkbar weit entfernt vom Look des Affen. Wenn Frauen sich die Beine epilieren, betonen sie diesen Unterschied immer wieder. Wer nicht rasiert, verliert.

Die schöne Landschaft der glatten Oberfläche

Erst die glatte, weiche Oberfläche macht die Brüste zur schönen Landschaft. Sie füttern aber nicht nur das Begehren des anderen Geschlechts. Sie täuschen auch noch. Im Unterschied zu den anderen Primaten ist bei Menschenfrauen die Phase der Fruchtbarkeit verhüllt – und die Schwellung des Busens auf Dauer gestellt.

Wie Winfried Menninghaus in seinem Buch „Das Versprechen der Schönheit“ nicht ohne Freude an der „hintergründigen Ironie“ der Natur bemerkt hat, ermöglicht das den Frauen mehr Freiheit zu „unerlaubten“ Paarungen. Und da die Frau – von außen gesehen – jederzeit fruchtbar sein und schwanger werden kann, muss der Mann, um seinen Reproduktionserfolg einigermaßen sicherzustellen, treu sein. Was dann auch dem parental investment – kurzer Exkurs: jegliche Form der Investition in Nachkommen, die die Möglichkeit ausschließt, in andere Nachkommen zu investieren – zugutekommt. Menschenkinder brauchen besonders lange die Hilfe der Eltern.

So wurden in der sexuellen Evolution durch Wahl nach Schönheit Gestaltunterschiede zwischen den Geschlechtern verstärkt, womit uns aus archaischen Zeiten folgendes Muster überliefert wurde: schmale Hüfte, breite Schultern, viel Muskeln, kaum Fett (Mann); weniger Muskeln, mehr Fett, an den oft so beraunten „richtigen Stellen“: Pobacken, Hüfte, Brust (Frau). Daher die Sanduhrfigur, das Ideal 90-60-90.

Die Schönheitsindustrie beutet dies aus. Manche meinen: gnadenlos, weil durch Massenmedien globale Leitbilder produziert werden, denen kaum zu entkommen ist. Sie zeigen dir, wie du aussehen könntest, theoretisch. Das erzeugt auch ein riesiges Frustrationspotenzial – die meisten schaffen es eben nicht. Mit einer ungeheuren Dynamik verstärken Medien und Schönheitsindustrie die schon von Darwin beobachtete Tendenz zu leichter Übertreibung der „Ornamente“. Die Extremistin dieser Übertreibung ist die Barbie-Puppe.

Eine Frau mit den Proportionen von Barbie – die erste Puppe hatte die Maße 99-46-84 – hätte Atemprobleme, Osteoporose und wäre unfruchtbar. Damit befindet sie sich schon jenseits dessen, was durch sexuelle Evolution überhaupt möglich gewesen wäre.

Die sexuelle Evolution hat der Mensch mithilfe von Intelligenz und technischer Adaption an veränderte Umwelten schon früh hinter sich gelassen. Das Gesetz der Schönheitswahl, wie es im Tierreich herrscht, gilt nicht mehr. Eigentlich. Denn zugleich ist unser Begriff vom schönen Körper überraschend stabil geblieben; man schaue sich nur Statuen aus der Antike an. Dem ist nicht zu entkommen, weil wir darüber nicht willentlich verfügen. Diese Erbschaft unserer biologischen Evolution können wir nicht ausschlagen. Wir sind auf Schönheit geeicht.

Arbeit am Körper in ihrer milden Form – Sport treiben, gesund ernähren, rasieren und epilieren – wäre so als Versuch zu sehen, nicht zu stark von diesem Ideal abzuweichen. Sich die Brüste neu machen zu lassen ist prinzipiell nichts anderes.

Wegen der Kosten und der Risiken einer Operation tun dies weniger Frauen. Es sind aber immer noch so viele, dass sie die Sonderstellung der Brust markieren – die ohnehin der Körperteil ist, mit dem die Frau auch ohne Skalpell – so Natalie Angier – am meisten arbeiten kann: hochstützen, zusammenquetschen, vorpressen, auspolstern.

Leser*innenkommentare

Miroxa

Gast

Implantate und hochgeschnallte Brüste lassen mich immer an einen schrecklichen Milchstau denken.

Warum laufen Brustvergrößerungen immer noch über Chirurgie? Würden nicht ein paar Hormone reichen??

Lutz

Gast

Frauen sind in diesem Punkt (Gestaltung der Vorderseite des Körpers) einfach weiter als die Männer. Diese lassen sich höchstens das Fett rund um den Nabel absaugen. Es muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht bald das Sixpack aus Silikon serienreif ist.

Beim Blick in die Zeitschriftregale ist das Sixpack als Äquivalent zum Busen doch kaum noch zu übersehen!

Hard Times Coming.

suswe

Gast

Wer allen gefallen will, wird sich selber am Ende abscheulich finden. Altes deutsches Sprichwort.

Lisbeth S.

Gast

Danke liebe taz, dass ihr den Biologismus für ein ganzes Zeitungsjahr in einem einzigen Artikel untergebracht habt! Ich hoffe sehr, das bedeutet, dass uns ein derartiger Bullshit in der nächsten Zeit erspart bleibt.

Phil Ef

Gast

Und wie ist es beim Mann? Das Leitbild blieb in den letzten Jahrtausenden ziemlich konstant. Haarlos, jedes Müskelchen definiert. Makellose Gesichtszüge, dennoch männlich.

Hier hat die Schönheitsindustrie weit weniger zu bieten. Das Resultat sind Fitnessstudios, in denen Kerle schwitzen um ein Ideal zu erreichen.

Da der Fokus hier auf Brustimplantationen gesetzt wurde, kann man den Frauen doch auch anlegen, eine Taille zu bekommen. Bei 90/90/90 ist nunmal kein Busen vorhanden.

Implantation? Nee, ich geh joggen.

anke

Gast

Seltsam! Wie kann einem Mann, der Brustimplantate als "Fortsetzung der sexuellen Evolution mit anderen Mitteln" ausgibt, vollkommen klar sein, dass eine Frau mit Barbie-Proportionen "jenseits dessen liegt, was durch sexuelle Evolution überhaupt möglich gewesen wäre"? Ich meine: Leute ohne Haare und mit flachem Bauch soll Mutter Natur ja schon hinbekommen haben. Aber seit wann kann sie Stahlskalpelle oder Silikonkissen herstellen und damit hantieren?

Logik ist offenbar nicht die ganz große Stärke des Herrn Mahlke. Aber dafür kann er wohl nichts. Es waren offenbar nur immer "schmale Hüfte[n], breite Schultern, viel Muskeln, kaum Fett", was die Frauen seiner Sippe zum Verlieben fanden. Das Hirn galt offenbar als unattraktiv. Kunststück. Ist ja auch face to face nicht so recht sichtbar. Für den, meine ich, der selber keins hat.

Idlewild

Gast

warum sind anabolika und steroide verboten wenn brustimplantate erlaubt sind?

"Sie sind Beute des männlichen Blicks, der definiert, wie frau auszusehen hat" zitat ende ... ja und frauen wollen natürlich kein idealbild vom mann.

Mika

Gast

Jetzt also auch in der taz ... leider findet frau keine andere Zeitung, die anderen sind noch schlimmer. Warum in aller Welt soll ich für den Schönheitswahn auch noch mitbezahlen ... also ob wir sonst keine Probleme hätten. Bin ratlos.

Gähn

Gast

"Was aber, wenn man den Körper nicht als gottgegeben hinnimmt? Sondern ihn als Baustelle betrachtet?"

Vielleicht "entscheidet" sich frau auch - ganz selbstbestimmt natürlich und ohne, dass wir dafür irgendeinen kulturellen Einfluß berücksichtigen müssten - für ein Leben mit Magersucht oder Bulimie?

Aber upps - allein schon diese beiden Worte deuten doch auf eine Psychopathologisierung ... sollten wir also sofort abschaffen, weil das den Frauen ein schlechtes Gewissen machen und sie so in ihrer kapitalistisch organisierten Wahlfreiheit behindern könnte.

Für so einen Artikel zahl ich taz gerne nichts.

[Name Gelöscht]

Gast

Also ich weiß im Moment nicht, ob ich über den Artikel lachen oder mich darüber aufregen soll. Ist der Artikel ernst gemeint oder verbirgt sich dahinter eine Ironie, die sich mir nicht erschließt?

Wie auch immer, eine Brust-OP mit gesunder Ernährung gleichzusetzen, finde ich schon etwas weit hergeholt. Und den Wink in Richtung Evolution kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Immerhin hat uns der liebe Gott auch Hirn gegeben (naja, dem einen mehr und dem anderen weniger ;-)), und das kann man doch bitteschön auch einsetzen - auch und gerade wenn es um den eigenen Körper geht. Ich mag es nicht, wenn immer so betont wird, wie abhängig doch die Frauen vom Druck der Gesellschaft und von den herrschenden Schönheitsidealen sind. Sicherlich ist man davon nicht unbeeiflusst, aber ich muss mich doch trotz alledem davon nicht beherrschen lassen. Ist vielleicht nicht immer leicht, aber es geht.

Wie wäre es denn mit dieser Einstellung: mir gefällt nicht alles, also muss ich auch nicht jedem gefallen.

tazitus

Gast

Es gibt keinen "Pfad der Evolution". Die Evolution hinterlässt zwar Spuren, aber wäre da ein Pfad, wüsste Mensch, wo es lang geht. Weiß er aber nicht, er glaubt es nur.