Comic „Der Araber von morgen“: Sterben muss er nicht

Riad Sattoufs autobiografischer Comic „Der Araber von morgen“ erzählt von einer Kindheit in Syrien, ist Zeitreise und Offenbarung zugleich.

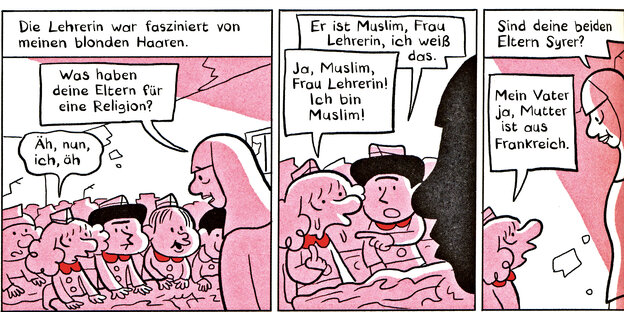

Syrische Kindheit in Rosa und Weiß: Riad Sattoufs „Der Araber von morgen“ (Band 2). Foto: Riad Sattouf/Knaus Verlag

Der erste Band des Comics „Der Araber von morgen“ endete mit einer äußerst schlechten Nachricht für seinen Protagonisten und Autor Riad Sattouf: Der idyllische Aufenthalt in der französischen Heimat seiner Mutter war leider nur auf die Dauer der Sommerferien begrenzt. Beim Einstieg ins Flugzeug zurück nach Syrien verabschiedete er sich vom Leser mit entsetzter Miene, denn in dem kleinen Dorf in der Nähe von Homs, woher sein Vater stammt und wo die Familie nun lebt, wird er von üblen Cousins erwartet, die ihn zu Tode prügeln wollen.

Neben allerhand persönlichen Missgeschicken, die oft seiner in der arabischen Welt untypisch blonden Haare geschuldet sind, erzählte Sattouf davon, wie sich seine Eltern in den 1970ern an der Pariser Sorbonne kennenlernten und wie die Familie nach Libyen zog, wo der Vater, ein begeisterter Anhänger der panarabischen Idee, eine Stelle an der Universität von Tripolis bekam. Dabei gewährte Riad Sattouf kostbare Einblicke in die Diktatur Muammad al-Gaddafis, bevor die Reise jenseits der üblichen Tourismuswege weiter ins väterliche Syrien ging.

Wohlverdient wurde der erste Band von der Kritik bejubelt und bei dem renommierten Festival von Angoulême mit dem Prix fauve als bestes Comic-Album des Jahres 2015 geehrt. Und auch beim Publikum brachte es das autobiografische Werk für eine Graphic Novel zu außergewöhnlichem Erfolg: In 14 Sprachen übersetzt wurden über 200.000 Exemplare verkauft.

Nun ist der zweite Band auch auf Deutsch erschienen – und der kleine Riad darf bei seiner Rückkehr ins Syrien von 1984 erst einmal aufatmen: Die rabiaten Cousins Anas und Moktar sind den ganzen Tag anderweitig beschäftigt. Wie viele Jungs in dem Alter müssen sie Ziegen hüten. Sterben muss der Sechsjährige also noch nicht. Was hingegen eintrifft, ist seine Einschulung – und damit beginnt ein neues Kapitel, Alltag in einem syrischen Dorf vor dreißig Jahren.

Nicht alle Kinder überleben den Winter

Disziplin wird an der kärglich ausgestatteten Schule durch Schläge gewährleistet, der Unterricht scheint hauptsächlich aus dem Rezitieren der Nationalhymne, Agitation gegen Israel und dem Vorlesen aus dem Koran zu bestehen. Als die Präsidentschaftswahlen bevorstehen, studiert die Lehrerin mit den Schülern ein lautes „Jaaaa!“ ein – für den einzigen Kandidaten Hafis al-Assad, und spornt sie an, das gute Wort auch ihren Eltern zu predigen. Aus dem Off berichtet der Autor, er könne sich nicht erinnern, jemals ein Wahllokal gesehen zu haben, doch am 10. Februar 1985 wurde Hafis al-Assad tatsächlich mit 100 Prozent Ja-Stimmen wiedergewählt – „Ein Weltrekord!“

Mit kindlicher Aufrichtigkeit beobachtet Riad Sattouf seine Umgebung. Das sorgt für gewisse Komik und legt schonungslos alltägliche Widersprüche offen: Während die Dorfbewohner, wie von der Assad-Propaganda vorgeschrieben, den heraneilenden Fortschritt des Landes preisen, leben sie tatsächlich im fortgeschrittenen Elend. Mangels medizinischer Aufklärung gehen viele erst zum Arzt, wenn es schon zu spät ist. Nicht alle Kinder überleben den Winter.

Die Idee zum „Araber von morgen“ kam Riad Sattouf Ende 2011, als er im Zuge des syrischen Bürgerkriegs einem Teil seiner Familie dabei half, nach Frankreich auszuwandern. Die Ausreise aus Syrien verlief problemlos, doch die Verhandlungen mit der französischen Administration brachten ihn an die Grenzen seines Verstandes, erzählt er im taz-Interview. „Es war einfach grotesk. Um aber davon berichten zu können, musste ich die Geschichte ganz von Anfang an erzählen.“ Den groß angelegten Spannungsbogen will er nicht preisgeben, hält sich über Einzelheiten zum weiteren Verlauf seiner Biografie bedeckt: „Das kommt dann alles im letzten, vermutlich vierten Band“.

Sie küssten und sie schlugen ihn

Gern dagegen erzählt er, wie er während seiner Arbeit am zweiten Band „Mizukis Leben“ las. Die noch nicht auf Deutsch übersetzte Autobiografie des japanischen Manga-Zeichners Shigeru Mizuki spielt im ländlichen Japan der 1920er Jahre. Sattouf entdeckte viele Ähnlichkeiten zu seiner eigenen Kindheit: „Auch wir waren vom Krieg besessen, bildeten Banden und prügelten uns ständig.“

Viele LeserInnen wiederum teilen bei Signierstunden eigene Erfahrungen mit Riad Sattouf: „Die Schule, wie ich sie in Syrien erlebt habe, ähnelt eben sehr der Schule in Truffauts Film ‚Sie küssten und sie schlugen ihn‘, als Kinder noch Uniformen trugen und der Gewalt der Lehrer ausgesetzt waren – das war vor Mai 68.“

Bei den Lesungen in Brasilien wiederum interessierte man sich sehr für die Schilderung der sozial zutiefst ungleichen Gesellschaft. „Das Leben im Dorf war völlig anders als in Damaskus. Das waren absolut undurchlässige Parallelwelten. Dabei bekommen die Dorfbewohner nie die Gelegenheit, über ihre Lebensbedingungen zu berichten.“ Das sei für ihn auch ein Grund gewesen, in den Bänden davon zu erzählen.

Als Sohn eines promovierten Doktors genoss der kleine Riad immerhin das Privileg, zumindest die lokale Elite in ihren Palästen besuchen zu dürfen – Generäle, die zehn Meter tiefe Schwimmbecken ausheben ließen, damit ihre Kinder vom Dach hineinspringen können. Akribisch beschreibt er die unterwürfigen Bestrebungen seines Vaters, die Bonzen dazu zu bewegen, für ihn ein gutes Wort beim Universitätsrektor einzulegen. Sei er doch qualifizierter als der Dozent, dem er lediglich assistiere. „Präsident Assad hat so viel für die Bildung getan, und die Universität strotzt nur vor Begabungen, die sich entfalten wollen“, wirft er ein – und stößt auf taube Ohren.

Rechte Araber?

Als es im Kreise der Familie zu einem Ehrenmord kommt, zeigt sich Riads Vater hingegen deutlich weniger engagiert. Beim Porträtieren seines Vaters geht Sattouf generell nicht gerade zimperlich zur Sache. Doch beim groben Strich sei er eigentlich noch liebevoll gewesen, beteuert er. „Mein Vater mag zwar für die Erziehung des Volkes gewesen sein, doch gegen Freiheit und Demokratie war er auch.“ Als Sattouf ihn bei einer Diskussion als rechtsextrem charakterisiert, so sagt er, habe eine Frau aus dem Publikum pikiert reagiert. Das Wort könne man nicht auf Araber anwenden – diese seien doch selbst Opfer von Rassismus.

„Das ist doch interessant, wie hartnäckig der arabischen Welt eine Denkweise verweigert wird, die man in Europa täglich vorfindet“, kommentiert Riad Sattouf. „Dabei bin ich mir sicher, dass es in Europa vielen erst mit den arabischen Revolutionen wie Schuppen von den Augen fiel, dass genau die Länder, wo sie tolle Ferien verbrachten, eigentlich krasse Diktaturen waren.“ Als Jugendlicher habe er das nie verstanden, wie dieser Kontext die französischen Landsleute im Urlaub nicht störte. „Dabei bereicherten die Regimes sich an ihnen.“

Vor etwa sechs Jahren verstarb Abdel-Razak Sattouf. Was seine noch lebenden Verwandten, allen voran seine Mutter, vom „Araber von morgen“ und dem Porträt seines Vaters halten, will Riad Sattouf nicht verraten.