Filmreihe über Dokumentarfilmer: Der Mensch als Stilbruch

Natur und Landschaft in extrem stilisierten Schwarzweig-Bildern: die Reihe „Alfred Ehrhardt – Der filmende Bauhäusler“ im Hamburger Metropolis-Kino.

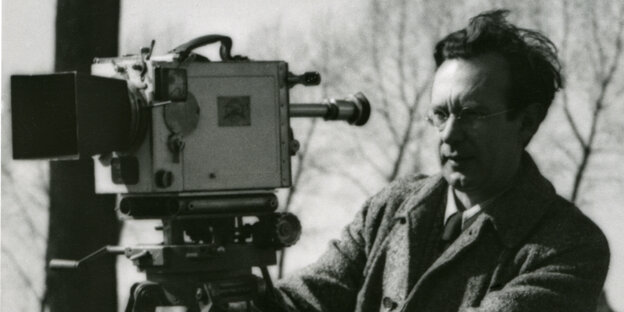

Alfred Ehrhardt bei Filmaufnahmen Foto: Alfred-Ehrhardt-Stiftung

BREMEN taz | Die Spiralen in Muschelhäusern, die Verzweigungen und Knospen von Korallen, die Wellenlinien im Wattsand, Ströme glühender Lava und Muster im Gletschereis: Das ist, was Alfred Ehrhardt in seinen Kurzfilmen in Szene gesetzt hat. Menschen kamen in ihnen kaum vor – mal als kleine Punkte an einem isländischen Geysir, mal als eine entfernte Kutschenladung bei einer Watttour am Nordseestrand. Sie wirken wie Stilbrüche in den kalten, in sich perfekten Formenwelten, die Ehrhardt abbilden wollte.

So ist er bis in die 1970er-Jahre ein Bauhäusler geblieben, einer, der die Reduktion auf Formen zum Ziel seiner Kunst machte. Tatsächlich hatte er Ende der 1920er ein Jahr lang in Dessau studiert. Er war in die Malklasse von Paul Klee gegangen und freundete sich mit Wassily Kandinsky an. Als Maler aber stellte er nur ein einziges Mal in seinem Leben aus, 1931 in der Kunsthalle Hamburg.

Als „kulturbolschewistischer“ Künstler bekam er dann 1933 ein Berufsverbot und arbeitete als Organist und Chorleiter in Cuxhaven. Dort entdeckte er das Wattenmeer als eines seiner wichtigsten Motive – nicht mehr als Maler, sondern als Fotograf und Filmemacher.

„Urkräfte am Werk“ nannte er 1937 seinen ersten knapp 20-minütigen Dokumentarfilm, in dem Sand, Wind und Wellen die Hauptrolle spielten. Aber es gab darin auch noch eine niedliche Einstellung von einem kleinen Jungen, der sein Holzmodell-Boot in einem Priel schwimmen lässt.

Auch Nazikitsch wurde hocgespühlt

Seinen Stil hatte Ehrardt damals also noch nicht gefunden. Doch immerhin war er schon so erfolgreich, dass er 1941 seinen in Island gedrehten Film „Nordische Urwelt“ in die Kinos bringen konnte. Ja, da wird im Erzähltext und mit der pathetischen, spätromantischen Musik auch Nazikitsch hochgespült. Aber ein faschistischer Künstler war Ehrhardt nun überhaupt nicht. Stattdessen waren die 1950er-Jahre seine Blütezeit. Damals entwickelte er seinen Stil und als ein Vertreter der modernen Kunst der frühen Nachkriegszeit war er damit ganz auf der Höhe der Zeit.

Schon 1948 gründete er die Produktionsfirma „Alfred-Ehrhardt-Film“, mit der er bis 1973 etwa 60 sogenannte Kulturfilme drehte. Am besten war er immer dann, wenn er zeigte und nicht belehrte. Da feierte er die Schönheit von Natur und Landschaft in extrem stilisierten Bildern – meist in Schwarz-Weiß. Drei dieser Filme über Muscheln und Korallen werden bei der Gala zum 20-jährigen Bestehen der Alfred-Ehrhardt-Stiftung am Dienstag im Hamburger Metropolis-Kino von der Musikgruppe „Adventure Trio of Formal Excitement“ neu vertont.

„Alfred Ehrhardt – Der filmende Bauhäusler“: jeweils Di, 17., 24. und 31. 1., 17 Uhr, Metropolis-Kino, Hamburg

Zumindest bei dem Film „Korallen – Skulpturen der Meere“ aus dem Jahr 1964 wäre dies ein Sakrileg, wenn er nicht bei der zweiten gezeigten Filmauswahl am 17. 1. noch einmal mit der Originalmusik gezeigt würde. Diese wurde von Oscar Sala komponiert und auf dem von ihm und dem Ingenieur Friedrich Trautwein 1930 entwickelten Trautonium eingespielt. Dieses frühe elektronische Instrument und sein einziger Virtuose sind berühmt: Sala produzierte darauf 1963 die Musik für Alfred Hitchcocks Film „Die Vögel“.

Auch musikalisch war Ehrhardt da also ganz auf der Höhe seiner Zeit. Auch in einigen seiner anderen Filme ist die Musik moderner Komponisten zu hören, meist aber hat er sich an Klassiker wie Bach, Tschaikowski oder Bruckner gehalten. Das klingt manchmal ein wenig pathetisch, aber altmodisch wirken Ehrhardts Filme erst, wenn in ihnen gesprochen wird.

Sehen, sehen und noch einmal sehen

So endet sein Film „Kunst unserer Zeit 2“ über die zweite Documenta mit dem Satz: „Es ist nicht schwer, solche Kunst zu verstehen. Das einzige Rezept heißt: sehen, sehen und noch einmal sehen.“ Solche Stilblüten klingen heute unfreiwillig komisch, was den völlig humorlosen Ehrhardt – so einige seiner vom Kuratoren Thomas Tode befragten Mitarbeiter*innen – wohl tief getroffen hätte.

Sein Sohn Jens Ehrhardt kann dagegen hoffentlich mitlachen. Er gründete vor 20 Jahren die Alfred-Ehrhardt-Stiftung, deren Hauptaufgabe darin besteht, die Werke seines Vaters zu digitalisieren und zu restaurieren. Eine Auswahl der Film, die so wieder öffentlich zugänglich gemacht werden, zeigt das Metroplis im Januar. Interessant ist dabei der letzte Abend am 31. Januar: „Islands Aggregatzustände“ mit Filmen, die Ehrhardt bei seinen Reisen auf seine Lieblingsinsel gemacht hat.

Hier feiert er „Eis und Feuer“ ähnlich leidenschaftlich wie später Werner Herzog. Aber diesen Kommentarsatz wird der Fantasy-Autor George. E. Martin wohl kaum bei Ehrhardt geklaut haben, als er seinen Romanzyklus, der dann als „Game of Thrones“ verfilmt wurde, „A Song of Ice and Fire“ nannte.