Osteuropa und die Euro-Krise: Ein Kontinent im Kleinen

Wer nach einer neuen Begründung für die Stärke Europas sucht, kann sie im Osten des Kontinents finden. Ein Plädoyer für Aufbruch, Veränderung, Toleranz und Tradition.

Der europäische Geist konnte in Vilnius nie zerstört werden: das Alte Rathaus. Bild: imago

"Eine neue Erzählung über Europa". Als Peer Steinbrück Ende September ans Rednerpult des Bundestags trat, hatte er sich ein hohes Ziel gesetzt. Es ging um die Erweiterung des Eurorettungsschirms, und gesucht wurde eine Begründung dafür, warum es richtig und wichtig ist, dass die Deutschen Solidarität mit Griechen oder Italienern üben.

Die Erzählung, zu der der ehemalige SPD-Finanzminister dann jedoch anhob, war keine neue Begründung für die Notwendigkeit eines vereinigten Europa. Sondern die alte. Die Geschichte von den Grabtafeln in kleinen Dorfkirchen in der Bretagne oder in Cornwall, die die Namen ganzer Familien verzeichnen, die den beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts zum Opfer fielen.

Kein Zweifel, diese Erzählung über das unendliche Leid, das die von Deutschland ausgehenden Kriege dem Kontinent brachten, sie ist die wichtigste der vielen europäischen Geschichten. Und dennoch reicht sie heute nicht mehr aus.

Vielleicht klingt es blasphemisch, doch wenn ein Politiker eine vereinigte EU mit der Begründung propagiert, damit neue Kriege in Europa verhindern zu können, so handelt er etwa genauso sinnvoll wie ein Händler, der in der Wüste Regenschirme zum Schutz vor einem drohenden Gewitter verkaufen möchte. Keiner wird sie ihm abnehmen, weil keiner die Gefahr des Unwetters sieht.

Untergang verhindern

Doch Peer Steinbrück ist nicht der einzige Schirmverkäufer. Auch andere Europapolitiker, egal ob von rechts oder links, tun sich schwer mit einer neuen Erzählung über Europa. Für sie ist Europa vor allem dazu da, um ihren und den Untergang des Kontinents zu verhindern. In welchen Winkel der Welt man auch blickt, Gefahren lauern überall, egal ob diese nun China oder Russland, Globalisierung oder Überalterung heißen. Natürlich, es stimmt: Die Zeit der europäischen Nationalstaaten als mächtige Akteure der Weltpolitik ist endgültig vorbei.

Doch je öfter die Politiker die Gefahren der Globalisierung als Grund für die Notwendigkeit eines vereinigten Europa beschwören, um so weniger überzeugend wirken sie. Und umso mehr stellt sich die Frage: Gibt es eigentlich keine positive Begründung für Europa? Etwas, was einfach nur für sich sinnvoll ist und nicht, weil damit etwas verhindert werden soll? Man könnte es freilich auch so formulieren: Gibt es irgendwo in Europa einen Ort, an dem deutlich wird, warum wir Europa brauchen - nein, falsch - warum wir Europa wollen?

Vielleicht muss man diese Suche nach einer neuen Erzählung über Europa ja am Rand des Kontinents beginnen. Dort, wo sich der Einflussbereich der EU mit dem anderer Großmächte überlappt. Diese Peripherie nur peripher wahrzunehmen, das war immer das Problem einer EU, die so ganz von ihrem vermeintlichen Zentrum, den beiden mächtigsten Staaten Deutschland und Frankreich, bestimmt wird.

Dabei rotiert der viel zitierte Motor der EU eigentlich am Rande des Kontinents. Und bildet stattdessen die vermeintliche Peripherie das eigentliche Zentrum. Die geografische Mitte Europas liegt, so haben Wissenschaftler berechnet, nicht in Berlin und auch nicht in Prag. Sondern in Vilnius, der Hauptstadt der früheren Sowjetrepublik Litauen. Und diese Lage, sowohl am Rand wie in der Mitte, sie bestimmt die neue Erzählung über Europa.

Es gibt in ganz Europa sicher keine andere Stadt, in der sich die Vielfalt der europäischen Völker und Kulturen so deutlich zeigt wie in Vilnius. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs wurden hier mehr als 80 Nationen und an die 30 Religionsgemeinschaften gezählt. Herausgegeben wurden 69 verschiedene Zeitungen, viele davon mehrsprachig, so wie auch die Bewohner der Stadt mehrsprachig waren, ja, sich ihre Sprachen mehr und mehr vermischten.

Der Geist von Vilnius

Es gab sogar die Meinung, dass die Bewohner von Vilnius, die ihre Stadt auch Wilna, Wilno oder Wilne nannten, ein eigenes Volk mit vier Sprachen bilden. In einer Zeit, in der andere Nationen sich der "nationalen Wiedergeburt" hingaben, bezeichneten sich die Bürger von Vilnius als "tudejzi" oder "krajowcy", was so viel bedeutet wie die "Hiesigen", die "Menschen aus dieser Region". Nicht ihre Nation war entscheidend, sondern ihre Stadt. Nicht ihre Herkunft, sondern ihre Heimat.

So schrecklich die europäische Geschichte des vergangenen Jahrhunderts war, die Tradition von Vilnius, ihr, ja, ihr europäischer Geist, der konnte nie zerstört werden. Nicht durch die deutsche Besatzung, obwohl damals der größte Teil der Bevölkerung, die Juden von Wilne, umgebracht wurde. Nicht von der Sowjetmacht, die die litauische Elite nach Sibirien deportierte, nicht von den Nationalisten und Kapitalisten der Nachwendezeit.

Neunmal wechselte Vilnius zwischen den Weltkriegen seine Befehlshaber, wurden ganze Bevölkerungsgruppen vertrieben. Und dennoch, wer heute nach Vilnius kommt, kann sich dort auf Litauisch und Polnisch, auf Russisch und Deutsch und inzwischen natürlich auch auf Englisch verständigen. Selbst Jiddisch ist wieder zu hören.

Allerdings musste sich die Stadt dafür immer wieder neu erfinden. Nicht alten Sicherheiten nachtrauern, sondern stets von vorn beginnen. Kulturelle Ermüdung gab es so selbst in den düsteren 70er Jahren nicht, nicht zufällig war Vilnius damals die offenste Stadt der Sowjetunion. Oder, wie es der litauische Lyriker Tomas Venclova formulierte: "In Vilnius überlebte stets die Menschlichkeit des Raums, die Vielfältigkeit und Vieldimensionalität. Es war und ist ein Kontinent im Kleinen". Vielleicht sollte Europa sich also Vilnius zum Vorbild nehmen?

Doch Vilnius ist nur ein Beispiel. Wer früher, vor dem Mauerfall, von West- nach Osteuropa fuhr, hatte stets das Gefühl, in einem Raum anzukommen, in dem die Zeit stillsteht.

Im Westen ignoriert

Heute ist es genau umgekehrt. Alles verändert sich, ja, bewegt sich immer schneller. Im Westen ignoriert wurde, wie sehr gerade die jüngsten Mitglieder der EU unter der Finanzkrise litten. Und mit welcher Geschwindigkeit sie sich erholt haben. 2008 war Lettland praktisch pleite, seine Wirtschaftsleistung ging um ein Viertel zurück. Die Mitte-rechts-Regierung ergriff mindestens so radikale Sparmaßnahmen wie Griechenland, doch die Letten gingen nicht auf die Straße, akzeptierten Lohnkürzungen von bis zu 40 Prozent, und in diesem Jahr wächst die Wirtschaft wieder.

Und obwohl Estland noch 2010 eine Arbeitslosenquote von 17 Prozent hatte, ist es neben Luxemburg jetzt das einzige EU-Land, das die Maastricht-Kriterien von Neu- und Gesamtverschuldung einhalten kann. Dass es seit diesem Jahr zur Eurozone gehört, scheint nicht einmal die Kanzlerin zu wissen, wie ihre Regierungserklärung vom vergangenen Freitag zeigt.

Aber es ist nicht nur das Tempo. Es ist - entgegen allen Prognosen über die Rückkehr des Nationalen im Osten - das klare Bekenntnis zu Europa. Bei einer Umfrage der EU-Kommission im Frühjahr 2010 waren Großbritannien, Deutschland und Frankreich die Staaten, die der EU am wenigsten vertrauten. Auf der anderen Seite des Spektrums standen - mit Ausnahme Lettlands - alle ostmitteleuropäischen Mitgliedsländer.

Und während bei einer anderen Umfrage deutsche Schüler die Bedeutung der nationalen Gesetzgebung hervorhoben, bewerteten ihre polnischen Altersgenossen dies als "weniger wichtig". Stattdessen fordern sie eine gemeinsame europäische Schulpolitik.

Wie in "Welt von gestern"

Im Osten, nein, in der Mitte Europas entsteht so eine neue, eine positive Erzählung über Europa. Eine Geschichte, die von Aufbruch und Veränderung, von Toleranz und Tradition handelt. Natürlich kann man fragen, was diese Geschichte der neuen EU-Mitgliedstaaten mit der des "alten" Europa zu tun hat. Und warum ausgerechnet die Geschichte von Vilnius in dieser Eurokrise interessieren könnte.

Nach fast genau 100 Jahren, nach einer Unterbrechung, die mit dem ersten der beiden Weltkriege begann, befindet sich Europa nun wieder in einer Situation, die Stefan Zweig in seiner "Welt von gestern" so beschrieb: "Vor 1914 hatte die Welt allen gehört. Jeder ging, wohin er wollte, ohne auch nur einen Pass zu besitzen."

Die Bürger der EU brauchen keine Pässe mehr, es herrscht nicht nur Bewegungs-, sondern auch Niederlassungsfreiheit, die Europäische Union wird sich vielleicht nicht zu den "Vereinigten Staaten von Europa" entwickeln, aber ganz gewiss zu einer Vielvölkergemeinschaft. Dabei geht es jedoch nicht, wie der Osteuropahistoriker Karl Schlögel einmal schrieb, um "multikulturellen Kitsch". Sondern darum, ob Europa an die schon einmal erreichte Komplexität und vor allem die Konfliktfähigkeit seiner multiethnischen Zentren anknüpfen kann.

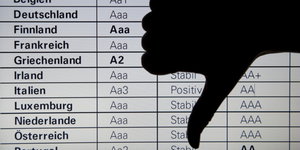

Selten zuvor hat man gelassenere Menschen erlebt als in diesem Jahr bei der Sonnwendfeier in Vilnius. Einmal mehr haben sie gelernt, dass nach einem steilen Aufstieg ein tiefer Fall kommen kann. Und dass es möglich ist, immer wieder von vorn zu beginnen. Standard & Poor's wird sie nicht erschüttern.

Leser*innenkommentare

Giwreh

Gast

Sicherlich, man kann anderer Meinung sein als der Artikel. Aber dann bitte sachlich: Ganz abgesehen von der fragwürdigen Bedeutung des Wortes balkanisch zeugt es nur von völliger Ignoranz gegenüber Ungarn und seinen Menschen, deren Hauptstadt so zu charakterisieren. Und die Tatsache, dass ein nun schon sehr ausgedünntes Völkerkonglomerat in Wilna Probleme mit Möchtegern-Nazis hat, spricht noch lange nicht gegen die Grundaussagen des Artikels; das Paradies gibt es nicht auf Erden und nicht jeder weiß Freiheiten richtig zu schätzen. Auch diese Bemerkung zum Katholizismus der Polen ist viel zu oberflächlich; schon vergessen, dass die Iren immer zu den überzeugtesten EU-Europäern gehörten, obwohl Abtreibungen aus "christlichen Motiven" verboten waren?

prowessi

Gast

Ungarn als Westeuropa zu bezeichnen ist wohl eine Zumutung. Bei Slowenien hätte ich noch Verständnis, aber Ungarn? Budapest ist mindestens genauso balkanisch wie Belgrad, Sofia oder Thessaloniki.

Und Lettland als Skandinavisch zu bezeichnen, ist wohl ein Witz. Estland vielleicht, aber Lettland? Das zutiefst korrupte Land, indem eine Quasi-Apartheid herrscht?

Wie sehr übrigens Polen westeuropäisch ist, zeigt sich regelmäßig bei den Gayprides. Da hat Warschau mit Moskau definitiv mehr Gemeinsamkeiten... Und nicht zu vergessen den katholibanischen Wahn in dem Land, der heutzutage höchsten noch in Uganda anzutreffen ist...

Frankas der Litauer

Gast

So ein Quatsch! Litauen mit polnischen Begriffen zu beschreiben. Schön wenn's so wäre. Hier die Realität: Litauische Nazis marschieren ungehindert zum Parlament, eine schwarze TV-Moderatorin wird auf offener Straße angegriffen und die "Baltic Pride"-Parade kann nur unter massiven Polizeischutz statt finden. 2% der Bevölkerung wandern JÄHRLICH aus.

Aber träumt ruhig weiter.

Kreta

Gast

Wie wär's denn dann mal mit einer Namenssuche? Europa ohne Griechenland kann nicht Europa heissen.

Staatsbürger

Gast

Estland und Lettland sind sowas wie die Skandinavier Osteuropas. Die anderen Staaten sind ähnlich aufestellt wie Westeuropa: Polen, Tschechien, Slowakai, Ungarn: Wirtschafts- und Kulturnationen wie Deutschland mit ebenso lachhaften Geburtenraten, Slovenien und Kroatien wie Österreich, also wie Deutschland aber nen bischen feiner, die anderen erfolglos und korrupt wie der Süden der West-Eu. So einfach ist das. Von den Esten lernen heißt somit von den Skandinaviern lernen - denn auch dort gibt es die beste Kinderbetreuung und geringe Staatsschulden. Durch den wirtschaftlichen Erfolg und vor allem durch die trotz Neoliberalismus weiterhin starke Egalität, steigt eben auch der Lebensmut.

p3t3r

Gast

dieser Artikel entspricht auch meinen vorstellungen von einem kulturEuropa und der osten gehört auf jeden fall dazu, auch wenn die wessis das nicht so sehen