Performance-Duo Signa in Hamburg: Dunkle Tannen und klamme Luft

„Das 13. Jahr“ des Performance-Duos Signa in Koproduktion mit dem Schauspielhaus Hamburg reaktiviert dunkle Erinnerungen durch Simulationen.

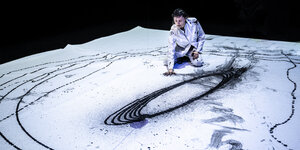

Irgendwie Puppe, irgendwie Mensch und ziemlich lost sind die Figuren in „Das 13. Jahr“ Foto: Erich Goldmann

Zum Abendessen gibt es Kartoffeln mit Jähzorn: Ich sitze auf einer Resopal-Eckbank zwischen furnierten Küchenwänden im Neonlicht. Vor mir steht eine tropfende Thermoskanne, dicht neben mir sitzt ein massiger Mann, der hustet, würgt und unvermittelt brüllt. Hinter den kleinen Fenstern huschen Schatten vorbei, von draußen dringt zusätzliches Unbehagen in den vergilbten Raum: Wind pfeift, Krähen kreischen, ein Schaben, ein Aufstöhnen, ein gellender Schrei.

Ich trage eine zu weite Lederhose, rutschende Wollsocken und einen grauen kratzigen Pullover, ich schäle Kartoffeln und bin „brav“, so wie es Erwin mir geraten hat. Ich bin zwölf Jahre alt, bin ein „Notkind“ und wurde – gemeinsam mit drei anderen „Notkindern“– von dieser „Familie“ aufgenommen. Von Erwin (Arthur Köstler), Walter (Josef Ostendorf) und dessen Frau Herta, die als lebensgroße Puppe aus dem Nebenzimmer aufheult. Ich bin in eine extrem bedrückende Situation, in eine Simulation geraten, genauer: in die Performance „Das 13. Jahr“ der österreichisch-dänischen Theatergruppe SIGNA, eine Koproduktion mit dem Schauspielhaus Hamburg.

Bespielt wird eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Thyssenkrupp-Gelände, ein lost place zwischen Bahngleisen und Sportplätzen. Angeblich, so wird suggeriert, hätten die insgesamt 40 Teilnehmer*innen bei der Firma „Lethe-Simulationswelten“ die Folge „Das 13. Jahr“ ausgewählt. „Lethe“, in der griechischen Mythologie ist das einer der Flüsse im Hades, der „Fluss des Vergessens“ oder auch die „Daimona der Vergessenheit“. Habe ich mein 12-jähriges Ich nicht schon längst vergessen? Dieses undefinierte, irritierte Ich zwischen Ponyhof und Pubertät, zwischen kindlicher Naivität und erwachender Sexualität?

Zu spät. Während der kommenden Stunden sollen Erinnerungen an genau dieses Ich reaktiviert werden, erklären fünf beamtengraue Simulationsleiter und ein Video. Auf einer gemeinsamen Freizeit im „Hasenhof“ irgendwo in den Bergen. Und weil SIGNA-Installationen nicht nur immersiv, sondern auch höchst manipulativ sind, weil sie immer mitten ins Unbewusste hineinfassen und szenisches Salz in wunde Punkte streuen, verliert der Bus, der die Gruppe ins Ferienlager fahren soll, bald seinen Busfahrer, die Gruppe bald ihre Orientierung und landet in einem österreichischen Bergdorf.

Erzählung von Armut und Schuld

Zehn ärmliche, detailliert ausgestattete Häuser behaupten in einer etwa 400 Quadratmeter großen Halle diesen Ort. Außerdem gibt es einen Hügel, einen kleinen See, Toiletten und ein „Spielehäuschen“. Drumherum: dunkle Tannenkulisse, Nebel und diffuses Dämmerlicht (Bühne: Lorenz Vetter, Signa Köstler und Tristan Kold). Ganz egal, welche Tageszeit über die Lautsprecher kommuniziert wird, die „Luft ist trüb und klamm“. In den winzigen Häusern wird von Armut erzählt und von Schuld.

Von Gewalt in der Familie und von sexuellem Missbrauch. Irrsinnig organisch fügen sich sieben Darsteller*innen aus dem Schauspielhaus-Ensemble – und das ist erstmalig – in die seltsame SIGNA-Welt ein. Sie agieren übergriffig, sind faszinierend unberechenbar und unheimlich vereinnahmend.

Als teilnehmende*r Zuschauer*in gerät man hinein in die sozialen Konflikte wie in einen Sog, hält Streitigkeiten aus, versucht Untröstliche zu trösten, manch mystische Geschichte zu verstehen und größere Gewalttaten zu verhindern. Die Erfahrungen sind unterschiedlich: Während die eine heimlich im Spielehäuschen raucht und erste Küsse übt, sitzt ein anderer mit verzweifelt weinenden Eltern am Küchentisch, wird wieder ein anderer vom Blick der herumstreunenden, hellsehenden Hausiererin (Signa Köstler) gefangen.

„Jetzt ist es Abend, kein Entkommen“, tönt es einmal durch die Lautsprecher. Wer zu fliehen versucht, der erkranke am „Nebelfieber“ mit baldigen Lähmungserscheinungen. Davon erzählen die lebensgroßen Stoffpuppen, unter deren Reglosigkeit manchmal leibhaftige Spieler*innen zucken.

Klare Exit-Strategie

Doch SIGNA hat erstmalig eine klare Exit-Strategie eingebaut: Zum einen gibt es jene Simulationsleiter, die das Spiel immer wieder unterbrechen und nach Schmerzgrenzen fragen. Zum anderen wurde an jeder Haustür ein Notknopf montiert, der bei „Unwohlsein oder Übelkeit“ betätigt werden kann.

„Nicht spielen, sondern spüren“, wird von den Teilnehmer*innen eindringlich gefordert. Ob das gelingt, ob das 12-jährige Ich in diesen fünfeinhalb faszinierenden und unruhigen Stunden tatsächlich reaktiviert werden kann, ist eine ziemlich persönliche Angelegenheit und auch ein wenig fraglich.

Tatsächlich scheinen das hohe Interaktions-und-Inszenierungsniveau, der Wodka-Konsum und die eindrucksvolle, komplexe SIGNA-Welt mit dem durchschnittlichen Reflexionsvermögen eines/einer Heranwachsenden zu kollidieren. Als 12-Jährige*r wäre man – also ich zumindest – in einer solchen Situation meist von lähmendem Heimweh geplagt. Denn von Armut, Gewalt und Heimatlosigkeit, von Verzweiflung, Verloren- und Fremdsein erzählt der Abend schmerzhaft nah.