Roman: Rettung der Zeit

Sanftmütige Sinfonien: Peter Kurzeck beschreibt mit großer Liebe die Vorgeschichte einer Trennung - "Oktober und wer wir selbst sind".

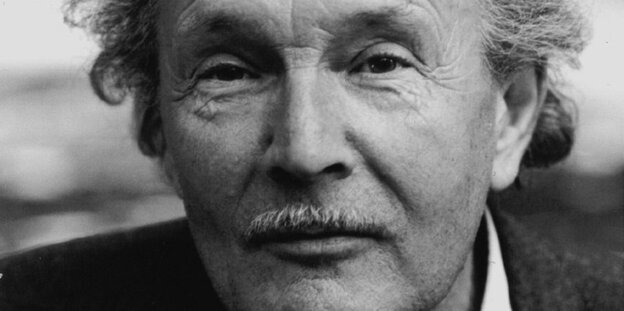

Peter Kurzeck Bild: Erika Schmied

Schon wieder Hochsommer. Im April. Zum Verwundern. Du sitzt auf der Bank an der Lahn. Dem trägen Fluss. Vormittags auf den Wiesen noch kaum jemand. Später dann die Liebespaare. Wie im Schwimmbad. Und du ganz allein unter dem blühenden Kirschbaum. Mit einem neuen Buch von Peter Kurzeck. Als Beobachter.

So oder so ähnlich könnte eine Rezension beginnen, die Peter Kurzecks Roman "Oktober und wer wir selbst sind" im Stil des Autors vorstellt. Einen eigentümlichen Sog übt der Klang des Buchs aus. Das ist eines der sprachlichen Geheimnisse aller Werke von Kurzeck, die auf vielfältige Weise ineinander verschachtelt sind und miteinander korrespondieren. Der neue Roman ist ein weiteres Fragment eines Monumentalprojekts, ein wie zufällig dazugelegtes Puzzleteil zu einem riesigen literarischen Panorama, an dem sein Autor nun schon seit Jahrzehnten schreibt.

Kurzeck hat sich seit seinem Buch "Übers Eis" (1997) in den Kopf gesetzt, die Trennung von seiner Freundin Sibylle zu einer Art Stunde null seiner Erzählzeit zu machen. Seither treibt er ein ruckhaftes, extrem rhythmisiertes Erinnern an alles voran, was mit dem schmerzhaften autobiografischen Einschnitt von 1984 zusammenhängt. "Oktober und wer wir selbst sind" ist nun bereits der vierte Roman rund um diesen folgenschweren Bruch. Diesmal setzt der Lebensbericht 1983, also kurz vor dem Abbruch der Beziehung zu Sibylle ein. Er schildert voll Empathie das Zusammenleben eines befreundeten Paars und blickt neben detailverliebten Kinderszenen mit der Tochter Carina in vielen Rückblenden zurück in die Erzähler-Kindheit in Staufenberg bei Gießen, unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gibt keinen Zweifel an der literarischen Großartigkeit dieser radikalen Idee: Kurzeck ist ein literarischer Symphoniker des Alltags.

Doch gerade auch die plötzlichen Erinnerungen, die in den gemächlichen Strom dieser Prosa eingeflochten sind, haben es in sich. Wie Kurzeck, selbst böhmisches Flüchtlingskind, etwa den bizarren Barackenbesuch bei einer alten Schlesierin beschreibt, am Neujahrstag 1975, das ist als einfühlsame Miniatur deutscher Nachkriegsgeschichte höchstens noch mit Arno Schmidts "Umsiedlern" (1953) vergleichbar.

"Keiner stirbt", lautet die Losung von Kurzecks Büchern seit seinem gleichnamigen Roman von 1990, und so ist auch diesmal wieder nichts Geringeres als das Rätsel der Zeit das Thema der sprachlich eigenwillig durchkomponierten Suada. Wie erlebt das Subjekt die Vergänglichkeit aller Erlebnisse - und wie lassen sie sich poetisch festhalten? "Die Zeit. Als ob man sich selbst sucht. Wo bin ich, wenn ich nicht bei mir bin? Wo geht die Zeit mit uns hin?"

Peter, von seiner kleinen Tochter Peta gerufen, ist trockener Alkoholiker. Die Lichter der Frankfurter Kneipen locken ihn, aber er kommt so weit klar und mittels Kettenrauchen, Koffeinmissbrauch und der Suchtverschiebung hin zum manischen Schreiben. Wie die Penner, denen er bei seinen täglichen Gängen besonders verständnisvoll begegnet, ihre Utensilien in den Plastiktüten pausenlos sortieren und nachzählen, so muss auch Peta die Zettel, auf denen er sogar noch im Gehen seine Romanideen notiert, unablässig sichten und ordnen.

"Für jede einzelne Notiz eine DIN-A4-Seite und dann jede Seite einzeln und alle nebeneinander der Reihe nach auf einen langen Tisch und Glasscheiben drauf, damit sie nicht verrutschen und wegflattern. Aber so einen Tisch gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und auch keinen Platz, wo er stehen könnte. Oder tausende von Manuskriptschränkchen mit Nummern und Glastüren. Als ob man, sagte ich, während man das Buch schreibt, zum gleichen Thema noch ein zweites, ganz anderes Buch schreiben muss, aber es bleibt im Kopf - so ist das mit diesen Zetteln."

Was Kurzecks Literatur dabei von der Thomas Bernhards unterscheidet, dem großen Prosa-Arrangeur alltäglicher Wiederholungszwänge schreibender Menschen, ist die überbordende Sanftmut ihres Tons. Wenn Bernhard, in Musikervergleichen gesprochen, so etwas wie der John Zorn der österreichischen Literatur war und Arno Schmidt, der so rechthaberisch schimpfende Zettelkasten-Pedant, dessen Tod Kurzeck in "Ein Kirschkern im März" (2004) explizit beklagt, ein Frank Zappa aus der Heide - dann ist Kurzeck ein hessischer Gustav Mahler.

Alles unwiederbringlich Vergangene soll bei ihm liebevoll beschrieben und damit vorm Vergessen gerettet werden. Wie sehr Kurzeck damit der großen Totenklage der Moderne verpflichtet ist, lässt sich mit einem Satz Peter von Matts fassen, den der Zürcher Literaturwissenschaftler einmal über den "Aufstand der Literatur gegen den Ernst der Letzten Dinge" formuliert hat: "Wenn der Tod gar nie eintritt, aber zugleich immer schon eingetreten ist, werden alle Dimensionen der Person, in denen Sie sich ihrer selbst und ihres Ortes auf der gegebenen Strecke zwischen Geburt und Tod gewiss ist, scheinhaft." "Oft", heißt es in Kurzecks Roman, "ist mir, als ob ich alles nur träume. Schon länger. Mich auch."

Wer sich die Zeit nimmt, dem Protokoll dieses flüchtigen Traums zu folgen, bekommt ein ganzes Leben geschenkt. Als Buch.

Peter Kurzeck: "Oktober und wer wir selbst sind". Roman. Stroemfeld Verlag, Frankfurt a. M. 2007, 204 Seiten, 19,80 Euro

Roman: Rettung der Zeit

Sanftmütige Sinfonien: Peter Kurzeck beschreibt mit großer Liebe die Vorgeschichte einer Trennung - "Oktober und wer wir selbst sind".

Peter Kurzeck Bild: Erika Schmied

Schon wieder Hochsommer. Im April. Zum Verwundern. Du sitzt auf der Bank an der Lahn. Dem trägen Fluss. Vormittags auf den Wiesen noch kaum jemand. Später dann die Liebespaare. Wie im Schwimmbad. Und du ganz allein unter dem blühenden Kirschbaum. Mit einem neuen Buch von Peter Kurzeck. Als Beobachter.

So oder so ähnlich könnte eine Rezension beginnen, die Peter Kurzecks Roman "Oktober und wer wir selbst sind" im Stil des Autors vorstellt. Einen eigentümlichen Sog übt der Klang des Buchs aus. Das ist eines der sprachlichen Geheimnisse aller Werke von Kurzeck, die auf vielfältige Weise ineinander verschachtelt sind und miteinander korrespondieren. Der neue Roman ist ein weiteres Fragment eines Monumentalprojekts, ein wie zufällig dazugelegtes Puzzleteil zu einem riesigen literarischen Panorama, an dem sein Autor nun schon seit Jahrzehnten schreibt.

Kurzeck hat sich seit seinem Buch "Übers Eis" (1997) in den Kopf gesetzt, die Trennung von seiner Freundin Sibylle zu einer Art Stunde null seiner Erzählzeit zu machen. Seither treibt er ein ruckhaftes, extrem rhythmisiertes Erinnern an alles voran, was mit dem schmerzhaften autobiografischen Einschnitt von 1984 zusammenhängt. "Oktober und wer wir selbst sind" ist nun bereits der vierte Roman rund um diesen folgenschweren Bruch. Diesmal setzt der Lebensbericht 1983, also kurz vor dem Abbruch der Beziehung zu Sibylle ein. Er schildert voll Empathie das Zusammenleben eines befreundeten Paars und blickt neben detailverliebten Kinderszenen mit der Tochter Carina in vielen Rückblenden zurück in die Erzähler-Kindheit in Staufenberg bei Gießen, unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gibt keinen Zweifel an der literarischen Großartigkeit dieser radikalen Idee: Kurzeck ist ein literarischer Symphoniker des Alltags.

Doch gerade auch die plötzlichen Erinnerungen, die in den gemächlichen Strom dieser Prosa eingeflochten sind, haben es in sich. Wie Kurzeck, selbst böhmisches Flüchtlingskind, etwa den bizarren Barackenbesuch bei einer alten Schlesierin beschreibt, am Neujahrstag 1975, das ist als einfühlsame Miniatur deutscher Nachkriegsgeschichte höchstens noch mit Arno Schmidts "Umsiedlern" (1953) vergleichbar.

"Keiner stirbt", lautet die Losung von Kurzecks Büchern seit seinem gleichnamigen Roman von 1990, und so ist auch diesmal wieder nichts Geringeres als das Rätsel der Zeit das Thema der sprachlich eigenwillig durchkomponierten Suada. Wie erlebt das Subjekt die Vergänglichkeit aller Erlebnisse - und wie lassen sie sich poetisch festhalten? "Die Zeit. Als ob man sich selbst sucht. Wo bin ich, wenn ich nicht bei mir bin? Wo geht die Zeit mit uns hin?"

Peter, von seiner kleinen Tochter Peta gerufen, ist trockener Alkoholiker. Die Lichter der Frankfurter Kneipen locken ihn, aber er kommt so weit klar und mittels Kettenrauchen, Koffeinmissbrauch und der Suchtverschiebung hin zum manischen Schreiben. Wie die Penner, denen er bei seinen täglichen Gängen besonders verständnisvoll begegnet, ihre Utensilien in den Plastiktüten pausenlos sortieren und nachzählen, so muss auch Peta die Zettel, auf denen er sogar noch im Gehen seine Romanideen notiert, unablässig sichten und ordnen.

"Für jede einzelne Notiz eine DIN-A4-Seite und dann jede Seite einzeln und alle nebeneinander der Reihe nach auf einen langen Tisch und Glasscheiben drauf, damit sie nicht verrutschen und wegflattern. Aber so einen Tisch gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und auch keinen Platz, wo er stehen könnte. Oder tausende von Manuskriptschränkchen mit Nummern und Glastüren. Als ob man, sagte ich, während man das Buch schreibt, zum gleichen Thema noch ein zweites, ganz anderes Buch schreiben muss, aber es bleibt im Kopf - so ist das mit diesen Zetteln."

Was Kurzecks Literatur dabei von der Thomas Bernhards unterscheidet, dem großen Prosa-Arrangeur alltäglicher Wiederholungszwänge schreibender Menschen, ist die überbordende Sanftmut ihres Tons. Wenn Bernhard, in Musikervergleichen gesprochen, so etwas wie der John Zorn der österreichischen Literatur war und Arno Schmidt, der so rechthaberisch schimpfende Zettelkasten-Pedant, dessen Tod Kurzeck in "Ein Kirschkern im März" (2004) explizit beklagt, ein Frank Zappa aus der Heide - dann ist Kurzeck ein hessischer Gustav Mahler.

Alles unwiederbringlich Vergangene soll bei ihm liebevoll beschrieben und damit vorm Vergessen gerettet werden. Wie sehr Kurzeck damit der großen Totenklage der Moderne verpflichtet ist, lässt sich mit einem Satz Peter von Matts fassen, den der Zürcher Literaturwissenschaftler einmal über den "Aufstand der Literatur gegen den Ernst der Letzten Dinge" formuliert hat: "Wenn der Tod gar nie eintritt, aber zugleich immer schon eingetreten ist, werden alle Dimensionen der Person, in denen Sie sich ihrer selbst und ihres Ortes auf der gegebenen Strecke zwischen Geburt und Tod gewiss ist, scheinhaft." "Oft", heißt es in Kurzecks Roman, "ist mir, als ob ich alles nur träume. Schon länger. Mich auch."

Wer sich die Zeit nimmt, dem Protokoll dieses flüchtigen Traums zu folgen, bekommt ein ganzes Leben geschenkt. Als Buch.

Peter Kurzeck: "Oktober und wer wir selbst sind". Roman. Stroemfeld Verlag, Frankfurt a. M. 2007, 204 Seiten, 19,80 Euro

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Kommentar von

Jan Süselbeck