Olympia-Berichterstattung vor 100 Jahren: Edelfeder mit Weitblick

Mit einer Olympia-Reportage über eine Hitzeschlacht sorgte der Journalist Willy Meisl einst für Aufsehen. Er war einer der Besten seiner Zunft.

Ausnahmeläufer Paavo Nurmi (2.v.l.) bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris Foto: imago

Heute ist es undenkbar, dass ein Printjournalist mit einer Olympia-Reportage berühmt werden könnte. Der gemeine Schreiberling des frühen 21. Jahrhunderts kämpft am flexiblen Newsdesk-Arbeitsplatz mit Online-First-Verwurstung wacker gegen das Abrutschen ins Prekariat an und wartet sehnsüchtig auf die nächste VG-Wort-Ausschüttung, die er wie Manna in der Wüste pflückt. Doch vor gut 100 Jahren, in den goldenen Zwanzigerjahren, da galt das formvollendete Zeilenschinden noch etwas, und der Journalist Willy Meisl war einer von den Besten seiner Zunft.

Er veröffentlichte beispielsweise in der wunderbaren Zeitschrift „Der Querschnitt“ mit Zeitgenossen wie Anton Kuh, Joachim Ringelnatz oder Harry Graf Kessler. Jean Giraudoux veröffentlichte da den schönen Bonmot: „Es ist nicht selten, dass ein Sportler und ein Nichtsportler im gleichen Alter stirbt: dieser hat in einem Zustand der Konservierung, jener aber hat ein Leben gelebt.“

Willy Meisl, der ein formidabler Sportler und vor allem Fußballer war, schrieb also über die Olympischen Sommerspiele 1924 in Paris, und beim Querfeldeinlauf tat sich Bemerkenswertes. Die Sportler starteten bei knapp 40 Grad im Schatten, hirschten über Wiesen, Stock und Stein von Colombes in die französische Hauptstadt. Die Sonne brannte so unerbittlich, dass nur 15 von 38 Läufern das Ziel erreichten. Der Schwede Sven Thuresson erlitt einen Hitzschlag.

Andere torkelten, rappelten sich wieder auf, schleppten sich ins Ziel oder blieben gleich auf einer der Wiesen erschöpft liegen. Dass der favorisierte Paavo Nurmi aus Finnland gewann, geriet danach in der Debatte über die „unmenschlichen Bedingungen“ fast zur Randnotiz. Seit der Hitzeschlacht von Colombes, als diese ging das Ereignis in die Sportgeschichte ein, gab es keinen Querfeldeinlauf mehr bei Olympia. Meisl hatte sein Sujet gefunden, sein Colombes-Text erregte tatsächlich Aufsehen, machte ihn zum beachteten Sportjournalisten.

Intellektuelle Leuchttürme

Er schrieb anfänglich von Wien aus für das Sport-Tagblatt, ging danach aber nach Schweden, wo er bei dem Fußballklub Hammarby als Trainer und bei Dagens Nyheter, der größten Tageszeitung Skandinaviens, als Sportredakteur tätig war. Von Schweden aus führte ihn sein Weg nach Berlin. In der flirrenden Metropole arbeitete er von 1924 bis 1933 für die renommierte liberale Tagezeitung Vossische Zeitung, bald als leitender Sportredakteur. Bei der Vossischen Zeitung schrieben solche intellektuellen Leuchttürme wie der Feuilletonist Alfred Kerr. Meisl war in guter, in bester Gesellschaft. Parallel dazu schrieb er für andere Blätter, etwa den „Kicker“ oder die BZ am Mittag, und veröffentlichte Sportbücher.

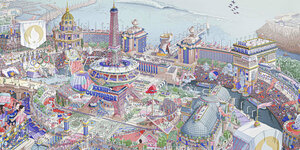

In einem Bericht über die Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam beschwerte sich Meisl über eine Unart, die sich im Laufe der olympischen Geschichte verfestigen würde: „Im Stadion war alles monopolisiert“, hielt Meisl fest, „von den Zeitungen, die dort verkauft werden durften – nämlich keine außer der offiziellen -, und dem Büfett bis zu den Bildern und Filmen, und das ging so weit, dass man keinen Kodak (eine Kamera dieses Herstellers) passieren ließ. Ob das den Holländern besonders bei den über alles geschätzten Dollarkunden sehr genutzt haben wird, ist sehr zu bezweifeln.“ Er habe „das business“ zu sehr gespürt, und auch die unverschämten Hotelpreise waren ihm eine Erwähnung wert.

Zu seinen bekanntesten Schriften gehört „Der Sport am Scheidewege“, 1928 im Heidelberger Iris-Verlag erschienen. Das Vorwort verfasste Egon Erwin Kisch, Meisl steuerte den Hauptteil bei, Bert Brecht oder Carl Diem den Rest. Meisl ahnte, wohin es mit dem Sport gehen würde: hin zu einer dominierenden Populärkultur, zum Kommerz: „Der Materialismus stieß auf den Idealismus, Portemonnaie auf Phrase, und bis heute kennt man das Kompromiß (so im Original) noch kaum, das dabei herauskam.“

Ihm war klar, dass die Amateurfrage zentral war und in ferner Zukunft zugunsten einer enthemmten Professionalisierung gelöst werden würde – da konnte der Sportfex noch so oft die Primärtugenden eines echten englischen Sportsmannes aufzählen, also etwa: „Er läßt seinem Gegner in Zweifelsfällen den Vorteil, er schätzt das Spiel höher als das Ergebnis.“ 1934 floh der Jude nach England, kämpfte als britischer Soldat gegen die Nazis. 73-jährig starb Willy Meisl in der Schweiz, ein beeindruckendes Oevre hinterlassend.