Buch „Das Geheimnis der Rückkehr“: Auf dem Unabhängigkeitsboulevard

30 Jahre lang reiste der Essayist Stephan Wackwitz mit dem Goethe-Institut um die Welt. In „Das Geheimnis der Rückkehr“ erzählt er davon.

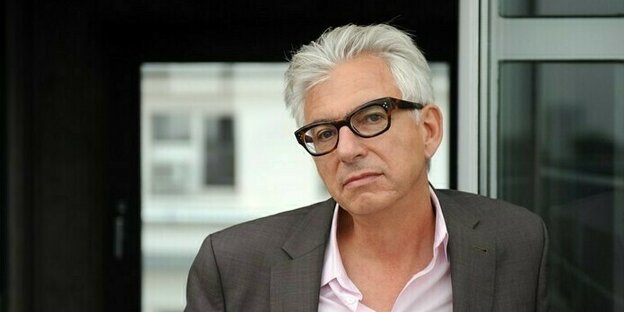

Der Autor Stephan Wackwitz, die „schwäbische Antwort auf Woody Allen“? Foto:

Isolde Ohlbaum/laif

„Studiolo“, „Sprezzatura“, „wobbliness“: Das sind nur drei von vielen Begriffen, die den Schriftsteller und Essayisten Stephan Wackwitz durch sein jüngstes Buch „Das Geheimnis der Rückkehr“ begleiten. Sie klingen verspielt, schöngeistig-exzentrisch, aber auch einen Tick unernst: Im „Studiolo“, dem in der italienischen Renaissance der Kontemplation über die Künste gewidmeten Rückzugsort, schwingt alberner Übermut mit.

„Es ist fantastisch“, strahlt er – und wirkt wie die zeitgenössische Ausgabe des Dandy-Flaneurs

„Wobbliness“ ahmt die bezeichnete Wackligkeit nach und klingt, als spräche jemand dunkel verzerrt unter Wasser. Und „Sprezzatura“ – jene Lässigkeit, die Schwieriges mühelos erscheinen lässt – schlägt vor dem inneren Auge ein Pfauenrad.

„Das sentimentale Erlebnis der Begrifflichkeit“, zitiert Stephan Wackwitz in einem Café in der Oranienstraße ausgerechnet den marxistischen Literaturwissenschaftler Georg Lukács, zeichne das Essay eigentlich aus. Gattungstheoretisch ist es eine eher unscharfe oder „marmorkuchenhafte“ – noch so ein Wackwitz-Lieblingswort – Textform, eine persönliche Auseinandersetzung mit einem Thema, weder Wissenschaft noch Literatur im engeren Sinn, obwohl beides sich darin vermischen kann.

Ganz so, wie Wackwitz es in den meisten seiner Bücher über Tokio, New York, Osteuropa, die Kaukasusregion, aber auch über seine eigene deutsche Familiengeschichte immer wieder betrieben hat. Das Offene, Weiche, zum politisch-weltanschaulichen Kompromiss hin Marmorierte findet sich auch in der liberalen Lebensphilosophie, die der 72-Jährige im Laufe seiner Doppelkarriere als Goethe-Institutsleiter und Schriftsteller für sich entwickelt hat. „Das Geheimnis der Rückkehr“ zeichnet diese persönliche Emanzipation als intellektuelle Autobiografie noch einmal Station für Station nach.

Gegen Pietismus und Marxismus

„Pietismus und Marxismus, das sind die Hauptfeinde. Die biografischen Orks“, sagt Stephan Wackwitz und lacht dabei heiser-lautlos in sich hinein. Die Herkunft aus dem Württembergischen hört man dem gebürtigen Stuttgarter nur noch leise an.

Von seinen Eltern – der Vater war Angestellter am Goethe-Institut, die Mutter künstlerisch begabte Modezeichnerin – „ein bisschen emotional verwahrlost“, war er schon als Schüler in den Bann eines radikalen Pietismus geraten, hatte evangelische Schulen in Schöntal und Urach besucht, um dann an der Universität dem „marxistisch-leninistischen Jugendirresein“ anheimzufallen.

Als ihm nach der Promotion über Hölderlin und zum Ende seiner Lehrerausbildung eine Studienratsstelle am Waiblinger Staufer-Gymnasium angeboten wurde, entschied er sich intuitiv dagegen und ging 1982 als DAAD-Lektor nach London – und begann dort zu schreiben und in der alten Heimat zu publizieren.

Literatur der Einsamkeit

„Literatur der Einsamkeit, des Abseitigen, des Persönlichen und Freiheit“, so beschreibt Stephan Wackwitz in seinem neuen Buch das Genre des personal essay, wie Michel de Montaigne es im 16. Jahrhundert erfand. Ich frage ihn nach diesem persönlichen Anteil und seine Risiken, etwa, wenn er im New-York-Kapitel über das Scheitern seiner Beziehung zu „G.“ schreibt.

Sie sei, erklärt er, eine „aus verschiedenen Erfahrungen mit New Yorkerinnen und New Yorkern zusammengesetzten Mischfigur“, mit deren Hilfe er aber nicht nur eine persönliche Kränkung thematisiert, sondern auch ein kulturelles Milieu beschreibt, das ständig von Prekarität bedroht und von extremer Härte geprägt ist. „Diese Art von Texten“, überlegt er, „brauchen aber auch das Autobiografische, um zu ersetzen, was bei der Fiction die Identifikation mit dem Protagonisten ist.“

Nach Stationen in Tokio, Krakau, New York, Bratislava, Tiflis und Minsk ist Stephan Wackwitz vor fünf Jahren nach Deutschland, in die „einzige deutsche Weltstadt“ Berlin zurückgekehrt. Hier führt er nun das Leben, für das er zuvor nur nach der Arbeit Zeit fand: Schreiben (auch von Artikeln für die taz), Lesen, Museums- und Kinobesuche, Treffen mit seinem Sohn und Freund:innen, für die er auch gerne kocht.

„Es ist fantastisch“, strahlt er – und wirkt mit blütenweißem Hemd, markantem Brillengestell und auffällig interpretiertem Nadelstreifenjackett wie die zeitgenössische Ausgabe des Dandy-Flaneurs, der immer noch Stadtlandschaften wie Texte liest.

Geprägt von Richard Rortys Philosophie

Nicht nur Begriffe begleiten Stephan Wackwitz’ Erinnerungen, sondern auch zahlreiche, zumeist männliche Intellektuelle, Kunst- und Lektüreerlebnisse. Allen voran der amerikanische Philosoph Richard Rorty, den Wackwitz live im Wendejahr 1989 an der Frankfurter Uni erlebt hat, wo jener in Reaktion auf einen Vortrag des Diskursethikers Karl-Otto Apel erwiderte: „I think my friend Karl-Otto Apel wants to make absolutely sure that he is no Nazi. But I do not think that is necessary.“

Entspann dich, auch wenn du Deutscher bist, sogar ein bisschen Nationalismus darfst du dir erlauben, wenn er demokratisch abgesichert ist: Diesen Lockerungsaufruf bezog Wackwitz – und mit ihm eine ganze Reihe anderer deutscher Intellektueller um den Publizisten Michael Rutschky – künftig auch auf sich.

Andere Autoren, Mentoren oder Politiker, denen er in „Das Geheimnis der Rückkehr“ ungemein plastische Kurzporträts widmet, bekräftigten und erweitern den von Rorty inspirierten Liberalismus um weitere, östliche Facetten, etwa der polnische Politiker Adam Michnik, äußerlich schluffig, aber „ein Genie der Interessiertheit an anderen“.

Bei Helmut Kohl entdeckt

Nicht nur Politik und Philosophie, auch Kunst und Architektur lassen sich durch die Rorty-Brille lesen, die allerdings auf diese Weise doch eine gewisse systemische Geschlossenheit erzeugt, gegen die sie ja eigentlich antritt.

So etwa der fiktive Mynheer Peeperkorn aus Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ mit seinem emphatisch-versöhnlichen, aber letztlich inhaltsleeren Gefasel als Metapher für eine Lebenszugewandtheit und höchstens noch gestische Zackigkeit, die Wackwitz bei einem Goethe-Instituts-Termin mit dem damaligen Kanzler Helmut Kohl wiederentdeckt und die ihm zukunftsweisender erscheint als Ideologien und Systeme von erbarmungsloser Stringenz.

Und in den mit Einfamilienhäusern bebauten Weinbergen und Gärtchen von Bratislava entdeckt Wackwitz nicht nur eine überraschende Verwandtschaft mit den Rändern von Stuttgart, sondern auch ein verräumlichtes Gesellschaftsmodell, in dessen Flickenteppichstruktur bürgerliche Nachbarschaftlichkeit der sozialistischen Planierung widerstehen konnte.

Wo sind die Frauen?

Aber wo sind die Frauen in seinem Referenzsystem? Stephan Wackwitz stimmt nachdenklich zu, dass sie weitgehend fehlen, erinnert dann aber doch an die bewunderten US-Essayistinnen Susan Sontag und Joan Didion, die er im Buch kurz streift, an die Psychologieprofessorin Tea Gogotishvili in der im Grunde matriarchal strukturierten georgischen Gesellschaft, mit der er den „Tigersprung aus dem Vergangenheitsgerede in die lebendige Arena gegenwärtiger Gefühle und Wahrnehmungen“ trainiert habe.

Auch die 2018 wiederentdeckte Malerin Lotte Laserstein führt er als weibliche Bezugsfigur an, nicht zuletzt, weil ihn die Alltagsmotive ihrer Bilder aus der Weimarer Republik an seine eigene Mutter erinnern.

Und nein, einen Strick möchte man Stephan Wackwitz, der Rorty und Marmorkuchen allen toxischen Ideologien entgegenhält wie der Exorzist dem Teufel das Kruzifix, daraus auch nicht drehen. Zumal ihm Selbstironie alles andere als fremd ist, er eigene Unsicherheiten oder die „unfreiwillige Tragikomik meines Wesens“ nicht verschweigt, die sein Freund, der slowakische Maler Laco Teren mit dem Bonmot auf den Punkt gebracht habe, er sei die „schwäbische Antwort auf Woody Allen“ – oder Woody Allen die amerikanische auf ihn.

Die gewichtigere Frage scheint doch, ob Ironie und liberaler Pragmatismus künftig eine Chance haben, mit vielleicht noch einmal Trump im Westen, Putin im Osten, einer wachsenden AfD-Fraktion im Bundestag und einem Globalen Süden, der wenig Grund hat, dem alten Westen zu vertrauen?

Nicht optimistisch

„Ich bin nicht sehr optimistisch“, sagt Stephan Wackwitz, der in Transnistrien bereits das russische Vorgehen in Donezk sich wiederholen sieht. Gespannt verfolgt er den prorussischen Kurs der georgischen Regierung, aber auch die heftigen Proteste dagegen: „Die Leute dort haben wirklich Angst vor Russland.“

Andererseits ist er in Polen, der Slowakei, Georgien und Belarus immer auch auf die Beharrungskräfte einer selbstbewussten Zivilgesellschaft gestoßen, die selbst die sozialistischen Jahrzehnte überdauert hat und, wie in Polen, auch rechte Regierungen wieder abwählen kann. Es gibt also durchaus Grund zur Hoffnung, dass auch sie den „Unabhängigkeitsboulevard“, der sich im Inneren von Stephan Wackwitz aufgetan hat, so schnell nicht verlassen wird.