Fortschritte der Reproduktionsmedizin: Wie weit wollen wir gehen?

Uterustransplantationen und Embryos mit zwei Vätern – klingt nach Science-Fiction, ist aber möglich. Was bald in der Reproduktionsmedizin kommt.

Neugeborenes Foto: Amélie Benoist/UIG/imago

Die Geburt des ersten In-Vitro-Babys vor 45 Jahren war eine Revolution für die Reproduktionsmedizin. Am 25. Juli 1978, kam Louise Brown zur Welt, das erste in einer Petrischale gezeugte Kind. Seitdem ist die Forschung weit gekommen, drei Beispiele wie der Beginn des Lebens beeinflusst werden kann.

1. Eine Tochter aus der Gebärmutter der Schwester

Lange stand fest: Menschen, die ohne Gebärmutter zur Welt kommen, werden niemals eigene Kinder austragen können. Das änderte sich 2014, als erstmals in Schweden ein Kind nach einer Uterustransplantation geboren wurde. Entwickelt wurde die Methode von dem Chirurgen Mats Brännström. Bis 2021 wurden weltweit mindestens 80 solcher Transplantationen vorgenommen. Davon ausgehend schätzt Brännström, dass mindestens 40 Kinder nach der künstlichen Befruchtung zur Welt kamen.

Global ist etwa eine von 500 Frauen im gebärfähigen Alter unfruchtbar. Weil sie ohne Uterus geboren wurden, dieser entfernt wurde oder seine Funktion nicht erfüllt.

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Dazu zählen auch Mädchen und Frauen mit dem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom (MRKH-Syndrom), einer Fehlbildung der weiblichen Geschlechtsorgane. Sie bekommen ihre Periode, ihre ersten Versuche, penetrativen Sex zu haben, gestalten sich als unmöglich, denn sie sind ohne Uterus und Vagina zur Welt gekommen. In Deutschland sind davon rund 8.000 Mädchen und Frauen betroffen.

Mit einem transplantierten Uterus könnten sie aber trotzdem ein Baby austragen. Seit 2016 führt Gynäkologin Sara Brucker diese Operation an der Uniklinik Tübingen durch. Bisher ist das der einzige Standort in Deutschland, an dem das Verfahren zugelassen ist.

Meistens spenden Familienmitglieder wie die eigene Mutter oder Schwester ihre Gebärmutter an die Betroffenen. Voraussetzung für eine spätere Schwangerschaft sind intakte Eierstöcke. Neun Monate bis ein Jahr etwa nachdem der Uterus transplantiert wurde, können die Patientinnen versuchen, schwanger zu werden – was immer durch eine künstliche Befruchtung passiert. Die Kinder kommen später per Kaiserschnitt zur Welt.

Da eine Organtransplantation grundsätzlich eine extreme Last für den Körper darstellt, wird das Transplantat spätestens nach zwei Geburten wieder entfernt. So müssen die Betroffenen nicht ihr Leben lang Immunsupressiva nehmen, die in ihrer Funktion eine Abstoßung des Organs verhindern.

Das funktioniert überwiegend gut. Drei Viertel der transplantierten Gebärmütter wurden erfolgreich angenommen und in 83 Prozent der Fälle wuchs in ihnen erfolgreich ein Kind heran. Bislang fehlen allerdings Langzeitstudien zu der Methode, die noch als experimentell gilt. In Tübingen bekamen alle vier der bisher transplantierten Frauen ein Kind.

Illustration: Alonzo Design/getty images

Aber nicht alle sind von der Uterustransplantation begeistert. Claudia Bozzaro, Medizinethikerin an der Universität Kiel, hat zahlreiche ethische Fragen: Wer bezahlt für einen so aufwendigen Eingriff? Wie kann längerfristig eine Kommerzialisierung dieser Praxis verhindert werden, bei der vulnerable Frauen ausgebeutet werden könnten?

Am wichtigsten findet Bozzaro aber: „Die Uterustransplantation geht mit einer Vielzahl sehr invasiver und risikobehafteter Eingriffe sowohl für die Spenderin als auch für die Empfängerin einher. Die Maßnahme hat erhebliches Schadenpotenzial.“ Ihr leuchte nicht ein, warum eine „Extrempraxis“ wie die Uterustransplantation in Deutschland erlaubt ist, eine Alternative wie eine Leihmutterschaft, nicht einmal eine altruistische, aber nicht.

Für die Gynäkologin Sara Brucker steht im Vordergrund, den MRKH-Betroffenen in ihrem Leid zu helfen. „Wenn sie bei uns ihre Diagnose erhalten, sagen wir ihnen: Sie sind eine ganz normale Frau“, sagt Brucker. Dennoch fühle sich das nicht für alle so an. Einige leiden sehr darunter, niemals eigene Kinder bekommen zu können. Weitet man den Blick auf Trans*Frauen oder intergeschlechtliche Personen aus, stellt sich die Frage, ob sie jemals mit einem transplantierten Uterus eigene Kinder gebären können werden. Brucker glaubt: Nein, auch weil die hormonelle Steuerung schwierig sein könnte.

2. Ein Baby mit zwei biologischen Vätern

Für gleichgeschlechtliche Paare ist es biologisch eigentlich unmöglich, miteinander Kinder zu bekommen, da sie die gleichen Geschlechtszellen haben. Um ein Kind zu zeugen, muss ein Spermium in eine Eizelle eindringen, erst daraus kann sich ein Embryo bilden, der sich zu einem Baby entwickelt.

Eigentlich. Aber was wäre, wenn zwei Väter keine weibliche Eizelle bräuchten, um ein Baby zu bekommen?

An Mäusen gibt es erste Versuche, künstliche Embryonen aus gleichgeschlechtlichen Zellen zu zeugen – mit Erfolg. Bereits 2018 gelang es Forschenden, junge Mäuse mit zwei Müttern zu züchten. Die Mäuse haben sich normal entwickelt und wurden im Erwachsenenalter fruchtbar. Mäuse, die sich aus zwei männlichen Zellen entwickelten, waren damals noch nicht lebensfähig. Erst im März dieses Jahres gelang der Durchbruch. Ein japanisches Forschungsteam um den Biologen Katsuhiko Hayashi schaffte es, gesunde und vor allem nachwuchsfähige Mäusebabys mit zwei biologischen Vätern zu züchten.

Für ihr Forschungsprojekt kultivierte das japanische Team Hautzellen, aus denen sie Stammzellen erzeugten. Diese Zellen haben das Potenzial, jede Zellform eines Körpers anzunehmen. Sie entfernten das geschlechtsprägende Y-Chromosom und verdoppelten das X-Chromosom.

Aus dieser transformierten Stammzelle konnte sich dann eine Eizelle bilden, die sich durch künstliche Befruchtung mit einem Spermium zum Embryo entwickelte und in einer Leihmutterschaft ausgetragen wurde. Die Überlebensrate ist für beide Methoden, die Zwei-Mütter- und die Zwei-Väter-Methode, bisher gering. In der japanischen Studie haben sich aus 630 Embryonen nur 7 lebende Mäusebabys entwickelt.

Foto: Alonzo Design/getty images

Noch ist die Technik also weit davon entfernt, angewendet zu werden. Gerade beim Menschen ist sie noch zu unsicher. Außerdem erfordert eine solche Anwendung einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs über die ethischen Aspekte.

Bevor sie den Menschen erreicht, könnte die Technik aber im Tierreich helfen und beispielsweise das Nördliche Breitmaulnashorn retten. Die Art ist vom Aussterben bedroht. Es leben nur noch zwei Tiere. Beide sind weiblich.

3. Ein Leben ohne die Erbkrankheiten der Eltern

Spricht man über Reproduktionsmedizin, landet man schnell bei der Gentechnik und prompt steht der populistische Zuruf von Designerbabys im Raum. Sich das Geschlecht, Aussehen oder bestimmte Eigenschaften aussuchen zu können, ist ethisch verwerflich, darüber ist sich der Großteil der Weltgemeinschaft einig. Was ist aber mit Technologien, die ein künftiges Kind vor schweren Krankheiten bewahren können?

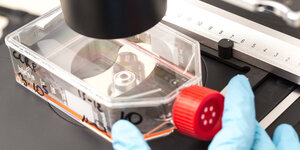

Ein Weg der Prävention ist die Präimplantationsdiagnostik. Diese entwickelte sich bereits in den 1990er Jahren. Mit ihr können durch In-vitro-Befruchtung gezeugte Embryonen auf ihren gesundheitlichen Zustand und auf schwere Erbkrankheiten untersucht werden, bevor sie implantiert werden. In einer Ausnahmeregelung darf die Diagnostik in Deutschland bei Verdacht auf schwerwiegende vererbbare Krankheiten angewendet werden, sofern eine Ethikkommission zustimmt. So kann ein Embryo ohne Erbkrankheit ausgewählt werden.

Mit besseren Analysen könnten sich Paare auch aktiv entscheiden, ihr Genom auf Anomalien untersuchen zu lassen, um so vor einer Schwangerschaft festzustellen, ob eine Genkrankheit vererbt werden könnte. Bei einem positiven Befund könnten sie sich trotz Fruchtbarkeit für eine künstliche Befruchtung entscheiden.

Foto: Alonzo Design/getty images

Was, wenn der genetische Status nicht nur analysiert wird, sondern er verändert wird? Möglich ist es. Im Jahr 2018 gab es einen Aufschrei, als der chinesische Forscher He Jiankui die ersten genetisch veränderten Babys erzeugte. Sie entstanden über künstliche Befruchtung in der Petrischale, wo er die Genschere Crispr/Cas anwandte, um ein Gen zu verändern.

Die Kinder sollten niemals in Angst leben müssen, Träger*innen des HI-Virus zu werden, der die Krankheit Aids auslöst. Der Eingriff vor der Geburt sollte sie immunisieren. He Jiankuis Arbeit war aus vielen Gründen verwerflich: Seine Forschung war schlecht gemacht, die Anwendung der Genschere noch nicht sicher genug und die Folgen der Anwendung im Leben der Kinder nicht ausreichend erforscht. Für seine illegale Praxis wurde er in China zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Die Wissenschaftscommunity einigte sich in der Folge endgültig darauf, die Nutzung von Gentechnik im Embryonalstadium bei Erbkrankheiten zu unterbinden. Wenn die Technik aber sicherer wird, wäre eine Anwendung dann möglich? Der Stammzellbiologe Robin Lovell-Badge glaubt: Ja. Auf dem Dritten Internationalen Gipfel zur Humangenomeditierung in diesem Frühjahr sagte er, die Forschung könne sich beschleunigen und die Nachfrage steigen.

Würde man in die Genetik im Embryonalstadium eingreifen, hieße das, in die Evolution des Menschen einzugreifen. Nur weil die Möglichkeit besteht, muss sie nicht genutzt werden. Vielleicht ist es an der Zeit, das breiter zu diskutieren, damit die Forschung der Ethik nicht davongaloppiert.

Leser*innenkommentare

Roman Herrle

Wer ohne sein Ebenbild nicht vollständig ist, wird es auch nicht mit: leider oder glücklicherweise, aber das weiß man halt auch nicht.

Roman Herrle

Dumme Frage: Wieviele Kinder gibt es, die aus welchem Grund auch immer keine Eltern haben?

Wie wäre es, wenn hier Abhilfe geschaffen würde, oder worum geht es eigentlich?

Doch wohl eher nicht darum Kinder zu haben, über den Rest schweigt des Sängers Höflichkeit.

P.S.: Ich habe beides und habe ich auch nichts dagegen, das Wissen weiter zu entwickeln.

Aber eben auch nicht um jeden Preis.

Diana Klingelstein

Wenn wir eins aus der Geschichte gelernt haben, dann:

"Die Menschheit macht nicht was sinnvoll ist, sie macht das was möglich ist!"

lesnmachtdumm

Was "WIR" wollen, oder wollen, dass nicht - irrelevant. IrgendJEMAND wid es ohnehin tun.