Künstlerin über Erinnerungsort: „Spuren sind kaum noch sichtbar“

Gut 70.000 Menschen wurden in Bremen 1939-45 als Zwangsarbeiter versklavt. Eine Intervention von Michaela Melián ruft sie in Erinnerung.

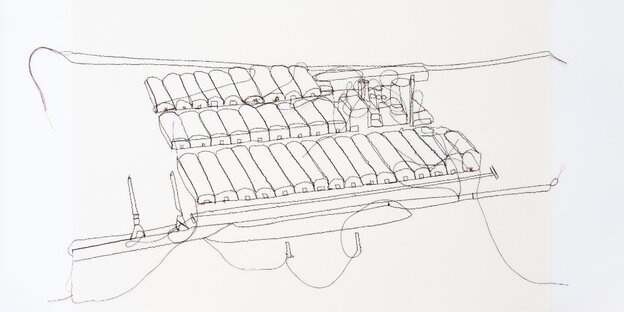

Ulrichsschuppen: Die Zeichnung ist per Maschine der Hand entfremdet Foto: Michaela Melián/Galerie K'-Strich

taz: Frau Melián, wie kann ein Mahnmal wirken?

Michaela Melián: Schon das Wort „Mahnmal“ finde ich schwierig, weil es ja unmittelbar an einen erhobenen Zeigefinger denken lässt: Das Mal ermahnt uns. Für Bremen haben wir uns deshalb für die Formulierung „Erinnerungsort“ entschieden.

Die klingt etwas weniger didaktisch?

Es geht hier um Ereignisse, die wichtig sind und bei denen es auch im Interesse einer Gesellschaft liegen sollte, dass sie nicht in Vergessenheit geraten.

Obwohl die sich darum im Fall der Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiter-Lager lange sehr bemüht hat?

Spuren dieser Ereignisse sind im Bremer Hafengebiet kaum noch sichtbar, jedenfalls nicht am alten Getreidehafen. Und man sieht ja sowieso nur, was man weiß. Hier geht es also darum, einen Ort zu markieren und mit anderen Spuren in der Stadt zu vernetzen, damit Menschen, die an dieser Geschichte interessiert sind, diesen Ort finden, dort hingehen und sich dann, wenn sie wollen, weiter informieren können. Der Gestaltungsauftrag für einen solchen Erinnerungsort delegiert ja an Künstler*innen eine hochpolitische Aufgabe, mit der Fragestellung: Was will und sollte eine Gesellschaft wissen und erinnern? Wie funktioniert so ein Kunstwerk als ästhetische Formulierung über die Gegenwart hinaus? Wie können wir an diesen Orten Sichtbarkeit herstellen?

Zumal die Tatorte beseitigt wurden?

Die Orte sind ja nicht weg. Sie sind da mit ihren komplexen historischen Schichtungen. Alles, was passiert ist, ist, indem es unsere Gegenwart konstituiert, noch da. Das Hafengebiet in Bremen ist geformt durch Industrie- und Arbeitsgeschichte. Der Hafen war zentral für den Reichtum der Stadt, er hat sich über die Jahrhunderte verändert. Heute spiegelt er den globalen Waren- und Arbeitsmarkt wider. Aber über seine gewachsene Struktur können wir immer auch seine Geschichte erkennen. Für den Erinnerungsort ist jetzt seine Gewaltgeschichte Thema, Ereignisse, die, obwohl sie sich dem Ort eingeschrieben haben, vielleicht vergessen würden, weil er heute anders genutzt wird.

Michaela Melián

Foto: Jörg Koopmann

67, Künstlerin, bis 2024 Professorin für Zeitbezogene Medien an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste. 2018 erhielt sie den Rolandpreis, der mit der Bitte verbunden ist, eine Arbeit im öffentlichen Raum zu realisieren.

Welche konkret?

In Bremen geht es um eine unvorstellbar große Menge von Menschen, die Zwangsarbeit leisten mussten, im Hafen, in der Industrie, in der Landwirtschaft. Insgesamt waren es um die 70.000 Zwangsarbeiter, heißt es.

Der Ulrichsschuppen war nur eins von 40 Lagern allein im Bremer Westen, das ganze Netzwerk bestand aus 200 Lagern. Es in einem Kunstwerk zu konzentrieren, ist schwierig, zumal Denkmale ja selbst, laut Robert Musil, den Hang haben, unsichtbar zu werden. Wie vermeiden Sie, das Spiel der Verdrängung mitzuspielen?

Das Unsichtbarwerden passiert vielleicht automatisch, wenn wir täglich ermahnt werden sollen durch Mahnmale. Das kenne ich ja auch von mir selber, immer wieder an Denkmälern vorbeigegangen zu sein, ohne sie richtig wahrzunehmen. Im Prinzip kann ein Kunstwerk nicht leisten, dass Geschichte nicht verdrängt wird. Denn die Entscheidung, sich mit Vergangenem, Geschichten und ihren Kontexten zu beschäftigen, liegt ja bei jeder einzelnen Person. Erinnern ist eine Tätigkeit. Und so kann ich als Künstlerin vielleicht nur eine Markierung im Stadtraum schaffen, die einen Hinweis gibt und vielleicht neugierig macht auf eine komplexe Geschichte.

Was bedeutet das für den Gedenkort?

Er muss neugierig machen, um zu funktionieren: Erinnern kann man nicht einfordern. Es ist also notwendig, das Interesse zu wecken der Leute, die vorbeikommen oder davon hören, damit sie nachforschen. Weitergehende Informationen werden dann woanders bereitgestellt – in Bremen zum Beispiel durchs Kulturhaus Brodelpott in Walle oder im Bunker Valentin. Denn diese Zwangsarbeiterlager sind auch Teil einer Sozial- und Industriegeschichte, sie sind Teil einer Geschichte von Kapital- und Warenverkehr, von Arbeit und Versklavung, von Vertreibung und Verschleppung. Das sind ja sehr viele komplexe Zusammenhänge, die da erforscht, eingeordnet und dargestellt werden müssen. Die künstlerische Aufgabe ist also für mich, einen Ort zu schaffen und zu gestalten, der all diese Zusammenhänge sinnfällig antriggert.

Ihr Gedenkort ruft sie erst wieder ins Gedächtnis?

Es geht in Bremen darum, dass die Spuren der Gewaltgeschichte dieses Ortes nicht einfach ausradiert werden, wenn der Ort an die aktuellen Bedürfnisse angepasst wird. Gleichzeitig nimmt meine Arbeit in Bremen auch bewusst in Kauf, übersehen zu werden. Sie ragt nicht einfach in den Stadtraum, sondern liegt auf dem Boden und besetzt die 100 qm große Fläche mit der aus historischen Reichziegeln nachgebauten Fassade eines Ulrichsschuppens, der ursprünglich hier stand und abgerissen wurde. Umgeben wird dieser Gedenkort von hoch aufgetürmten Containern, die zur flach auf dem Boden liegenden Fassade einen sinnfälligen Kontrast bilden: Container dienen heute zur Lagerung von Waren und werden aber genauso als Module zur Unterbringung von Arbeitskräften verwendet.

Feierliche Übergabe Gedenkort Ulrichsschuppen, Memeler Straße/Revaler Straße, Bremen, 10. 4., 14 Uhr

Vernissage Michaela Melián: Ulrichsschuppen, Galerie K'-Strich, Alexanderstr.1, Bremen, 10. 4., 19 Uhr. Ausstellung bis 1. 6.

Sound-Installation Michaela Melián: „aufheben“, Weserburg, Museum für Moderne Kunst, Bremen

Wie kamen Sie 2018 zu dem Ort und diesem Anliegen?

Damals habe ich den Roland-Preis verliehen bekommen und Teil dieses Preises ist es, möglichst auch eine Außenarbeit für Bremen entwickeln zu sollen. Die Stiftung Bremer Bildhauerpreis hat mich auf Anregung der Leute vom Brodelpott, die schon lange zum Thema der Zwangsarbeit im Hafen forschen, gefragt, ob ich mir dieses Projekt vorstellen könnte. Eine solche Idee aus der Stadtgesellschaft zu übernehmen fand ich eine wunderbare Einladung und sehr viel besser, als wenn ich, von außen kommend, mit der Kulturverwaltung überlege: wo ich im Stadtraum eine Intervention machen könnte

Zusammen mit der Außenarbeit ist auch eine Werkgruppe Nähmaschinenbilder zum Ulrichsschuppen entstanden …?

Wenn ich so ein großes Projekt erarbeite, sammle ich viel Material und erarbeitet mir das Thema mit vielen Skizzen. Ich war also mehrmals in Bremen, in den Archiven, in den Museen, im Bunker Valentin, denn ich muss mich ja mit dem Ort auseinandersetzen, für den dieses Projekt entstehen soll. Aus dieser Recherche sind dann eine Reihe von Zeichnungen entstanden. Diese Zeichnungen habe ich, das ist ein konzeptueller Ansatz, den ich schon lange verfolge, mit der Nähmaschine in Bilder übersetzt, also Bilder, die von einer Maschine produziert werden.

Warum?

Mir ist wichtig, auf diese Weise wegzukommen von meinem eigenen Körper, von meiner Handschrift. Gleichzeitig bleibt es dennoch eine Zeichnung, die ich gemacht habe – in Zusammenarbeit mit einer Maschine.

Ist Ihnen bei Ihrer Recherche in Bremen die große Mahnmaldichte der Stadt aufgefallen?

Das direkt nicht: Wohl aber kenne ich natürlich Bremens bedeutende Rolle für die Entwicklung der Kunst im öffentlichen Raum. Und das macht tatsächlich etwas mit einer Stadt, wenn Künstler*innen eingeladen werden, Arbeiten für den Stadtraum zu formulieren. Die Kunst wird hier sichtbar für alle und soll in diesem Fall auch eine Einladung sein, sich mit der Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen.