Neues Sachbuch über Staatenlose: Der Mensch als Rechtskategorie

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Menschen staatenlos. Ein Sachbuch rekonstruiert den politischen und rechtlichen Umgang mit ihnen.

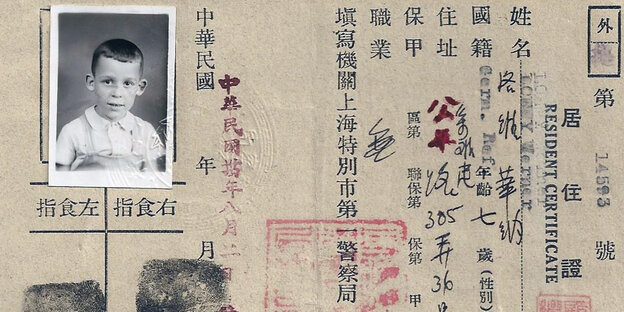

Zertifikat eines jüdischen staatenlosen Kindes im Ghetto des japanisch besetzen Shanghai, 1944 Foto: Bridgeman

Bevor Staatenlosigkeit die Juristen beschäftigte, handelte es sich dabei lediglich um ein literarisches Thema. Romane über Seeleute, die ohne Papiere dazu verdammt waren, immer weiter über die Ozeane zu fahren, faszinierten die Leserschaft des 19. Jahrhunderts.

Wie die Historikerin Mira L. Siegelberg darlegt, hatte man es, der verbreiteten Ansicht unter Völkerrechtlern zufolge, jedoch nicht mit einem tatsächlichen Problem zu tun. Zwar gab es durchaus Menschen, die ihre Staatsbürgerschaft verloren hatten, doch mussten andere Länder diesen Verlust nicht anerkennen.

Erst ein brisanter Gerichtsprozess änderte etwas an dieser Auffassung. Der Ingenieur und Manager Max Stoeck ging nach dem Ersten Weltkrieg gegen seine Enteignung durch den britischen Staat vor. Der Versailler Vertrag erlaubte den Alliierten das Entziehen des Vermögens von Deutschen, die sich auf ihren Staatsgebieten aufhielten.

Stoeck allerdings behauptete, eben kein Deutscher mehr zu sein, sondern staatenlos. Tatsächlich hatte er bereits viele Jahre vor dem Krieg seinen Pass abgegeben, was ihm eine preußische Behörde auch bestätigte.

Ausbürgerung akzeptieren?

Die Frage, die das Gericht zu klären hatte, bestand darin, ob Großbritannien die durch einen anderen Staat durchgeführte Ausbürgerung akzeptieren musste oder ob Staatenlosigkeit weiterhin von juristischer Perspektive aus betrachtet nichts weiter war als eine Fiktion.

Der Prozess wurde aus zwei Gründen von Völkerrechtlern mit großem Interesse verfolgt. Zunächst war Staatenlosigkeit nach dem Krieg, als ethnisch so diverse Reiche wie Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich zerfielen, ein Problem, das, abhängig von seiner juristischen Definition, potenziell Massen von Menschen betreffen konnte.

Und zum anderen berührte eine mögliche Bestätigung von Staatenlosigkeit auch die Machtfülle eines einzelnen Staates im Gefüge des Völkerrechts.

War das juristische System einer Nation befähigt, die Entscheidung einer anderen für nichtig zu erklären? Das mit dem Fall betraute Gericht sorgte für einen Paukenschlag, indem es diese Frage verneinte und zu Stoecks Gunsten entschied. Damit wurde die völkerrechtliche Idee staatlicher Souveränität gestärkt.

In dem auf ihrer Doktorarbeit beruhenden und vielfach prämierten Buch analysiert die in Cambridge lehrende Mira L. Siegelberg die in den nächsten Jahrzehnten fortgeführten Diskussionen über Staatenlosigkeit unter Völkerrechtlern. Sie fanden Eingang in Verfassungen, internationale Abkommen, Resolutionen des Völkerbunds und später der Vereinten Nationen.

Vom Staatenlosen zum Geflüchteten

Stehen heute Geflüchtete im Zentrum der Aufmerksamkeit, war der Staatenlose von den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts bis in die Wirren der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale Figur in völkerrechtlichen Debatten. An ihrem Verständnis formten sich die Grenzen der Macht von Staaten, die aus den zerfallenden Imperien hervorgingen.

Das Stoeck-Urteil legte fest, dass von einem anderen Land getroffene Entscheidungen über Aus- und Einbürgerung zu akzeptieren wären. Damit war jedoch nicht geklärt, auf wessen Schutz all die Millionen Menschen hoffen konnten, die in Stoecks Lage waren.

Der neu gegründete Völkerbund nahm sich ihrer an, wodurch der Staatenlose zeitweise sogar die Utopie eines Weltbürgers inspirierte, der nicht mehr auf die Zugehörigkeit zu einer Nation angewiesen war. Er wäre als einzelner Mensch direkt Subjekt des Völkerrechts und nicht mehr indirekt als Bürger eines Staates.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Diese Hoffnung wurde jedoch bald enttäuscht. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, bekräftigte in Artikel 15 zwar ein Recht auf Staatsangehörigkeit, doch war und ist der Katalog nicht bindend.

In der Nachkriegszeit verschärfte sich die Lage für den einzelnen Betroffenen sogar, indem Staatsangehörigkeit an soziale Bedingungen geknüpft wurde.

Sie beschrieb nun nicht mehr rein formal das Verhältnis zwischen dem Inhaber eines Passes und der diesen ausstellenden Nation, sondern war an Kategorien wie die kulturelle und sprachliche Zugehörigkeit, an emotionale Bindung und die Ansässigkeit auf einem bestimmten Territorium geknüpft.

Gekaufte Staatsbürgerschaft

Siegelberg verweist auf den Fall des gebürtigen Deutschen Friedrich Nottebohm, der sich vor Beginn des Zweiten Weltkriegs die Staatsbürgerschaft Liechtensteins gekauft hatte, um einer Enteignung durch Guatemala, das Land, in dem er als Unternehmer lebte, zu entgehen. Doch er blieb damit erfolglos, Guatemala erkannte den Wechsel der Staatsbürgerschaft nicht an, da Nottebohm nicht über eine soziale Bindung zu Liechtenstein verfügte.

1955 wurde das Land vom Internationalen Gerichtshof in dieser Ansicht bestätigt. Erneut hatten sich die Vorstellungen über die Souveränität von Staaten und die Kriterien von Staatsbürgerschaft stark gewandelt.

Mira L. Siegelberg vollzieht diese Dynamiken am Beispiel ihres Themas nach und führt sie immer wieder auf unterschiedliche ideologische Vorannahmen zurück. Ihr Buch bietet damit sehr erhellende Einsichten in die junge Geschichte des Völkerrechts.