Remake von Horrorfilm „Hellraiser“: Die Hölle ist langatmig

Der legendäre Horrorfilm „Hellraiser“ bekommt eine Neuauflage spendiert mit neuen alten Figuren. Dabei bleibt er schockierend harmlos.

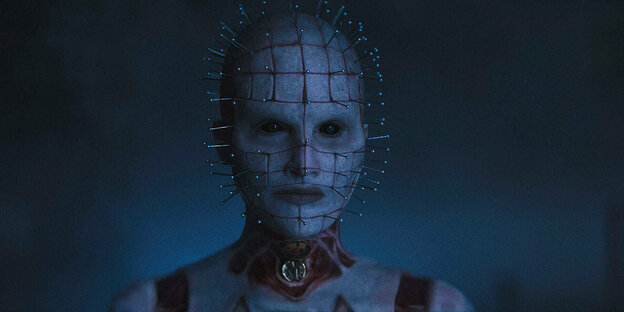

Jamie Clayton als Pinhead Foto: Spyglass/imago

Horrorfilme leben von ihren Ikonen. Von den Gestalten, vor denen sich das Publikum fürchten soll. Frankensteins Monster als Sinnbild einer depravierten Wissenschaft, Dracula als ein die Zeiten überdauerndes Wesen, Freddy Krueger, vor dem man selbst in seinen Träumen nicht sicher ist, oder Steven Spielbergs weißer Hai, der blutrünstig am Ende der Nahrungskette steht. Eine Gestalt aber sticht unter den Ikonen hervor wie die Stecknadeln in seinem Kopf: Pinhead. Die markanteste Figur der „Hellraiser“-Filmreihe ist zugleich ein Charakteristikum: eine Gratwanderung zwischen Ekel, Body-Horror und der Suche nach sich selbst.

Was 1987 als philosophischer Horrorfilm begonnen hat und auf den Büchern von Clive Barker basiert, hat sich fortgehend zur Karikatur entwickelt. Wie so viele Horrorreihen hat sich auch „Hellraiser“ immer weiter kommerzialisiert und ist zu einer fleischigen Hülle seiner selbst verkommen. Ein Remake soll der beinahe toten Reihe nun wieder neues Leben einhauchen. Doch das Wesen von „Hellraiser“ zu modernisieren gestaltet sich schwierig.

In den USA schon seit Oktober letzten Jahres erhältlich, erscheint der Film hierzulande erst jetzt auf dem Streamingdienst Paramount+. Regie führt David Bruckner, der 2017 mit seinem Netflix-Horrorfilm „The Ritual“ für Aufmerksamkeit sorgte. In seinem neuesten Film geht es um Riley (Odessa A’zion), die mithilfe ihres Bruders Matt (Brandon Flynn) versucht, ihre Drogensucht zu therapieren. Ihre Bettbekannschaft Trevor (Drew Starkey) überredet sie dazu, in ein Lager einzubrechen und zu stehlen, was auch immer sie dort finden.

Statt großer Reichtümer finden sie nur einen ominösen Puzzlewürfel, der mit seinen goldenen Verzierungen, Dreh- und Schiebemechanismen zum Rätseln einlädt. Kenner der Reihe wissen, dass es sich dabei um die Lament-Konfiguration handelt, ein Puzzle, das letztendlich mit Blut bezahlt wird und die Zenobiten herbeiruft, Wesen aus einer Zwischenwelt, die kaum mehr als Menschen zu erkennen sind. Stattdessen tragen sie ihre Schmerzen nach außen hin zur Schau, sind gehäutet, haben schmerzhafte Körpermodifikationen und offenliegendes Fleisch.

Nichts Schockierendes

Unter ihnen sticht der Pinhead als Oberhaupt der Gruppe hervor. Mit seinem starren Gesichtsausdruck und den Stecknadeln in seinem Gesicht wurde er zum Aushängeschild der Filmreihe, obwohl weder Clive Barker noch der ursprüngliche Pinhead-Darsteller Doug Bradley, das beabsichtigt haben. Im Remake wird die Figur von der trans Frau Jamie Clayton gespielt. Das ist insofern passend, da im ersten „Hellraiser“ Sexualität und Identität eine essentielle Rolle spielen. Barker hatte bereits in seiner Romanvorlage „Das Tor zur Hölle“ 1986 starke BDSM-Anleihen, die die Filme optisch noch stärker zur Geltung brachten.

Während die erste Verfilmung 1987 mit ihrer Darstellung von selbstbestimmter Sexualität gepaart mit blutigen Gore-Effekten für Skandale sorgte, wirkt das Remake beinahe harmlos. Zwar gibt es immer wieder explizite Gewaltspitzen, doch nichts, was heutzutage noch ernsthaft schockieren würde. Dafür zeigt der Film in den ersten Minuten bereits einen Kuss zwischen Männern, später auch ein gleichgeschlechtliches Paar, und macht deutlich, dass in „Hellraiser“ die Repräsentation eine Selbstverständlichkeit ist. Auch aus den Zenobiten ist kaum ein Geschlecht herauszulesen, sie scheinen fluide zu sein, wenn auch blutrünstig.

Wie bereits in den alten Filmen beschäftigt sich auch der neue „Hellraiser“ mit der Frage, was die größtmöglichen Freuden sind und wie man sie erreichen kann, was die Zenobiten mit Schmerzen beantworten. Doch wirkt die Geschichte rund um Riley und ihre Erfahrungen mit der Konfiguration sehr langatmig und die Charaktere bleiben nur an der Oberfläche. Besonders die zweite Hälfte des Films, die sich in einem verlassenen Herrenhaus festfährt, scheint orientierungslos und die Lauflänge von über zwei Stunden erscheint so sinnlos wie der deutsche Untertitel „Das Schloss zur Hölle.“ Dafür haben die Designentscheidungen, die an die Puzzlebox angelehnt sind, durchaus ihren Charme und verleihen dem Film eine optische Identität.

Dennoch bleibt dieser „Hellraiser“ am Ende nur ein Kuriosum, dessen Hintergrundgeschichte und Prämisse interessanter sind als die finalen Filme. Trotz der Gewalt wirkt dieses Remake blutleer und kann seine interessanten Ansätze nicht wirklich auserzählen.