Deutschlands erste Zeitung auf Arabisch: „Wir brauchen mehr Begegnungen“

Wir sprachen mit dem „Abwab“-Chefredakteur Ramy Al-Asheq über die Notwedingkeit des Dialogs.

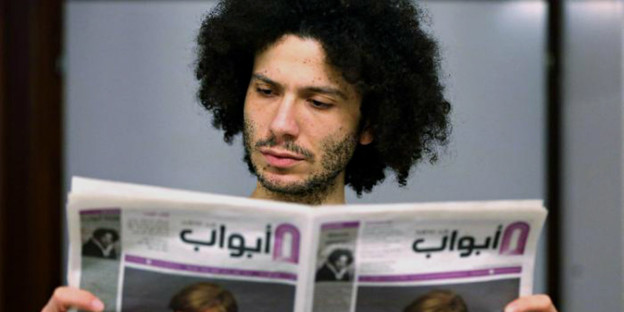

Chefredakteur Ramy Al-Asheq schmökert auch mal in der eigenen Zeitung. Bild: dpa

taz: Herr Al-Asheq, Sie sind Chefredakteur der ersten Zeitung in Deutschland, die auf Arabisch erscheint und sich an Geflüchtete richtet: Abwab. Wie läuft das Projekt?

Ramy Al-Asheq: Sehr gut, es wird sogar immer größer: Die Auflage liegt für die nächste Ausgabe, die am 2. März erscheinen wird, nicht mehr bei 45.000, wie bei der vergangenen, sondern bei 60.000 Exemplaren. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verteilt die Zeitung inzwischen schon in über hundert Flüchtlingsunterkünften. Wir haben Anfragen aus anderen Ländern, aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Bald geht zudem unsere Webseite online – dreisprachig: auf Englisch, auf Deutsch und auf Arabisch. Und auch der Kreis der AutorInnen weitet sich – wir waren mal fünfzehn, jetzt sind wir schon vierzig

Wir machen ja nicht nur eine Zeitung für Flüchtlinge, sondern auch überwiegend von Flüchtlingen.

Woher kennen Sie die AutorInnen?

Sie gehören zu einem Netzwerk Geflüchteter, ich kenne alle persönlich. Wir machen ja nicht nur eine Zeitung für Flüchtlinge, sondern auch überwiegend von Flüchtlingen. Die Zeitung ist kostenlos – finanziert wird das durch Anzeigen. Allerdings verdienen wir dabei nichts, sondern arbeiten ehrenamtlich

Was wollen Sie mit der Zeitung erreichen?

Das Wort „Abwab“ bedeutet auf Arabisch „Türen“. Wir möchten Geflüchteten Türen öffnen in die deutsche Gesellschaft, jedes unserer Ressorts funktioniert ja auch wie eine Tür. Dafür ist es wichtig für die Geflüchteten, dass sie etwas lesen können, was sie verstehen. Wenn jemand geflüchtet ist und neu nach Deutschland kommt, dann erreichen ihn zum Teil Briefe von Behörden, aber nur auf Deutsch. Auch im Jobcenter: Englisch ist nicht erlaubt, nur Deutsch. Auch arabische Dolmetscher gibt es viel zu wenige. Wie sollen die denn bitte was verstehen?

In Ihrer Zeitung ist Feminismus ein wichtiger Bestandteil und hat sogar eine eigene Rubrik. Glauben Sie, dass sich Chauvinisten und Sexisten dadurch beeindrucken lassen?

Das ist in der Tat ein Problem und ein wichtiges Anliegen von Abwab. Ich denke, auch wenn es schwierig ist, muss man das zumindest versuchen.

Was sagen Sie Leuten, die eine Zeitung auf Arabisch für ein potentielles Integrationshemmnis für Geflüchtete halten?

Unsere Mission ist, den Geflüchteten die deutsche Gesellschaft zu erklären. Hier ist ja vieles anders: So etwas wie ein Grundgesetz war unser größter Traum, bevor wir hierherkamen; es gibt auch große kulturelle Unterschiede, hier gibt es Freiheit, Schutz durch Gesetze, Polizei und Frauenrechte. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, den Deutschen unsere Sichtweise und Kultur näherzubringen und zu erklären.

Und wie?

Viele wissen einfach nichts über Syrien oder andere arabische Länder. Sie denken zum Beispiel, alle, die geflüchtet sind, wären Muslime. Wenn ich jetzt sage, dass ich Alkohol trinke und Frauen respektiere, dann würden viele Deutsche sicher denken: Der ist die Ausnahme. Dass es aber noch ganz viele andere gibt, die meine Überzeugungen teilen, wissen sie gar nicht.

• Ramy Al-Asheq, Jahrgang 1989, ist Dichter und Journalist. Er floh aus Syrien, 2014 erschien sein erstes Buch „Walking on Dreams“. Al-Asheq lebt in Köln und ist u. a. Chefredakteur von Abwab. Beim taz.lab werden Al-Asheq und einige seiner Mitarbeiter über die Zeitung und ihre Erfahrungen sprechen.

Wovor haben denn so viele Deutsche Angst?

Ich würde ganz klar sagen: vor dem Islam. Sie sind einfach schlecht informiert.

Aber lassen die, die jetzt in Mobs marschieren und Gewalt gegen Flüchtlingsheime ausüben, Fakten überhaupt an sich ran?

Ich habe neulich in der BBC mit einer Frau von „Pegida“ diskutiert, die hatte massive Vorurteile gegenüber Einwanderern – aber wir kamen zumindest miteinander ins Gespräch. Und so etwas brauchen wir häufiger: Chancen, mit jedem zu reden. Wir brauchen mehr Möglichkeiten zur Begegnung, mehr Treffen und Veranstaltungen, zum Beispiel bei gemeinsamen Essen.

Was erwarten Sie sich davon?

Wir müssen klarmachen,dass wir den Krieg nicht wollten, aber nun mal eben aus einem Land kommen, wo Krieg herrscht. Viele Deutsche wollen uns belehren. Sie halten uns für blöd, sie glauben, wir kommen aus einer dummen Kultur. Sie sprechen mit uns in komplizierter Sprache und glauben: Wir wissen mehr als ihr. Wir sind besser als ihr. Ihr seid nichts ohne uns. Dabei haben sie keine eigenen Erfahrungen. Sie sollten nicht über uns reden, sondern mit uns.

Das heißt auch, Geflüchtete sollen ihre Kultur hier nicht aufgeben?

Oft gibt es dieses Missverständnis – aber Integration bedeutet nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Integration heißt vielmehr: Begegnung. Man muss auf beiden Seiten Stereotype abbauen und voneinander lernen. Das andere wertschätzen. Es gibt zum Beispiel zwei deutsche Seiten in Abwab, sodass auch Leute von hier darin lesen können.

Interview: ADRIAN SCHULZ, Redakteur des taz.lab